巧覓佳徑,讓科學記錄更有效

孫云妹

所謂科學記錄是指學生在親歷各種科學探究活動的過程中,以各自獨特的思維形式保存下來,既能體現知識獲得,又能體現情感態度與價值觀的科學實踐。新課程實施這么多年,我們一直把“親身經歷以探究為主的學習活動”作為學生學習科學的主要途徑。如果把科學探究活動看做是一個面,那么科學記錄就是提高探究活動有效性的一個理想的切入點。

現今,各種主題的科學探究活動開展也都離不開最基本的科學研究方法——觀察并記錄。在教學中,我們也常常使用實驗記錄單,卻鮮有考慮學生是否愿意填寫,什么時候要寫,應該寫什么……而科學記錄作為一種有效的學習方法,如何讓科學記錄充分發揮作用,而不是成為學生的一種負擔,筆者做了以下探索:

佳徑一:細化表格,讓科學探究更有效

學生在親歷探究過程中往往會有自己獨特的發現,由于受年齡特點的限制,其語言表達能力存在著一定的差異,即使有了問題的解答,也不能將自己的思路進行一個梳理和轉化。特別是語言表達能力極差的學生,常常看到他急得滿頭大汗,卻支支吾吾說不出所以來。此時,一張表格式記錄單就能為學生提供一個從思維到語言的轉化平臺。

例1 鐵釘在不同地方生銹的情況記錄表

這樣的表格設計更明確實驗分析的方式,既幫助學生整理了思路,又可以讓學生有目的地整理所得的實驗數據,從而達到輕松、準確地表達自己觀點的效果。

在以往的課堂教學中,學生的思維總是跟著教師的指揮棒走。對于大多數科學兼職教師來說,往往采用“小步走”的模式授課,學生緊隨其后,一環緊扣一環,講究水到渠成。這樣的課堂,雖然便于控制,但20分鐘的實驗因教師的不停喊停而變成了5*4,剝奪了學生在課堂里自由思考的時間和空間。科學探究是一個完整的過程,應該給學生一段完整的時間,不應該打斷他們的思維。為避免出現以上這位教師的情況,我對記錄單作了一些細化:

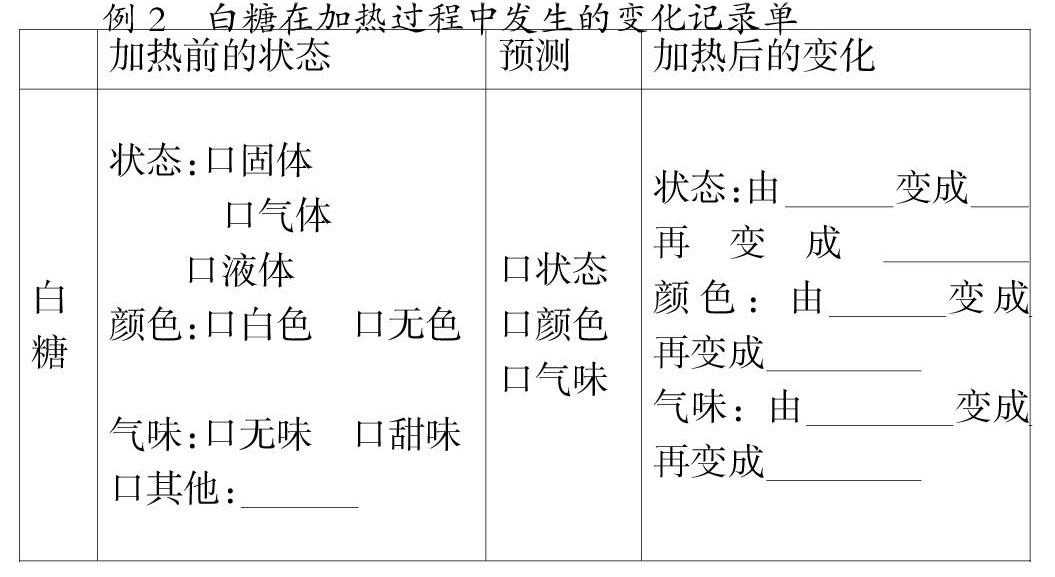

像給白糖加熱這樣的實驗現象復雜多變,且有一定的秩序,上面表2較之表1,主要以“√”的形式,少部分用文字形式記錄,省略了大量文字的描述,學生在開展探究活動的同時即可完成記錄,減少了語言的組織和整理時間。從另一個層面講,這樣的表格式記錄單在很大程度上也保證了學生對所有的現象全面有序地觀察,有助于獲得準確的觀察結果,便于學生有序地分析,既能善于表達,又有效地減少了書寫的時間。

例2 白糖在加熱過程中發生的變化記錄單

每一次表格的修改,對學生都是一種觸動和啟迪。個人認為,在今后的科學探究中應盡可能多地鼓勵學生對科學實驗記錄單進行“創新”嘗試。

佳徑二:繪制圖文,讓科學記錄“活”起來

記錄不僅僅可以用文字,圖文結合也是一種十分有效的方法,它比普通的畫圖更傾注于細節上。使用這種記錄方法可以提高學生的觀察能力,教師也能從中評價他們的觀察、表達和理解的能力。

比如六下科學第三單元《月相變化》這課,文字記錄比較繁瑣,且不夠直觀形象,同時這是一次較長周期的觀察記錄,對于部分學生存在一定的困難,考慮到記錄的方式可能直接影響了學生的參與度,如果沒有趣味就吸引不了學生。為了讓學生易于記錄、樂于記錄,早于半個月前我就提倡學生使用圖文并茂的記錄方法來觀察月相。

圖文并茂的記錄更加形象生動、意圖清晰。由于低年級學生的心理發展還不夠完善,不能完全清晰地用文字表達,通過這樣的畫圖和文字描述結合的方式,可以更加簡易地、形象地讓學生掌握月相變化的規律,這種方法使思維可視化。

佳徑三:妙用照相,讓精彩瞬間變永恒

所謂:“盡信書不如無書。”如果教師一味地全盤吸收教科書中的科學實驗記錄單,就不能突出學生的參與性,形成科學的認知方式和科學的自然觀,也不能開發他們的創造潛能。筆者認為,用照相的方法可有效地凸顯平淡的記錄,在本子上貼上照片不失為一個好的舉措。

我曾在網上看過這樣一則報道:65歲的科學攝像師大衛·斯皮爾斯(David Spears)在自己的家庭實驗室里捕捉到了正在“微笑”的蝌蚪這一罕見圖像。據大衛透露說,這只小蝌蚪的“微笑”,其實是它在刮下石頭上的藻類當作食物的一個動作。由此,在指導學生觀察記錄月相時我想到了部分學生可用照相的方式來記錄其變化規律。以往的文字記錄存在著一定的缺陷,而照相的手段正好充分調動了學生近距離的觀察實驗欲望,提高記錄的有效性。

在教學實踐中我們不難發現:科學記錄,人人記錄,能讓每一個學生都有同等的參與機會;科學記錄,人人記錄,能讓學生參與活動的時間無意中被延長。科學記錄不僅是學生科學的記錄,還是他們成長中的啟迪鍛煉。因此,我們在今后的教學中要且思且行,重視科學記錄,巧覓佳徑,讓科學記錄更有效。