建立在“不斷修正和完善的科學史”上的課堂探究

林艷華

摘 要 為克服實驗室緊缺、生物實驗耗時長等問題,需要一種新的課堂科研方式。通過思想實驗,可再現科學史中的經典實驗,讓學生體驗生物學概念和原理的源流,學習科學家的思維方法,認識科學的發展和完善的漸進性。這種教學方式在傳授知識的同時,創設了生動的教學情境,營造了探究性學習氛圍,變結論式教學為過程式教學,有效地激發了學生的創造性思維。

一、探究的目的—引導學生認識科學的本質

美國芝加哥大學教授施瓦布認為:“探究教學的兩個組成部分——作為探究的科學和探究活動,在中學科學教育目標中應當給予優先注意的是前者。”可見,強調探究本身并不是目的,通過探究引導學生認識科學的本質,才是最重要的目的。

高中生物學新教材內容符合了施瓦布的觀點:更加重視在教學中滲透生物學史,促進學生了解生物學的產生和發展的總體規律。但是,目前的探究性學習仍有較多問題:首先,探究學習需要豐富的課程資源和大量實驗器材。調查表明,在不發達或欠發達地區,更為匱乏。其次,探究學習需要實驗操作,比直接講授耗費更多的時間和精力。而當下高中教學的第一要務仍然是升學率,教師缺乏引導學生進行探究學習的熱情。

為此,我們提出,可以在課堂上通過思想實驗,讓學生在掌握課堂內容的同時,再現生物學史上的重要實驗過程,營造實驗探究的學習氛圍,以有效地激發學生的創造性思維。

二、有效利用科學史探究的具體課例—《植物生長素的發現》教學設計

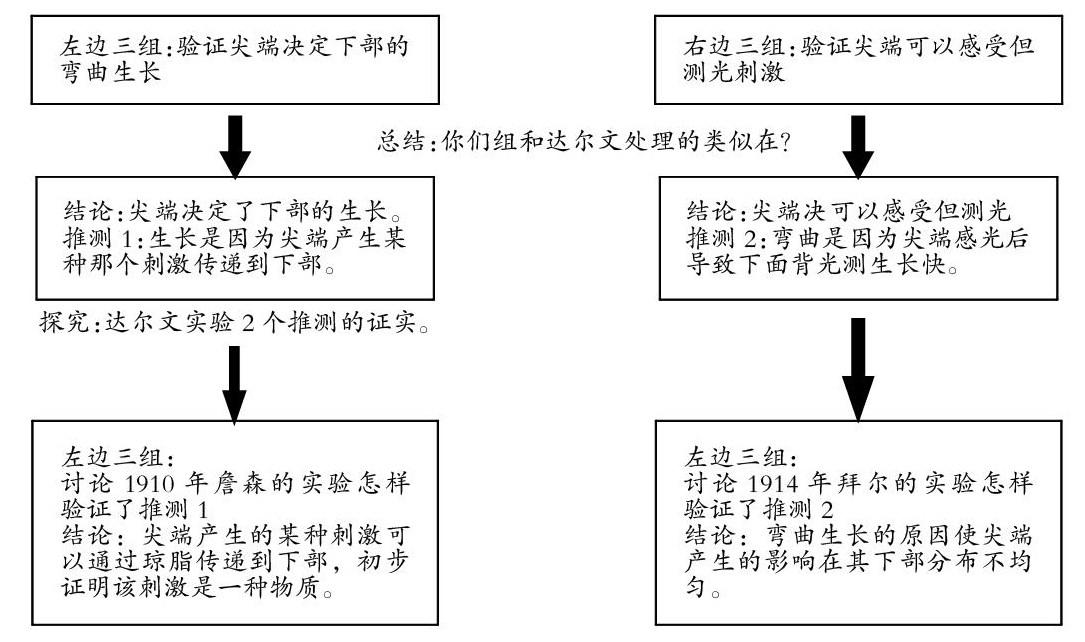

生長素的發現過程在生物科學史上極具代表性,我們以此為例,探討如何在課堂上再現生物學史上的重要實驗的思路、過程及結論,引導學生進行邏輯思維和實驗分析,提高學生的科學素養和技能。

1.上此課之前,學生對該課內容知道了什么

通過第一、二冊的學習,學生已掌握科學探究的基本程序,懂得實驗設計中的單一變量原則和對照原則,初步具備設計實驗,分析結果,得出結論等能力。

2.教學活動設計的安排中,主線思路是什么?

在盡量短的時間里達到最好的效果;用好教材中的科學史資料,將探究性學習的主線貫穿在整節課中。

(1)生長素的發現過程:

明線:生長素的發現過程。

暗線:科學的研究程序:假說-演繹法

觀察現象,提出問題:

教師展示兩幅向光彎曲的圖片,引導學生。

觀察:兩株植物在長勢方向的區別?

推測:受什么外界誘惑的影響?

學生做出假設:

決定向光性的最重要的植物部位是尖端。

尖端下部彎向光源生長。

學生實驗驗證(你設計,我實施):

探究一:①驗材料(胚芽鞘);②單一變量、對照原則;③可作圖說明;④分組設計,1人記錄并發言)

1928年溫特的實驗:用尖端處理過的瓊脂塊能引起去掉尖端胚芽鞘的彎曲。

結論:導致胚芽鞘彎曲的的確是一種化學物質的向下傳遞。

學生反思:到此實驗是否嚴密?該怎樣解決?

學生設計出對照實驗,進一步的證明胚芽鞘的彎曲生長的確是一種化學物質引起的。

1931年,從人尿中分離出吲哚乙酸(IAA)。

1946年,高等植物中分離出生長素并確認化學本質就是IAA。

回歸知識:根據以上推導以表框的形式讓學生做如下關于生長素發現的總結。

產生生長素的部位:尖端感受光刺激的部位:尖端彎曲生長的部位:尖端下部光刺激的作用:生長素分布不均勻彎曲生長的原因:不均勻的生長素含量不同作用大小不同,含量多的生長得快(向光抑制物的作用)

得出結論

探究二:自己思考快速提煉向光生長的原理。

教師設空,學生自己看書填寫,課件呈現生長彎曲練習反饋,并總結:長不長看有無生長素,彎不彎看生長素分布是否均勻。

(2)生長素的產生、運輸和分布:

采用現場PK:規定時間閱讀教材,一組提問另一組快速回答(可以補充),但停頓或者答錯扣分,運用學生為主體的教學理念,讓學生把課堂當賽場,可帶動課堂價值追求的“質變”,最大發揮學習潛力,提高課堂有效性。

3.考慮該課內容主要知識結構的呈現

依據理念:有效的課堂板書應具備網絡型,以便于學生在頭腦中形成知識的聯絡,便于在課后歸納總結。

4.反思這節課的學習成果?

本案例的精華在于對生長素發現科學史的處理。從時間維度(達爾文→詹森→拜爾→溫特)展示了知識的形成與發展過程;又暗含有對生物學事件的理解與思考:從形態水平(彎曲)→細胞水平(背光側細胞長 )→生化水平(生長素)→分子生物學(生長素和抑制物如何進行調控的?)→正在進行研究…。階梯板書圖示的知識結構,逐步呈現了科學家探索歷程,體現了新教材理念,啟發了科學思維,培養了學生成為創新人才的潛能。

蘇格拉底所說“我不以知識授予別人,而是使知識自己產生的產婆。”課堂上的探究性學習的核心在于思想實驗,并不需要學生真正去實驗室操作,只需要學生提出問題、設計實驗與科學家設計比較,并由教師引導討論,然后再以各種事例啟發,引導他們逐步接近正確的結論。這種探究的思想實驗非常適合生物科學史教學。

參考文獻:

[1]任長松,《探究式學習--學生只是的自主建構》,科學教育出版社.