“空間?不思議”:候玉書的新世紀藝術

郭成

沒有一個最合適的標簽,標簽就是只有單一的詮釋,一個事件里會有很多的層次。

我最怕寫的文章就是創作自述。其實在制作作品的時候,

思路是非常復雜的,要重新說出來為什么這么做了一件作品,是非常難的。

3月15日,荔空間一場精彩的即興表演拉開了《空間·不思議》展覽的帷幕。臺灣藝術家侯玉書與謝韻雅借助音叉和水晶頌缽,為觀眾呈現了一場滌蕩心靈的即興表演。

侯玉書19 6 8年出生于臺灣,11歲開始在美國接受教育,1990年取得哈佛大學的視覺與環境研究系的學位(A.B. in Visualand Environmental Studies),1992年繼續于紐約工作室學院(New York StudioSchool)進修繪畫和雕塑,并在1995年至20 03年間,在紐約經營個人繪畫工作室,2003年底將個人繪畫工作室遷回臺北,持續創作。

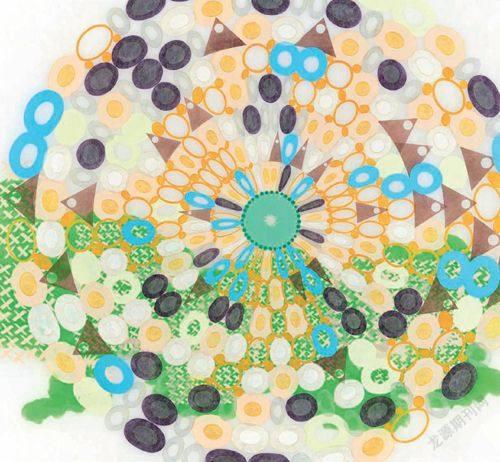

《空間·不思議》系列作品以壓克力顏料創作于聚酯纖維畫布上,作品依荔空間的展廳格局,用13幅作品圍合成橢圓形陣局。透過《空間·不思議》的視覺內容,觀眾將通達意識之外,感知物我合一的境界。

策展人顧振清用新世紀藝術(N e wAge)來定義侯玉書的創作。文化間的豐富經歷,使侯玉書得以吸收各種文化的養分,他的藝術語言跨越視覺與聲音、精神與物質、自我與宇宙。顧振清更直指出他的作品“能直接叩問藝術的問題與神智學、不可知論的各種關聯,追究自身的身體、心智與宇宙所承載的人類所有經驗的感應和溝通。”新世紀藝術呼應人與自然之間的通達與互動。侯玉書在談及自己的作品時,并不把自己的創作歸類為藝術史的某個流派,他強調感受和偶發在作品中所留下的痕跡。

藝術與財富:荔空間為什么要做侯玉書的個展?

顧振清:臺灣的藝術圈,在華人地區非常專業。他們的藝術家與國際接軌,作品的價值觀與普世價值聯結更加緊密。

一年半以前,見到侯玉書,到他工作室拜訪。我發現他的創作思路不在西方美術史的線索里。表面上看他是一個跨界藝術家,他做音樂、表演和視覺藝術,各種媒介都介入。他很像七八十年代在歐洲和美國興起的新紀元藝術。

從這個時候,我開始關注全球神秘主義文化對當代藝術的影響。一個典型的人物就是郭鳳怡,一個與當代藝術沒有關系的人參加了威尼斯雙年展。學術上,法國的馬爾丹策劃了一個《大地魔術師》的展覽,那個是一個引起了巨大爭議的展覽。這也能反映出歐洲藝術界從亞洲傳統的文化中吸收養分的現象。用另一種眼光看待當代藝術的價值推進,侯玉書的文化元素被擱置了很多年,現在被重新喚起。出于跳出歐美中心主義立場的考慮,我邀請侯玉書的個展來到北京。也很高興侯玉書選中了荔空間的場地。

藝術與財富:侯先生,你怎么處理全球化與地方性在你作品中的關系?

侯玉書:我并沒有思考這么宏大的主題。我在臺灣長大,宗教方面沒有限制,小時候接觸的都偏向佛教。New Age(新世紀藝術)會提到輪回的問題。我們來到這個世界很多次,一個靈魂活過不同的肉體,體驗過不同的人生。每一次人生都要完成不同的功課,接受不同的親密關系。所謂的親密關系就是父母、小孩、兄弟姐妹們……這一生,就是要解決這樣的關系。我11歲被送去美國念書,14歲住高中宿舍,長大的過程中,并沒有受到很多父母價值觀的影響,這個過程是與父母有距離的。我開始用輪回觀念思考生活,我要回到父母身邊。可能會吵架,可能會意見不合,那也應該讓這些問題爆發出來,這樣才是了結這一生因緣的方式。

藝術與財富:侯玉書先生11歲就去了美國,這種非常中國的價值觀是怎么強烈地貫穿在你的創作當中的?

侯玉書:家庭的觀念并不是中國所特有的,這個是相對的。并不是白人社會就不注重家庭。猶太人、意大利人對家庭、家族的觀念都是非常注重的。所以我不覺得談論家庭就是一個非常中國的觀念。

顧振清:輪回最早出現在印度。柏拉圖也談論過輪回,早期的基督徒是相信輪回的,美索不達米亞文化也有。侯玉書的音樂作品跟西藏文化也很有淵源。他吸收不同地區的文化營養,是一個超常的跨文化案例。并不是一種傳統在滋養它,他可以到各種傳統中去汲取他所需要的價值。

藝術與財富:最早的作品是以什么思路開始的?

侯玉書:是從神話開始的。

我對各個文明的神話都非常感興趣。佛陀、希臘、古波斯的神話故事……用象征性的形象去代表一個原型(Prototype),我認為神話能代表一種文明的精神。神話會有一種普適性,每個人都有一段故事與這個神話相對應。后來我轉向自己的神話,從大文化轉到個人。

我有會看前世今生的朋友,她說我已經不只一次做藝術家了。我通過作品,用現代的手法呼應前世的狀態。比如說,當我看到古代美術時會有一些感動,我覺得最妙的是,當別人給你點到這個點,你就會刻意觀察,捕捉你當下的生活。這些細微的感受,會不會是因為前世的某些因緣。

藝術與財富:我們習慣以各種標簽來限定一個藝術家。你的作品背景非常復雜,你覺得應該如何描述一個復雜的藝術家?

侯玉書:沒有一個最合適的標簽,標簽就是只有單一的詮釋,一個事件里會有很多的層次。我最怕寫的文章就是創作自述。其實在制作作品的時候,思路是非常復雜的,要重新說出來為什么這么做了一件作品,是非常難的。但是,當一個觀眾,一個藝評家看到這個作品,他就會從自己的感受出發來寫。那么,從一個很廣闊的尺度就變成了一個非常小的尺度。

藝術與財富:同樣是基于神秘主義,顧老師認為侯玉書和郭鳳怡的不同是什么?

顧振清:首先郭鳳怡是一個素人,侯玉書是一個高級知識分子。知覺和靈性的感知是對每一個人都生效的。可是因為知識結構的不同,它生效的層面是不一樣的。從文藝復興一直到庫爾貝,歐洲整個美術史是建立在基督教思維層面上的,而我們的研究一直是從美學的演變上進行的,沒有顧及到宗教信仰和美術史的關聯。

我們再來看抽象主義。馬列維奇和康定斯基都跟歐洲的神智學有很大的關系。神智學也是新世紀藝術的重要支撐,如果沒有這些文化背景的話,藝術家也不會在藝術當中那么強調神性的存在。將作品還原到人文環境中去理解藝術史的話,就可以理解侯玉書的藝術為什么呈現出這個狀態,他為什么這么想。

郭鳳怡是一個另類,或者說是一個異端。她是無意識的,缺乏主觀能動性的。但是策展人認知了她的作品價值,將她的作品納入到當代藝術的范疇,如果不是這樣的話,可能這就是跳大神了。