韓崇昭:仿生信息融合的開拓者

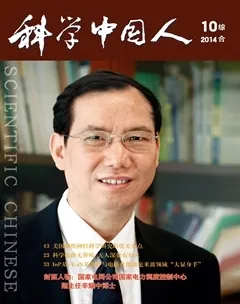

“兩彈一星”功勛獎章獲得者、中國科學院院士、國際宇航科學院院士楊嘉墀先生生前設立的楊嘉墀科技獎,旨在對自動化領域及宇航控制領域內,從事學科理論與方法、技術與系統、工程與應用的研究及實踐做出成績的科技人員,以及對學科發展、國民經濟及國防建設有推動作用的科技工作者給予獎勵。西安交通大學韓崇昭教授在獲得2011年度國家科技進步獎二等獎,從人民大會堂捧回獲獎證書不久,又榮膺2013年度第三屆楊嘉墀科技一等獎,在此基礎上他也榮幸當選為2013年度“科學中國人年度人物”。也許,在韓崇昭的身上,榮譽獎勵從未間斷過,有那么多光環照耀著他,然而此項獎勵更加襯托著一種精神,就是他骨子里“行重于言”的為人行事風格。

仿生多源異構信息融合的新思路

人和動物有不同的感官,他們用眼睛看、用耳朵聽、用舌頭嘗,由此獲得不同質的信息,如影像、聲音、味道等。大腦會把這些不同質的信息進行綜合處理,以判定對象的屬性、本質等,這就是自然界對異構信息的融合處理。隨著現代信息技術的發展,人們同樣需要不同質的傳感器對于各種對象(合作目標或非合作目標)進行信息獲取,而對獲取的這些異構信息就需要綜合處理以判定對象的類別屬性、運動規律等,這就是現代信息處理意義下的異構信息融合。

韓崇昭給“異構信息融合”這個晦澀難懂的概念賦予了一個形象的比喻。他還說,響尾蛇長了兩對“眼睛”,一對眼睛就是和其他動物一樣的“光眼”,還有一對紅外感知的“熱眼”。在動物中,用于目標識別異類信息融合的典型例子就是響尾蛇的這種光眼和熱眼。光眼接收周圍環境的可見光圖像信息,從而可以發現目標,但是對于掩藏在草叢中的獵物卻很難發現。響尾蛇的熱眼接收周圍環境的紅外圖像信息,由于溫差存在,它可以準確地發現掩藏在草叢中的目標。響尾蛇的大腦頂蓋對來自兩類眼睛的信息進行融合,最后判定是否為可捕捉的目標。韓崇昭告訴記者,根據國際科學界當前的研究成果認為,響尾蛇大腦頂蓋對兩類信息的融合模式共有六種。這六種模式反映的是“多模式”的神經元對不同組合可見光和紅外信息響應的能力,是自然界多源異構信息融合的典型機制。

在異構信息融合理論研究方面,韓崇昭領導學術團隊發展了仿響尾蛇異構信息融合的新機制,他們利用國際數學界正在研究的一個熱門理論——隨機集理論,建立了基于隨機集的所謂“條件證據理論”。這種理論可以指導現代信息處理取得更好的結果。基于這一理論成果,可以用來解決目前異構信息融合中處理差異信息的難題,可以對現代化戰爭應用中的目標跟蹤與識別、態勢分析與意圖推斷等做出新的結果。

為了有效實現科技成果的轉化與應用,韓崇昭教授帶領團隊用實踐檢驗了他們所建立的新理論方法。在目標跟蹤方面,他們利用新的理論發展了新的時空配準算法,提高了目標跟蹤精度。在完成國家“973”項目研究任務中,他們發明的一種基于誤差傳遞和估計誤差差分消除的目標航跡估計方法,顯著提高了非合作目標的航跡估計精度。經應用單位與傳統方法進行試驗相比,使得目標航跡估計精度提高了一個數量級,這是仿生信息技術的一個重要突破。此外,這一新的理論方法用于某重大項目的目標分類與識別,同樣取得令人矚目的效果。

隨機系統理論研究的必由之路

1968年末,韓崇昭大學畢業后被分配到西安的一家軍工廠從事軍工產品的研制生產,“援越抗美”的政治任務要求他們參與解決某航空產品中陀螺模擬計算的一個難題。所參考的文獻是前蘇聯提供的技術資料,其中多處提到“隨機擾動”和“不確定性”等術語。大學剛畢業的他,雖在學校學過《概率論》的簡單知識,卻難以理解這些術語的真正含義。在一些專家的帶領下,他慢慢體會到“隨機性”“統計規律”的奧妙。許多原來以為毫無規律的事情似乎仍有規律可循,這激發了他對“隨機現象”產生了極大的興趣。

在后來的工作和學習中,對“隨機系統”的興趣一直相伴著他。

1981年研究生畢業回到母校西安交通大學后,當時應新時代出版社邀請,他和同學張平平合作出版了平生第一本著作《決策、對策與管理》,其中大量列舉了決策中如何處理隨機問題的例證。期間,他所承擔的科研項目大都與“隨機現象”有關,也積累了大量相關的知識。1987年,他與萬百五先生、王月娟教授合作出版了全國研究生統編教材《隨機系統理論》。到了1980年代后期,信息融合在美國掀起研究熱,其開拓者Y. Bar Shalom教授就是隨機系統理論的集大成者。韓崇昭教授基于他在隨機系統理論研究的扎實基礎,于1990年代與美籍華人學者、新奧爾良大學李曉榕教授建立了密切的合作關系,共同研究估計融合的基本理論問題。

在韓崇昭看來,他在信息融合方面取得的成果,主要得益于在隨機系統理論方面的堅實基礎,只有擁有這樣堅實的理論基礎,才會在工程應用方面不斷產生更多的新思想和新方法,并不斷取得新成果。

“愿得此身長報國”的理念沉積

天資聰穎、勤奮好學的韓崇昭雖然出身貧寒家庭,但從小就學習成績優異,在大學時代更把科學報國作為他人生的最大理想。

1968年,韓崇昭從西安交通大學電機工程系畢業后本來計劃繼續深造,但當時文化革命尚未終結,他被分配到企業從事軍工產品的研制。在企業工作10年之后,才于1978~1981年在中國科學院研究生院攻讀了自動控制專業研究生,有幸得到我國首批授予的碩士學位。畢業后至今,他又回到母校西安交通大學扎根從事教學科研工作。雖然從教年齡偏大,但他因工作勤奮于1987年晉升副教授,1990年破格晉升教授,1993年被國務院學位辦批準為博士生導師。他也曾遠赴英國倫敦城市大學控制工程中心、維也納國際應用系統分析研究所(IIASA)和奧地利國家科研部所屬研究機構、奧地利維也納技術大學、美國新奧爾良大學等從事合作研究和技術交流,其最大的愿望就是獲得更多的知識為祖國服務。

他也曾長期擔任西安交通大學信息與控制工程系副主任、電子與信息工程學院副院長、控制科學與工程系主任,還擔任西安交通大學機械制造系統工程國家重點實驗室副主任、陜西省人民政府參事、中國自動化學會理事、《自動化學報》編委、《IET Proceeding Radar, Solar Navigation》國際雜志編委、《Fronties of Electrical Electronic Engineeing》編委、中國自動化學會智能建筑與樓宇自動化專業委員會副主任、陜西省自動化學會常務副理事長兼法人、全國高等學校自動化專業系列教材編審委員會顧問等。他對學術任職兢兢業業,任勞任怨,在自己的崗位上做出了應有的貢獻。

在他數十年的科研工作中,他時時刻刻針對國家的重大需求,勇于承擔各種艱巨的科研任務,一次又一次地取得重要的科研成果。

除了在自己的專業方面做貢獻之外,他也長期參與政府的決策咨詢等工作。1994年曾以聯合國工業發展組織專家的身份參與對陜西省的工業發展考察,并為國際合作做出了貢獻。后來以陜西省人民政府參事的身份多次對陜西的一些重大問題進行調研,撰寫了有價值的參事報告,為政府決策做出了重要貢獻。

如今,韓教授雖已年過70,但仍活躍在科技第一線。記者打趣地問他,你這么大年紀了,是否應該多和孫子玩玩?韓崇昭說:“當然,和孫子玩也很重要,但我的最大樂趣還是在科研工作上,能為國家解決一兩個實際問題我就其樂無窮。”記者深諳這句話的分量,原來他所取得的所有成果都是這“愿得此身長報國”理念的沉積啊!

一路耕耘,一路收獲

從1982年初返回母校記起,韓崇昭30年如一日奮戰在科研、教學和管理一線,不論在基礎研究還是工程實踐應用中,都做出了重要貢獻。發表學術論文400多篇,以第一作者出版專著8本。

在八十、九十年代的很長時期內,他主要從事大系統優化理論和非線性系統頻譜分析的研究,做出了許多重要貢獻。在此期間,他參與主持“大型彩色顯像管玻璃窯爐計算機控制系統”項目,解決了當時彩色顯像管生產中的重大技術難題,為此獲得1988年度國家教委科技進步獎一等獎和1988年度電子部科技進步獎一等獎兩個獎項;參與“大規模工業過程優化理論研究”項目,獲1990年度國家教委科技進步獎二等獎;參與主持“中型合成氨工藝綜合計算機控制項目”,獲1991年度國家教委科技進步三等獎;主持“陜西省科技、經濟、社會協調發展宏觀決策支持系統原型”項目,獲1997年度國家教委科技進步獎三等獎。

在非線性系統理論研究方面,他早年曾對非線性隨機系統做過深入研究,關于雙重最優控制有一定建樹。1980年代,韓崇昭關于“非線性隨機系統雙重最優控制”的研究,得到國際著名學者美國哈佛大學何毓琦教授和康涅狄格大學Y. Bar Shalom教授的贊賞,其成果發表在《數學物理學報》。受英國學者Billings教授的影響,他從1990年起開始非線性頻譜分析理論的研究,關于用Volterra級數描述的非線性動態系統的穩定性研究方面也做出了有價值的結果。目前,這種方法應用于某型直升機電動舵機故障檢測診斷系統等的試驗研究、導彈引擎電子系統等的故障檢測與預報試驗,均取得非常好的效果。東南大學已故馮純伯院士給出的評價是“應用頻域方法研究非線性系統穩定性的常用工程方法是描述函數,該方法雖較實用,但致命的缺點是缺乏嚴格的理論基礎。以韓崇昭教授為首的研究小組另辟蹊徑在頻域內研究非線性系統……得到了良好的工程實用。此項工作在國內獨樹一幟,有很強的獨創性”。這一重要研究成果應用于三峽工程大型施工機械的故障檢測與預報,以及大壩建設混凝土生產輸送澆筑全過程的計算機綜合監控系統,取得重大的經濟效益和社會效益,為此獲得陜西省2004年度科學技術獎一等獎。

2002~2006年,他領銜完成國家“973”項目“復雜自然環境時空定量信息的獲取與融合理論、算法與應用”中“多源數據融合理論、算法與應用”和“目標與環境共存時的信息獲取”課題,其中兩項成果在2007年初通過國家教育部組織的專家鑒定,受到高度評價。在此期間,他帶領團隊在實驗室開發了分布式半實物仿真的“目標與環境共存時的信息獲取實驗系統”,在為中國船舶工業總公司系統工程部開發的“基于昆蟲復眼機理紅外陣列傳感信息融合的多目標航跡處理系統”,該成果為我國新一代偵察車的研制做出了貢獻,也可解決航空數據網絡中的關鍵技術問題。為此獲得國家發明專利“實時多目標跟蹤系統”,而“基于仿生學的戰場光電信息感知系統”成果獲中國船舶工業集團公司2011年度科學技術進步獎二等獎。

與此同時,他們還在“973”項目的支持下完成了“多天線GPS/INS融合姿態測量系統”的研究開發,獲得了高精度高動態的性能。該技術經過多家單位試用,均取得非常好的效果。該項成果于2007年1月通過國家教育部組織的的成果鑒定,獲2008年度陜西省科學技術獎二等獎。

2007~2011年,又主持完成國家“973”項目“基于視覺認知的非結構化信息處理理論與關鍵技術”中的“基于多源異構信息融合的空中目標跟蹤關鍵技術”課題,獲得“優秀”評價。針對國防領域信息處理的重大需求,與航天某單位合作,把“973”項目的研究成果應用于國家重大工程項目,取得重大應用成果。“基于多源信息融合的多目標跟蹤理論、技術與應用系統”成果獲2010年度國家教育部科技進步獎一等獎,而“基于異構信息融合的非線性動態系統估計技術及應用”成果獲2011年度國家科技進步獎二等獎。

由于長期從事信息融合研究并取得令人矚目的研究成果,受總裝備部邀請擔任“導航、定位與測控技術專業組”專家,為國防建設獻計獻策。2009年起,主持某國防“973”項目中的“XXX目標融合理論和方法研究”課題,旨在提出新的異構信息融合處理方法以解決某軍事應用的重大理論問題;2012年起,又作為首席科學家主持1項國防“973”項目“XXX信息處理理論與方法研究”,為解決某復雜軍用網絡中的協同信息處理問題建立新的理論和方法。

在國家“973”項目的支持下,韓崇昭及其團隊初步研發了多平臺協同目標探測、跟蹤與識別方法。該方法是以多平臺之間的網絡傳輸通道進行支持,多平臺進行協同探測、協同攻擊和協同防御的信息系統。2010年,總裝備部科技委李濟生院士給出的評價認為:“西安交通大學在信息融合方面的研究成就得到國內同行專家,尤其是國防應用部門專家的高度認可,其成果有望為我國國防建設做出更大的貢獻。”

繁華與喧囂褪盡,回望韓崇昭的每一次成功,我們看到的都是光環,而其中一路走來的艱辛,唯有他自己才能咀嚼得到。可以肯定的是,在不斷的思考中,韓崇昭享受到了科研的奧妙和樂趣。

專家簡介:

韓崇昭,西安交通大學電子與信息工程學院教授,是我國有重要影響力的自動控制專家。他的主要研究領域是:多傳感信息融合、隨機控制與自適應控制、工業過程控制與優化、非線性頻譜分析以及決策理論與決策支持系統等,近年來主要從事信息融合理論與應用的研究。他在其研究領域有很高的學術造詣,并在許多重大科研項目中做出重要貢獻,是我刊2009年1期用“愿得此身長報國”題目報道過的我國信息融合著名專家。

韓崇昭教授的學術貢獻之一是浩瀚的學術專著,包括《隨機系統理論》、《泛函分析及其在自動控制中的應用》、《多源信息融合》、《隨機系統概論——分析、估計與控制》(上下冊)等專著,更重要的是科研的學術創新和重大應用,其理論建樹不僅體現在他的學術專著中,而且在信息融合等理論發展方面做出獨創性的貢獻,其理論成果也在三峽工程、國防建設等重大項目中實際采用并取得顯著效果;因而多項成果獲得獎勵,特別是信息融合在國家重大工程項目中的應用獲得2011年度國家科技進步獎二等獎。由于他在自動控制和航天領域等方面的重要貢獻,獲得2013年度楊嘉墀科技獎一等獎,并被評為“2013年度科學中國人年度人物”。