基于GIS的重慶市甘薯氣候生態區劃研究

摘 要 甘薯是重慶市第三大糧食作物,其產量、品質與氣候資源條件緊密相關。選取重慶市及其周邊地區52個氣象觀測站1981—2010年的氣象資料以及1∶25萬DEM資料,分析與甘薯生長發育密切相關的氣溫、降水、日照等多種氣象因子,確定年平均氣溫、伏旱頻率作為關鍵區劃因子,得到甘薯生長的區劃指標。通過利用ArcGIS平臺對區劃因子分別進行空間擴展,制作重慶市甘薯氣候生態區劃圖,可將全市劃分出熱量豐富伏旱高發、熱量豐富多伏旱、溫熱多伏旱、溫熱少伏旱、冷涼伏旱偶發以及寒冷不適宜等6個不同生態氣候類型的甘薯栽培區,為重慶市甘薯種植優化布局提供客觀的科學參考依據。

關鍵詞 甘薯;氣候生態區劃;GIS;重慶市

中圖分類號:S531;S162.2 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)34-23-05

知網出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.S.20141224.1041.028.html 網絡出版時間:2014/12/24 10:29:00

甘薯[Ipomoea batatas (Lam.) L.],又名番薯、地瓜、紅苕、山芋、金薯、紅薯、白薯等,是我國重要的糧食作物、飼料作物和經濟作物,也是淀粉加工業中重要的工業原料作物。甘薯起源于中美洲或南美洲的西北部,在15世紀初傳至歐洲,16世紀初相繼傳播到亞洲和非洲。甘薯在我國已有400多年栽培歷史,由于其具有產量高、用途廣、抗旱耐瘠、適應性強等優點而被大面積推廣種植,特別是高淀粉甘薯,不僅可加工成粉絲、粉條、粉皮等,還可生產精白淀粉,廣泛應用于造紙、紡織、醫藥、輕工業以及養殖業等領域[1]。

甘薯是重慶市第三大糧食作物,2012年全市種植面積37.4萬hm2,占全市糧食總播種面積的16.55%[2]。但由于全市甘薯生產水平較低,在質和量上都不能滿足加工需要,迫切需要優化種植區域布局[3]。重慶市整體氣候資源對甘薯生長十分有利,但境內地形復雜,絕大部分地區是丘陵、山區,海拔高差懸殊,立體氣候性強,區域氣候差異明顯,這導致了各區域氣候資源條件對甘薯的產量和品質影響較大,因而在重慶市進行甘薯氣候生態區劃研究,對優化甘薯種植區域區劃與種植布局具有重要的生產指導意義。

地理信息系統(Geographic Information System,GIS)是一門綜合性學科,結合了地理學與地圖學以及遙感和計算機科學,已經廣泛地應用于不同的領域,近年來國內外學者開始將GIS應用于農作物區劃研究。高陽華等[4-5]對重慶市的甜橙、再生稻等作物進行了氣候生態區劃,楊世琦等[6]開展了重慶市馬鈴薯氣候適宜性區劃,這些研究為重慶市相關作物生產布局提供了較好的思路及技術指導。而在甘薯區劃氣候指標選擇方面,國內也有一些研究報道,如雷玄肆[7]將15℃初日~10℃終日之間的間隔日數作為甘薯種植的區劃指標,將江西省浮梁縣劃分為最優區與適宜區;蔣宗孝等[8]則確定春季日平均氣溫穩定通過15℃~秋季極端最低氣溫穩定通過9℃終日的日數為甘薯安全種植的氣候區劃指標;曾永美對重慶市甘薯氣候生態區劃也進行了初步探索。

本文選取重慶市1981—2010共30年的氣象數據資料,在綜合考慮重慶市氣候條件和甘薯生長發育對光溫水等主要氣象因子需求的基礎上,合理選擇影響甘薯生長發育的關鍵氣象因子,最終確定重慶市甘薯氣候區劃指標為:年平均溫度和伏旱頻率。然后應用GIS平臺進行分析,結合氣象要素空間擴展方法,對氣候生態區劃指標值進行空間化。最終繪制得到重慶市甘薯栽培精細化氣候生態區劃圖,旨在為重慶市甘薯種植優化布局提供客觀的科學參考依據。

1重慶甘薯氣候區劃資料來源、指標與方法

1.1資料來源

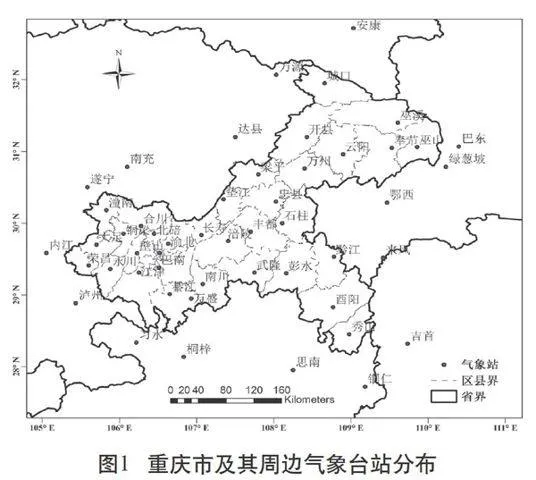

本文采用了1981—2010年重慶及其相鄰省份共52個氣象觀測站的氣象數據,以及1∶25萬數字高程模型(DEM)作為區劃基礎資料,氣象觀測站點的分布如圖1所示。

1.2甘薯生長發育氣候條件

1.2.1 氣溫

甘薯植株各部位對溫度要求不盡相同。對甘薯蔓葉而言:當氣溫低于15℃時蔓葉停止生長,日平均氣溫低于10℃、最低氣溫低于5℃時則受凍害;日平均溫度低于6℃、最低氣溫低于1~2℃達2天時則嚴重受凍;在當氣溫16~35℃范圍內,溫度越高生長越快,21~26℃時生長最旺盛,當氣溫高于38℃則對其生長不利。對甘薯塊莖而言:甘薯發根最低溫度為15℃,最適宜為27~30℃;塊根萌芽溫度最低為16~18℃,最適宜為28~32℃,高于35℃時其生長受到抑制;塊根形成溫度最低為20℃,最高為32℃,最適宜為22~24℃,9℃以下時會受凍害;塊根膨大最低為16~18℃,最適宜為22~23℃。此外,日夜溫差大有利于淀粉積累、塊根膨大[1, 7-8]。

1.2.2 水分

甘薯雖然具有較強的耐寒能力,但不耐澇。適宜甘薯生長的土壤相對濕度為60%~80%,生長期土壤持水量達田間最大持水量的70%上下時,適宜于莖葉生長和塊根生長及膨大。缺水時莖葉生長纖弱,產量降低;水分太多輕則會引起莖葉徒長,重則影響根系生長、塊根形成及膨大,進而使產量、品質、耐貯性能均降低[1, 7-8]。

1.2.3 光照

甘薯為喜光作物,光照充足能提高光合作用強度,增加干物質積累。同時還能提高土溫和擴大晝夜溫差,有利于塊根形成和膨大。較長的日照(12~13 h/d)對莖葉、薯塊生長均有利,較短的日照(8~9 h/d)能促進甘薯現蕾開花,但不利于塊根膨大[1, 7-8]。

1.3重慶市甘薯氣候區劃指標分析

1.3.1 氣候條件

重慶市地處中亞熱帶,屬亞熱帶濕潤季風氣候區,境內地形復雜、氣候多樣,區域氣候特征明顯,垂直氣候差異顯著,沿江河谷地區熱量資源十分豐富,年平均氣溫在18℃以上,年活動積溫6500℃以上,無霜期275~350 d,年降水1000~1200 mm,雨熱同季,年際間波動較大,年日照時數1100~1600 h,日照自西向東增加,年平均相對濕度為65%~80%;海拔較高(>1000 m)的地區年平均氣溫為13.5℃以下,年活動積溫在5000℃以下,年降水在1200~1800 mm,日照時數大于1600 h,年平均相對濕度大于80%[9]。

1.3.2 氣候區劃指標分析

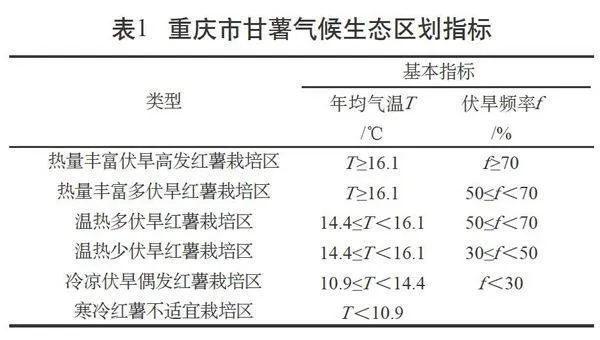

綜上所述表明,氣溫、降水和光照都是影響重慶甘薯分布關鍵氣候因子,考慮到重慶市降水總量基本滿足甘薯生長發育需要,即使遇干旱,也可以通過人工澆水等措施進行調節,因此本文選擇與熱量和光照密切相關的氣候因子年平均氣溫作為基本氣候區劃指標之一。此外,伏旱頻率也是影響重慶甘薯產量和品質的重要氣候因子,因而伏旱頻率也是進行甘薯氣候區劃的基本指標之一。結合甘薯對上述氣候生態資源條件基本要求,確定如表1的重慶市甘薯氣候生態區劃指標。

1.4區劃指標的空間擴展

在確定了氣候生態區劃指標后,應用ARCGIS分析平臺將區劃指標進行空間擴展,主要方法采用插值法和回歸建模法。

2重慶甘薯氣候區劃結果與分析

2.1甘薯氣候生態區劃指標空間分布

2.1.1 年平均氣溫空間分布

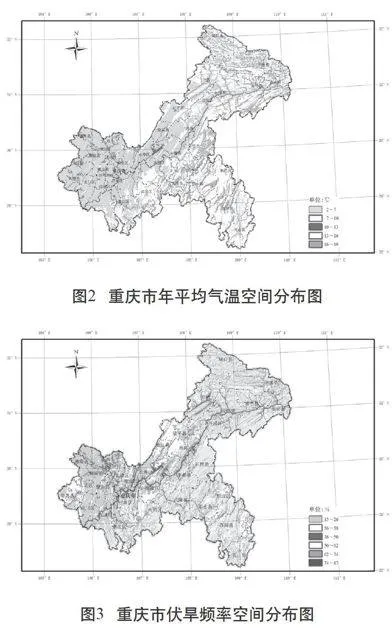

關于山區平均氣溫分布的問題,一般認為是隨海拔高度按線性遞減,常以遞減率(每上升100 m的氣溫遞減度數)作為主要特征量進行生態區劃研究。根據重慶市及其周邊52個臺站的1981~2010年間共30年的氣候數據,我們擬合出年平均氣溫與海拔高度的關系為y=-0.0061x+19.357,即海拔每升高100 m氣溫降低0.61℃,相關系數R2=0.9417。利用該規律將各個臺站年平均氣溫數據訂正到海平面,采用克里金插值法[10]對海平面數據進行空間化,然后通過反向運算,再得到真實地形下年平均氣溫的空間分布,制得重慶市年平均氣溫的空間分布圖(圖2)。

2.1.2 伏旱頻率空間分析

本文選擇回歸模型作為伏旱頻率擴展模型[11-12]。利用各臺站經緯度、海拔高度等地理信息、降水量以及干旱頻率資料,通過相關分析,選擇降水與海拔高度作為回歸模型的關鍵影響因子,逐步回歸建立因素空間擴展模型:fdou=20.14+158e-0.006R-0.014H。式中,fdou代表伏旱頻率,H代表海拔高度,R代表7月下旬至8月下旬的降水量。在建立伏旱頻率擴展模型的基礎上,利用基于GIS的重慶市氣候資源系統平臺上的地理因子及降水等氣候因子的空間分布數據,得到重慶市伏旱頻率的精細化空間分布圖(圖3)。

2.2重慶市甘薯氣候生態區劃

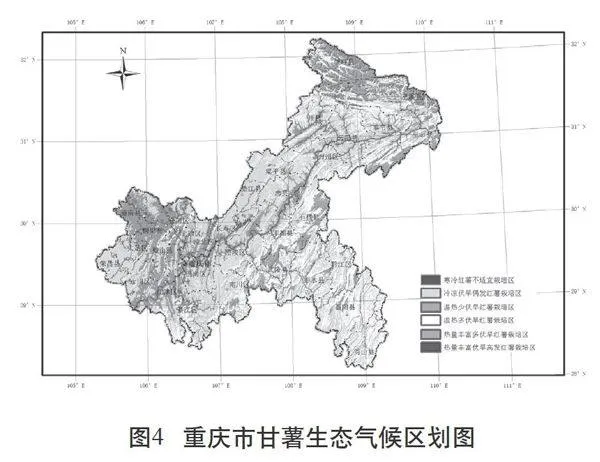

應用ARCGIS分析平臺,根據重慶市甘薯氣候生態區劃指標年平均氣溫和伏旱頻率精細化空間擴展后分布結果,得到重慶市甘薯氣候生態氣候區劃圖(圖4)。從圖4中可以看出,重慶市甘薯的栽培區主要集中在西部等海拔較低地區,這里熱量條件優越,有利于甘薯生長發育;而東北部的城口、巫溪、巫山、奉節以及東南部的石柱、武隆等區縣的高海拔地區年平均氣溫較低,氣候寒冷,不適宜種植甘薯。

2.3重慶市甘薯氣候生態區劃分區概況

熱量豐富伏旱高發甘薯栽培區(Ⅰ):位于長江、嘉陵江等河流流域周邊地區及西部低海拔的潼南、銅梁等地。幅員面積11930.7 km2,占全市面積的14.5%。這一區域年平均氣溫16℃以上,熱量資源豐富,但伏旱頻率在70%以上,每年的7—8月當甘薯正處于需水高峰期和薯蔓共生期時,連日的伏旱將抑制甘薯莖葉的生長和薯塊膨大。為了使甘薯的種植收益良好,適宜推廣種植耐旱的甘薯優良品種,同時必須從夏季初期開始做好蓄水抗旱。

熱量豐富多伏旱甘薯栽培區(Ⅱ):位于西部榮昌、大足、永川以及中部墊江、梁平等地低海拔地區,與Ⅰ區相鄰,海拔相對于Ⅰ區略高,幅員面積20680.3 km2,占全市面積的25.1%。這一區域年平均氣溫高于16℃,伏旱頻率在50%~70%。由于當地淀粉加工企業眾多,對甘薯淀粉的需求量巨大,因而適宜推廣種植高產的淀粉型甘薯優良品種。

溫熱多伏旱甘薯栽培區(Ⅲ):本區主要分布于東南部酉陽、秀山的相對海拔較低地區,總幅員面積3775.2 km2,占全市面積的4.6%。這一區域年平均氣溫14.4~16.1℃,伏旱頻率在50%~70%。由于秀山等地將甘薯作為主要的糧食作物,種植面積廣,因而適宜種植高產食用型甘薯優良品種。

溫熱少伏旱甘薯栽培區(Ⅳ):本區分布較為分散,主要分布于西南部的南川、綦江,中部的涪陵以及東北部的萬州、云陽、開縣等海拔相對較低的淺丘地區,總幅員面積13406.8 km2,占全市面積的16.3%。這一區域年平均氣溫14.4~16.1℃,伏旱頻率在30%~50%,熱量條件比較豐富,伏旱頻率較低,土壤等綜合條件較好。為滿足當地發展生豬養殖飼料需求,適宜種植飼料型和藤蔓型甘薯優良品種。

冷涼伏旱偶發甘薯栽培區(Ⅴ):主要分布于西南地區的江津、南川,東南部的武隆、彭水、黔江、酉陽、石柱以及東北部的奉節、云陽等地區的海拔800~1500 m山區,總面積17062.4 km2,占全市面積的20.7%。這一區域年平均溫度10.9~14.4℃,熱量資源較差,基本能滿足甘薯生長發育對熱量條件的需求,可根據當地生產和生活需要,根據地理和氣候適量種植食用和飼料兼用的甘薯優良品種。

寒冷甘薯不適宜栽培區(Ⅵ):主要分布于東南部的石柱、武隆以及東北部城口、巫溪、巫山等區縣的海拔較高山區,幅員面積155479 km2,占全市面積的18.8%。這一區域熱量條件較差,不適宜甘薯的栽培,僅可種植少量蔓尖菜用的甘薯優良品種,豐富當地百姓的菜籃子。

3結論與討論

本文以甘薯生長發育過程中關鍵氣象因子和重慶市甘薯栽培環境中氣候條件為氣候生態區劃依據,將年平均氣溫和伏旱頻率作為重慶市甘薯氣候生態區劃關鍵因子。同時應用ArcGIS分析平臺,對年平均氣溫和伏旱頻率進行了精細化空間擴展,得到重慶市甘薯氣候生態氣候區劃圖,像元精度達到100 m×100 m。可將重慶市劃分出熱量豐富伏旱高發、熱量豐富多伏旱、溫熱多伏旱、溫熱少伏旱、冷涼伏旱偶發以及寒冷不適宜等6個不同生態氣候類型的甘薯栽培區。

重慶市作為我國甘薯的重要產區之一,進行甘薯氣候區劃具有重要生產指導意義和決策參考價值。王衛強等認為,重慶尚有未利用土地72.39萬hm2,大部分是不適宜栽培水稻、小麥、玉米等糧食的荒山荒坡,而甘薯耐旱、耐瘠薄,可以通過新品種及配套栽培技術推廣,提高種植面積和單產[13]。本文區劃結果可為重慶市甘薯種植優化布局提供客觀的科學參考依據。

土壤養分是作物高產、優質的基礎,王菲等通過對重慶市江津區59個甘薯土壤樣本進行測試分析,發現部分樣本存在偏酸、有機質含量偏低等問題[14]。今后的研究中,氣象因子結合土壤等信息將是生態區劃的方向之一。同時,通過文獻搜索對比發現,目前重慶市及周邊地區尚無同類研究,國內外對甘薯氣候區劃方面的研究報道也較少。因而,本文所選用區劃指標及研究結果不但可以指導重慶市甘薯種植優化布局,相關研究結論可以在今后推廣應用中進行進一步驗證、深化,同時也可以為國內外相關研究提供重要參考。

參考文獻

[1]楊力,張民,萬連步.甘薯優質高效栽培[M].濟南:山東科學技術出版社,2006:1-9.

[2]重慶市統計局,國家統計局重慶調查總隊.重慶統計年鑒2013[M].北京:中國統計出版社,2013:150.

[3]張寧.重慶市甘薯產業現狀及發展對策研究[J].西南農業學報,2007,20(6):1404-1406.

[4]高陽華,陳志軍,居煇,等.基于GIS的三峽庫區精細化甜橙氣候生態區劃[J].西南大學學報(自然科學版).2009,31(7):1-6.

[5]高陽華,陳志軍,楊世琦,等.基于GIS的重慶市再生稻光熱資源適宜性區劃[J].長江流域資源與環境,2011,20(6):672-676.

[6]楊世琦,高陽華,羅孳孳.重慶地區馬鈴薯氣候適宜性區劃研究.南方農業,2013,7(z6):71-74,81.

[7]雷玄肆.地理信息系統在浮梁縣甘薯生產的氣候條件分析及區劃中的應用[J].河北農業科學,2008,12(10):117-119.

[8]蔣宗孝,林玉琪,鄭美秀,等.三明市甘薯安全生長的氣候條件分析及氣候區劃[J].福建農業科技,2005,(6):57-59.

[9]高陽華,陳志軍,梅勇,等.重慶市優質稻氣候資源及其開發利用研究[J].西南大學學報(自然科學版),2007,29(11):110-114.

[10]徐超,吳大千,張治國.山東省多年氣象要素空間插值方法比較研究[J].山東大學學報(理學版),2008,43(3):1-5.

[11]高陽華,冉榮生,唐云輝,等.重慶市干旱分類與指標[J].貴州氣象,2001,(6):16-18,30.

[12]高陽華,田永中,陳志軍,等.基于GIS的重慶市復雜地形干旱精細化空間分布[J].中國農業氣象,2009,30(3):421-425.

[13]王衛強,鐘蔚然,黃世龍,等.重慶甘薯產業發展初探[J].南方農業,2010,4(11):33-35.

[14]王菲,冉烈,呂慧峰,等.重慶甘薯土壤養分分級研究[J].西南農業學報,2012,25(2):580-583.

(責任編輯:丁志祥)