適宜重慶地區套作的大豆品種篩選

摘 要 玉米、大豆套作是我國南方主要種植模式之一。為了提高套作大豆產量,篩選適宜重慶地區種植的大豆品種,以5個重慶主栽大豆品種為材料,試驗比較套作模式下不同大豆品種的主要農藝性狀、產量構成因素及產量,結果表明:南豆12、貢選1號的株高、單株有效莢數、單株粒數、單株粒重、產量均大于其他品種,667 m2產量分別為126.7 kg、113.3 kg,是適宜重慶地區種植的套作大豆品種。

關鍵詞 大豆;品種篩選;套作;重慶地區

中圖分類號:S565.1 文獻標志碼:A 文章編號:1673-890X(2014)34-36-02

知網出版網址:http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1186.S.20141224.1042.030.html 網絡出版時間:2014/12/24 10:24:00

合理間套作可增強作物抗病性,提高土壤生產能力,增加單位面積資源產出率[1]。重慶的生產氣候條件特點是典型的三熟不足二熟有余,因此間套作應用廣泛。玉米(高粱)、大豆間套作十分普遍,隨著玉米(高粱)/大豆復種模式田間配置結構改良和群體優化,該復合群體周年產量和效益顯著增加,加之,大豆培肥土壤地力,種植面積逐年增加。復合種植模式下,群體光、溫、水資源與凈作模式有較大差異,玉米大豆兩作間有2~3個月共生期,大豆生長不僅受自身品種特性、施肥、田間管理等的影響,同時還受玉米植株的影響,在大面積生產中,因大豆品種選擇不合理,導致產量不高,群體效益較低。前人針對玉米大豆復種模式的研究較多,然而,針對重慶生產氣候條件下,對重慶主推大豆品種的篩選未見報道。本試驗通過以重慶地區主栽5個大豆品種為材料,結合前期開展的玉米大豆田間配置試驗優化的基礎,設置玉米、大豆套作試驗,研究不同大豆品種在套作模式下產量及其構成因素,以期為重慶地區套作大豆高產高效生產提供理論依據,指導大面積生產。

1材料與方法

1.1試驗地概況

田間試驗于2014年3—10月在重慶市農業科學院渝西作物試驗站五間基地進行,該區海拔325 m,沙質土,土壤肥力中上,種植模式為蠶豆/玉米/大豆。試驗在2014年開展的田間配置試驗基礎上,探討套作模式下大豆品種間產量差異。

1.2試驗設計

采用單因素隨機區組設計,設置南豆12、貢選1號、特豆1號、長江春2號、浙春3號共5個處理,3次重復,小區面積4 m×5 m=20 m2。玉米、大豆采用2 m開廂,“2∶2”種植,種植2行玉米,2行大豆,玉米、大豆窄行行距分別為40 cm,每個處理連續種植2帶,玉米密度為3200株/667 m2,大豆密度為7000株/667 m2,玉米、大豆每穴2苗。大豆施用基肥40 kg/667 m2,氯化鉀15 kg/667 m2,根據大豆長勢,在花前期追施尿素10 kg/667 m2;玉米品種選用渝單30,采用直播覆膜的方式,播種期為4月5日,大豆播期為6月20日。施肥及其他田間管理同一般大田生產。

1.3測定項目及方法

在大豆收獲期分別選取各處理連續均勻的5株測量株高、底莢高度、有效分枝數、單株粒數、百粒重等,并實收計產。采用Excel 2003和DPS 7.05進行數據分析。

2結果與分析

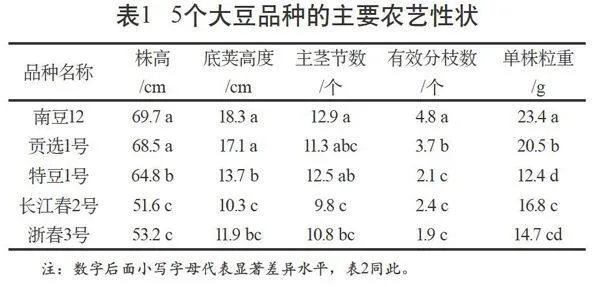

2.15個大豆品種的主要農藝性狀

從5個大豆品種在套作模式下的農藝性狀表現(表1)可知,南豆12、貢選1號2個品種的株高、低莢高度最高,分別為69.7 cm、68.5 cm,方差分析表明,此2個品種與其他品種間差異顯著;主莖節數品種間差異表現較大,以南豆12、特豆1號最高,有效分枝數以南豆12最高(4.8個),顯著高于其他品種,最低為浙春3號(1.9個);單株粒重以南豆12、貢選1號最高,分別達23.4 g、20.5 g,最低為特豆1號(12.4 g),品種間表現差異顯著。

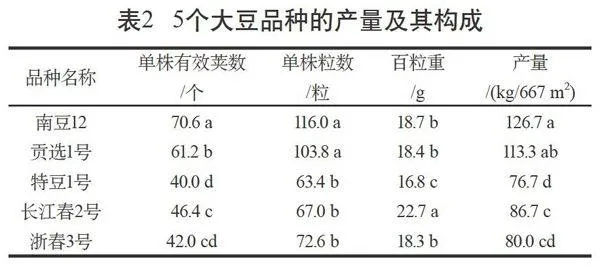

2.25個大豆品種的產量及其構成因素

受大豆品種因素與套作的雙重影響,套作大豆產量及其構成因素差異較大,從表2可知,單株有效莢數南豆12顯著高于其他品種,特豆1號最低;單株粒數以南豆12、貢選1號最高,分別達116粒、103粒;百粒重以長江春2號最高,達22.7 g;667 m2產量南豆12號最高,達126.7 kg,其次為貢選1號(113.3 kg/667 m2),顯著高于其他品種,因此認為此2個品種是適宜套作的大豆品種。

3結論與討論

氣象因子對黃花梨花期的影響較大。受降雨量、積溫、日照時數的影響,黃花梨花期出現提前與推遲的現象,主要集中在2月中下旬,花期平均為24.75 d,部分年份僅為15 d左右,積溫、總日照時數均最低,這可能由于當年花期降雨量少,加之長江上游春早,氣溫回升較快,花期高溫引起花期短的情況;反之,春季氣溫回升較慢、雨水充沛的年份,黃花梨花期則表現為適應性地延長。

分析結果表明,氣象因子中降雨量、>5℃積溫、>10℃積溫、日照時數與黃花梨盛花期天數呈顯著的正相關關系。剔除不顯著因素,回歸通徑分析表明,降雨量、>5℃積溫與黃花梨花期天數存在極顯著的線性關系,>5℃積溫對黃花梨花期直接作用大于降雨量,并通過降雨量增強了這種作用,因此認為氣象因子中>5℃積溫可作為預測花期天數的重要依據。

參考文獻

[1]鄧文卿,廖光升.低溫積累量與黃花梨開花期的相關研究[J].落葉果樹,2012,44(1):42-43.

[2]李世忠,唐欣.桂林優質梨生產的氣象條件分析[J].安徽農業科學,2009,37(18):8435-8437.

[3]李世忠,張印平,唐欣.氣象條件對桂林優質梨產量和品質的影響[J].氣象研究與應用,2009,30(增刊1):112,118.

[4]李曉彬,汪星,汪有科,等.梨棗莖直徑微變化的氣象因子[J].林業科學,2012,48(1):173-180.

[5]孫衍曉,藏克民,王開英,等.蓬萊葡萄全生育期氣象條件分析[J].安徽農業科學,2009,37(13):5934-5936.

[6]李秀芬,馬樹慶,宮麗娟,等.基于WOFOST的東北地區玉米生育期氣象條件適宜度評價[J].中國農業氣象,2013,34(1):43-49

(責任編輯:丁志祥)