城市土地集約利用影響因素的灰關聯分析

蘇 鵬 桂預風

(武漢理工大學,湖北 武漢 430070)

0 引言

土地是城市社會和經濟發展的基礎,城市土地的有效供給是城市經濟發展的重要保障[1]。近年來,隨著經濟社會的發展,城市化、工業化進程的不斷推進,大量耕地被占用,土地供求矛盾日益尖銳。在經濟和社會發展壓力下,土地集約利用任務更加緊迫,越來越成為城市發展的關鍵因素[2]。因此,對土地集約利用的研究,已經成為學界探討的熱點話題,同時,土地集約利用研究分析和評述也將是必然要求[3]。

然而,土地利用的系統性和復雜性導致了目前土地集約利用研究往往只涉及問題的某一個方面,研究目標比較分散,目前多從定義、評價方法和過程角度進行總結,而系統地對土地集約利用影響因素機理分析的研究還比較少[4]。因此,本論文主要從影響土地利用集約水平的經濟、社會和生態環境這三大因素,運用灰關聯相關理論,找出主要影響因素,為土地管理部門制定相關政策提供一定理論建議。

1 灰關聯算法模型

根據鄧聚龍教授1982年提出的灰色系統理論[5],灰色關聯分析模型可以解決因子間的相對度量,它提供一個對客觀的評價指標權重的方法,也可能來解決數據量較少、信息不完全的問題,灰關聯分析法的具體步驟如下。

1.1 確定分析序列

確定反映系統行為的特征的參考序列和影響系統行為的比較序列。反映系統行為的特征的數據序列,稱為參考序列。影響系統得為的因素組成的數據序列,稱為比較序列。

設參考序列(又稱母序列)Y={Y(k)|k=1,2,…,n};比較序列(又稱子序列)為 Xi={Xi(k)|k=1,2,…,n},i=1,2,…,m。

1.2 進行無量綱化處理

由于系統中各因素的物理意義不同,導致數據的量綱也不一定相同,不便于比較,或在比較時難以得到正確的結論。因此在進行灰色關聯度分析時,一般都要進行無量綱化處理。

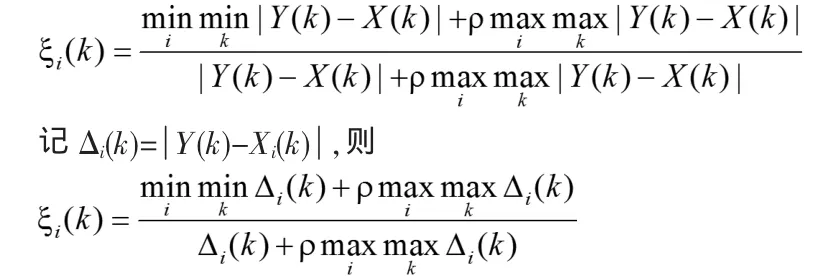

1.3 計算關聯系數

關聯程度實質上是曲線間幾何形狀的差別,因此曲線間差值的大小可以作為關聯程度的衡量標準。參考序列Y和各比較序列X1,X2,…,Xn,的關關聯系數可以用下式表示。

其中ρ∈(0,∞),稱為分辨系數。ρ越小,分辨力越大,一般ρ的取值區間為(0,1),具體取值可視情況而定。當ρ≤0.5463時,分辨力最好,通常取ρ=0.5。

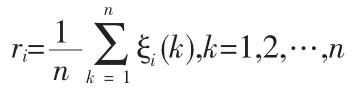

1.4 計算關聯度

因為關聯系數是比較序列與參考序列在各個時刻(即曲線中的各點)的關聯程度值,所以它的數不止一個,而信息過于分散不便于進行整體性比較。因此有必要將各個時刻的關聯系數集中為一個值,即求其平均值,作為比較序列與參考序列間關聯程度的數量表示,關聯度ri公式如下:

1.5 關聯度排序

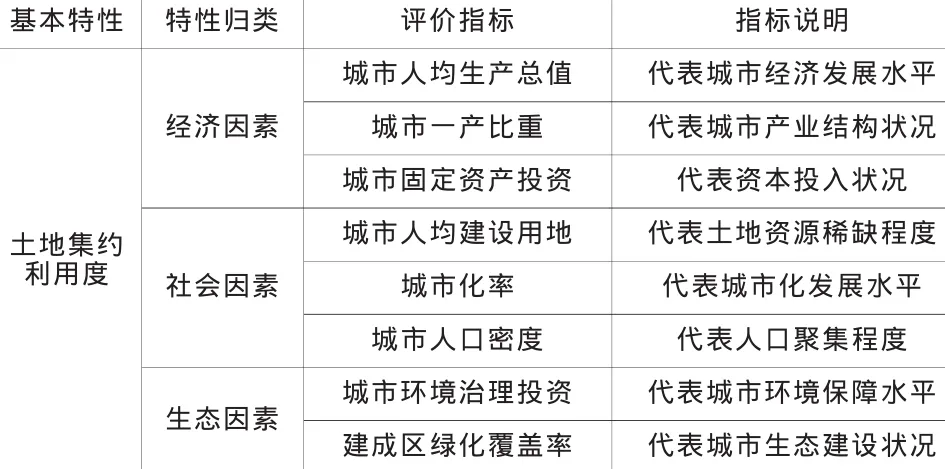

關聯度越大,比較序列與參考序列越密切。如果r1 土地集約利用,主要是根據有限土地資源自然屬性(土地經濟、生態、適用性)和社會屬性(市場供求關系、城市發展需求、社會經濟發展需求)對土地資源利用的優化配置。 隨著人們改造世界和利用自然的能力不斷增強,土地承載能力也會不斷提高。在不同的歷史時期,土地集約度也自然不同。在不同的經濟發展時期,城市化的發展也會不同,當然對土地的需求和壓力也會不同,這也產生了不同的土地集約利用度[6]。同時,政府對土地的管理的方式和重視程度也會對土地集約利用有較大的影響[7]。此外,生態因素的影響使得土地集約利用度不會無限增加,對土地集約利用得出了一定要求。因此,本論文將土地集約利用的影響因素分為三類,即經濟因素、社會因素和生態因素。然后從三這個因素選取了8個指標來評價土地集約利用度。如表1所示。 表1 土地集約用度評價指標體系 本文以湖北省的資料數據為例,選取2007年到2012年這6年8個指標的數據,查閱《中國統計年鑒》得表2。 表2 土地集約利用影響因素評價指標數值 考慮到選取的各個變量的數值單位及其所代表的含義存在差別,因此需要對調查所形成的各個樣本數據列進行無量綱化處理,也就是運用EXCEL軟件中每組序列的平均值去除數列中的每個數,得到一個占平均值百分比序列。然后再利用灰關聯計算步驟得影響土地集約利用度的影響因素關聯度,得出如下灰關聯矩陣(表3所示)。 表3 灰關聯度值 灰關聯度分析結果表明,上述9個評價指標對于土地集約利用影響程度不同。城市人口密度關聯度絕對值為-0.2795,小于0.5,說明其對城市利用集約度影響很小,而其它灰關聯度在0.6以上,說明它們對城市集約利用度較大。同時,表中可以看出,城市人均生產總值、單位面積城市固定資產和建成區綠化覆蓋率排在前三位,表明湖北省土地集約利用度與其密切相關。 從表3的結果可以看見,將灰關聯分析方法用于土地集約利用評價指標篩選,可以從錯綜的眾多的數據中整理出一個比較清晰的結構,符合一定的實際情況。在以湖北省為例的實證分析中,分別代表經濟發展水平、經濟投入狀況和城市生態建設狀況的的城市人均生產總值、單位面積城市固定資產和建成區綠化覆蓋率是城市土地集約利用最直接的推動因素,代表人口聚集程度的城市人口密度對城市集約利用影響極其微弱。 [1]何芳.城市土地集約利用及其評價[M].上海∶同濟大學出版社,2007. [2]張換光,季凱文.中國城市土地集約利用理論分析與實證研究[M].天津∶南開大學出版社,2008. [3]王蘭英,田艷霞.中國城市土地利用優化研究述評[J].現代城市研究,2004(1)∶53-56. [4]邵曉梅,劉慶,張衍毓.土地集約利用的研究進展及展望[J].地理科學進展,2006,25(3)∶86-95. [5]鄧聚龍.灰色系統基本方法[M].武漢∶華中理工大學出版社,1987∶17-42. [6]張麗琴.城市土地利用評價指標體系構建[J].資源開發與市場,2003,19(5)∶278-280. [7]曹銀貴,袁春,王靜,等.1997-2005年區域城市土地集約度變化與影響因子分析[J].土地科學進展,2008,27(3)∶86-93.2 應用研究

2.1 評價指標體系構建

2.2 數據來源

2.3 灰關聯度計算

3 結語