我國糧食供需的分析與預測

趙 萱,邵一珊

(1.北京大學社會學系,北京100971;2.清華大學經濟管理學院,北京100871)

我國耕地資源的稀缺性日益突出,己成為制約農業生產和國民經濟可持續發展的瓶頸因素[1]。一是隨著工業化、城鎮化的快速發展,非農業建設用地不斷增加,我國的耕地供給將會表現出不斷減少的態勢。再者由于氣候變化、旱澇災害和水資源短缺等約束因素對糧食生產的影響日益突出,這會造成糧食生產的不穩定。二是因為計劃生育政策的放開,一方是獨生子女即可生育二胎,可以預期我國的人口在一段時期內也會持續增長,因而使糧食需求呈現剛性增長。根據國家統計局公布的數據,2009—2012年,我國人均糧食產量依次為398kg、408kg、425kg和436kg。我國人均糧食產量的年增長率僅為2.2%。與之相對,我國城鎮人均糧食消費額依次為4478元、4804元、5506元、6040元,我國城鎮人均糧食消費的年增長率卻達到了7.7%。再看糧食進出口情況,2009年我國的糧食進出口分別為148億美元、326億美元,2012年我國糧食的進出口分別為322億美元、520億美元。我國糧食的出口始終高于進口接近200億美元,更加造成了我國糧食的短缺。因此,對于一個占世界人口22%的大國來說,立足國內為主、調整供求關系、擴大糧食生產、解決糧食問題是我國一項長期的戰略性任務。鑒于此,本文在闡述糧食的含義和糧食需求量構成的基礎上,運用相關模型測算我國未來糧食的需求和產量,進而為糧食發展規劃與農業政策等領域的科學決策提供依據。

1 糧食的內涵及糧食需求量的構成

1.1 糧食的內涵及統計方法

我國的糧食概念與世界通行的糧食概念并不一致。按聯合國糧農組織(FAO)的糧食概念,是指谷物,主要有小麥、粗糧和稻谷。粗糧包括玉米、大麥、高粱、燕麥、黑麥、蕎麥和其他雜糧等品種。國外在統計糧食產量時,一般指谷物產量。而我國統計的“糧食”概念,有廣義和狹義之分[2]。狹義的糧食只指谷物類,主要是指小麥、稻谷、玉米、大麥和高粱等;廣義的糧食是指谷物類、豆類與薯類的集合。這一廣義糧食概念的形成,是由于新中國成立初期人均谷物產量很低,需要實行高度集中的統購統銷政策,因而把有助于實現溫飽水平的豆類、薯類亦加入谷物產量中加以統算,以確保人人有飯吃的低標準“糧食安全”[3]。因此,從1953年起,國家修改農業統計口徑,之后由國家統計局每年公布的糧食產量概念均為這一廣義糧食概念的統計口徑。從20世紀90年代起,國家統計局的統計年鑒和統計摘要,均在糧食總產的欄目中另列出谷物總產量指標,但一般公開采用的仍是包括豆類、薯類的廣義糧食概念。據《中國統計年鑒》的解釋,糧食產量計算方法是:豆類按去豆莢后的干豆計算;薯類(包括甘薯和馬鈴薯,不包括芋頭和木薯)1963年以前按每4kg鮮薯折lkg糧食計算,從1964年以后按5kg鮮薯折lkg糧食計算;其它糧食一律按脫粒后的原糧計算[4]。也就是說,與FAO的“世界糧食總產量”進行比較,我國統計的“糧食總產量”中應當剔除豆類和薯類產量,這樣統計口徑才一致,才有可比性。然而我國長期以來一直未予扣除,致使聯合國糧農組織對我國谷物庫存量的估算偏高。

1.2 糧食需求量的構成

中國糧食需求可以分為兩大類、四大用途和四大品種。兩大類是指食物用糧和非食物用糧,其中,食物用糧指直接和間接滿足人們食物消費需求的糧食,又可分為口糧和飼料用糧兩大用途,非食物用糧主要分為種子用糧和工業用糧兩大用途。也就是說中國的糧食需求結構由口糧、飼料用糧、種子用糧和工業用糧這四種用途構成。此外,糧食品種結構中,稻谷、小麥、玉米、大豆四大品種大約占據了中國糧食消費總量的九成。一般來說,發展中國家因人均占有糧食少,70%-80%用于口糧,而用于飼料及其他方面的糧食僅占20%-30%;發達國家人均占有糧食多,20%-30%用于口糧,而用于飼料及其他方面的糧食要占到70%-80%。總的趨勢是人均糧食占有量在300kg以下時基本上不能提供飼料糧,人均糧食占有量在400 kg以上時飼料糧約占20%以上,人均糧食占有量在750kg以上時飼料糧約占60%以上[5]。

2 我國糧食需求的預測

2.1 口糧需求預測

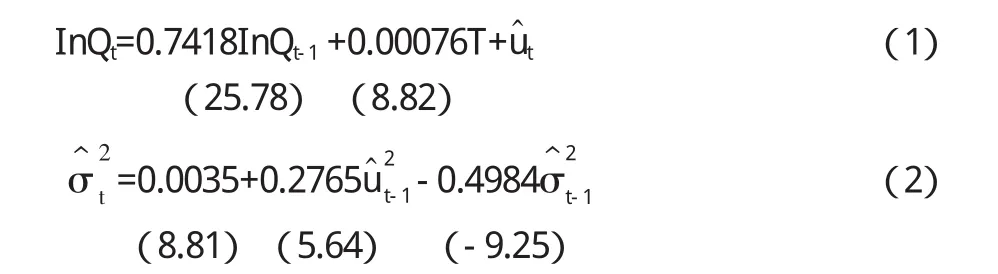

口糧需求主要受人口總量和人均糧食消費量的影響。因此本文運用GARCH模型及1949-2009年的相關數據[4],對我國的糧食人均占有量和糧食總需求量進行預測分析,得到:

由上式可知,均值方程和方差方程中常數項、ARCH項(自回歸條件異方差項)和GARCH項(廣義自回歸條件異方差項)系數的t統計量和z統計量都十分顯著,同時方程的可決系數及修正后的可決系數均在85%左右,這說明該GARCH(1,1)模型能夠很好的擬合數據。同時,對方程進行ARCH LM檢驗發現,其在滯后3階時的相伴概率為0.47,即不存在ARCH效應,也就是說該GARCH(1,1)模型不存在殘差序列的條件異方差性。而且由于方差方程中的ARCH項與GARCH項的系數數值之和等于-0.22,其絕對值小于1,滿足參數的約束條件。

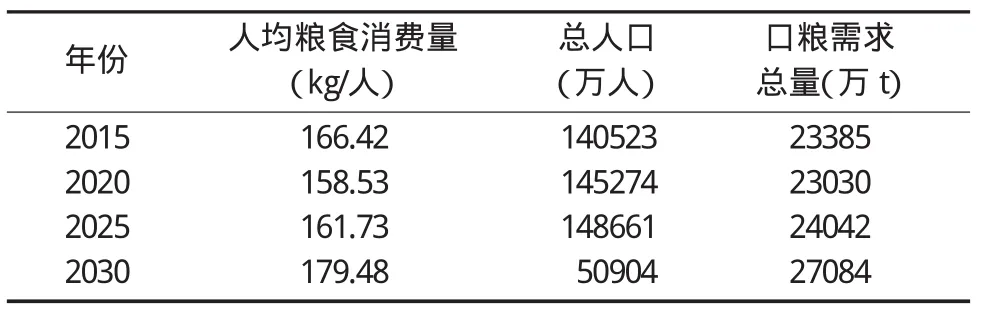

利用該GARCH(1,1)模型對我國未來主要年份人均糧食消費量進行預測(表1)。

表1 中國口糧未來主要年份預測值

總人口方面,根據相關統計數據[4]和一些學者的研究成果[6],以2015年和2020年中國人口總量預計達到14億和14.5億為基礎數據,并以2009年國內人口數量為基期數,調整相關區間的人口增長率對我國2010-2030年的國內人口數量進行預測(表1)。

根據以上人均糧食消費量與總人口數的預測,將二者相乘即可得口糧需求總量(表1)。

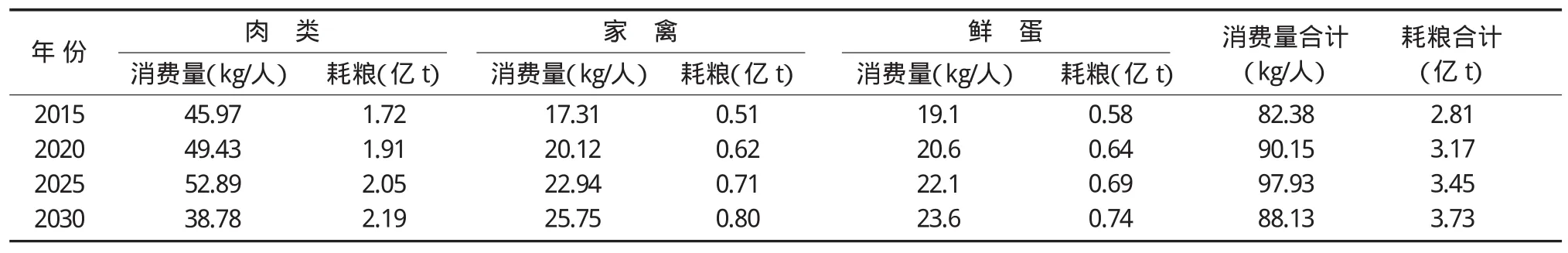

2.2 飼料用糧預測

根據過去的經驗,動物性食品糧食消耗系數會逐漸提高,最終會達到標準化生產的水平,飼料糧的需求也逐漸會按標準的動物性食品糧食消耗系數來測算。因此,在考慮到中國飼養技術發展的條件下,本文按照肉類耗糧2.5∶1,禽蛋耗糧2∶1來計算[7],得出中國人均肉禽蛋消費量和飼料用糧未來主要年份預測值(表2)。

表2 未來主要年份中國人均肉禽蛋消費量和飼料用糧預測值

2.3 種子用糧預測

種子用糧數量與播種面積的相關性最大。在糧食播種面積平穩上升的時期,種子用糧相對平穩,下降的趨勢得到抑制[8]。在糧食播種面積下降的時期,種子用糧也呈下降的趨勢。到2030年,按中國6億t左右的糧食需求量估計,不考慮進出口變動,中國的糧食產量約需保持年均1%的速度增長。如果中國的糧食單產不能實現年均1%的同步增長,就需要擴大播種面積約1350萬hm2。但是,根據中國糧食單產的現狀和潛力,未來單產有望實現年均1%的增速。也就是說只要中國糧食單產能夠保持1%的年均增速,播種面積就不需太大的增長,而事實上中國的耕地面積一直穩定在1.2億hm2耕地紅線以上,并不會減少。因此,種子用糧數量也將穩定在1100萬t-1200萬t之間。為方便下文測算需求總量,種子用糧均取其均值1150萬t。

2.4 工業用糧預測

工業用糧指用糧食作為主要原料或輔料的生產行業(例如食品、醫藥、化工、酒精、制酒、淀粉等行業)所用糧食的統稱,不包括飼料行業用糧。中國的糧食安全戰略以保障食物用糧(即口糧和飼料用糧)為首要任務,也就是首先要保證吃飯問題[9]。雖然近幾年中國工業用糧大幅增加,但長遠來看,鑒于中國糧食供求關系在未來相當長的時期內會處于緊平衡狀態,控制耗糧工業發展應是保障糧食安全的一個重要措施,因而,預計工業用糧最大限度也只能保持常態增長速度,每年約增加150萬t。據此推算,中國工業用糧2015年為1967.15萬 t、2020年為 2759.03萬 t、2025年為 3869.68萬 t、2030年為5427.43萬t。

根據模型預測的結果,總的來說,我國的糧食需求將出現大幅度的增長。2015年,我國的口糧需求為23300萬t,飼料用糧需求為281000萬t,種子用糧需求為1150萬t,工業用糧需求為1900萬t,總的用量需求為307350萬t。而到2030年,我國的口糧需求為27000萬t,飼料用糧需求為373000萬t,種子用糧需求為1150萬t,工業用糧需求為5400萬t,總的用量需求為406550萬t。15年的時間內,糧食需求增加了99200萬t,勢必會給我國糧食的生產帶來巨大的壓力。

3 我國糧食供給預測與供需均衡分析

3.1 糧食供給預測

中國糧食播種面積有不斷下降的趨勢,一是由于城市化、沙漠化、水土流失造成耕地減少,二是人口的增長造成人均耕地遞減。如果保持這個趨勢到2030年,在復種指數提高到190%的基礎上,屆時中國糧食播種面積仍然可以穩定在1.1億hm2以上[10]。因此,本文利用我國1949-2009年的糧食產量數據,基于ARMA(1,1)模型,對未來糧食供給進行預測。

各變量的t統計量均在5%概率水平下顯著,MA(1)項的系數絕對值小于1,說明該模型的根落在單位圓之外,模型是平穩的,對上述方程的殘差序列進行BGSC LM檢驗,發現F統計量和T×R2統計量的相伴概率分別為0.45和0.42,說明上述方程的殘差序列不存在序列相關,回歸結果是顯著和有效的。利用該模型預測出我國糧食生產產量在2020年將達到60686.78萬t,在2030年可能達到66841.17萬t。

3.2 糧食供需均衡分析

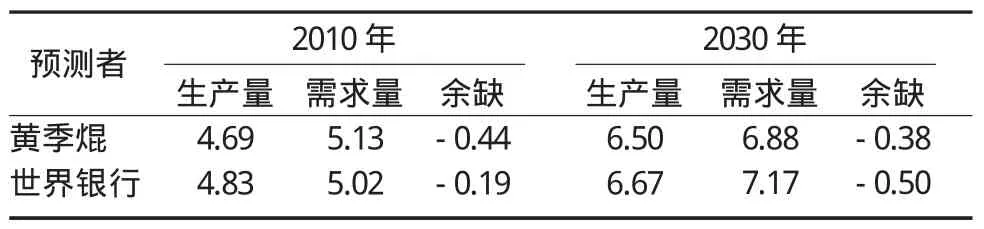

到2030年國內糧食總需求將達到72670.03萬t,總供給量將達到66841.07萬t,總供給量占總需求量的91.98%。這說明到2030年中國要實現糧食完全自給基本上是不現實的。但也說明中國不會出現糧食危機,同時還應該看到至2030年中國糧食供需缺口將達到5828.86萬t.這一預測結果與世界銀行和黃季焜教授的預測結果比較接近(表3)。所以在這種情況下,進口一定數量的糧食是填補中國糧食供需缺口,達成糧食供需平衡的重要補充手段,也是保證中國糧食安全的需要。中國未來保障糧食安全應考慮諸多因素。由于糧食需求的剛性約束,應將重點放在穩定生產和改革糧食流通體制方面[11]。

表3 相關研究對中國糧食供需缺口預測 (單位:億t)

4 我國糧食供需均衡的對策與建議

4.1 重視和發展本國糧食生產

(1)依靠科學技術,提高糧食產量。發展現代農業,走中國特色農業現代化道路,要充分發揮科技在農業生產中的支撐作用。必須推動農業科技創新取得新突破,農業社會化服務邁出新步伐,農業素質、效益和競爭力實現新提高。①依靠科技,提高糧食單產。一方面,加大農業科技投入,著力強化現有農業關鍵技術的集成,實行良種良法配套,推動農機農藝結合;另一方面,開展多種形式的科技宣傳普及活動,加快農業關鍵技術的推廣應用。有力地推動了全國糧食單產水平的大幅提升。②依靠科技,避災減災。針對暖冬氣候和倒春寒易發特點,通過擴大半冬性糧食品種比例和控制春性糧食品種早播,有效地避免和減輕春季凍害。針對水稻夏季高溫熱害,通過調整播種期、更換品種和灌水凋溫等技術措施,有效地減輕高溫天氣對水稻結實率的影響。③大力培養農村實用人才,支持高等學校設置和強化農林水類專業。國家勵志獎學金和助學金對在高等學校農林水類專業就讀的學生給予傾斜。加快構建縣域農村職業教育和培訓網絡,發展城鄉一體化的中等職業教育。組織實施新農村實用人才培訓工程,重點培訓種養業能手、科技帶頭人、農村經紀人和專業合作組織領辦人等。

(2)切實加強農業基礎設施建設。從現行農村狀況來看,水利設施還不夠完善,溝、塘水系不太暢通,有的溝渠、塘淤塞,長期得不到疏通,防洪泄洪能力較差,特別是與糧食生產密切相關的道路、水利、溝渠、塘壩、電力等農村小型基礎設施還需進一步加大治理力度。因此,加強以農田水利為重點的農業基礎設施建設是強化農業基礎的緊迫任務。必須切實加大投入力度,加快建設步伐,努力提高農業綜合生產能力,盡快改變農業基礎設施長期薄弱的局面。可以將狠抓小型農田水利建設、大力發展節水灌溉、抓緊實施病險水庫除險加固、加強耕地保護和土壤改良、加快推進農業機械化、繼續加強生態建設等六個方面作為加強農業基礎設施建設的基本著力點。

(3)加快調整糧補政策。鞏固、完善、強化強農惠農政策。按照適合國情、著眼長遠、逐步增加、健全機制的原則,堅持和完善農業補貼制度,不斷強化對農業的支持保護。繼續加大對農民的直接補貼力度,增加糧食直補、良種補貼、農機具購置補貼和農資綜合直補。擴大良種補貼范圍。增加農機具購置補貼種類,提高補貼標準,將農機具購置補貼覆蓋到所有農業縣。認真總結各地開展政策性農業保險試點的經驗和做法,穩步擴大試點范圍,科學確定補貼品種。全面落實對糧食、油料、生豬和奶牛生產的各項扶持政策,加大對生產大縣的獎勵補助,逐步形成穩定規范的制度。根據保障農產品供給和調動農民積極性的需要,統籌研究重要農產品的補貼政策。強農惠農政策要向重點產區傾斜,向提高生產能力傾斜。繼續對重點地區、重點糧食品種實行最低收購價政策。

4.2 搞活糧食流通體制,其關鍵是要搞活糧食外貿經營,實現內外貿相結合

國際糧食市場價格瞬息變化,有些機會一縱即逝。只有把內外貿雙方的優勢融為一體,才能夠抓住時機,開展業務。隨著信息技術進步,中國傳統的貿易方式日益不能適應現代社會快節奏的需要。國際上糧食行業的一些跨國公司,單就其規模和實力來說,并不比中國國有企業優越,但其經營觸角卻延伸到了世界各個角落,其業務范圍之廣、經營決策之快是國內企業難以比擬的。這些跨國公司能夠立足并發展的一個重要因素是把國內外的信息、市場、資金等各種資源很好地組合起來,充分發揮這些資源的經濟效能。中國糧食對外貿易只有實現了內外貿結合,才能使貿易與實業、現貨與期貨、進口與出口有機結合和相互協凋起來,從而充分發揮出內外貿雙方多種資源潛力,發揮出巾國糧食儲備的先天優勢,搞活外貿經營,解決內外貿脫節的問題。逐步放開糧食外貿經營權。讓具有競爭實力的非國有企業逐步進入糧食外貿體系,早日實現糧食由壟斷貿易體制向自由貿易體制過渡。同時,要繼續加強和完善國家對糧食的宏觀調控。國家對糧食的進出口實行總量控制,對小麥、大米、玉米、大豆等主要品種的進出口,根據國內余缺和國際市場情況,由國家糧食主管部門提出年度進出口總量計劃,指導糧油企業的經營活動,最終形成一個多渠道、少環節、統一開放、競爭有序的糧食市場。

4.3 保持合理的糧食進口規模與進出口品種結構

中國糧食進出口應根據中國的國情,糧食的消費主要依靠自給,適當利用國際糧食資源,在合理的限度內適當進口。適當增加糧食進口是增強中國糧食安全必然的、經濟的、有效的選擇。廣泛參與國際農產品貿易。合理進口一定數量的資源短缺型食物,降低糧食安全的資源供給成本,緩解資源短缺的壓力,有利于中國糧食安全。首先,進口糧食實際上就是進口耕地、進口水資源,可以緩解國內耕地資源和水資源不足的矛盾,保護國內自然資源和生態緩解,促進糧食的可持續發展。其次,我國在農產品生產上已經失去比較優勢,過分強調自給自足,將會使中國經濟付出很高的成本,也會降低世界資源的配置效率。

為了增強中國糧食的安全. 不僅要保持合理的進出口規模,還要保持合理的糧食進出口品種結構[11]。應該根據國際分工理論和比較優勢原則,多發展勞動密集型糧食作物的生產,通過國際貿易實現優勢互補,互利雙贏。此外,大米作為國民的主食,國內需求量很大,糧食貿易市場供應量有限,因此,今后稻谷生產的目標應該是能夠保持國內供需基本平衡,限制大米的進出口規模。防止大米貿易的“大進大出”對國內水稻生產造成大的沖擊,保證中國的“口糧安全”。小麥則一直缺乏競爭力且屬于極度劣勢狀態,所以適當增加小麥的進口是十分必要的。

[1]石玉林,封志明.開展農業資源高效利用研究[J].自然資源學報,1997,12(4):293-298.

[2]張蘇平.糧食安全評估指標與方法研究綜述[J].經濟研究參考,2007(13):44-51.

[3]程亨華,肖春陽.中國糧食安全及其主要指標研究[J].財貿經濟,2002(12):70-73.

[4]國家統計局.中國統計年鑒2010[M].北京:中國統計出版社,2011.

[5]國務院發展研究中心課題組.我國糧食生產能力與供求平衡的整體性戰略框架[J].改革,2009(6):7-37.

[6]王學義,曾祥需.對我國近年來人口預測研究的述評[J].理論與改革,2007(6):157-160.

[7]胡小平,郭曉慧.2020年中國糧食需求結構分析及預測-基于營養標準的視角[J].中國農村經濟,2010(6):4-15.

[8]李波,張俊飚、李海鵬.中國中長期糧食需求分析及預測[J].中國稻米,2008(3):27-29.

[9]侯文杰.我國糧食消費狀況[J].中國糧食經濟,2004(7):29.

[10]盧布,陳印軍,吳凱.我國中長期糧食單產潛力的分析預測[J].中國農業資源與區劃,2005(2):5-9.

[11]鄭少華,吳瓊.新形勢下的中國糧食供需趨勢及對策[J].糧食科技與經濟,2010(1):18-21.