擇時艾灸治療類風濕關節炎26例臨床研究

葛冉孫志嶺紀偉

(1.南京中醫藥大學護理學院,江蘇 南京 210023;2.南京中醫藥大學附屬醫院,江蘇 南京 210029)

擇時艾灸治療類風濕關節炎26例臨床研究

葛冉1孫志嶺1紀偉2

(1.南京中醫藥大學護理學院,江蘇 南京 210023;2.南京中醫藥大學附屬醫院,江蘇 南京 210029)

目的:觀察擇時艾灸治療類風濕關節炎的臨床療效。方法:將48例患者隨機分為治療組和對照組,治療組26例于17:00~19:00時段內行艾灸治療,對照組22例于17:00~19:00時段外行艾灸治療。2組均于治療20d后進行關節腫痛數、癥狀體征積分、療效評估。結果:治療后2組關節腫痛數、癥狀體征積分均有改善,且治療組優于對照組;治療組總有效率92.31%,高于對照組的81.82%。結論:擇時艾灸能顯著改善類風濕關節炎患者臨床癥狀、體征,臨床療效確切。

類風濕關節炎 擇時艾灸 子午流注

近年來,筆者運用子午流注擇時艾灸法治療類風濕關節炎(Rheumatoid arthritis,RA)26例,并設常規艾灸組22例作對照,取得較好療效,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料2012年3月~2013年5月江蘇省中醫院風濕免疫科確診為RA的住院患者48例,隨機分為治療組與對照組。治療組26例:男10例,女16例;年齡(47.8±4.5)歲;病程(8.4±3.6)年。對照組22例:男9例,女13例;年齡(51.7±6.4)歲;病程(10.4±4.1)年。2組在性別、年齡、病程方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準按美國風濕病協會1987年修訂的RA診斷標準[1]。RA中醫辨證標準參考2006年《常見風濕病中西醫結合診療概要》[2]。

1.3 排除標準(1)晚期患者關節嚴重畸形、關節功能IV級、強直性脊柱炎、銀屑病關節炎、痛風性關節炎、系統性紅斑狼瘡;(2)合并有心血管、肺部、肝臟、腎臟、造血系統等嚴重疾病以及嚴重關節癥狀外表現,如高熱不退、多發類風濕結節、間質性肺炎、腎臟淀粉樣變、縮窄性心包炎、中樞神經系統血管炎等需要使用糖皮質激素的患者;(3)有明顯的關節紅腫熱痛、體表局部潮紅、灼熱等屬于中醫“熱證”者;(4)妊娠或哺乳期的患者;(5)精神病患者;(6)懼怕艾灸者。

2 治療方法

治療組于17∶00~19∶00時間段內行艾灸治療。主穴:腎俞,足三里;配穴:阿是穴或受累關節周圍腧穴(每次根據病情選用2個腧穴);操作:點燃艾條的一端距腧穴皮膚2~2.5cm施灸,主穴每2min輕彈灰1次,不吹火,灸至皮膚潮紅、溫熱、能耐受且不灼痛為度,配穴每2min彈灰并吹火1次,每穴每次灸20min,每日1次。共治療20d。對照組于17∶00~19∶00時段外行艾灸治療。選穴、操作、療程均同治療組。

3 療效觀察

3.1 觀察指標

3.1.1 臨床癥狀體征積分根據患者關節癥狀體征的表現,按無、輕、中、重程度的不同分別給予量化。包括關節疼痛、關節壓痛、關節腫脹、晨僵時間、活動障礙及整體功能。根據癥狀分級量化評分表給予評分[3]。

3.1.2 療效評定標準參照2002年國家食品藥品監督管理局頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》(試行)[4]療效判定標準進行評估。臨床痊愈:臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少<95%且≥70%;有效:臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少<70%且≥30%;無效:臨床癥狀、體征均無明顯改善或加重,證候積分<30%。計算公式:尼莫地平法=[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]× 100%。

3.2 統計學方法用SPSS14.0統計軟件進行處理,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用χ2檢驗,P<0.05為有統計學意義。

3.3 治療結果

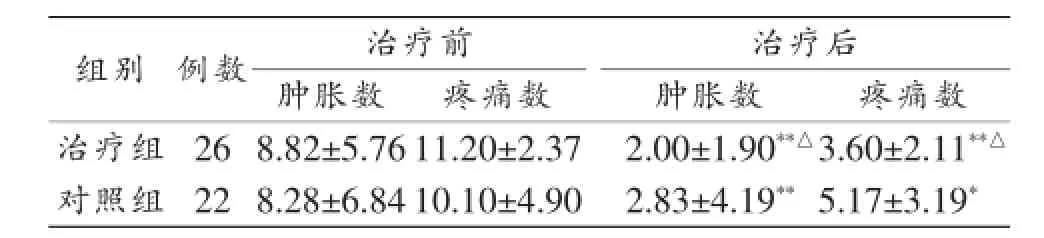

3.3.1 2組關節腫脹、疼痛數比較見表1。

表1 治療組、對照組治療前后關節腫脹、疼痛數比較(±s)

表1 治療組、對照組治療前后關節腫脹、疼痛數比較(±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別例數治療前治療后腫脹數疼痛數腫脹數疼痛數治療組268.82±5.76 3.60±2.11**△11.20±2.37 2.00±1.90**△對照組228.28±6.84 10.10±4.90 2.83±4.19**5.17±3.19*

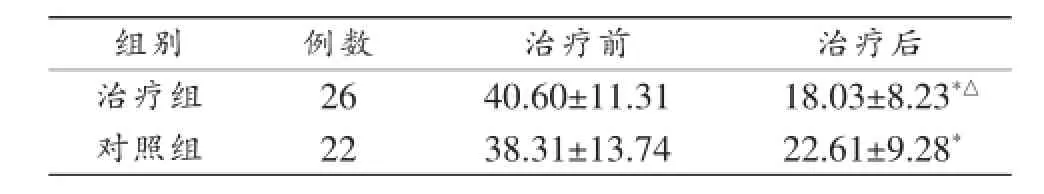

3.3.2 2組臨床癥狀、體征積分比較見表2。

表2 治療組、對照組治療前后臨床癥狀、體征積分比較(±s)分

表2 治療組、對照組治療前后臨床癥狀、體征積分比較(±s)分

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

3.3.3 2組臨床療效比較見表3。

表3 治療組、對照組臨床療效比較例

4 討論

RA是一種以慢性、多發性、對稱性關節腫痛為主要表現的常見全身性自身免疫疾病,是常見的風濕病之一,多見于30~50歲的女性,我國患病率為0.32%~0.36%[5],其病情復雜,纏綿難愈,致殘率高。迄今為止,國內外尚無治療本病的特效藥物。RA屬于中醫學風濕痹癥范疇,傳統中醫艾灸療法在緩解癥狀、解決病情等方面有一定的優勢[6]。中醫學認為,RA的發病內因是“腎虛”,以致“寒濕深侵入腎”,氣血經絡痹阻。艾灸治療選取主穴腎俞、足三里,并根據病情不同辨證配穴,能夠祛風除濕,溫陽補腎,除痹通絡,化痰解瘀。艾灸是中醫藥治病方式之一,有止痛消炎等作用,且經濟簡便,無毒副作用,對改善類風濕關節炎患者的臨床癥狀、減輕疼痛、提高生活質量、減輕經濟壓力和社會負擔有重要的意義。

子午流注學說的歷史十分悠久,兩千多年前的《黃帝內經》就已經奠定了其理論基礎,子午流注從時間治療角度認識人體生命現象,是專門闡述人體氣血按時間有規律地循行于經脈之中的理論。在“經脈氣血流注時間性”的研究方面,子午流注理論認為“氣血”按時間推移,有規律地循行于經脈之間,灌注于經穴中,腧穴是臟腑經絡之氣輸注于體表的部位,它必然反映相應部位氣血的功能狀態。RA患者的時間節律性已經被多個臨床研究證實。中醫認為RA以腎虛為本,風、寒、濕、熱之六淫邪氣,侵犯人體,內外相因,注于經絡,流于關節,閉阻經絡,使氣血運行不通,不通則痛,則發為痹證。感受風寒濕邪是其發病的重要原因,下午陽消陰長,陰邪加重而陽氣蒸騰氣化、身體修復能力與免疫能力卻隨著時間變化下降,故在此時給予扶正祛邪能夠達到事半功倍的效果。臨床上RA癥狀多表現為腎經病證,根據子午流注理論,十二經脈氣血在酉時(17∶00~19∶00)流注腎經,此時腎經氣血最旺,祛邪能力增強,而下午陰氣漸升,邪氣加重,正邪交爭激烈,因此在此時扶正祛邪效果最佳。

本研究運用子午流注理論結合艾灸療法擇時治療RA,結果表明,運用子午流注理論的艾灸療法對RA患者的臨床療效顯著,對關節腫痛、癥狀體征的改善有增效作用,值得進行更加科學的、大樣本量的、多觀察指標的研究,以進一步深入探討子午流注理論與艾灸療法的聯合療效,更好地服務于臨床。

[1]Arnett FC,Edworthy SM,Bloch DA,et al.The 1987 revised ARA criteria for rheumatoid arthritis(RA). Arthritis Rheum,1987,30:S17

[2]沈鷹.風濕病中西醫診療概要.北京:人民軍醫出版社,2006:21

[3]趙新秀,秦冰,閻殷虎.類風濕關節炎量化等級評判標準的研究.中華中醫藥學刊,2008,26(5):972

[4]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行).北京:中國醫藥科技出版社,2002:119

[5]Giles JT,Bathon JM.Serious Infections associated with anticytokine therapies in the rheumatic diseases.J Intensive Care Med,2004,19:320

[6]鐘峰,胡玲,羅磊,等.近5年灸法治療類風濕關節炎臨床研究概述.安徽中醫學院學報,2010,29(2):79

R684.305

A

1672-397X(2014)04-0066-02

葛冉(1989-),男,碩士研究生,護理學專業。

孫志嶺,szl1970@126.com

2013-10-15

編輯:華由王沁凱

江蘇省高校“青藍工程”[蘇教師(2010)27號];江蘇省高校優勢學科建設工程項目南京中醫藥大學護理學一級學科開放基金課題(YSHL0201-07)