四君子湯結合辨證用藥治療類風濕關節炎92例臨床研究

張勇 吳雅楠

(華北油田公司總醫院,河北 滄州 062552)

四君子湯結合辨證用藥治療類風濕關節炎92例臨床研究

張勇 吳雅楠

(華北油田公司總醫院,河北 滄州 062552)

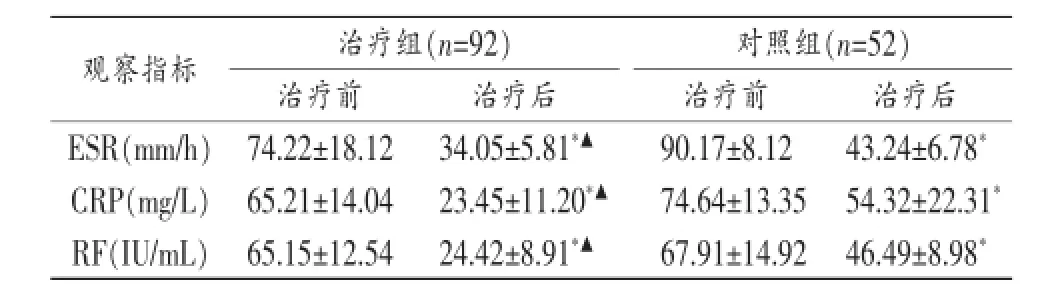

目的:觀察四君子湯對類風濕關節炎臨床療效及實驗室指標的影響。方法:將144例患者隨機分為2組。對照組52例根據清熱利濕、活血通絡的法則辨證組方治療;治療組92例在對照組組方的基礎上加入四君子湯方。2組均以2個月為1個療程,間隔1個月再服藥1個療程。5個月后從臨床癥狀(晨僵、關節疼痛情況等)、實驗室檢查指標(血沉、c反應蛋白、類風濕因子)以及安全性指標等方面評價治療效果。結果:治療組總有效率為87.0%,明顯高于對照組的61.5%;治療組較對照組能顯著改善血沉、c反應蛋白、類風濕因子等指標。結論:四君子湯結合辨證用藥治療類風濕關節炎療效確切。

類風濕關節炎 四君子湯 清熱利濕 活血通絡

2010年3 月至2013年3月期間,筆者在常規中醫清熱利濕、活血通絡組方論治的基礎上,加用四君子湯治療類風濕性關節炎(RA)患者92例,取得較好療效,現總結如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料所有病例均來自本院門診,共144例,隨機分為2組。治療組92例:男28例,女64例;年齡12~75歲,平均年齡(41.29±4.72)歲;病程0.3~9.4年,平均病程(4.85±1.58)年。對照組52例:男17例,女35例;年齡14~72歲,平均年齡(45.37± 4.25)歲;病程0.5~8.9年,平均病程(5.35±1.32)年。2組患者一般資料比較無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準依據1987年美國風濕病學會制定的RA分類標準診斷:(1)晨僵至少1h(≥6周);(2)3個或3個以上關節腫(≥6周);(3)腕、掌指關節或近端指間關節腫(≥6周);(4)對稱性關節腫(≥6周);(5)類風濕結節;(6)手X線片改變(至少有骨質疏松和關節間隙的狹窄);(7)類風濕因子陽性(效價≥1∶32)。以上7條符合4條或4條以上即可診斷[1]。

1.3 排除標準(1)合并其他風濕病如系統性紅斑狼瘡、干燥綜合征、嚴重的骨關節炎等;(2)合并心、腦、肝、腎和造血系統等嚴重疾病者;(3)癌癥患者;妊娠或哺乳期婦女、精神病患者;(4)其他不適合本治療方法者。

2 治療方法

2.1 對照組以清熱利濕、活血通絡為治療原則進行中藥組方治療。方藥組成:生薏苡仁30g,土茯苓10g,透骨草30g,伸筋草20g,桑枝20g,青風藤20g,羌活10g,獨活10g,地龍10g,當歸15,懷牛膝15g。化裁法:寒濕阻絡證加尋骨風15g、姜黃10g、防風10g;濕熱痹阻證加連翹15g、梔子15g、赤小豆10g、赤芍20g、生地20g;痰瘀互結證加川芎10g、桃仁10g、紅花10g、香附10g;腎虛寒凝證加附子6g、菟絲子10g、補骨脂15g、益智仁15g、小茴香10g;肝腎陰虛證加熟地15g、枸杞15g、山萸肉10g、鹿角膠10g;氣血兩虛證加白芍10g、川芎10g、黃芪30g;關節紅腫明顯或伴發熱者,重用赤芍30g、生地30g,加蒲公英20g;疼痛明顯者加全蝎5g;脾胃虛弱者加雞內金30g、元胡10g、蓮子15g。每日1劑,加水適量,煎煮2次,每次君火煮開后,改文火煎煮25~30min,2次共取汁約400mL,分早晚2次餐后溫服。

2.2 治療組在對照組方藥治療基礎上,加用四君子湯。方藥組成:黨參15g,茯苓30g,白術20g,甘草6g。若證屬寒濕阻絡、氣血兩虛型者,改黨參為人參10g。化裁法及煎服法均與對照組相同。

2組患者均以2個月為1個療程,間隔1個月再服用1個療程,2個療程后進行療效觀察。

3 療效觀察

3.1 觀察指標(1)臨床癥狀、體征:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]對2組患者進行觀察晨僵時間、20m步行時間、雙手握力、關節疼痛數目、關節腫脹數目、關節活動受限數目等指標的改善情況。(2)實驗室指標:2組患者均于治療2個月后及5個月后檢測紅細胞沉降率(ESR)、C反應蛋白(CRP)及類風濕因子(RF)。(3)不良反應:包括:①治療過程中出現的與服藥有關的癥狀、體征;②血、尿常規及心、肝、腎功能的異常。并對上述不良反應作出分析和判斷,統計不良反應發生率并記錄處理經過和結果。

3.2 療效評定標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]制定。顯效:主要癥狀、體征整體改善率≥75%,ESR及CRP正常或接近正常、明顯改善;進步:主要癥狀、體征整體改善率≥50%且<75%,ESR及CRP有所改善;有效:主要癥狀、體征整體改善率≥30%且<50%,ESR及CRP有所改善或沒有改善;無效:主要癥狀、體征整體改善率<30%,ESR及CRP沒有改善。

3.3 統計學方法采用SPSS12.0軟件對研究數據進行處理,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為有顯著性差異。

3.4 治療結果

3.4.1 臨床療效比較治療組92例中,顯效28例,進步22例,有效30例,無效12例,總有效率87.0%。對照組52例中,顯效9例,進步10例,有效13例,無效20例,總有效率61.5%。2組總有效率比較具有顯著性差異(P<0.05),表明治療組療效優于對照組。

3.4.2 實驗室指標比較見表1。

表1 治療組與對照組患者治療前后實驗室指標比較

3.4.3 不良反應情況在治療過程中及治療后,檢測2組患者的血、尿常規及肝腎功能,均未發現異常改變,表明本方對造血系統及肝腎功能無明顯影響。在臨床癥狀方面,治療組3例出現輕微惡心癥狀,對照組有2例出現,于方中減去羌活,加入清半夏10g、竹茹10g,服用2~5劑后癥狀消失。

4 討論

RA是一種以慢性多關節炎癥為主要表現的全身性自身免疫性疾病。RA的發病原因與感染、過敏、內分泌失調、家族遺傳、免疫反應等因素有關。感染之后在機體內作為持續存在的抗原引起連鎖的免疫反應,主要侵犯關節和腱鞘滑膜,導致慢性多關節炎癥,對關節的破壞和全身的損壞很大,目前尚沒有有效的根治方法。當前西醫多以非甾體類抗炎藥、糖皮質激素為主,需長期服藥,且有廣泛而復雜的副作用。

中醫學認為RA乃外邪侵襲經絡,氣血閉阻不能暢行所致,此外邪為風寒濕熱之邪,其中尤以濕邪為主,或挾風寒,或攜濕毒,留滯于筋骨關節,引起關節等處出現酸、痛、麻、重及屈伸不利等癥狀。中藥治療RA具有悠久的歷史、方便的操作和獨特的療效,既能夠抗炎鎮痛,又具備免疫抑制和免疫調節的作用。臨床上RA多濕熱邪毒為患,多屬實熱證。筆者在多年臨床工作的基礎上,結合其發病特點,認為氣虛脾弱是其重要的內因,氣虛易致血行不暢、經絡不通,脾虛則化濕不利,流注黏滯關節,痹阻經絡所致。此外,RA大多隱匿起病,先有疲勞、倦怠感,體重減輕,食欲不振,低熱,手足麻木等癥狀也佐證了氣虛脾弱之內因。因而總結篩選出治療RA的中藥配方組合,除了常用的祛風散寒、清熱利濕、活血通絡等法則外,益氣健脾的作用不可忽視。本方中黨參、白術、茯苓、甘草益氣健脾,乃補氣健脾之經典方,再加薏苡仁之健脾,從而脾氣旺盛,氣血暢順,經絡不痹;薏苡仁、土茯苓清熱除濕,桑枝、獨活、追地風、透骨草祛風散寒,通絡止痛。全方有機配伍,共奏補氣健脾、除濕通絡之功。

此外,筆者認為,在治療類風濕性關節炎過程中,防止關節破壞,保護關節功能,提高患者的生活質量尤為重要。一方面要把握治療時機,早期積極、合理的治療可有效減少致殘程度;另一方面需要進行長期、持續的治療,即使患者處于無癥狀期,每隔5個月左右也要建議患者服用1個療程的藥物。

[1]Arnett FC,Edworthy S,Bloch DA,et al.ARA diagnostic criteria for rheumatoid arthritis.J Arthritis Rheum,1987,30(1):17

[2]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行).北京:中國醫藥科技出版社,2002:117

編輯:王沁凱 岐軒

R684.305

A

1672-397X(2014)07-0027-02

張勇(1964-),男,本科學歷,副主任醫師,長期從事中醫內科臨床工作。zyy_zhangy@petrochina.com.cn

2014-02-07