電線積冰特征及其對調整能見度儀方向的啟示

易建平,劉美玉,李雪蓮,葉成志,蔣云飛

1.湖南省衡陽市南岳區氣象局,湖南衡陽 421900

2.湖南省衡陽市祁東縣氣象局,湖南衡陽 421600

3.湖南省氣象臺,湖南長沙 410118

4.江蘇無線電科學研究所,江蘇無錫 214073

0 引言

散射能見度儀由發射器、接收器、處理器等組成,南岳從2013年12月13日開始安裝好前向散射能見度儀,其發射器、接收器基本成南-北向,15日開始即出現了雨凇積冰天氣,隨后發射器、接收器鏡筒被積冰覆蓋,尤其接收器鏡筒前端積冰偏多,采集能見度出現了許多65535異常數據,筆者分析,是由于接收器鏡筒迎北風,雨凇在鏡筒前端積聚增多,擋住了光線,影響散射系數的測量,從而影響氣象光學視程的計算。為了減少數據缺測,筆者把發射器、接收器鏡筒積冰與電纜積冰特征作類比,從對能見度儀采樣鏡頭造成遮擋或干擾的各種因素進行分析,得出鏡筒要避開凍雨霧滴迎風面即北面,不要朝向日出、日落方位,不要朝向盛行風方向,做到這三點,就能減少能見度缺測數據。

1 電線積冰概況及一般特征、規律

1.1 電線積冰概念

電線積冰是指雨凇、霧凇凝附在導線上或濕雪凍結在導線上的現象[1]。積冰直徑是指垂直于導線的切面上冰層積結的最大數值線,導線直徑包括在內;積冰厚度是指在導線切面上垂直于積冰直徑方向上冰層積結的最大數值線,厚度一般小于直徑,最多與直徑相等。

1.2 電線積冰與風力、凍雨強度等的關系

雨凇在水平面、垂直面上均可形成,但水平面和迎風面上增長快,霧凇在物體的突出部分和迎風面上[1]。凍雨雨凇為主的積冰危害性大;冰凍天氣因吹偏北風,對于雨滴而言,雨滴受北風和重力、阻力等合力作用,以一定角度降落聚集在導線上部迎風面的部位,但由于雨滴凍結的滯后性,雨滴受到重力作用流到稍下的部位才會凍住,故偏北風較大時雨凇主要是在東西向導線頂靠北集結增長最嚴重,而南側積冰相對少些;但是凍雨雨量大或風力小形成雨凇時,積冰還會在近乎垂直方向向下集結,形成緊握的“拳”形,導線下面呈梳子狀,這時最大積冰直徑沿垂直方向。

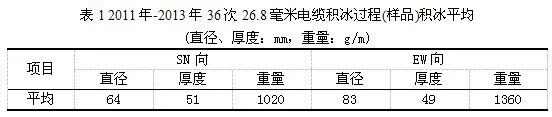

由于偏北風風向與南北向導線交角比與東西向導線交角要小,故積冰增長階段,南北向導線積冰直徑增長率一般小于東西向導線的積冰直徑增長率,南北向積冰直徑、重量明顯<東西向積冰直徑、重量,平均來講,東西向厚度<南北向厚度(見表1、表2)。但有時會出現南北向積冰重量>東西向重量,因為未達到極值前或第一次達到極值時,東西向積冰面積大,厚度小,故見陽光后東西向積冰受陽光照射面積大,接收的光能多,造成東西向導線積冰融化或崩塌嚴重些,而南北向積冰融化、崩塌要輕些,過后積冰發展,則南北向積冰重量可能超過東西向積冰重量。

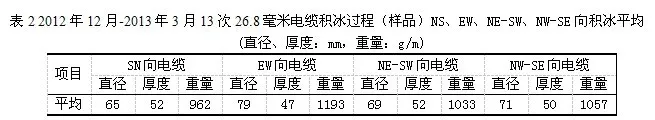

1.3 非SN、EW向電線積冰特征、規律

根據雨凇易于在迎風面增長的特征、規律,對于26.8毫米NE-SW向、NW-SE向導線積冰直徑、重量是哪一向增加快,取決于積冰過程中是盛行偏NW風還是偏NE風,如果是偏NW風,則NE-SW向積冰增長快,如果是偏NE風,則NW-SE向積冰增長快。但26.8毫米NE-SW向、NW-SE向電纜積冰直徑、厚度、重量一般在26.8毫米SN向與EW向電纜之積冰直徑、厚度、重量之間(見表2)。

1.4 非SN、EW向電線兩端積冰特征、規律

觀測積冰的導線為長1米、直徑26.8毫米,根據雨凇、霧凇在迎風面增長快,側向次之,后面(背風面)積冰減弱的特征、規律,對于南北向導線,靠北迎風一端切面積冰厚度(垂直于電纜切面的冰層厚度)增加較快,而靠南背風一端積冰增厚較慢,對于東西向導線,左右兩端積冰厚度比南北向的北端積冰厚度均要小。即導線與偏北風夾角越小,則導線兩端積冰厚度相差越明顯,其中靠北一端積冰較厚;導線與偏北風夾角逐漸增加(最大90°),則靠北一端積冰厚度逐漸減小,導線兩端積冰厚度相差減小。

1.5 不同高度相同線徑導線積冰特征

對同一線徑,2.2米高導線積冰比1.6米高導線積冰要嚴重些,2.2米高導線東西向迎北風,故最大直徑、重量一般是在2.2米高東西向導線測得。

1.6 不同部位積冰消融與光照的關系

受到陽光照射的部位,其積冰消融速度要快于未受到陽光照射的部位。

2 探尋能見度接收器、發射器安裝的最佳方向

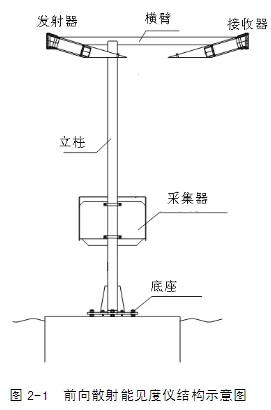

2.1 前向散射能見度儀簡介及積冰時實際工作效果

前向散射能見度儀是測量散射系數從而估算出氣象光學視程的儀器,由發射器、接收器和采集器等組成(見圖2-1)。發射器鏡筒與發射器-接收器支撐點連線在水平面相交銳角約13°,接收器鏡筒與發射器-接收器支撐點連線在水平面相交銳角約20°,因此,發射器與接收器光軸在水平面相交鈍角約147°。能見度傳感器安裝高度為2.8米[2],以保證采樣數據具有代表性;只有將測量誤差控制在允許范圍內,測量的準確性才具有可比性[3]。前向散射能見度儀應盡量減少發射器、接收器鏡筒前端雨凇積冰。但是,能見度傳感器發射鏡頭與接收鏡頭初次安裝成南北向,接收鏡頭朝北,仿照上述電線積冰特征“1.4”,接收器鏡筒迎北風,容易形成最強的積冰,鏡頭被覆蓋,則能見度數據65535增多。為了盡量減少缺測數據,可在發射器、接收器安裝方向上作一些調整。

2.2 年中需兩次變更接收器、發射器鏡筒朝向的調整方法

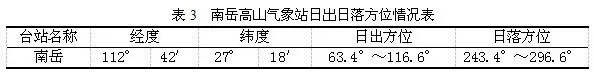

我們假設把接收器-發射器支撐點連線安成86.5°-266.5°走向,則發射器鏡筒朝向106.5°(即東偏南16.5°),接收器鏡筒朝向253.5°(即西偏南16.5°),與南北向對稱,根據“1.2”條、“1.3”條關于電纜積冰特征、規律和“1.4”條關于電纜兩端積冰特征、規律,雖然兩個鏡筒北側迎風面積冰稍多些,但接收器鏡筒前端(朝偏南一側)積冰厚度減小,同時接收器與發射器鏡筒前端積冰厚度差值減小。通過OSSMO 2004地面氣象測報業務軟件-工具,經查算,11月19日-1月25日日出、日落太陽光不能照射鏡頭,此時段正是嚴重積冰期,因此,此時段接收器-發射器支撐點連線安成86.5°-266.5°走向是最佳的。但是,按照儀器的安裝要求,發射器鏡筒和接收器鏡筒不能朝著強光源(如太陽光)[1],考慮太陽光對鏡頭有10°的直射區域[4],通過地面氣象測報業務軟件-工具,經查10月21日~11月18日、1月26日~2月23日101.5°~111.5°日出方位太陽直射發射器鏡頭,248.5°~258.5°日落方位直射接收器鏡頭(見表3),因此,1月25日左右可按“2.3”條方法調整接收器、發射器鏡筒方向,11月19日左右再把接收器、發射器調整成現在的方向。

2.3 全年固定發射器、接收器鏡筒朝向的調整方法

2.3.1 全年發射器、接收器鏡筒朝向應避開日出、日落方位

根據發射器朝偏南的要求,發射器鏡筒方向應在116.7°~243.3°選擇,則接收器鏡筒方向應在296.7°~63.3°選擇。

2.3.2 鏡筒盡量不要朝向盛行風方向

發射器和接收器鏡筒朝向盛行風方向時,一個是帶污染物的霧水滴會隨風吹向鏡頭,水滴蒙上鏡頭后,影響和削弱發射、接收光的強度,二是留下的污漬難以清除。根據南岳歷年最多風向頻率、最大平均風速為SSW~SW、次多風向頻率為N~NNE的特點(見表4),應避開鏡筒朝向SSW~SW(即191°~236°)及N~NNE(即349°~34°)。

2.3.3 類比電線積冰特征,綜合其它因素,全年固定發射器、接收器鏡筒方向的調整方法

南岳高山初次安裝時,接收器-發射器支撐點連線成S-N向,因此,其發射器鏡筒指向193°(SSW),接收器鏡筒指向340°(NNW),2013年12月15日開始即出現了雨凇積冰天氣,隨后兩鏡頭被雨凇覆蓋,其中接收器鏡筒前端積冰厚度偏大,能見度出現了許多65535異常數據。再者,發射器鏡筒朝向了盛行風方向SSW~SW(即191°~236°),需要避開。因此,發射器鏡筒朝向應在116.7°~190°及237°~243.3°選擇,如果在237°~243.3°選擇,則接收器鏡筒朝向處于24~30.3°,此正好處在次多風向349°~34°,最好避開。因此,發射器鏡筒朝向只能在116.7°~190°選擇,對應接收器鏡筒朝向應在296.7°~337°選擇,還考慮太陽光對鏡頭有10°的直射區域,也為了盡量減少接收器鏡筒前端的積冰量,經過綜合選擇,把接收器-發射器支撐點連線成142°-322°走向,即接收器鏡筒朝向大約302°,相應發射器鏡筒朝向155°。根據“1.4”條關于電纜兩端積冰特征、規律,結合南岳積冰時風向以349°~34°為多的特點,接收器鏡筒指向大約302°,其鏡筒前端積冰厚度比指向340°時的積冰厚度要小些,同時接收器鏡筒前端與發射器鏡筒前端積冰厚度差值縮小,而且根據“1.6”條“不同部位積冰消融與光照的關系”,日落之前一段時間太陽處于接收器鏡筒截面前向,接收器鏡筒前端積冰消融加快。因此,南岳站把接收器-發射器支撐點連線安成142°-322°走向是合適的。

3 結論

3.1 調整鏡筒方向后的采樣效果

考慮能見度缺測數據多,故于2014年2月21日按照“2.3”條方法調整了發射器、接收器鏡筒的方向,經過之后幾次冰凍過程,在同等冰凍天氣情況下,接收器鏡筒前端積冰量減少,出現65535異常數據減少。

3.2 鏡筒朝向的調整原則

第一是避開強太陽光,第二是盡量減輕鏡筒前端積冰,第三是避免朝向盛行風方向。當前面三條發生沖突時,首先考慮前兩條。當然,積冰不嚴重,雖濕度大但盛行風風速不大的地方,發射器、接收器方向僅按正常安裝即可。

3.3 減少能見度缺測數據的最好辦法

嚴重冰凍時,要大幅度減少65535類缺測數據,需要給發射器、接收器開啟加熱融冰功能,以便及時融化發射器和接收器鏡筒內的積冰。

[1]宗曼曄,王曉輝,楊志彪,等.地面氣象觀測規范[M].北京:氣象出版社,2003:20-92.

[2]張雪芬,雷勇,劉達新,等.前向散射能見度儀觀測規范[M].北京:氣象出版社,2011:1-10.

[3]張玉存,等.氣象儀器試驗鑒定技術[M].北京:國防工業出版社,2004:168-180.

[4]朱樂坤,李林.2013.前向散射能見度儀校準技術[J].氣象科技,2013,41(6):1003-1007.