廢水處理廠的“黑匣子”研究

廢水處理廠的“黑匣子”研究

黑匣子是飛機飛行狀況的“記錄者”,它為空難原因的分析提供了重要信息。如果廢水處理廠也有這樣一種“黑匣子”,廢水處理廠的操作人員就可以根據“黑匣子”記錄的運行狀況采取相應的安全措施,以避免同樣事故的發生。該文對廢水處理廠的"黑匣子"作了研究和探討。

造紙工業廢水的生物處理技術已經發展成熟,并且工廠操作者對其操作系統也有一定的了解。但在許多情況下,他們對一些“微小角色(tiny profagonists)”的重要性和作用還不夠了解,而了解并掌握這些微小角色的知識可以幫助他們快速又直接地找到引起廢水處理運行異常的原因。

2010年,德國紙漿和造紙協會(VDP)調查廢水處理中所存在的問題時發現:COD、BOD5達標與運行溫度的控制很難;固含量損失引起的干擾往往是由污泥變性引起的,而污泥變性在好氧和厭氧處理階段都會發生,尤其在廢水處理的好氧階段。因為好氧階段會發生污泥膨脹與氣浮、較大的絮體分解產生細小污泥/微絮體和泡沫等現象,這是引起厭氧污泥變性與固含量損失的主要原因。造紙中使用的添加劑影響生物處理階段中生物質的滅菌性、穩定性和物理效應。通常用BOD5/COD評價生物降解性,為生物廢水處理廠中添加劑的降解性提供信息。在某些情況下,紙漿和紙張生產中使用一些低生物降解性(BOD5/COD<0.2)的添加劑,如濕強劑、熒光增白劑、染料和助留劑等。這些添加劑在生化處理階段中幾乎是不活潑的,從而有利于處理最后出水段難降解的COD。

近年來,生物廢水處理階段(好氧和厭氧處理)出現了大量污泥變性,添加劑如助留劑和絮凝劑的物理性質是一個重要的影響因素,因為它對生物污泥有吸附傾向。

通常不具有即時而強力殺菌效果的添加劑一般不會影響生物廢水處理,除非有其他進一步因素作用時才會有影響。經驗顯示,由污泥變性引起的運行故障通常是由工藝參數、廢水性質和操作條件共同作用的結果。

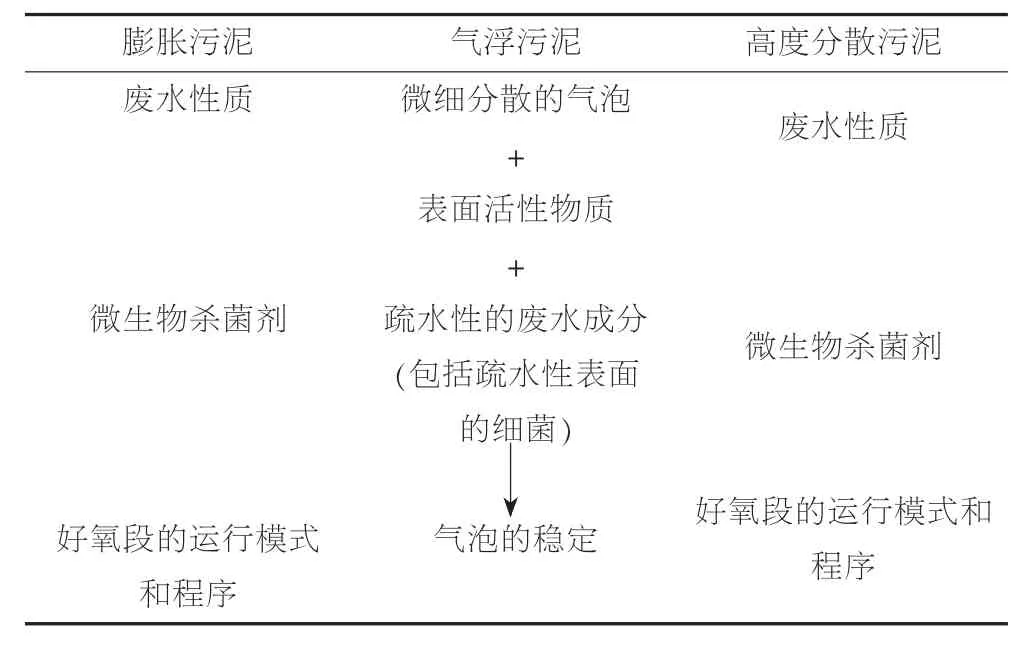

在好氧廢水處理廠中由污泥變性引起的運行故障主要是產生一些眾所周知的污泥膨脹、氣浮或細小污泥等現象。表1顯示了好氧污泥變性的形式與它們的起因。

表1 好氧污泥變性的形式與它們的起因

表1顯示,生物殺菌劑或表面活性添加劑可引起或促進污泥變性。只有下列條件都滿足時才會引起污泥氣浮,然而僅一個因素就會產生污泥膨脹和細小污泥現象。

到目前為止,廢水厭氧處理中幾乎沒有使用“污泥變性”這個術語,但在這里它似乎可以被使用,因為目前出現污泥氣浮、顆粒分解和細小污泥現象與好氧處理階段發生的情況非常相似。

在最近幾年,沉積形成厭氧污泥顆粒已越來越頻繁地發生。其原因是多方面的,從生物煤泥生產(EPS)到添加劑的吸附或凝集污泥絮體的黏附。在造紙廢水厭氧處理廠中,大多數顆粒相互包裹形成沉積物(呈薄膜狀、塊狀和云斑狀,質地柔軟黏稠),見圖1。

沉積物的性質決定降解性能。因為排氣口受損或氣體“黏附”顆粒表面會影響底物或引起顆粒氣浮,最終影響生物降解性。因此,添加劑誘導的沉積物對厭氧污泥生物群落有生物穩定性、殺菌性以及物性的影響。

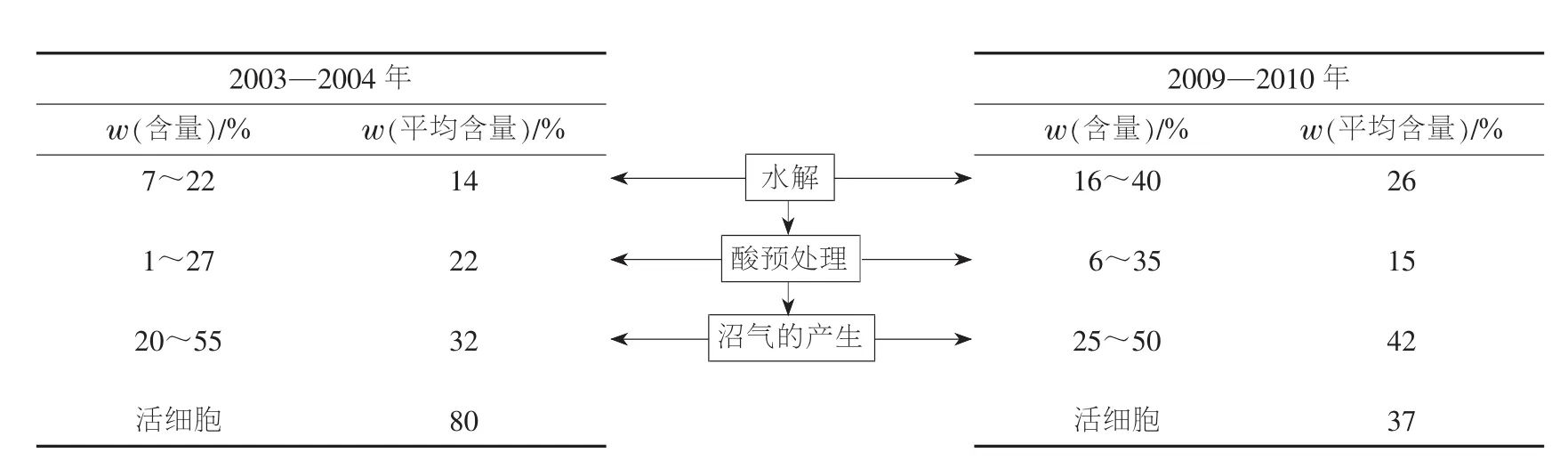

厭氧污泥生物群落由發酵菌(水解和酸性細菌)和產甲烷古細菌組成。對2003—2004年和2009—2010年的厭氧污泥生物群落研究發現,各種細菌含量發生了變化,見圖2。

圖2 在最近6~8年時間內厭氧污泥群落的變化

厭氧污泥中產甲烷古細菌增加,正如水解細菌——多數細菌屬于綠屈撓菌和噬纖維菌-屈撓桿菌群。水解菌的增加主要歸因于綠屈撓菌,因為屬于噬纖維菌-屈撓桿菌群的細菌含量變得更少。2003—2004年的研究沒有考慮綠屈撓菌,因為在厭氧污泥回收時沒有發現綠屈桿菌。由于絲狀菌的含量高,所以綠屈撓菌促進污泥氣浮形成。在此背景下,減少酸性菌的含量也同樣引人注目,其酸性菌包括放線菌、厚壁菌和δ-變形菌。眾所周知酸性高的水不利于顆粒形成。在造紙工業中通常單獨使用水解和酸預處理以及降低酸性細菌含量可以認為是導致造紙廢水酸化程度高的主因,這直接影響顆粒與細小污泥的形成。

2009—2010年的平均總細胞含量比2003—2004年高出6倍以上,而平均活細胞的含量降到37%(以前是80%)。這表明2009—2010年生物量的增長超出了反應器中死細胞的去除量。因此,活性細胞暴露于更高的污泥負荷中。隨時間的推移,這種緩慢而無法確認的污泥負荷增加會導致不穩定的降解過程。所述情況表明,降解過程產生的大部分能量被生物量生產所消耗,從而沼氣量降低。

相關影響/相互作用導致形成某種形式的厭氧污泥變性,如污泥氣浮、污泥分解和細小污泥形成,其中包括過多的添加劑用量,尤其是聚合物,它是引起污泥氣浮的一個常見原因。添加劑,特別是具有吸附性的和表面活性的物質,必須準確加入所需用量,以防止出現污泥變性和污泥氣浮。

在造紙工業中使用的許多添加劑是帶負電荷或正電荷的。厭氧污泥一般帶負電荷,它會吸附帶正電荷的聚合物,從而在整個表面逐漸形成一個沉積層。黏附氣泡或排氣口受損是否會導致顆粒/污泥氣浮,主要取決于沉積物的性質、厚度、黏度和透氣性。因此,從這個角度看,必須準確計量添加劑的用量。此外,由于大多數帶陽離子電荷的添加劑對纖維具有親和性,因此導致在厭氧處理階段的入口處游離生物質組分發生凝聚,還會增加固體負荷(在循環水處理過程中去除數量不定的固體),并促進細小組分的形成。

酸預處理過程:造紙廠廢水應該有一定的酸化程度,其范圍是25%~40%。更高的酸化程度不利于顆粒的形成或保留。最近的研究顯示在厭氧顆粒種群中酸化細菌的含量明顯降低,這可能是由于顆粒穩定性發生改變。用于造紙工業的許多厭氧反應器(如單獨的水解/酸預處理階段和甲烷反應器)中的操作模式,可能有助于觀察厭氧污泥群落的變化情況。

鈣離子濃度:如鈣離子質量濃度大于800 mg/L時會導致沉淀物溶解/降解,這是因為碳酸鈣發生沉淀和反應器中生物質流失。為了實現或確保顆粒結構,最好確保鈣離子質量濃度<200~300 mg/L。

液壓:對工廠系統的最近操作數據進行分析并與以往的研究進行對比得出結果:盡管COD降解率的增加但沼氣產量有下降趨勢。反應器中液壓條件的改變可能使不穩定顆粒的張力增加,從而促進污泥變性。

1 添加劑對好氧和厭氧降解的影響

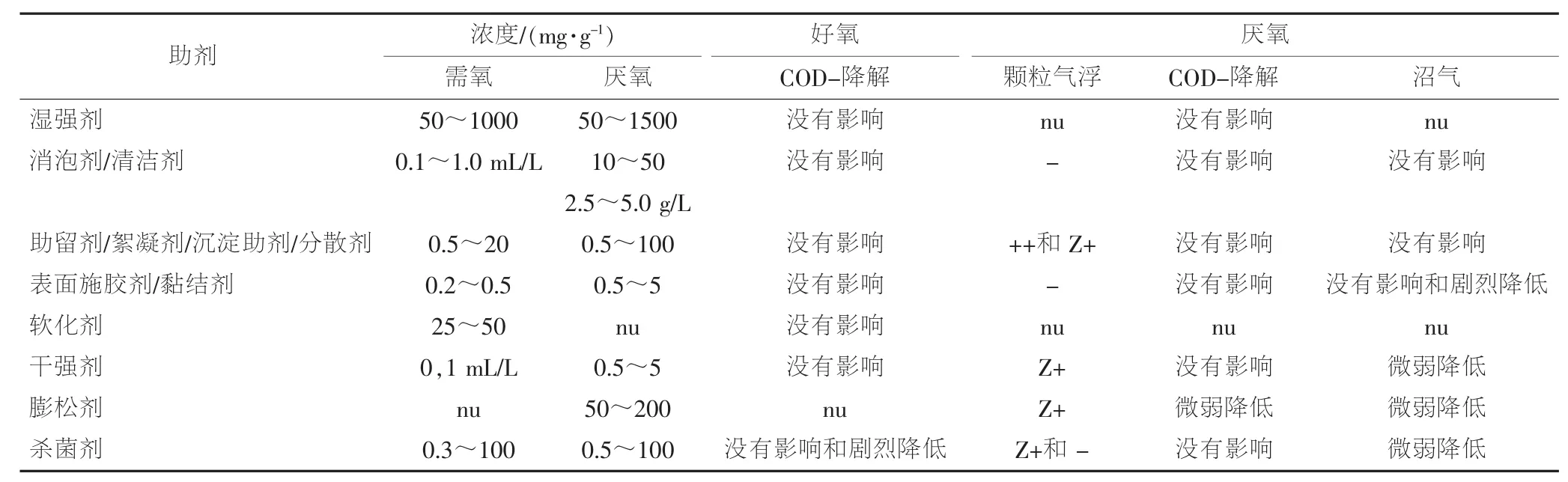

采用Zahn-Wellens試驗DIN EN ISO 9888和PTS方法“關于厭氧污泥的研究”PTS-WA 003/97進行批次試驗和半連續試驗,研究添加劑對好氧和厭氧處理過程的影響。研究結果見表2。

表2 不同助劑對好氧與厭氧降解的影響

一般來說,如果添加劑按照設計使用并添加適量時,往往對好氧處理過程沒有不良的影響,但發現主要影響好氧降解的是殺菌劑用量。與好氧處理過程不同的是,厭氧處理工藝中添加劑濃度對其有非常小的影響。然而各種添加劑促進或偶然發生顆粒氣浮。觀察到強烈的顆粒氣浮與聚丙烯酰胺有關,但由污泥損失引起的運行故障也可能是由添加劑引起的,并且生產規模系統中添加劑只是輕微提高氣浮效果。這往往伴有沼氣的損失,因為沼氣會黏附到氣浮顆粒上。只有在高添加劑用量時,才可以檢測出一個重要的但可逆的COD降解。

2 故障原因的分析流程與分析手段

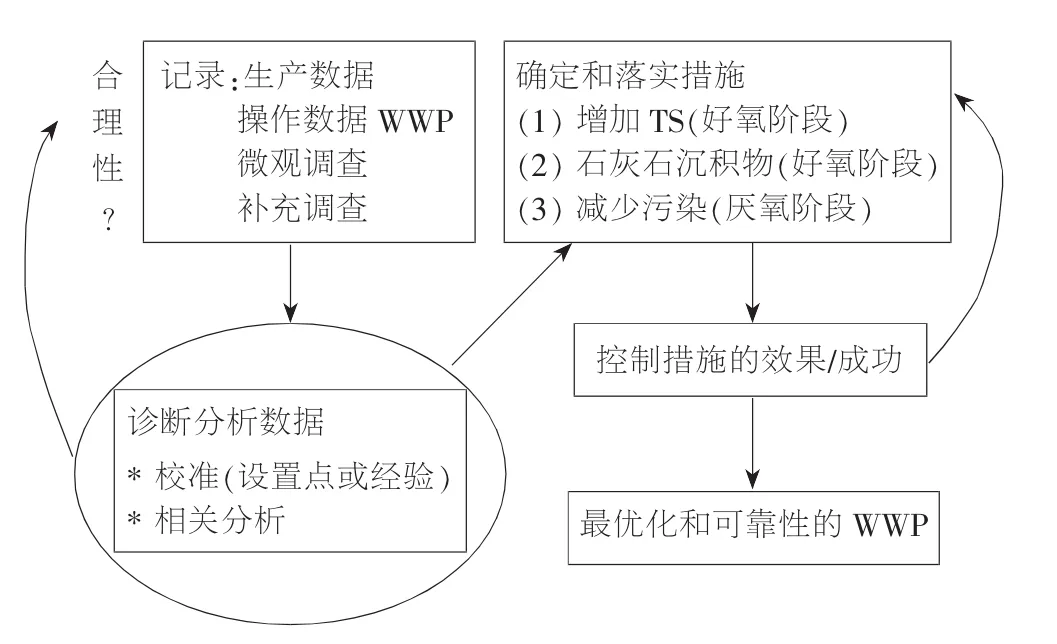

廢水處理廠中引起干擾的原因往往是未知的,這是因為:生物質基體的復雜結構分析困難,并且發生的運行故障具有時間滯后的特點且無規律,因此很難找到運行故障的原因。如果工廠操作者能調查到系統中所有的引起故障的相關因素,那么他們就很容易找出干擾的原因。圖3是以示意圖的形式顯示廢水處理廠中的干擾原因分析流程。

圖3 廢水處理廠干擾原因分析流程示意圖

廢水處理廠除去常用的試驗方法外還有下述試驗方法可以幫助分析并找到引起運行故障原因。這些試驗方法及試驗目的見表3。

表3 試驗方法及試驗目的

目前,已有許多有關采用光學顯微鏡對好氧污泥的絮狀結構和好氧生物群落的微生物條件進行的研究,但對厭氧污泥的研究還僅限于生物體的識別;同時,也有采用先進的基因探針技術檢測出形態上相似細菌的研究。但是,后者需要微生物方面的專業知識;并且其應用復雜而費時,不過,該技術可以為提高微生物成分的鑒定水平提供一種分析手段。

3 結論

即使造紙工業的生物廢水處理技術已發展成熟并且工廠操作者也了解運行狀況,但干擾的出現仍然是一個普遍的現象。如果工廠操作者知道更多關于處理過程中微小角色的重要性和作用,他們就可以迅速找到干擾原因并第一時間避免它們發生。

在廢水處理較長時間內,微生物、化學和生物現象幾乎每天都發生變化,改善和掌握更強大的分析技術如基因探針技術、微觀研究、降解和活性試驗等有助于故障的分析和及時排除。

(張金平編譯)