任政:筆墨情深為人民

文/陳賢德

今年8月30日是著名書法家、書法教育家任政謝世15周年忌日,上海市書法家協會老年委等組織,隆重舉辦了“任政書法展”,發行了主題首日封,并召開了藝術研討會,共同緬懷這位人民書法家的高尚品德、杰出成就和為上海書法繁榮作出的重要貢獻。

我最早認識任政先生,可以追溯到50年前的1963年。我那時在澄衷中學讀初中,一次我受學生會委派,參加了市青年宮舉行的書法報告會,報告會由成立不久的上海中國書法篆刻研究會主辦。上海中國書法篆刻研究會是著名書法家、學者沈尹默先生向時任市長的陳毅同志提議、后經周恩來總理和毛澤東主席批準成立的,是新中國第一個書法藝術團體。書刻會成立之后,把推廣書法藝術和培養青少年書法隊伍作為一項最重要的工作來抓,首先在上海市青年宮舉辦學習班,這次報告會就是一次學習班的匯報。會前我們參觀了學員作業展,作業上都有老師用紅筆作的批示,我記住了任政老師的大名。當年,任政、胡問遂、拱德鄰、翁闿運、趙冷月等先生都是書刻會聘請的老師。我之所以講這個學習班,是因為它是培育上海書法正規軍的“黃埔軍校”。現在上海上了一點年紀的書法中堅和領軍人物大多出自當時的這個班。可以說,在當時學習書法大軍中,很少沒有受到過任政先生各種形式教誨和輔導的。

記得報告會主席臺上還坐著沈尹默先生。報告會首先由書刻會駐會干部、書法家胡問遂先生作了演講,他主要談他是怎樣走上書法之路的。爾后由一位學員作發言。大會發言后,又分為幾個大桌,由學員當場書寫,老師當場點評。我分到的那一桌的指導老師就是任政先生。這位身材微胖、戴著一副眼鏡、和藹可親、操著一口上海和黃巖混合口音的書法家,當年只有四十多歲。

任政,原名任永政,生于1916年,卒于1999年8月30日,終年83歲,浙江黃巖路橋人。幼年活潑聰慧,晚清舉人、老叔祖任心尹是他學習文化和書法的啟蒙老師。老叔祖教他背誦《論語》、《古文觀止》、唐詩宋詞等經典詩文,從小為他打下了扎實的文史基礎。老叔祖精詩文,還是浙東頗負盛名的書法家。任政童稚之年,就對書法朦朧有興趣。出生不久“抓周”時,一桌吃的玩的都不要,只抓住一枝筆不放。七歲不到,叔祖開始為他開蒙書法。任政回憶說,“叔祖開始教我的方法,確實有些奇怪:他給我大筆大紙,盡我亂寫,愈大愈好,不管筆畫對不對,結構像不像。但有一條必須做到:懸腕懸肘。叔祖稱之為‘放膽’課。”每天習字標準是200個大字。“星星閃爍,蚊子成群的夏夜,我把一雙小腳伸進空酒甕里;寒風凜冽的冬天,為防墨凍住,我將硯臺架空,下點小油燈,盡管小手凍腫,還是不停地練……”任政晚年曾深情地回憶起幼年學書的經歷,尤歷歷在目。至12歲,他在鄉間已經小有名氣,能獨立為村坊鄉里寫婚喪喜事的對聯和條幅。

1938年秋,任政告別了“天臺雁蕩之間”的家鄉,來到大上海謀生,時年22歲。期間,他同十四五歲的童工一樣當染織廠練習生,嘗遍生活之累,人生之苦。但他抱著“即使在石縫中,也要拼盡全力鉆出苗來”的決心和勇氣,黎明即起,夜黑方歸,拼盡全力補習了英文、詩文和有關課程,終于憑本事考進了被稱為銀飯碗的上海市郵政局。不久,由于書法上的特長,特別是當時行文必須的小楷字特別秀麗,被上峰看中而調到郵政管理部門工作,坐到了寫字間。此后,生活相對安定些了,業余之暇,爭分奪秒,一頭扎入了他鐘情的紙墨筆硯中。任政把書法稱之為“我日夜追求的戀人”,為之傾心,傾情,傾囊。工余他沉浸在福州路等舊肆書攤,尋尋覓覓購置歷代名家法帖和書學理論著作,常常不惜傾囊。往往幾天之內就把工資換成這些故紙堆。他曾說,有時上午拿到工資,下班之后見到一本好帖,全部工資還買不下,干脆把衣服賣了去湊足錢買來。為此經常受到妻子埋怨,而他卻為自己又找到一位好“老師”而竊喜不已。

任政先生的精湛書法,得益于他對傳統經典法帖的潛心研究、學習。他由筆莊老板楊振華引薦,結識了沈尹默,時時趨前求教。他還結交了不少知名的書畫家前輩和同好。其中對他影響比較深的有著名碑帖家唐希陶。在唐府,他翻讀了幾千本帖,大大開闊了視野。他曾說:“讀那些帖時,我就像一個孩子那樣,面對閃耀著奇異色彩的海邊貝殼,驚異、喜悅充溢胸間,愛不釋手。尤其是在他悉心指點下,我獲得了鑒別碑帖真偽優劣的寶貴知識。”對唐希陶的藏帖,除了認真揣摩外,任政還作了大量臨摹。那時,經常響起陣陣空襲警報,可他為了搶時間,好幾次置之不顧,依然泰然沉浸其中。唐希陶將部分藏帖寄存在任政家中,于是更便于他研習臨摹。任政對碑帖的寶愛,甚于生命。記得在他家客廳里有一大立柜,這種大柜一般人家都用來收納衣被的,而這個長年上鎖的大柜里,層層疊疊碼著的都是各種版本的碑帖。正是由于對傳統碑帖的研究,他才能在卷帙浩瀚的碑帖叢林中,去粗取精,去偽存真,尋找出一條正確的學書之路。

他深諳作為中國傳統文化精髓的書法藝術,臨帖是唯一正確的學習之路,以至終身臨帖不止。記得有一次他做書法講座后,有一位青年拿著一本帖,請教怎樣臨習。先生沒有直接回答他,而是叫他翻開字帖說,你隨便打開哪一頁,我可以告訴你下一頁頭一個是什么字。這青年屢翻數頁,任先生猜得一字不差,圍觀聽眾鼓起了掌。先生才說,這不是我背出來的,而是臨熟的。你臨帖臨到這樣,你的字就寫得好了。我記得當年從先生學書,每次他都當場用元書紙給每位學生示范臨帖兩張,共十六個字,囑學生練兩個星期。他說教你們也是我在學習,這是給學生交作業。

先生書法爐火純青,得益于“取法乎上”,采取了蜜蜂采蜜和蚯蚓式的方法,走“專、博、創”之路,故能上下貫通,左右逢源,最后形成自己的風格。任政各種書體俱精擅,尤以二王系統和初唐楷書為核心書體,清秀中不乏遒麗,健美中不忘瀟灑。他的書法不欺世,不媚俗,不調皮,不做作,老老實實,從容不迫,無一筆一畫故作駭世驚人,然而卻行云流水,韻意深長,神采雋永,雅俗共賞,與那一時代沈尹默、潘伯鷹、白焦、馬公愚等所崇尚的帖學書風一脈相承。

文革期間,上海將原“大世界游樂場”改建為“上海市青年宮”,邀請了近20位上海書法家題寫宮名,以備遴選。任政書寫的行楷一舉中的。近二米見方的六個大紅立體宮名,高高豎立在全球著名的上海標志性建筑——大世界門樓上,人們佇足昂望,無不驚嘆寫得氣派。1971年,為迎接尼克松訪華,作為重要接待地的杭州風景區需修繕。任政接到任務,寫了“柳浪聞鶯”、“曲院風荷”景點匾額、孤山一涼亭匾額“西湖天下景”和抱楹:“水水山山處處明明秀秀,晴晴雨雨時時好好奇奇”。這副楹聯多字重復,極難處理得平中出奇。然而任政書來卻得心應手,字重復寫法卻無一重復,行草相間,輕重起伏,徐疾參差,一氣呵成,受到國內外游人紛紛稱贊。1979年,上海字模一廠要創新鑄造一套行楷標準鉛字字模,當時邀請了全國20多位書法家試寫,每人書寫200字。經多輪篩選,又是任政被選中。這是中國鉛字活排第一套全新、完整的行楷體。要使流暢的行書體,以單個字連貫編排,無論橫排還是豎排,都能做到上下左右顧盼有致、一氣貫成無生硬之感,對字形的要求極高。任政花了近一年半時間寫成。完成簡體字模后,又因《人民日報》排印海外版需要,又補寫了繁體字,共計7600字。這套字模不但進入全國印刷廠,而且早已進入電腦字庫,被全世界所用。須知這數千個寸把見方的字模,大都是先生每晚送走最后一個求書者,乘夜深人靜而秉燭書就。當時得稿費僅60多元。現在,先生已經離開我們整整15年了,可我們每天都可以在電視、報刊、店招、廣告上看到他那“鮮龍活跳的字”(任政語),恍如先生再世。一個書法家的字,能在全世界被天天廣為使用,數十年不衰,而且還將世世代代為人民服務,舍先生之外還有其誰!

上海書法展覽會。前排左起王偉平、謝稚柳、趙冷月、任政,前排右一為周慧珺(1985年)

任政、曹簡樓書畫聯展(左起程十發、任政、任舜華)

其實,任政在上世紀四十年代已經蜚聲上海書壇。1947年出版的中國首部年鑒《中國美術年鑒》,已榮譽在列,所得評語:“嘗請益永嘉馬公愚及杭縣王福廠,推為青年書家之有希望者。書法誠懸之秘,青箱家學,淵源有自。供職郵局,公暇臨池,分陰不輟,其藝術造詣,更將有其不可限量之前途。”

任政先生對上海書法的推廣和繁榮作出了不可磨滅的貢獻,這是公認的事實。他是文革后,第一個應邀走進電視臺面向大眾講授書法課的書法家,受眾之廣,影響之大前所未有。有一次,他和市文聯領導以及其他書法家,從紹興參加活動后回上海,火車擠滿人,沒有座位,大家只能站著。誰知,車廂里的幾個青年認出了任政,便站起來堅決要讓座給先生,到了上海下車還爭相攙扶。一個書法家擁有這么多“粉絲”,使在場的領導和同道驚嘆不已。除了在青年宮、工人文化宮、少年宮、電視臺授課外,任政的書法課遍及工廠、農村、軍營,直至東瀛。他的書法課,通俗易懂,難以表達的技法,常被他生動的比喻所破解。先生往往課后當場揮毫示范,以至有的人一聽任先生講課,就事先準備好宣紙,當場求得先生墨寶,所以他的課總是人滿為患。任政先生的大公子任舜華,保存有先生講課的一個本子,有記錄的就有近千次之多。上海書法家協會副主席戴小京,在為2005年先生謝世后出版的《任政書法集》所撰寫的序言中,很精辟地對這位人民書法家作了概括:“先生的書風曾影響了一個時代,衣被了一代人。特別是沈尹默罹難浩劫之后,先生接過了沈老的薪火,在極其困難的情況下傳播書學,使‘文革’風暴洗劫過的書法園林中桃李不絕,有幾許青年學子正是借助先生的舟楫,上窺大匠之門,駛入書法藝術殿堂的。”這是一個極為客觀公正的評價,是人民對先生為上海書法藝術發展作出貢獻的最大肯定。

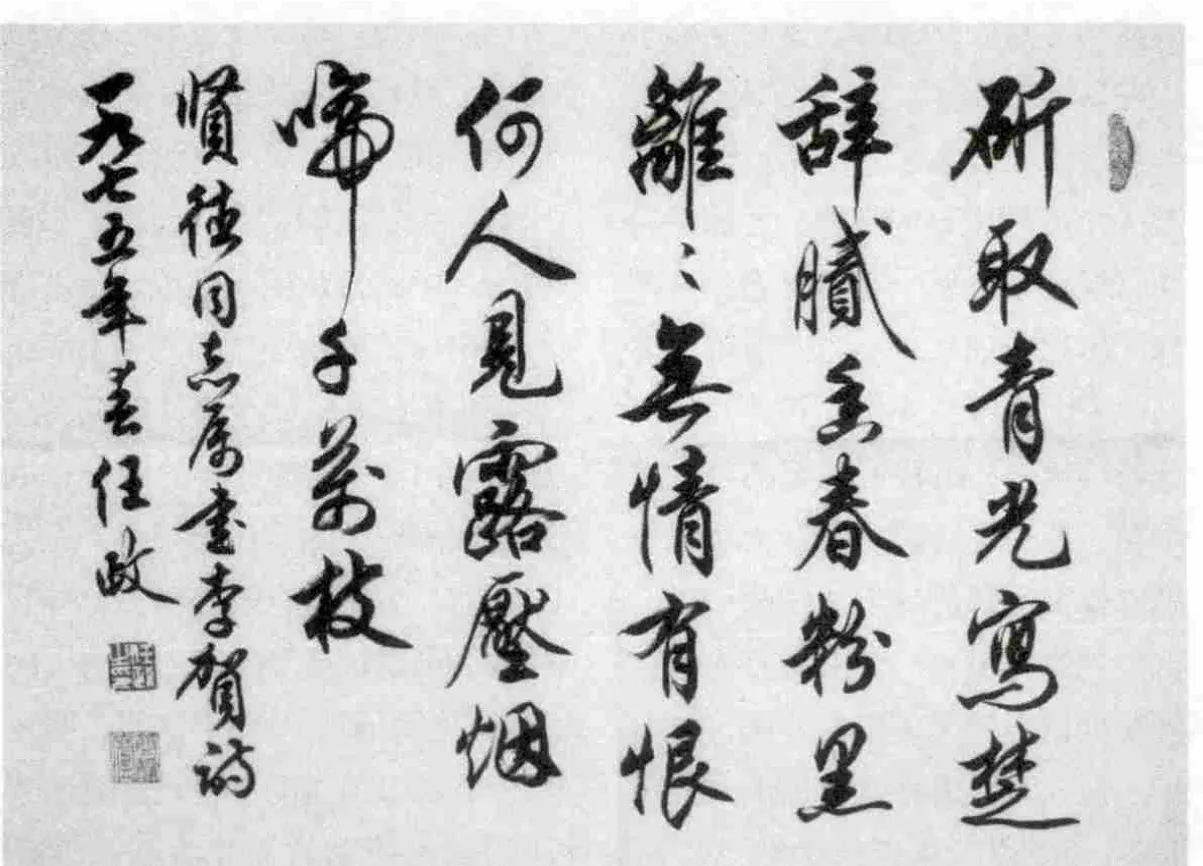

任政聲名遠播海內外,然始終虛懷若谷,謙和待人,人稱“好好先生”。有一次,他問我知道不知道外灘的公共廁所有他寫的標語?我說知道,但不是您寫的,是別人摹仿你的字體寫的。他哈哈大笑:“儂眼光蠻靈的,但即使是我寫的又有什么關系!我在這里的男廁所不就寫過‘小便請上一步’嗎,有什么奇怪?王羲之還為買扇子的老太婆寫過扇面哪,而且是免費的。”先生豁達大度和對書法意義的深刻理解可見一斑。作為學生追隨先生凡20多年,深感先生對學生慈母嚴父般的教育。有一次針對一位學生寫錯字,他回憶了自己曾寫錯字的教訓。他年輕時有一次把“郵政管理局”的“管”字寫成“草菅人命”的“菅”字,有人寫信給他指出,他起先還不服氣,后來查字典才知真錯了。他以此教育我們,不寫錯字是書法最基本的要求和素質,你們一定要首先做到。先生有一方圓形朱文起首章,是他名字的諧音:認真,他說常蓋此印以為自勉。“一筆不茍,認真創作;不吝汗水,悉心耕耘;生命不止,揮毫不息。以自已的書藝,為古老民族文化園地增添一分春色。”這就是一位藝術家珍愛自己羽毛的真誠心聲。

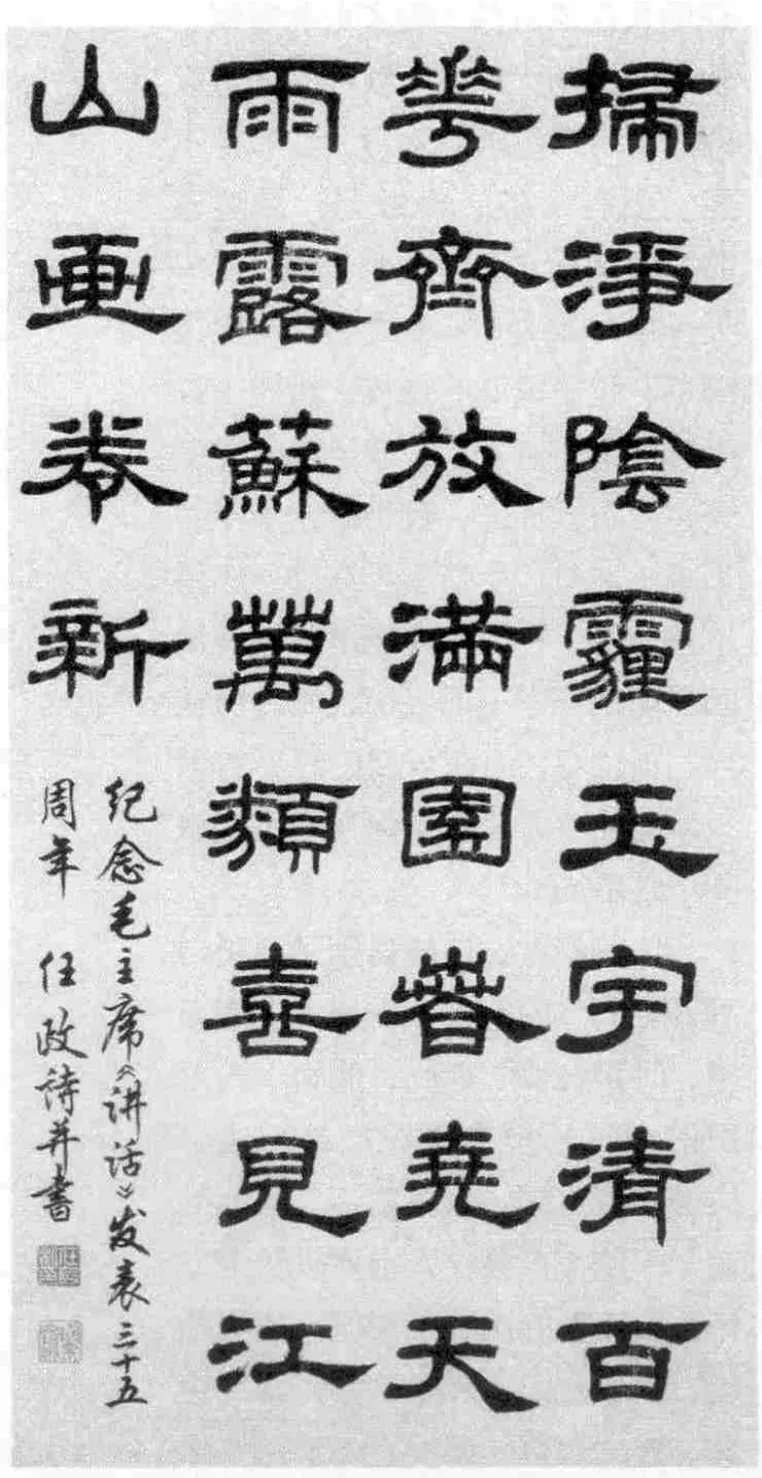

任政除大量的書法創作外,還撰寫編著了十多部普及書法技藝的專著和字帖,如《楷書基礎知識》《少年書法》《中楷模范字帖》《任政行書字帖》《任政楷書字帖》等等,而且都有數十萬份印數發行。這些著作傾其一生研究成果和學習心得,給學書者以極大的啟發,給書學理論和書法教育留下了寶貴的財富。沈尹默先生曾就任政《隸書寫法指南》一書題詞:“向來學習隸書無通俗教本,初學往往不易入門。任君此著正可彌補此種缺陷,善讀之者自可開鑿通津,悟入勝境,神而明之,存乎其人,此之謂也。”

鑒于任政杰出的書藝、成就和影響,市有關部門曾要商調他到上海中國畫院,但他婉拒了。他對我們說,我到畫院,你們門就難進了,還是到這里便當點。他心中裝著的依然是喜歡他書法的人民大眾,而不是他自己。記得當年,他每日揮毫不下十多小時,數十年如一日,以致因長期站立寫字,晚年背也駝了。他留下了數不清的作品,教授了數不清的學生,而把能為大眾寫字看作最愉快最高興的事,愿意為此付出終身。令人驚訝的是,在文革這個對文化摧殘最嚴重的特殊年代,任先生手中的筆不但沒有被剝奪,反而技更精、藝更進,而步入藝術頂峰。人們從全國各地、四面八方慕名前來求他的墨寶,以至戶限為穿。無論是為國家領導人,還是為普通老百姓,不管是書寫國禮,還是為老同事寫退休證,為小青年寫婚匾,為老華僑寫碑文,他都有求必應,身份不分,童叟不欺,一視同仁。提筆揮毫一絲不茍,從不馬虎敷衍。不為書尊,不為人傲,贏得了社會和群眾的廣泛尊重和好評。他說:“有人勸我,‘你是名家了,應惜墨如金了’,我不敢茍同。我想:書法藝術是人民群眾創造的,這棵傳統藝術之樹,應該深深植根于人民土壤之中,脫離了這塊土壤,它就會失去蓬勃向上的活力。”

政府和人民給予這位杰出的藝術家以崇高的榮譽。他常常應市領導之邀作陪,接待各國賓客和文化團體。他被選為區政協委員,1986年,江澤民市長聘請他為上海市文史館館員,同年,榮獲首屆上海文學藝術獎;1997年榮獲上海市“藝德雙馨”藝術家光榮稱號。

1999年8月30日,任政患腦溢血病故,新聞媒體第一時間報道了這個消息。9月12日,人們從四面八方趕來送他,大大的追悼廳根本容不下來見他最后一面的熟悉和不熟悉的人。上海書法家協會主席周慧珺親臨吊唁并敬書挽聯:“躬寫清白一生,手栽桃李三千”;翁闿運先生挽聯“藝舟哭益友,書壇失良師”。趙冷月先生抱病送老友,有人幾次搬來椅子請他坐下,他謝絕了,堅持站在第一排默默為先生送行。我站在靜靜躺下的恩師前默哀,淚如雨下……記得,1996年上海書法家協會春節聯歡會,任先生因已越八十,未能出席。與會者每人領到一張對獎券,獎品是上海十位著名書法家的作品,珍貴無比。數百人中我竟能中獎,為示公平,十位中獎者上臺再次摸獎,以確定能獲得哪位書法家的作品。我幸運獲得任政先生80歲的一副對聯作品。蒼天有眼,不負我們師生緣。

每每路經四川路橋堍郵政局大樓,我都會仰望四樓業務宣傳科的臨街之窗,好似那不熄的燈光下,一位老人還在奮筆疾書……

恩師雖逝,墨寶長存,風范永垂。