葉小綱《地平線》音樂分析

★文/李 虻 易 為

葉小綱《地平線》音樂分析

★文/李 虻 易 為

我國作曲家葉小綱的成名作《地平線》寫于1985年,是一部為女高音、男中音和交響樂隊而作的單樂章作品。音樂運用西藏傳統音樂為素材,完美地融合了中國民族五聲化要素與西方的創作技法,是一部表現中國民族特色的現代化風格的管弦樂作品,也是我國20世紀80年代優秀的管弦樂作品之一,1993年曾被評為“二十世紀華人經典”。

一、五聲性與音級集合結合的材料

樂曲材料凝練,聲樂旋律選用富有藏族民間歌舞囊瑪特色的音調,賦予傳統的五聲性調式素材以新穎的復合手法;器樂將五聲性調式與西方現代音樂的音級集合相結合,有序發展。按照材料特征和在音樂中出現的順序,可以劃分為五種基本型:

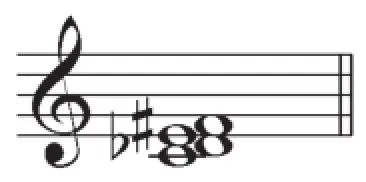

材料Ⅰ在引子中首次陳述。C-bD-E-#F四音組,構成特定結構的和音縱向集合體,半音與三全音為特征音程的基本材料形式,在和聲發展中保持的是這些特征而不是固定的音列。它們不僅在全曲和聲發展中不斷變化,成為全曲和聲發展的要素之一,而且具有強烈的結構功能劃分與結構統一的作用:

材料Ⅱ的首次陳述從第12小節開始,A樂段a樂句,散板。音樂由自由模進的兩個部分組成,可以看作為G宮系統和bE宮系統相綜合的b角調式:

其中,#d=be,還原的f音、d音均屬于bE宮系統,結束的b音是G宮系統角音。這個材料于第29、284小節再現時音列范圍擴大,以特定模式的橫向音列集合體為基礎,等音變化后恰好涵蓋了雅樂G宮系統和清樂bE宮系統的兩組音列,形成既有半音化變化,又極富特色的完整十二音序列:

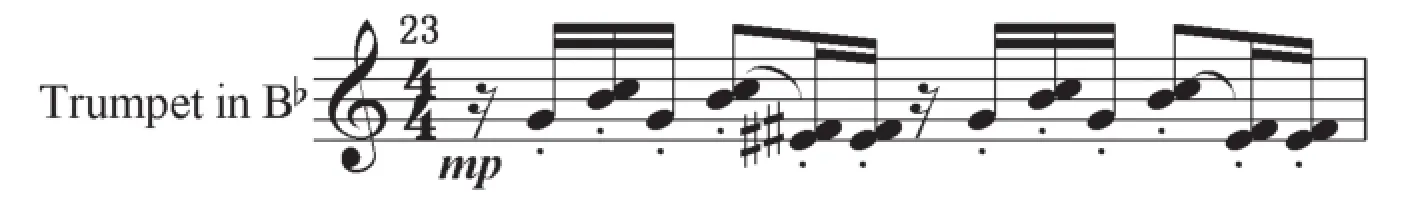

材料Ⅳ的首次陳述是第23小節A樂段c樂句,兼具縱橫結構,特殊的節奏型是其發展的主要特征。小號聲部演奏出極具特色的節奏型,小二度與增四度的交替出現,新穎別致:

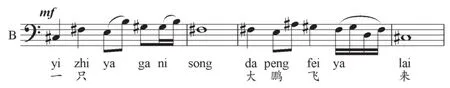

材料Ⅴ的首次陳述從第44小節B樂段開始,主要特征是五聲性調式的自由轉換。由男中音先唱出“一只大鵬來……”的歌唱性聲樂主題,旋律五聲風格突出。這個材料在61~68小節又在E宮系統與G宮系統之間自然、流暢地轉換,女高音以上行二度卡農模仿,結合雙宮系統的縱向疊置,形成了豐富多彩的表現空間:

二、聲樂與器樂交融的結構形式

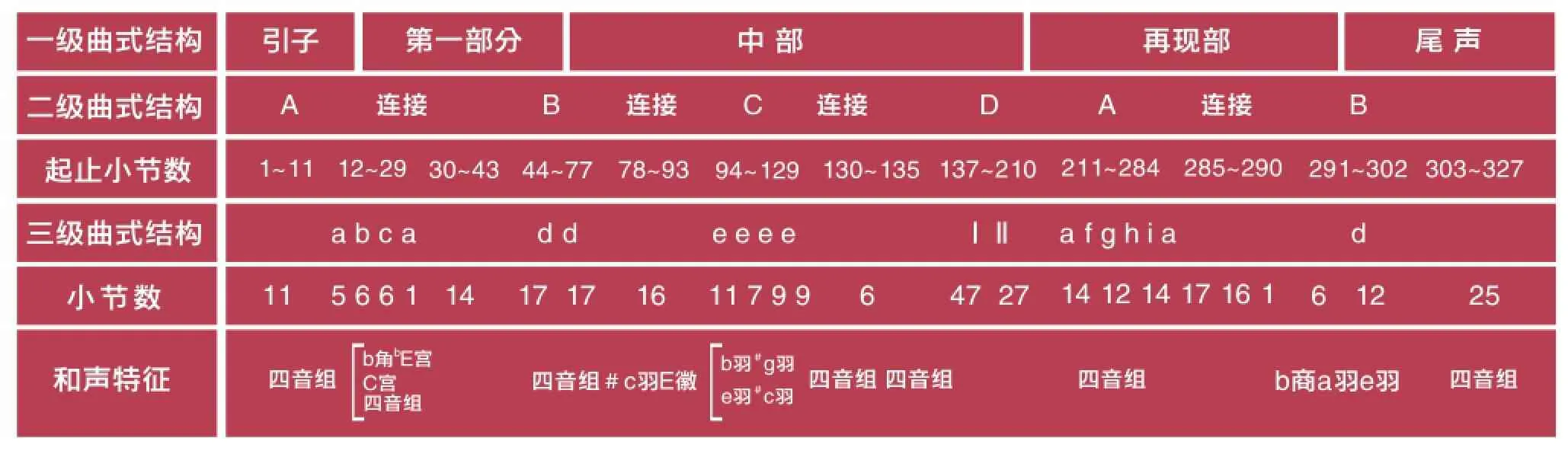

復三部曲式

1-11小節是全曲的引子,以材料I四音組為特征的四音組在管弦樂各聲部同時奏出。

第一部分為二段體結構。A樂段以表演形式的變化和不同材料為依據,可劃分為5+6+6+1四個樂句,具有起、承、轉、合的性質。從第12小節開始的a樂句由于包含著散板節拍,所以其內部已經包含著細分結構的雛形;女高音反復演唱G音,自由延長后做下滑音處理,發展為材料II 。17-21小節弦樂組同音反復與四、五度的大跳,先從中提琴和大提琴聲部進入,音響逐漸加厚,增加至弦樂組全體聲部,發展為材料III。22-28小節,小號聲部以極具特色的節奏型演奏,小二度與增四度交替出現,新穎別致,發展為材料IV 。第29小節是縮減再現的a樂句,隨后,經過30-43小節的連接進入B樂段。

B樂段由兩個平行樂句組成,17+17對稱結構。前樂句從第44小節開始,由男中音唱出“一只大鵬來……”的聲樂主題,形成材料Ⅴ。這個材料從E宮系統的#c羽調式經過D、A、E、G宮系統,最后在第60小節落在A宮系統的E徵調式。第61小節進入后樂句,復調化特點,在e羽調式演唱的男中音主題與在b羽調式上演唱的女高音形成卡農模仿,呈現雙調性的對位關系。兩個聲部65-70小節經過#g羽調式與#c羽調式的呈示后,在77小節同時落在不同音域的e羽調式上結束,和諧統一。在這個段落中,弦樂或對聲樂核心音調強化,或以材料I的四音組不斷變換,與聲樂保持平衡,使和音縱向集合體與橫向五聲性旋律對峙。

中部為具有展開性的二段體結構。C樂段由11+7+9+9四個平行樂句組成,以材料III展開:第一句(94)于第95小節由圓號、第98小節由小號形成兩個平行樂節,在第102小節擴展三小節進入第二樂句;第二句(105)在人聲上發展變化,男中音演唱;第三句(112)由女高音模仿平行一次,緊湊別致;第四句(121)回歸器樂演奏。130-136小節運用材料IV向D樂段連接過渡,弦樂主奏。

D樂段可分為兩個部分,具有典型的展開段落特征。第一部分新材料寫作,第二部分于206-210小節引入材料III,向再現部過渡。

再現部為動力化再現由A、B兩個樂段組成。第211小節的材料I的元素清晰可見,A樂段動力化再現,之前的4樂句擴展到7個樂句,材料I、II、IV都穿插在其中,隱約可見。經285-290小節的連接,音樂過渡到B樂段。第291小節男中音演唱“一只大鵬來”的聲樂主題,附和著女高音聲部的演唱。

第303小節進入尾聲,樂隊齊奏氣勢恢宏。先以器樂形式變奏再現了B樂段的材料Ⅴ,在第311小節開始運用材料I和III發展,其核心四音組(C-bD-E-#F)中的半音與三全音特征被不斷強化,音樂的緊張度與結構的再現感并存。

本曲基本符合復三部曲式的結構特征,但各樂句長度自由,不同節拍與散板相結合。各部分基本結構雖都屬于單二部曲式,但發展較為自由,材料的變化在結構的劃分中起到重要作用。中部的后樂段屬于展開性結構,用新材料發展。再現部前樂段中間作了劇烈變奏和擴展,形成新的旋律特征;后樂段是只再現一個樂句的縮減再現,平行進入尾聲。隨后均為器樂縱向與橫向交替結合,概括了I 、II、III、IV、Ⅴ五種形態的音高材料。