我國戰略性新興產業效率的測算

方 芳

(江西財經大學 會計學院,南昌 330013)

0 引言

當下,粗放型經濟發展模式難以為繼,這在客觀上要求我們升級產業結構,培育和發展戰略性新興產業,實現經濟發展方式轉變。但是,目前我國戰略新興產業技術創新仍存在原始創新動力不足、創新效率低下等問題,新興起的戰略性新興產業存在附加值偏低、核心技術缺乏、勞動力素質低下、產業同質嚴重等產業低端化問題。發展我國戰略性新興產業仍有較長的路要走。當前,我國正處于創新驅動轉型的關鍵時期,從經濟發展規律和國際經驗看,這個階段戰略新興產業應發揮不可替代的引領、支撐和促進作用,但是應對新的形勢,我們必須進一步調整和加強支持戰略新興產業的政策舉措。

本文擬采用產業全要素生產效率DEA評價方法對我國戰略新興產業生產率變動趨勢進行研究,對我國戰略新興產業活動的技術效率、純技術效率、規模效率和規模狀態進行了測度,并采用臨界效率模型對無效產業指標的無效水平進行了測度。從而找到實現戰略新興產業創新要素最大限度的整合以及創新知識的共享的有效途徑。

1 戰略新興產業發展效率評價模型構建

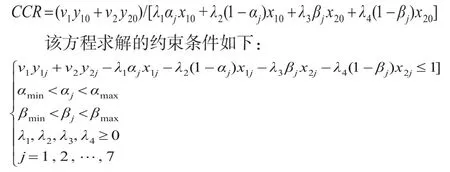

為了獲得戰略新興產業整個產業的整體效率,可以利用修正的CCR模型進行評價,其表達式如下:

其中x和y表示戰略新興產業的投入和產出。考慮戰略新興產業系統內部過程,戰略新興產業系統整體效率計算應該滿足如下條件:在戰略新興產業內部每個過程必須滿足方程的前沿邊界條件,也就戰略新興產業累積產出不會超過累積投入;對于戰略新興產業系統的要素無論是投入還是產出,其權重都相同。這樣就可以測算鏈式的戰略新興產業整體效率,測算的具體模型與方程(1)是一樣的,就是約束條件發生了變化,具體變化如下:

其中zi=(i=1,2)是戰略性新興產業在創新過程中兩個過程分效率。通過對方程(2)分析可知,其模型第2和3的約束條件與第1的約束條件等價,如是整體效率求解方程變成方程(3)的形式:

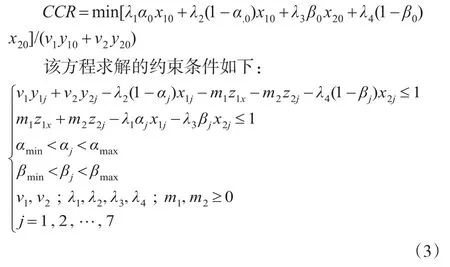

對該模型進行C2變換,可以獲得計量分析的最終模型:

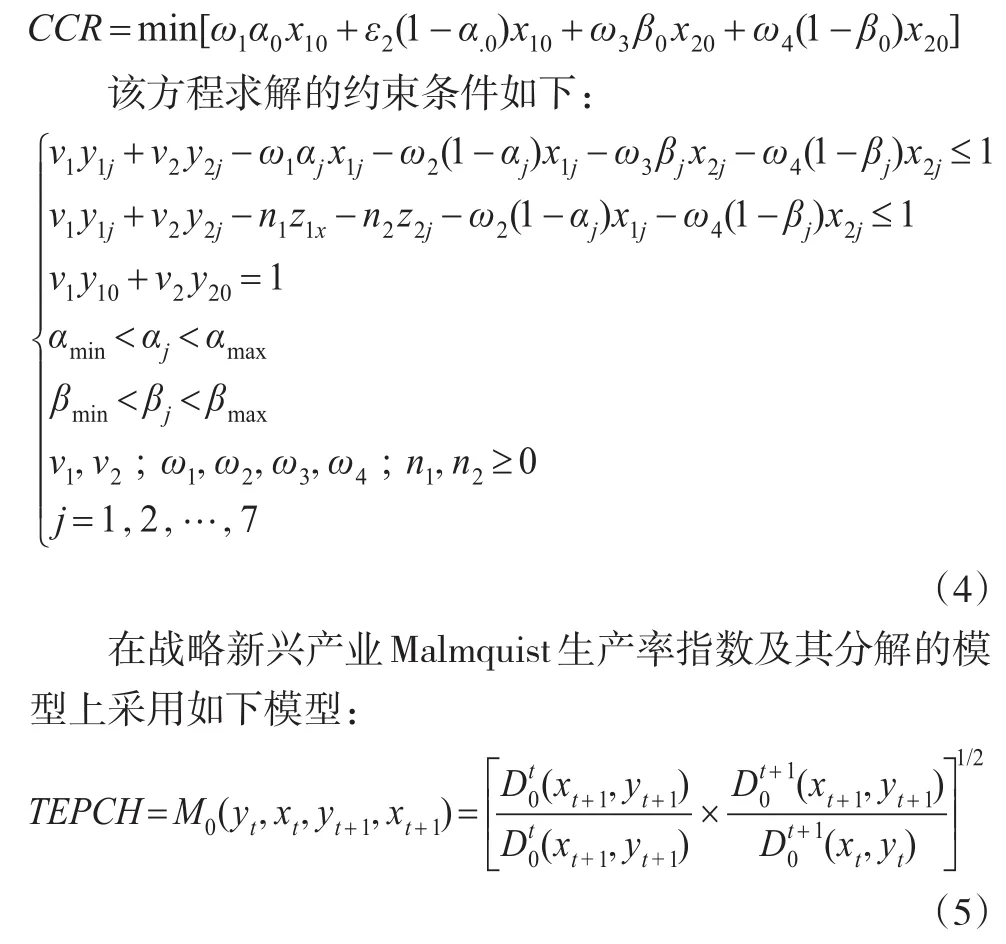

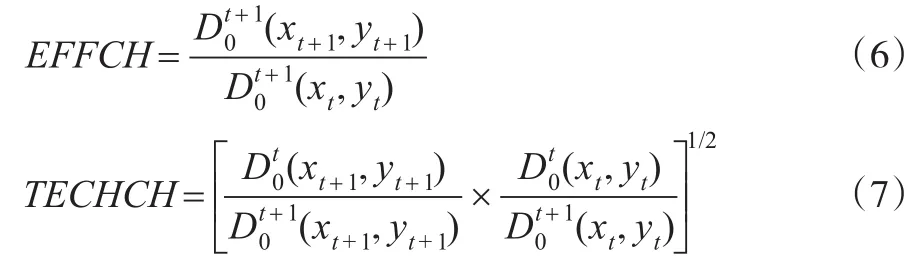

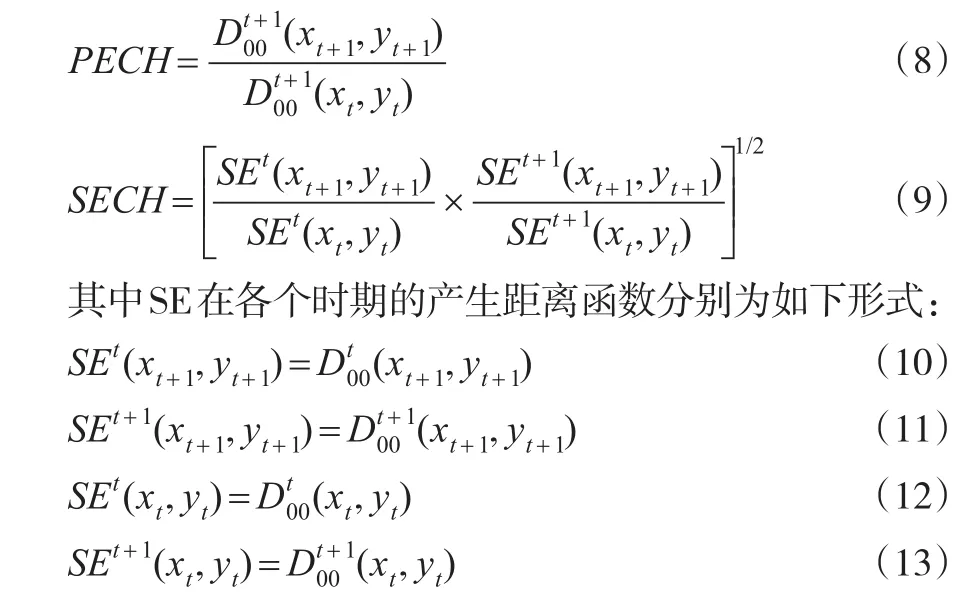

若方程(6)的值大于1表示戰略新興產業技術效率獲得提升,否則技術效率降低;同理,方程(7)的值大于1表示戰略新興產業技術獲得提升,否則技術退步。而戰略新興產業技術效率通過不同規模報酬變化分解為不考慮規模效應的純技術效率和規模效率指數,具體表達式如下:

2 實證結果分析

戰略新興產業整體效率與全要素生產率實證評價模型后,本文通過《高技術統計年鑒》、《中國統計年鑒》及Wind數據庫中披露的戰略性新興產業上市公司數據2003~2012年,選取Wind數據庫中披露的戰略性新興產業上市公司年平均從業人數、年平均固定資產余額作為實證模型的投入指標,選取戰略性新興產業主營業務收入、凈利潤作為實證評價模型產出指標,利用MATLAB7.1編寫程序和使用REAP 2.1軟件獲得如下實證結果。首先利用方程(6)~(13)獲得了戰略新興產業在政府實施產業政策后的全要素生產效率和分解效率,具體如表1所示。

表1 產業政策制定前后戰略新興產業TPF效率及各分解效率

從表1可以看出,自從黨和國家政府制定很多助推戰略性新興產業發展政策后,戰略性新興產業全要素生產效率不但沒有提高反而降低了,這主要是由于戰略性新興產業技術進步率(TECHCH)和純技術效率(PECH)的大幅下降造成的,但是戰略性新興產業規模效率(SECH)和技術效率(EFCH)在政策出臺后提高了,這說明我國戰略性新興產業出現了只追求規模不注重附加值提升的趨勢,這與我國在戰略性新興產業低端產業鏈上出現了產能過剩現象相一致,而且與某些企業“輕技術創新,重規模擴張”的特征相符合,說明我國戰略性新興產業政策在現實中被扭曲了。從戰略性新興產業七大行業分析也可以看出這一結果,政策前后戰略性新興產業七大產業全要素生產率變化率及其分解如表2所示。

表2 政策前后戰略性新興產業七大產業全要素生產率變化率及其分解

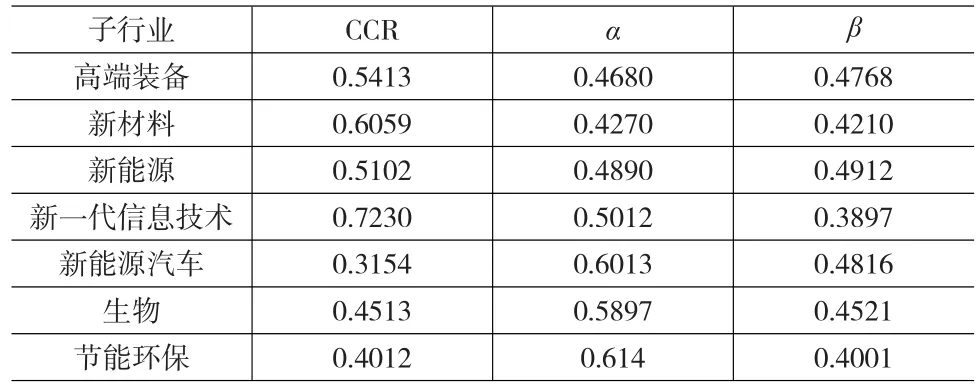

從表2可以看出戰略性新興產業七大產業中全要素生產效率變化率在政策后呈大幅下降,表明戰略性新興產業已由政策前主要依靠技術進步來推動,轉變為政策后依靠規模效率的提升來推動,即出現了政策出臺導致戰略性新興產業有低端化趨勢。根據以上的現狀本文利用方程(1)和方程(4)對戰略性新興產業子行業的整體創新效率進行了評價分析,實證結果如表3所示。

表3 戰略性新興產業子行業的整體創新效率

從表3可以看出,我國戰略新興產業各子行業整體創新效率偏低,其表現整體效率的CCR值一般低于0.6,低于發達國家相應行業CRR的均值(0.75)。此外為了表明這種技術效率特征,我們還試圖從全要素生產率變化趨勢對戰略性新興產業生產效率進行檢驗分析,具體檢驗結果如表4所示。

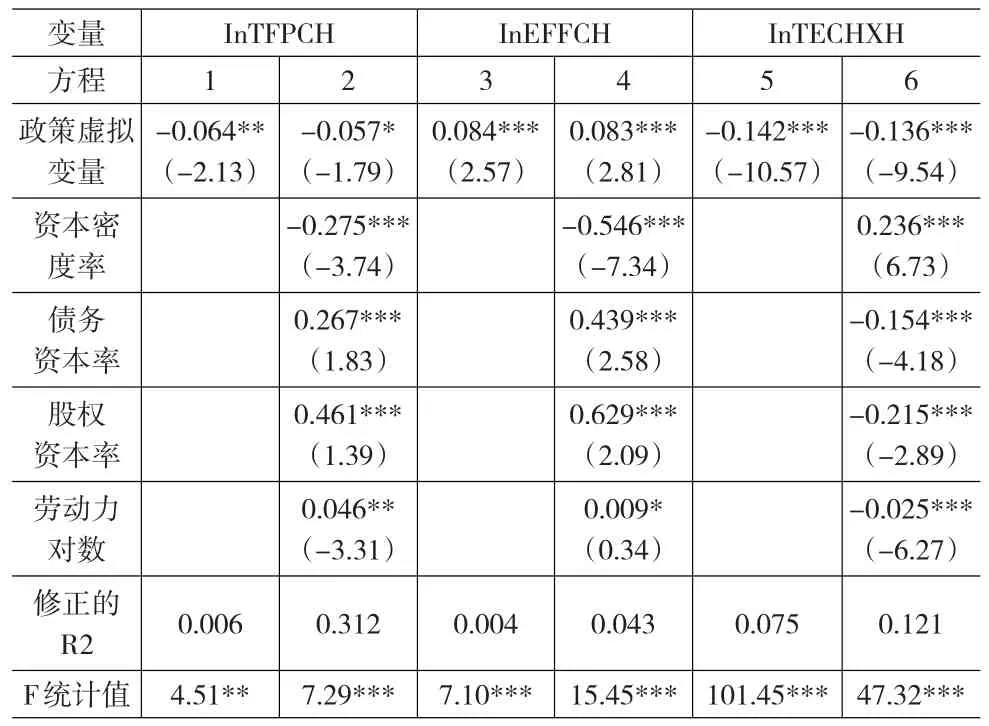

表4 戰略性新興產業整體效率變動趨勢結果

從表4可以看出,在控制資本密集度、股權資本率、債務資本率及勞動投入后,政策虛擬變量系數的顯著性水平有所降低,但是降低結果不顯著。該結果表明在制定戰略性新興產業后,全要素生產率、技術效率、技術進步效率呈現負增長,所以利用DEA方法給出的全要素生產率變化及分解態勢分析應該是穩定可靠的。

3 結論及政策建議

本文構建了我國戰略新興產業活動的技術效率、純技術效率、規模效率和規模狀態測度的實證評價模型,利用相關數據進行實證檢驗。獲得如下的結論:自從黨和國家政府制定很多助推戰略性新興產業發展政策后,戰略性新興產業全要素生產效率不但沒有提高反而降低了;戰略性新興產業七大產業中全要素生產效率變化率在政策后呈大幅下降,表明戰略性新興產業已由政策前主要依靠技術進步來推動,轉變為政策后依靠規模效率的提升來推動,即出現了政策出臺導致戰略性新興產業有低端化趨勢;我國戰略新興產業各子行業整體創新效率偏低,其表現整體效率的CCR值一般低于0.6,低于發達國家相應行業CRR的均值(0.75)。

以上結論表明,在戰略新興產業政策制定后,我國戰略新興產業發展不但沒有高端化的趨勢,反而呈低端化發展趨勢。這與我國在戰略性新興產業低端產業鏈上出現了產能過剩現象相一致,而且與某些企業“輕技術創新,重規模擴張”的特征相符合,說明我國戰略性新興產業政策在現實中被扭曲了。所以應該調整政策,找到實現戰略新興產業創新要素最大限度的整合以及創新知識的共享的有效途徑。具體而言就是要做到如下幾點:

(1)要突破產業技術創新,提升產業技術效率。戰略性新興產業的發展依賴于原始創新能力的提升,但目前由于我國科技投入特別是對基礎研究的投入嚴重不足、科技獎勵力度弱無法充分發揮對科研人員的激勵作用和對社會的示范作用,產學研用緊密結合的機制還沒有形成。所以目前就是在戰略新興產業大量關鍵技術創新上取得突破,形成了自主知識產權的產業技術體系。

(2)要完善科技成果轉化機制。目前我國科技成果轉化率平均僅為20%,實現產業化不足5%,專利技術交易率只有5%,遠低于發達國家水平。所以要加快營造產業發展政策環境,加快培育新興產業。在轉型發展階段,知識產權成為立法最為活躍的領域,各國根據本國國情需求不斷地修改專利法、版權法、商標法等,擴大知識產權保護范圍,加強知識產權保護力度,調整和平衡知識產權利益關系。

(3)形成規模化市場需求。雖然我國所選擇的戰略性新興產業具備廣闊且穩定的市場需求前景,但是目前這種潛在的市場需求還沒有被充分挖掘出來。這是因為戰略性新興產業是新興產業,產品市場認知度較低,人們對其產品缺乏認識和了解,人們的消費習慣也很難再短時期內改變,這就使得戰略性新興產業的市場需求還沒有形成一定規模,從而抑制了企業發展戰略性新興產業的積極性,制約了我國戰略性新興產業的發展。所以通過技術效率分解可以看出需形成成規模的產業,從而需要提升戰略性新興產業規模經濟。

[1]Hienerth C.The Commercialization of user Innovations:the Development of the Rodeo Kayak Industry[J].R&D Management,2006,36(3).

[2]Pekkarinen S,Harmaakorpi V.Building Regional Innovation Networks:The Definition of an Age Business Core Process in a Regional Innovation System[J].Regional Studies,2006,40(4).

[3]Nieto M J,Santamaria L.The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation[J].Technovation,2007,27(6).

[4]Tsai K.Collaborative Networks and Product Innovation Performance:Toward a Contingency Perspective[J].Research Policy,2009,38(5).

[5]Guan J,Chen K.Measuring the Innovation Production Process:A Cross-region Empirical Study of China's High-tech Innovations[J].Technovation,2010,30(5).

[6]肖丁丁,朱桂龍.產學研合作創新效率及其影響因素的實證研究[J].科研管理,2013,(1).

[7]饒志明.企業戰略分析的協同演化整合范式及應用研究[J].華僑大學學報(哲學社會科學版),2013,(3).

[8]白俊紅,江可申,李婧.應用隨機前沿模型評測中國區域研發創新效率[J].管理世界,2009,(10).

[9]趙樹寬,余海晴,鞏順龍.基于DEA方法的吉林省高技術企業創新效率研究[J].科研管理,2013,(2).

[10]孫建,吳利萍,齊建國.中國區域創新對宏觀經濟影響的計量研究——東中西部三大區域實證分析[J].研究與發展管理,2013,(2).