印度政治信任的世代變遷及其影響因素研究——基于世界價值觀1989—2007年調查數據的分析

梁江祿 胡滌非

近年來,政治信任已逐漸成為政治學、公共管理學等學科研究的一個熱門領域。政治信任備受關注主要有兩個原因:第一,它反映了民眾對一個國家(地方)的政府及其行為的認可程度,意味著民眾對掌權者的認同和服從程度,是政權合法性的重要基礎和來源;第二,政治信任也是政府政策有效性的基礎,若政治信任過低,則政府制定的政策將失去民眾的支持,這將不利于經濟的發展、政治的穩定、社會的和諧。

政治信任研究肇始于洛克時代,到20世紀60年代開始成為獨立的知識領域。經多年的發展,政治信任研究范圍由以美英等西方國家為藍本不斷擴展至世界各國,研究方法從以實證研究為主逐漸向實證與規范研究并重轉變,相繼產生了公民文化論、社會資本論、自由憲政論等密切相關的理論主題。概括起來,有關政治信任的研究主要集中在三大方面:一是關于政治信任的起源,主要有兩種解釋理論。文化理論者認為政治信任是外生的,是人際信任推廣到政治系統的一種表現;與此不同,制度理論者則更傾向于政治信任是內生的,是個人對制度的評價。二是政治信任的測度分析,在諸多研究中,最具影響力的研究來自“測量派”中的“行為主義流派”,以克雷格、涅米、西瓦和坎貝爾等為代表的學者通過設計大量的測量指標,使得政治信任行為和政治體系變量更具可觀察性和操作性,以此間接揭示政治信任的內涵,檢驗政治信任的各種理論假設,極大地推動了人們對政治信任的認知和理解。三是政治信任的影響因素分析,過往的研究認為社會資本、政府效率、政治參與行為、傳統文化與價值觀等因素均對政治信任程度產生深刻影響。

與政治信任的起源、政治信任的測量和政治信任的影響因素等相關研究相比,從世代變遷的角度來研究政治信任的文獻則相對較少,但卻有部分學者開始對這一領域產生了濃厚的興趣。目前學界中,率先涉足此一領域并取得相關研究進展的代表者是達爾頓。他以為代際文化差異是公民政治信任變遷的關鍵因素,但達爾頓的這一觀點也飽受質疑,如Misher&Rose對中歐、東歐等由前共產主義國家轉型而成新民主政體國家的研究表明,制度理論對政治信任的解釋力要強于文化理論的解釋力。那么影響政治信任世代變遷的因素是什么?

目前以歐美、東亞、東南亞等地區中的國家為對象的政治信任研究成果已較為多見,但是以南亞國家為對象的研究成果則相對較少。印度是南亞的大國,在世界經濟政治格局中占有重要的地位,隨著印度社會經濟的不斷發展,其地位也逐漸得到世界各國的關注,印度是中國的友好鄰邦,中印兩國的歷史遺留問題亟待解決,中國尤其應該對此進行關注。因此,印度的政治信任狀況如何,印度政治信任世代變遷的影響因素是什么,這些成了一個重要的問題,這不僅僅是一個學術提問,更是一個地緣政治乃至國際關系格局的思考。本研究正是基于這些問題而展開的,我們的目的主要有兩個:一是對印度政治信任的世代變遷狀況進行比較清晰的闡釋;二是探討印度政治信任世代變遷的影響因素。

一、研究設計

(一)數據來源

本研究所用數據來源于世界價值觀調查(World Values Survey,簡稱WVS),該調查以85個國家為調查對象,從1981年開始進行了連續的多波次的調查。在南亞該組織選擇了印度、孟加拉國和巴基斯坦三個國家進行調查。對印度的調查是1989年開始,到2007年結束。其間,WVS共在印度進行了四波調查,第一波調查在1989—1993年進行,第二波調查在1994—1999年進行,第三波調查在1999—2004年進行,第四波調查在2005—2007年進行。

(二)世代劃分

代際劃分是一個頻繁更替而又籠統的概念界定,通常來說,代際不僅具有自然屬性,還有社會屬性,即代際的劃分除了考慮年齡段的差異外,還應考慮社會化背景、價值目標、行為方式和觀念,應結合實際情況對代際進行劃分。在文學上,通常按照作家的出生年份劃分代際,一般分為“70后”、“80后”和“90后”等。在社會學上,學者一般認為在大致相同的時代范圍內,有相似的目標、行為方式和觀念,有共同的思維方式和對世界的感受方式的人們,可稱為一代人。羅馬尼亞社會學家皮·特·安墜也指出:“盡管每代人都有自己的力量和世界觀,可還是這樣的人類團體:它自愿地創造出一代新人。”在物流管理學領域,港口的代際劃分有著更為具體的量化衡量指標。文學、物流管理學等學科與政治學在學科知識體系上存在著差別,為此本研究借鑒社會學對代際劃分的概念界說,依據WVS的調查年限間隔,嘗試建立一個印度政治信任變遷的世代劃分體系。

本研究中,我們以WVS的每一波調查為一個世代。第一、第二、第三和第四波調查分別為第一、第二、第三和第四個世代。

(三)變量描述

本研究以政治信任為因變量,以社會信任、非制度化政治參與、主觀幸福感、政治態度、印度價值觀轉變和印度國民背景變量為解釋變量。

1.政治信任

本研究以政治信任為因變量。伊斯頓將政治系統分為三類:政治團體,即共享政治分工的廣義的政治群體人員;政治制度,政治權力共享的游戲基本規則;當局,對制定和執行政治決策負責的選舉和任命的官員。根據伊斯頓的分法很多學者認為,政治信任從結構上來說主要包括三個方面:對政治制度的信任;對政府的信任;對政府人員的信任。南開大學的馬得勇教授對亞洲八個國家和地區的政治信任進行分析研究時,將民眾對議會、軍隊、警察、法院等七個政治組織的政治信任綜合起來作為一個指標來衡量政治信任。本研究借鑒伊斯頓的概念界定和馬得勇的測量方法,依據WVS的問項設計,將印度國民對軍隊、警察、議會、政府官員、政府和政黨等六個政治組織的信任綜合起來作為一個指標來測量印度的政治信任。

我們從WVS中的六個相關問項獲取數據,這些問項可表述為:“你對軍隊、警察、議會、政府官員、政府和政黨等六個政治組織的信任程度如何”,我們對回答進行賦值計算,將回答“毫不信任”、“不太信任”、“相當信任”、“非常信任”分別賦值為“0”、“1”、“2”、“3”。

2.社會信任

熊美娟的研究顯示,社會信任與政治信任之間存在很強的正向關系。林琳也以人際信任為解釋變量對越南進行國別研究。為此本研究以社會信任為第一個自變量,我們依據WVS的問項“大多數人是可以信任的”獲取數據,將回答“小心為好”、“大多數人是可以信任的”分別賦值為“1”、“2”。

3.非制度化政治參與

維巴等人將政治參與界定為旨在影響政治體系的活動,包括投票、接觸政府工作人員、參加政治會議和抗議活動等。謝治菊在其研究中將政治參與分為制度化參與、非制度化參與,非制度化參與包括參加暴力對抗、靜坐游行示威等參與活動。楊鳴宇研究發現,聯系有影響力的人士和游行示威對政治信任具有顯著的負向作用。由于WVS未設置有關制度化參與的問項,為此,本研究借鑒前述三人的研究方法,以非制度化政治參與為第二個解釋變量。WVS中關于非制度化政治參與的問項分別為“簽署請愿書”、“加入抵制”、“參加合法和平的示威游行”、“參加非官方的罷工”和“占領建筑物或工廠”。對回答進行賦值,將回答“曾經做過”、“有可能做”、“永遠不會做”分別賦值為“1”、“2”、“3”。

4.主觀幸福感

WVS的主持者英格爾哈特根據對41個國家的資料分析后指出,政治信任“穩定來源于另外兩個因素:主觀幸福和人際信任”、“信任與人的主觀幸福感有關,特定社會公眾中的主觀幸福感是該政體是否擁有合法性的指標,而具有較高教育水平和具有后物質主義價值觀的人,則表現出了高水平的人際信任”。基于此,我們以主觀幸福感作為一個預測變量,主要從問項“幸福感”、“生活滿意度”、“主觀健康狀態”、“后物質主義”等獲取數據。

5.政治態度

楊鳴宇把“對政治感興趣”作為變量對政治信任進行解釋。梅祖蓉認為“是否信任政府部分程度上取決于公民對政治的看法”,對政治的態度越積極則越信任政府,反之,則越不信任政府。參照楊、梅兩人的研究,我們把政治態度作為一個自變量,包括“對政治感興趣”、“政治在生活中很重要”、“經常與朋友討論政治話題”、“你在政治上的自我定位”、“愿為國而戰”五個問項。第一個問項,回答“毫無興趣”、“有點興趣”、“比較感興趣”、“非常感興趣”分別賦值為“0”、“1”、“2”、“3”。第二個問項,回答“一點都不重要”、“有點重要”、“比較重要”、“非常重要”分別賦值為“0”、“1”、“2”、“3”。第三個問項,回答“從不”、“偶爾”、“經常”分別賦值為“0”、“1”、“2”。第四個問項在1(左翼)到10(右翼)之間取值。第五個問項,回答“不愿意”、“愿意”、“看情況”分別賦值為“0”、“1”、“2”。

6.代際價值觀轉變

價值觀轉變理論由英格爾哈特提出,是指不同代際的人價值觀念的變革,而代際價值觀的變遷被認為反映了世界政治經濟整體變化的方向。英氏把人類價值觀劃分為四個維度:傳統、世俗主義、生存和自我表達,WVS發現工業社會中人們價值觀都有從傳統向世俗主義、生存意識向自我表達轉變的趨勢,這些轉變表現在對墮胎、搭便車、受賄等的態度上。在此,我們以印度價值觀轉變作為一個自變量,探求其對印度政治信任的影響。該變量主要從WVS的問項“你認為以下行為是否合理:政府聲稱的福利;搭便車;偷稅漏稅;受賄”中獲取數據,被試從1—10中選擇相應的數值,“1”為“永不合理”,“10”為“永遠合理”。

7.國民背景變量

在已有的研究中,個人背景變量被認為可能與政治信任存在相關關系,楊鳴宇把個人背景變量作為控制變量來輔助解釋政治信任,謝治菊認為村民背景變量影響著基層政府的政治信任。因此,我們以個人背景變量作為一個自變量。本研究中,印度國民的個人背景變量主要包括性別、年齡、婚姻狀況、受教育水平、就業狀況、收入水平、社會階層等。

二、數據分析

(一)印度政治信任世代變遷的特征描述

1.印度政治信任的世代分布

從計算結果來看,第一個世代是印度政治信任的最高水平,為1.70,其次為第四個世代的1.41,再次為第二、三個世代,政治信任值分別為1.37和1.34。整體上,印度的政治信任經歷了“高—低—高”的世代變遷過程。

按照公式的計算原理,各世代的政治信任度都分布在0—3之間,將印度這四個世代的政治信任值加總求平均值,那么印度在1989—2007年這18年間總的平均政治信任值為1.46,對此進行百分制換算處理,換算結果分為三個檔次,值在60分以下為“政治信任水平低”;值在60—80分的為“政治信任水平一般”;值在80分以上的為“政治信任水平高”。根據換算結果,印度平均政治信任水平為48.7分,因此,可認為印度政治信任水平較低。

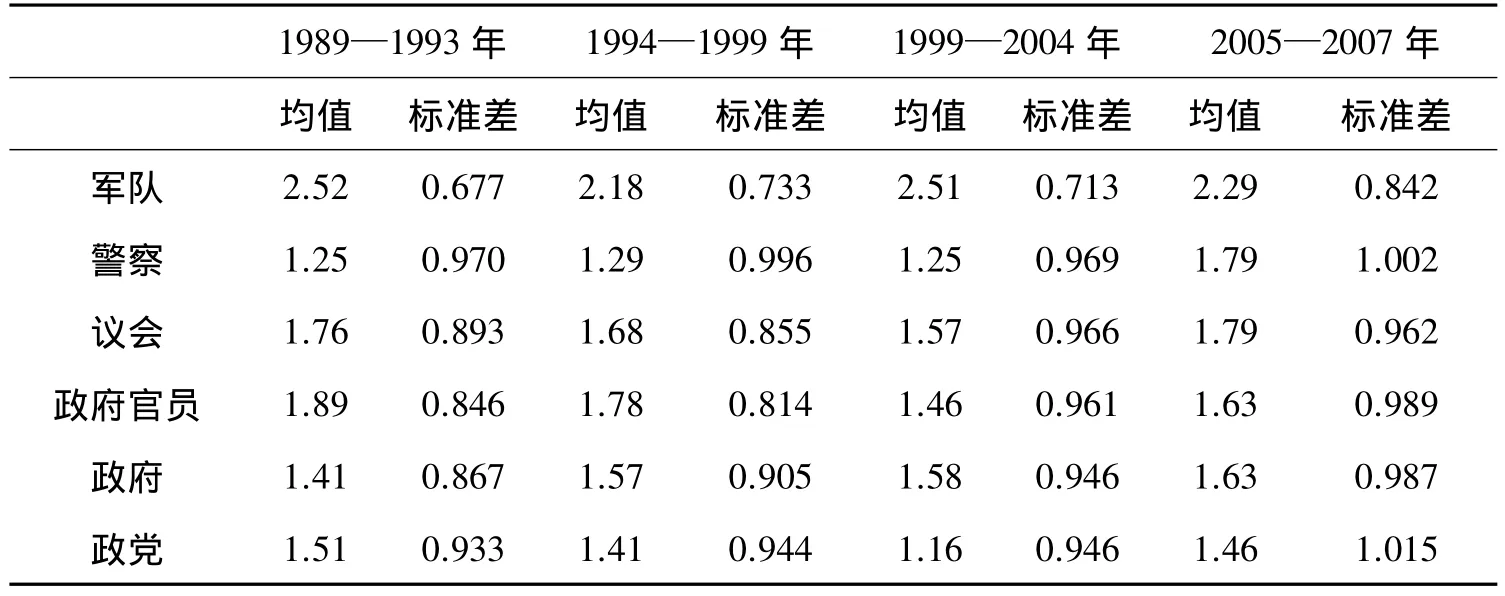

2.印度各政治組織政治信任的世代變遷

如表1所示,議會的政治信任先是處于一個較高的水平(1.76),然后逐步下降(1.68),到第三個世代時跌到最低谷(1.57),第四個世代又回升(1.79)到與第一個世代差不多的水平。政府官員的政治信任也是先處于一個較高的水平(1.89),然后逐步下降(1.78),經第三個世代觸底反彈(1.46),第四個世代又回復到一個較高值(1.63)。政黨的政治信任也是先處于一個較高的水平(1.51),然后逐步下降(1.41),經第三個世代觸底反彈(1.16),第四個世代又回復到一個較高值(1.46)。

軍隊在四個世代中的平均信任度分別為 2.52、2.18、2.51、2.29,由變化的趨勢看,軍隊的信任度呈不規則波動,而高信任度則是其顯著特征,四個世代中政治信任度都在 2.0 以上。印度警察的信任度分別為 1.25、1.29、1.25、1.79,世代變遷路徑極為有趣,由原來較低的水平上升到一個較高的水平后,又回到原始水平,最后再次上升到一個更高的水平,而且第四個世代的平均信任度要遠高于前面三個世代的平均信任度。政府的政治信任的世代變遷尤為獨特,從第一到第四個世代,其平均信任度分別為 1.41、1.57、1.58 和 1.63,這表明四個世代中,印度政府的政治信任一直在上升。

表1 印度政治信任世代變遷的描述性統計分析

3.印度不同部門政治信任差異分析

從表1可以看出印度軍隊的信任度很高,而其他政治組織的信任度相對較低。我們認為印度上述六個政治組織可以劃分為兩大部門,軍隊可命名為“國土防御部門”,警察、議會、政府官員、政府和政黨可以歸入“國家治理部門”。

與軍隊相比,國家治理部門的政治信任要低得多。政治信任主要包含三個維度,對能力的信任、對良善的信任和對誠實的信任。對能力的信任是指公眾對整個政治系統、政府部門以及政府官員是否可以有效地制定、執行公共政策以及提供公共服務的能力的心理感知。無論是對“國土防御部門”還是對“國家治理部門”的信任,都屬于對能力的信任,印度國民相信他們的軍隊能保證國家的安全,卻不相信“國家治理部門”能把國家治理好。印度軍隊對外戰爭中頗有戰功,而國內問題卻層出不窮,比如種姓問題、寺—廟之爭、饑荒等問題,這導致了“國家治理部門”的低信任度。

“國家治理部門”內部也存在差異。從表1我們看到政府的信任度逐代遞升,謝治菊曾發現中國農民對越抽象的對象,政治信任度越高,而政府則通常被認為是比較抽象的,從這可看出,印度國民對政府這一抽象的對象信任度也較高。

印度警察的信任度相對比較低,因為警察在生活中經常充當“惡人”的角色,給人的好感較少,第四個世代中警察的信任度有所提高,是因為在印度洋海嘯中警察救援得力,其形象有所提升。

(二)印度政治信任世代變遷的影響因素分析

1.相關性檢驗

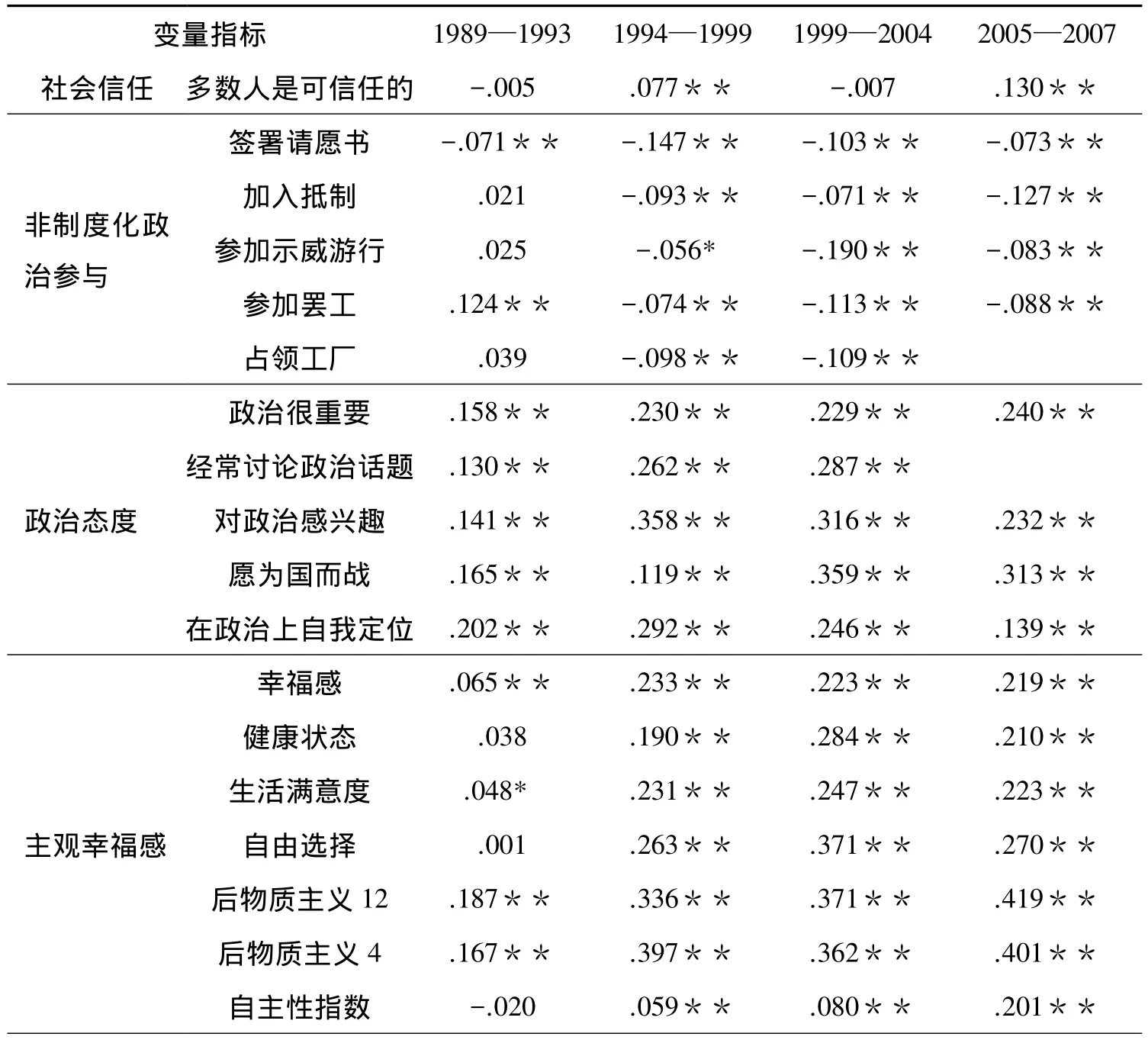

我們采用SPSS統計分析軟件將社會信任、非制度化政治參與、主觀幸福感、政治態度、印度傳統文化價值觀、國民背景變量等六個變量按世代分別與印度政治信任進行相關性分析,以測量它們之間的相關性。結果如表2所示。

總體來說,各變量指標在第一個世代中相關系數較小,在第二、三、四個世代中相關系數較大,即各變量指標對第一個世代的影響力度較小,對第二、三、四個世代的影響力度較大。

具體來說,社會信任與印度政治信任的關系在不同世代呈現不同的特點,在第二、四個世代呈顯著的弱相關關系,在第一、三世代則不相關。非制度化政治參與多與印度政治信任呈負向相關關系,第一個世代多呈正向關系,相關系數的大小在不同的變量指標上相差各異。政治態度、主觀幸福感這兩個變量與印度政治信任呈正向關系,其中,這兩個變量在第二、三、四個世代中影響力度較大。在國民背景變量中,“你多大時完成教育”與印度政治信任相關性相對較強,具體分析發現,從沒接受教育和在13—18歲間完成教育的印度國民政治信任較高,而在12歲以前和19歲以后完成教育的印度國民政治信任均較低。英格爾哈特所說的價值觀的轉變,在前面三個世代影響較小,從第四個世代開始對印度政治信任產生了較大的正向影響。根據英格爾哈特的代際價值觀轉變理論,價值觀的轉變在長期社會過程的群體效應之中完成,從表2可以認為,第四個世代時印度完成這種價值觀的轉變,前面三個世代未表現出顯著相關性或許是正處于靜悄悄的革命之中。

表2 印度政治信任的相關性檢驗

續表

值得注意的是,第一個世代中各變量對印度政治信任的影響較小,但這期間政治信任度卻較高,這與印度歷史有關。政治信任是一個存量,一個國家中某一時期民眾中存在的政治信任水平總是在繼承前一時期政治信任存量的結果,政治信任不能夠在短時間內“暴發而成”,而必須有一個較長時期的積累過程。這就不得不關聯到印度的政治歷史,1989年仍是拉吉夫·甘地執政時期,拉吉夫·甘地的母親英迪拉·甘地遭刺后,拉吉夫·甘地和以他為領袖的執政黨(國大黨)贏得印度民眾空前的信任和認同。盡管拉吉夫·甘地執政的后期(第一個世代末)局勢動蕩,但拉吉夫·甘地執政期間還是在某些方面取得了不錯的成績,印度民眾仍對國大黨抱有一定的期許。伊斯頓也曾指出“如果成員對當局或典則的道德效力有一種堅定的內在信任,那么,即使當局的輸出或失敗行動對成員造成了不斷的打擊,支持仍有可能繼續存在”。這就是第一個世代中,印度政治信任處于較高水平的一個重要原因。

2.多元線性回歸分析

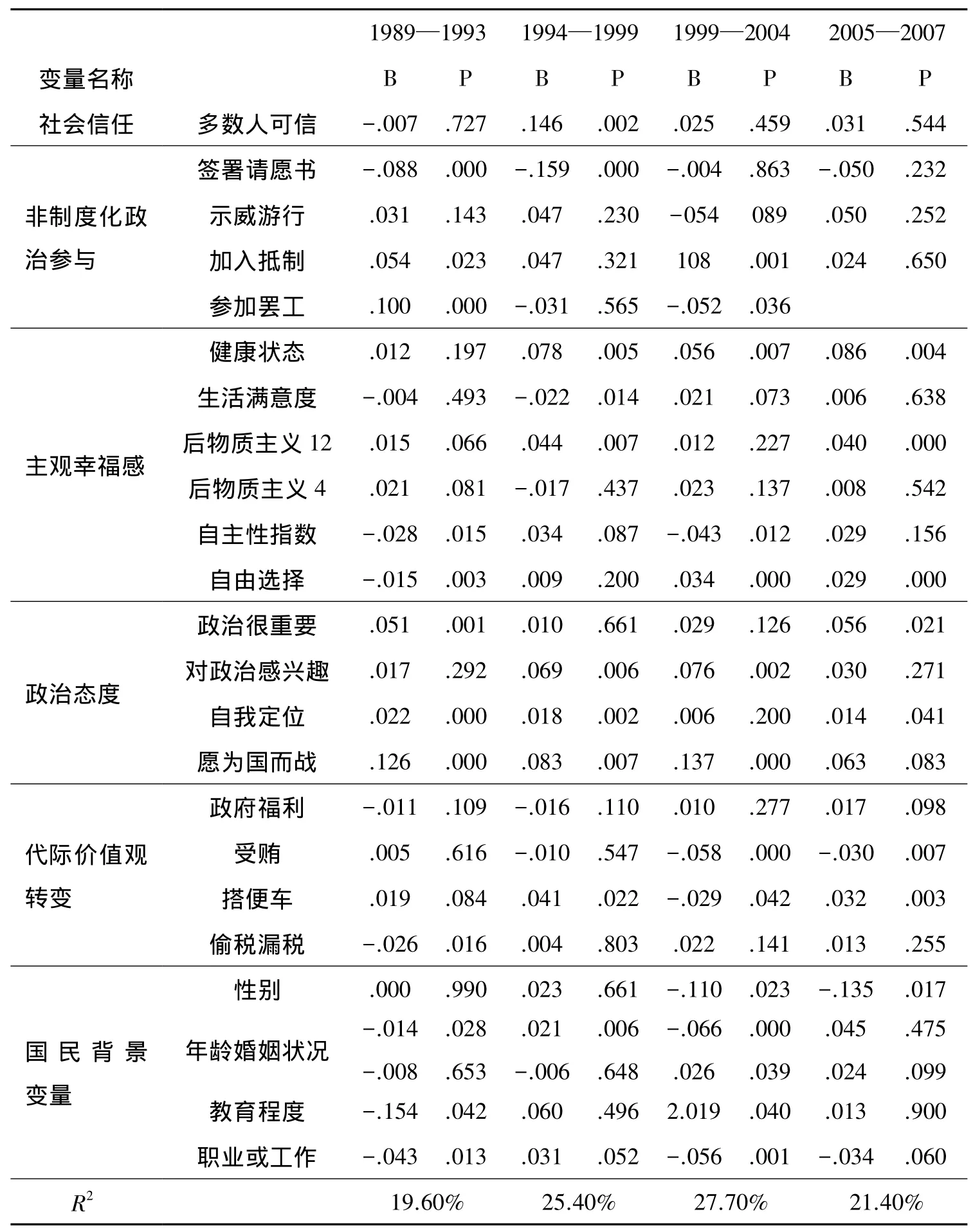

每個世代分別建立一個回歸模型,各變量對模型的聯合解釋力分別為19.4%、25.4%、27.7%、21.4%。具體如表 3 所示。

(1)社會信任對印度政治信任的影響分析。從表3可以看出,社會信任只在第二個世代通過顯著性檢驗,對印度的政治信任產生正向影響。社會信任對其他世代為什么沒有影響呢?社會信任被尤斯拉納、Aberbach&Walker等學者認為是預測政治信任的一個重要變量,但這里情況卻不同,綜合以前的研究,我們認為可能原因有二。

第一,塞利格曼指出,在等級文化盛行的社會中,社會信任以及政治信任不可能萌發,因為在這樣的社會中,社會秩序本身就規定了不同階層的人可以做什么,不可以做什么,因而不同階層的公民不可能擁有相同的價值觀念。帕特南也認為,信任不可能在一個高度分化的社會中得以提升。印度存在著等級森嚴的種姓制度,這種社會分層也許阻礙了社會信任對政治信任的作用。

第二,Newton則認為社會信任在限定條件下可以對政治信任進行解釋。由于本研究使用的是WVS已經成形的數據,在此,我們難以對既有的數據進行調整,所以不具備Newton所說的“限定條件”,但在本研究中社會信任與政治信任通過了相關性檢驗,因此可以認為我們是從側面驗證了Newton的觀點。

(2)非制度化政治參與對印度政治信任的影響分析。從表3可以看出,第一個世代中有三個指標“簽署請愿書”、“加入抵制活動”和“參加非官方的罷工”進入回歸模型,“簽署一份請愿書”在此期間對印度的政治信任有副作用,這與已有的研究相一致。第一個世代中印度的政治信任還處于相對比較高的水平,是因為“加入抵制活動”和“參加非官方的罷工”這兩個指標對印度的政治信任有正向作用。第二個世代中,只有“簽署請愿書”進入模型,且有顯著的副作用,這也是第二個世代印度政治信任開始下降的原因之一。第三個世代中,“參加合法和平的示威游行”和“加入抵制”進入回歸模型,“參加合法和平的示威游行”具有顯著的副作用,雖然“加入抵制”具有正向作用,但這兩個指標相互抵消,政治信任繼續下降。第四個世代中,所有指標均未對政治信任產生影響,因此反而有利于印度第四個世代政治信任的提高。

(3)主觀幸福感對印度政治信任的影響分析。健康狀態從第二個世代開始起作用,首先是處于一個相對較高的水平,第三個世代時下降,第四個世代又上升到一個較高的水平,這與印度政治信任世代變遷趨勢大體上是一致的。由此可推斷,印度國民的健康狀況在一定程度上對其政治信任有影響。如英格爾哈特所言,后物質主義對印度的政治信任有著顯著的影響,后物質主義12項指標在第二、第四個世代中影響系數變化不大,但第四個世代的顯著性水平有所提高,這一單項指標的變化也與印度政治信任世代變遷的趨勢契合。

表3 印度政治信任回歸分析(Method=進入)

(4)國民政治態度對印度政治信任的影響分析。從表3可以看出,第一個世代中,指標“政治在生活中很重要”、“在政治上的自我定位”和“愿為國而戰”進入了模型。第二個世代中,“對政治感興趣”、“在政治上的自我定位”和“愿為國而戰”進入了模型。第三個世代中,“對政治感興趣”和“愿為國而戰”進入了模型。第四個世代中,“政治在生活中很重要”、“在政治上的自我定位”和“愿為國而戰”進入了模型。政治態度是行為人基于對政治系統主觀要求與現實之間滿意度差異而表現出的對政治系統的態度,或者由之派生的參與政治系統的行為準則,一般來說,對政府和政府官員有著積極的態度,則政治信任度比較高,而對政府和政府官員持否定性評價的,則政治信任度比較低。第一、四個世代進入模型的指標數量較多,可以看出這兩個世代印度國民對政治有著更積極的態度,并具有正向影響,所以這兩個世代的政治信任水平較高。第二個世代中,共有三個指標進入模型,但影響系數要小于第一個世代,這表明政治態度對印度政治信任水平的影響下降了,第三個世代中,只有兩個指標進入模型,影響力較小。可以看出,印度國民的政治態度對其政治信任有較顯著的影響,且呈現出與印度總體政治信任相一致的世代變遷軌跡。

(5)價值觀轉變對印度政治信任的影響分析。第三個世代時,對受賄、搭便車所持的態度對政治信任具有負向影響,說明對這二者所持態度會降低印度國民的政治信任度,這是造成該世代政治信任值低的原因之一。對政府福利、搭便車所持的態度在第四個世代時對印度政治信任產生了正向影響,對政府福利、搭便車所持的態度對前面三個世代則沒有產生作用,對這兩者的態度是第四個世代政治信任上升的原因之一。

(6)國民背景變量對印度政治信任的影響分析。研究發現,性別在第三、四個世代對印度政治信任有負向影響,國外有的學者發現教育程度與政治信任正相關,呂傳振等認為教育程度與政治信任負相關,在這里我們發現,教育程度對印度政治信任的影響并不是靜態的,在第一個世代為負向影響,第三個世代變為正向影響,這種影響實際上呈現出世代變遷的趨勢。本研究中年齡與政治信任負相關,在多元回歸模型中,年齡對因變量的影響呈現動態變化,這與既有的研究有些許出入。具體來說,年齡對第一、三個世代有負向影響,在第二個世代表現為正向影響,第四個世代中則無影響。婚姻狀況在第三、四個世代對印度的政治信任產生了正向影響,這說明婚姻狀況是印度政治信任觸底反彈的推力之一。職業或工作在第一、三、四個世代中對印度政治信任產生負向影響,在第二個世代呈正向影響,個中原因仍有待研究。

三、結論

本研究以WVS獲取的數據資料為基礎,采用定量分析方法,分析印度政治信任的世代變遷狀況,并挖掘造成這些狀況的原因。研究發現,從1989—2007年這18年間,印度的政治信任經歷了“高—低—高”的世代變遷過程。我們還發現印度的總體政治信任度并不高,印度國民對不同政治組織、不同部門的信任程度存在差異,其中對“國土防御部門”(軍隊)信任程度較高,對“國家治理部門”(警察、議會、政府官員、政府和政黨)信任程度較低。在印度政治信任的影響因素方面,社會信任對印度政治信任世代變遷的影響力弱小,非制度化政治參與、政治態度、主觀幸福感、價值觀轉變等因素對印度政治信任的變遷有著較為重要的影響。

根據印度政治信任“高—低—高”的世代變遷狀況,我們認為,在接下來一段時間內,印度的政治信任或將有走低的趨勢,形成“高—低—高—低”的變遷狀況。在接下來的時間里,印度若要加快經濟社會發展、安定國家,執政黨若要長久執政,則需要采取相關措施保持并提高政治信任,鞏固政權合法性基礎,具體政策措施則需要根據各個影響因素、不同部門、不同政治組織的不同情況采取不同的實施方式。

從整體上看,政治態度、主觀幸福感、國民背景變量對政治信任水平影響較大,培養國民正確的政治態度,提高國民的主觀幸福感,如鼓勵國民參與公共政策的制定,幫助國民在政治上的準確自我定位,加大醫療衛生方面的投入以提高國民健康水平,加大社會保障方面的投入以提高公民的生活滿意度等能在相當大的程度上提高政治信任水平。雖然國民背景變量對政治信任的影響呈非規律性的變動,但我們發現,教育程度、婚姻狀況等的確對印度政治信任的提升有重要作用,是以做好國民教育事業,保證國民受教育權利,倡導婚戀自由,促進婚姻幸福等,能有效提高政治信任水平。

政治信任的構成是復雜的,執政黨要想長久執政,除了在政治態度、主觀幸福感、國民背景變量等上述三個方面做努力外,還要在社會信任、非制度化政治參與、代際價值觀轉變等方面下功夫。如前所述,一定程度上,等級森嚴的種姓制度阻礙了社會信任對政治信任的作用。這一制度造成了種姓隔離,致使不同種姓之間、不同階層之間的信任無法形成。反觀印度政壇,這一制度還造成了種姓的政治化與政治的種姓化,致使低階層群體在政治上缺少話語權。這些都大大影響了印度的政治信任。因此,允許階層自由流動,消除階層固化,減少階層歧視,縮小貧富差距,對一國的政治信任有重要作用。從相關性檢驗及回歸模型中,我們看到非制度化政治參與對政治信任的影響呈負向影響與正向影響共存的局面,是以規避風險,揚長避短,是執政黨需要考慮的問題。總的來說,保持民意表達途徑的暢通,引導民意的理性表達,回應公民的合理訴求,這些將有著積極的意義。回歸模型顯示,代際價值觀轉變在第四個世代對印度政治信任產生顯著影響,這說明代際價值觀轉變有賴于后天環境的培養,是以,在社會上引導明辨善惡是非之風氣,在國家層面倡導正確的價值觀念,營造出一個懲惡揚善、自由寬容,能形成共同或相似的價值取向的大環境,有利于培育公民的政治信任。

就部門而言,“國土防御部門”即軍隊的信任度較高且較為穩定,這說明軍隊確切地保衛了印度的國家安全,為印度的發展進步提供了一個穩定、安全的環境,這也是軍隊擁有高信任度的原因。這也反映出軍隊不可或缺的作用,只有在軍隊保衛國家安全的情況下,我們才能談國民對其他部門的信任,倘若軍隊行為失范,失去信任,或有國家動蕩、外敵入侵,甚至國家滅亡之危險。孫子曰:“兵者,國之大事也。”是以,建立一支正義、文明、威武的軍隊極為重要。

印度“國家治理部門”的政治信任具有較強的敏感性,世代變遷的軌跡更明顯。部門內部,對議會、政府官員、政黨的信任都經歷了“高—低—高”的世代變遷過程,對警察、政府的信任在總體上是由“低—高”變動。“國家治理部門”在國家治理方面表現欠佳,是以對其信任度低,進而又導致國家治理效能低下,形成循環“陷阱”。若要提高“國家治理部門”的政治信任,則執政黨需秉持為公民服務的執政方針,政府所作所為需能增加公民福祉,官員腐敗需得到控制,議會、警察需各安其職,政治運行需得到民眾的首肯,但這要依賴于一定的制度環境,只有在民主發展水平較高、民主制度比較健全的情況下,以上所說的才能得以實現。建立在種姓制度之上的印度畸形民主,注定了其“國家治理部門”較低的信任水平。因此,要提高政治信任水平,增強政權的合法性基礎,應首先加強民主制度建設。

雖然中國與印度的國情不同,國家體制不同,但我們仍能從印度那里吸取一些經驗教訓。目前,我國的政治信任存在“差序格局”,對中央政府的信任遠遠超過對地方政府的信任,對縣、鄉一級的基層政府的信任尤其低,而中國目前普遍存在的上訪現象,亦造成政治信任的逐級流失。基層政府的信任度低,政治信任的因故流失,這些都是應該認真對待的問題。我國正處于社會主義初級階段,發展的任務艱巨,要想實現全面現代化,要想實現中華民族的偉大復興,要想實現中國夢,必須要有堅實、穩定、持續的政治信任,以鞏固政權的合法性基礎。從提高、鞏固政治信任的角度來看,我國應進一步健全法律法規,完善社會保障體系,推進醫療衛生、教育等事業的改革,懲治貪污腐敗,保持民意表達渠道的暢通,加強民主制度建設。

本文僅屬探索性的研究,存在一系列的局限。采用的數據來源于WVS,并非專門針對印度政治信任而設計,這是工具上的不足,為此,在有些變量的選擇上還存在著極大的主觀性,如政治參與的變量選擇就并非最優。因為WVS的問卷設計,致有些變量不能采用,經濟形勢對印度的政治生活等各方面都有重要影響,而常用的經濟績效變量,在此由于條件限制不能采用。政治效能感是一個被普遍認可的預測變量,在此也不能采用。由于此等種種限制,本研究只是起拋磚引玉的作用,我們期待更具專題性的實證研究。

[1]上官酒瑞.國外政治信任研究的歷史進程與理論聚焦[J].上海行政學院學報,2011(4):103-111.

[2]虞崇勝,陳鵬.政治信任研究:歷史、邏輯和測量——基于1955年來全球政治信任研究成果的文獻分析[J].比較政治學研究,2012(1):77-97.

[3]Craig S C,Niemi R G,Silver G E.Political Efficacy and Trust:a Report on the Nes Pilot Study Items[J].Political Behavior,1990,12(3):289-314.

[4]帕特南.使民主運轉起來:現代意大利的公民傳統[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[5]楊鳴宇.誰更重要?:政治參與行為和主觀績效對政治信任影響的比較分析[J].公共行政評論,2013(2):52-71+179.

[6] Tianjian Shi.Cultural Values and Political Trust:a Comparison of the People's Republic of China and Taiwan[J].Comparative Politics,2001,33(4):401-419.

[7]Rose R,Mishler W.What Are the Origins of Political Trust?:Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies.[J].Comparative Political Studies,2001,34(1):30-62.

[8]李向民,任宇石,吳志剛.企業員工代際劃分及“新新人類”管理[J].遼寧工業大學學報(社會科學版),2010(1):27-29.

[9]張立群.“代際”的出場與其存在的“焦慮”:關于新世紀一種文學現象的考察[J].南京社會科學,2012(1):135-141.

[10]康斯坦丁,曹興,姜麗萍.代際關系與代際價值[J].青年研究,1989(9):27-32.

[11]Citrin J.Comment:the Political Relevance of Trust in Government[J].The American Political Science Review,1974,68(3):973-988.

[12]宋少鵬,麻寶斌.論政治信任的結構[J].行政與法,2008(8):25-27.

[13]劉昀獻.當代中國的政治信任及其培育[J].中國浦東干部學院學報,2009(4):57-60.

[14]熊美娟.政治信任研究的理論綜述[J].公共行政評論,2010(6):153-180+203.

[15]馬得勇.政治信任及其起源:對亞洲8個國家和地區的比較研究[J].經濟社會體制比較,2007(5):79-86.

[16]熊美娟.社會資本與政治信任:以澳門為例[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2011(4):77-87.

[17]林琳.越南的人際信任價值觀與國家政制[J].東南亞研究,2012(1):10-15.

[18]Verba S,Schlozman K L,Brady H E.Voice and Equality:Civic Voluntarism in American Politics[M].MA:Harvard University Press,1995.

[19]謝治菊.村民政治參與及其對基層政治信任的影響分析[J].廣東行政學院學報,2012(6):43-49.

[20]馬克·E.沃倫.民主與信任[M].北京:華夏出版社,2004.

[21]梅祖蓉.中國政治信任水平測度指標及現狀[J].云南社會科學,2009(2):5-9.

[22]Inglehart R,RAbramson P.Economic Security and Value Change.[J].A-merican Political Science Review,1994,88(2):336-354.

[23]王天楠.英格爾哈特代際價值觀轉變理論及其現實意義探究[J].武漢科技大學學報(社會科學版),2014(1):60-66.

[24]張宇,王冰.觀念改變世界:“世界價值觀調查”研究評介[J].華中科技大學學報(社會科學版),2012(4):101-107.

[25]Zhengxu Wang.Before the Emergence of Critical Citizens:Economic Development and Political Trust in China[J].International Review of Sociology,2005,15(1):155-171.

[26] Grimmelikhuijsen S.Do Transparent Government Agencies Strengthen Trust?[J].Information Polity,2009,14(3):173-186.

[27]Seok-Eun Kim.The Role of Trust in the Modern Administrative State an Integrative Model[J].Administration & Society,2005,37(5):611-635.

[28]Berman E M.Dealing with Cynical Citizens[J].Public Administration Review,1997,57(2):105-112.

[29]Carnevale D G.Trustworthy Government:Leadership and Management Strategies for Building Trust and High Performance[M].San Francisco:Jossey-bass Publishers San Francisco,1995.

[30]謝治菊.論我國農民政治信任的層級差異:基于A村的實證研究[J].中共浙江省委黨校學報,2011(3):77-82.

[31]唐斌.政治信任的概念、特征與價值[J].理論月刊,2011(8):49-52.

[32]林承節.印度近二十年的發展歷程[M].北京大學出版社,2012.

[33]戴維·伊斯頓.政治生活的系統分析[M].王浦劬譯.北京:華夏出版社,1999.

[34]尤斯拉納.信任的道德基礎[M].中國社會科學出版社,2006.

[35]Aberbach J D,Walker J L.Political Trust and Racial Ideology[J].The American Political Science Review,1970:1199-1219.

[36]閆健.居于社會與政治之間的信任:兼論當代中國的政治信任[J].南昌大學學報(人文社會科學版),2008(1):26-31.

[37]Newton K.Trust,Social Capital,Civil Society,and Democracy[J].International Political Science Review,2001,22(2):201-214.

[38]李明,潘春陽,蘇曉馨.市場演進、職業分層與居民政治態度:一項基于勞動力市場分割的實證研究[J].管理世界,2010(2):60-68.

[39] Mcdill E L,Ridley J C.Status,Anomia,Political Alienation,and Political Participation[J].American Journal of Sociology,1962,68:205-213.

[40]侶傳振,崔琳琳.城鄉居民政治信任的差異化比較研究:以政府績效為研究視角[J].現代城市,2012(2):41-44.

[41]胡榮,胡康,溫瑩瑩.社會資本、政府績效與城市居民對政府的信任[J].社會學研究,2011(1):96-117+244.

[42]趙瑩瑩.種姓制度對印度現代化進程的影響[D].蘭州大學,2010.

[43]孔凡義.信任、政治信任與政府治理:全球視野下的比較分析[J].中國行政管理,2009(10):123-126.

[44]李連江.中國農民的政治參與[EB/OL].http://www.comment-cn.net/data/2006/1010/a-rticle_20361.html.

[45]胡滌非.村民政治信任及其對村級選舉參與的影響:基于廣東省惠州市P村調查的實證研究[J].暨南學報(哲學社會科學版),2010(3):156-162.

[46]胡榮.農民上訪與政治信任的流失[J].社會學研究,2007(3):39-55+243.

[47]黎平海.印度金融自由化對中國金融體制改革的參照意義[J].東南亞研究,2005(2):41-45.

[48]張健.當代中國政治信任的結構與變遷:1978-2010[D].上海:華東師范大學,2011.

[49]Norris P.Critical Citizens:Global Support for Democratic Government:Global Support for Democratic Government[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

- 世界經濟與政治論壇的其它文章

- 互聯網平臺企業的競爭發展戰略——基于雙邊市場理論