小提琴協奏曲《梁山伯與祝英臺》結構分析

文/李 虻

小提琴協奏曲《梁山伯與祝英臺》結構分析

文/李 虻

小提琴協奏曲《梁山伯與祝英臺》(以下簡稱“《梁祝》”)是一首單樂章標題協奏曲,風靡中國樂壇半個多世紀。其交響樂隊的多層次立體化展開、為強化矛盾戲劇化沖突而借鑒的西方奏鳴曲式結構原則,使音樂界(包括作者)大多將其結構界定為奏鳴曲式;而其越劇韻味的民族旋律在全曲中的貫穿、中國傳統審美意境的戲劇化情節展開、板式——速度布局對結構的影響,又使其深深地打上了中國傳統音樂結構的烙印。

兩種結構思維的對峙,使該作品結構屬性一直存有爭議。本文以西方奏鳴原則為分析的切入點,力求在邏輯嚴謹的前提下,條分縷析地說明其“邊緣性自由奏鳴曲式”的結構特征。

一、曲式分析

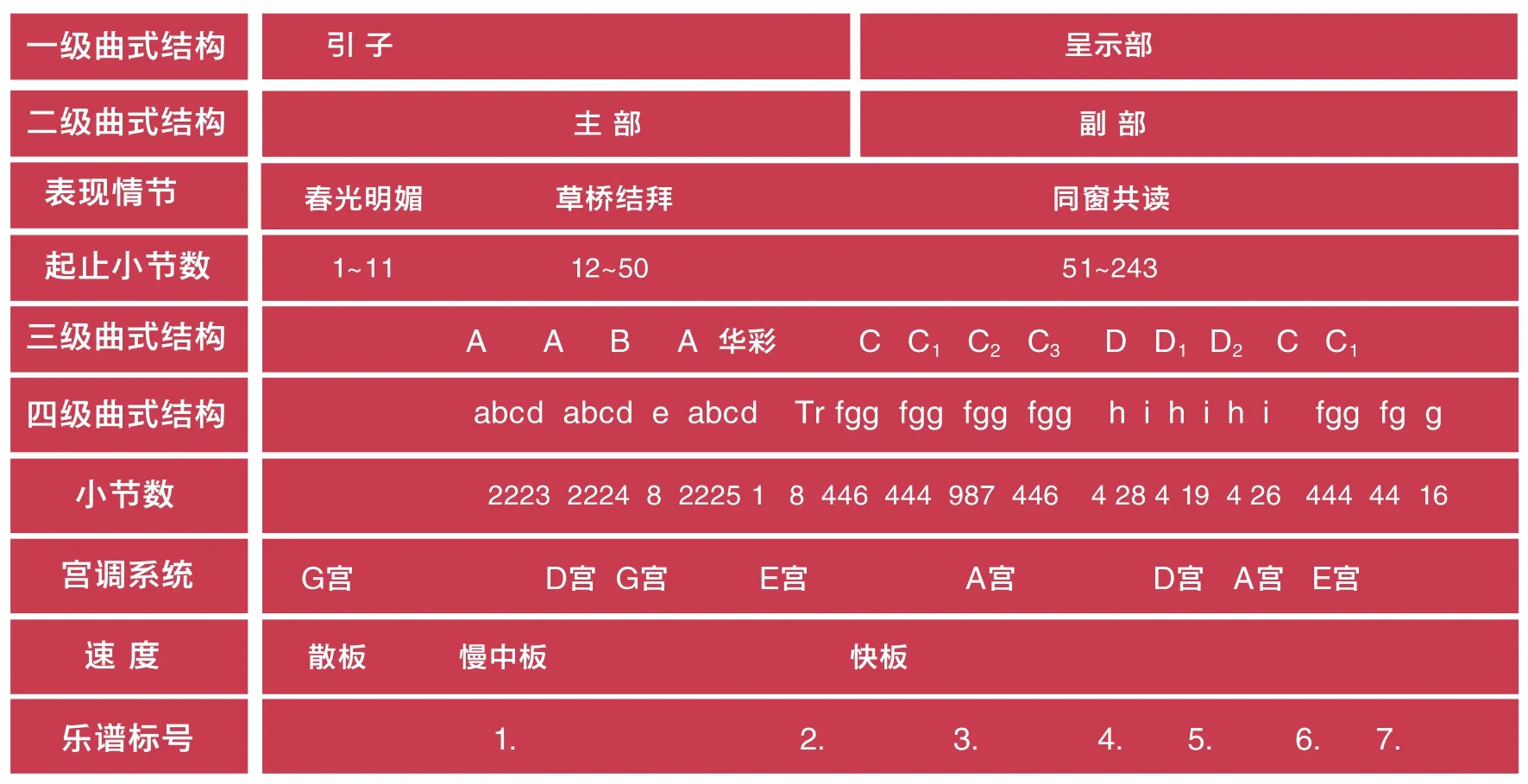

邊緣性自由奏鳴曲式(一)

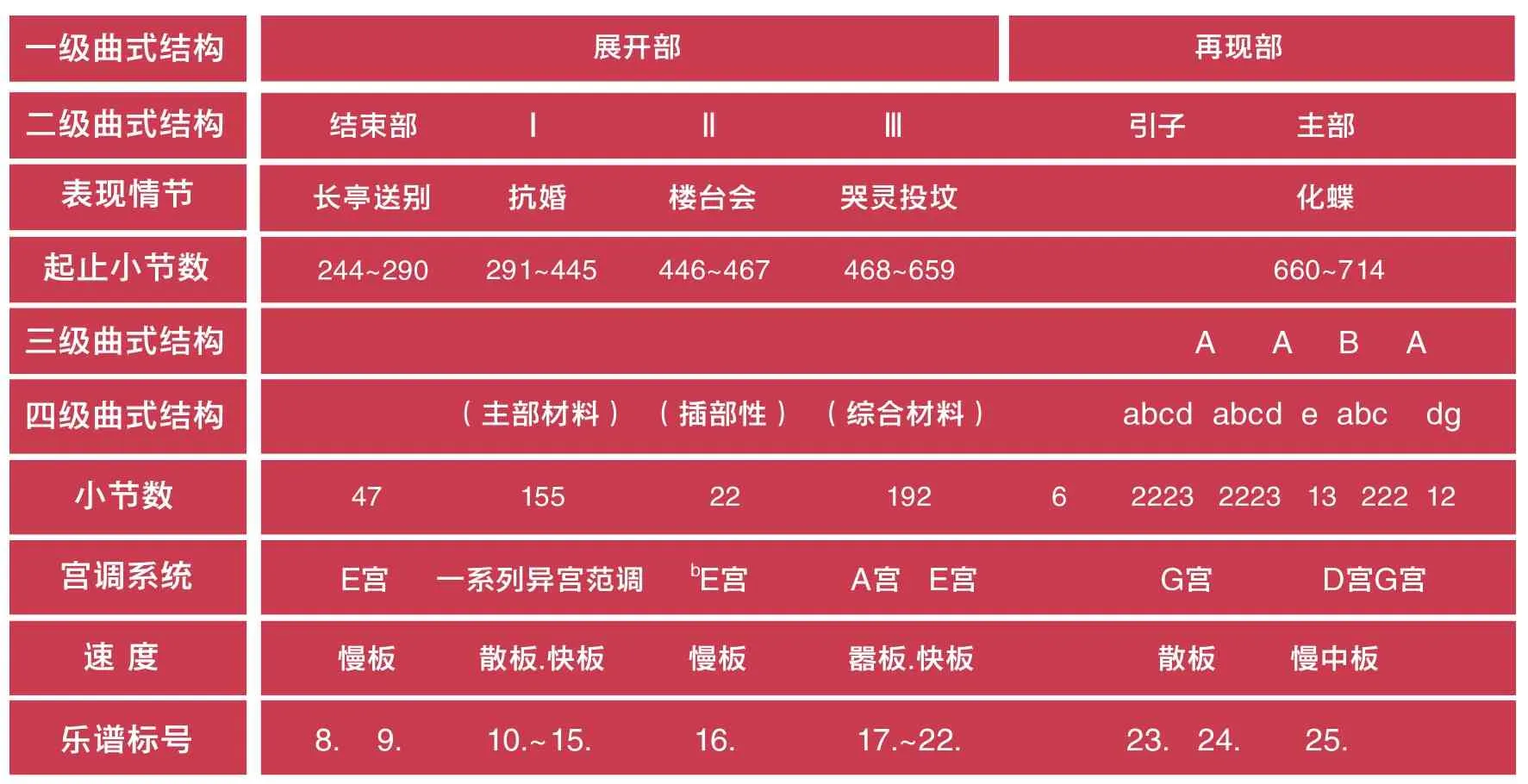

邊緣性自由奏鳴曲式(二)

二、邊緣性自由奏鳴曲式辨析

全曲基本調式為徵調式,通過調性的變化形成和聲發展的基礎。呈示部由主部、副部、結束部三個部分組成,以徵調式為基礎。

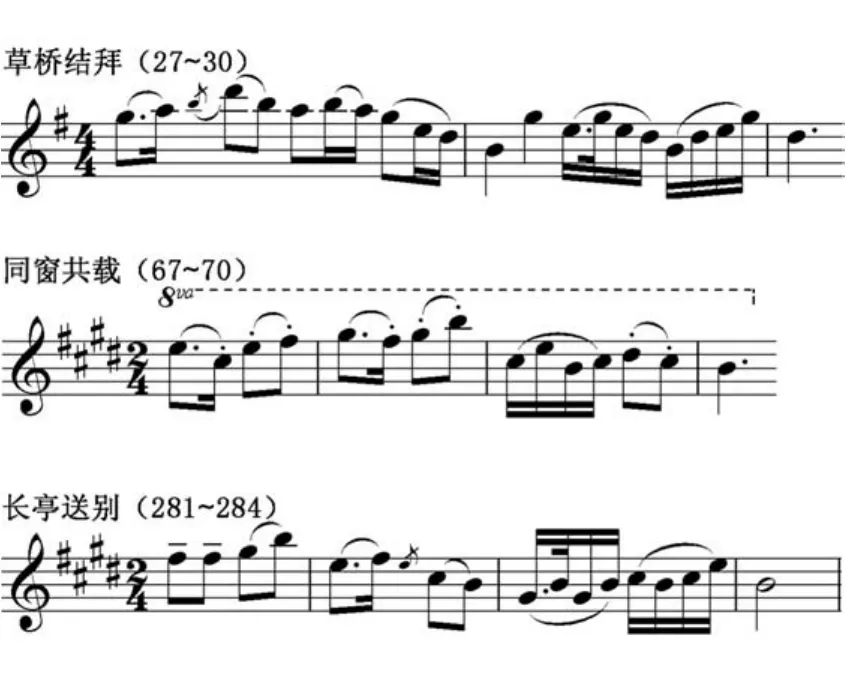

主部以抒情的慢中板表現“草橋結拜”主題,再現性單三部曲式,A樂段為起承轉合式結構,重復一次;B段在屬調上陳述,展開性結構。第50小節散板的華彩片段起到連接部的作用。

副部以快板表現“同窗共讀”主題,采用變奏曲式與三部性交融的邊緣曲式。開始是8小節小引子,第一部分(59~122)由C樂段和三次變奏構成,具有變奏曲式的特征。C樂段是三句式結構,第三句是第二句同頭異尾的變奏。C樂段在B徵調上陳述兩次后,又在E徵調上變奏一次,引出中間部分的調性。中間部分(123~207)由D樂段和兩次變奏構成,材料同樣具有變奏曲式的特征,調性則通過E徵-A徵-E徵形成再現三部性。D樂段為不對稱兩句式結構,后樂句以分裂、模進等手法劇烈擴展。再現部分(208~243)只再現了兩個C樂段。

結束部以慢板表現“長亭送別”主題。

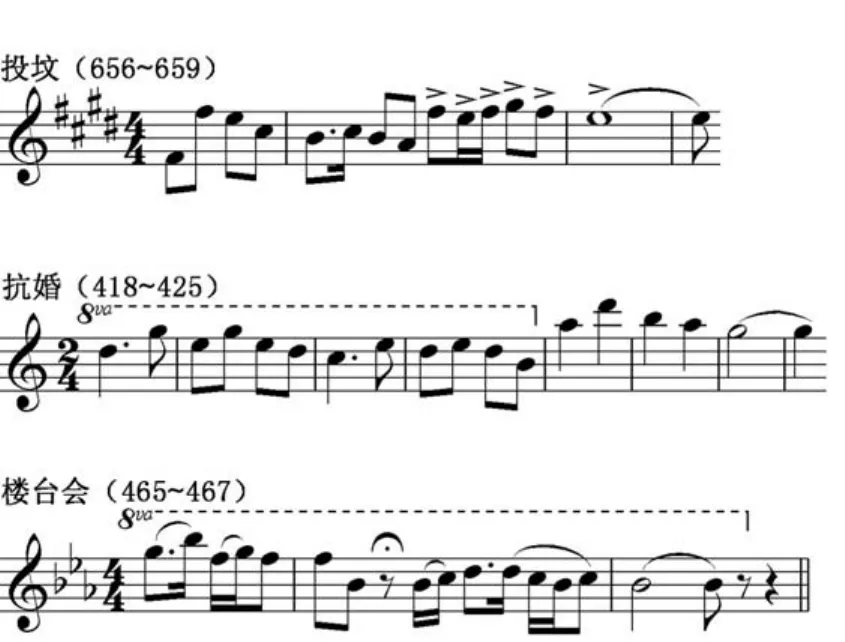

展開部可以根據主題情節分為三個部分。引入部分(標號10)以陰沉的小廣板開始,隨著情緒的逐步緊張,速度逐漸加快,與快板的基本展開Ⅰ共同表現“抗婚”主題。基本展開Ⅱ以慢板表現悲痛欲絕的“樓臺會”主題。基本展開Ⅲ借助越劇中緊拉慢唱的囂板來表現“哭靈投墳”主題(標號17-21是“哭靈”主題,標號22是“投墳”主題),堅決的急板與哭訴的囂板交替發展。

再現部只變奏再現了引子與主部,省略了體現奏鳴曲式重要調性關系的副部,同時省略了結束部。

三、民族化旋律貫穿對結構的影響

《梁祝》各主題之間看似對比鮮明,表達著不同的情感和意境,但音樂材料的發展不僅運用了典型奏鳴曲式呈示部中主部與副部對比、展開部中多層次積極展開的技術手法,而且更多地運用了中國作品中常見的派生、展衍等發展模式。各主題之間通過合頭、合尾等方式,將愛情主題優美旋律連貫地穿插于音樂發展的各個階段,以相似的材料塑造不同的音樂形象,通過情節的發展產生結構的聚集力,從而將跳躍性發展的故事情節與愛情主題的展開更緊密地結合起來,更符合中國人聆聽音樂的審美習慣。

中西方音樂結構美學原則本身就具有差異性。西方音樂結構以“呈示——對比——再現”最為典型,強調平衡、比例、對稱、統一的結構形式,按照一定的陳述規律將作品劃分為特定的曲式功能。而中國傳統音樂結構則常借助于情節的發展、板式的變化等因素組織音樂構架,音樂的對比性、再現性等結構原則相對較為自由。正是這種審美意識上的差異,使《梁祝》的結構分析可能得出不同的結果。

[1] 楊儒懷.《音樂的分析與創作》(上)[M].北京:人?民音樂出版社,1995

[2] 陳國權.《“板式 —— 變速結構”與我國當代音樂創作》(上)[J].中央音樂學院學報,1994(3):3-10

(責任編輯 張曉燕)