真菌提取酶和細菌提取酶對漂白的不同響應

真菌提取酶和細菌提取酶對漂白的不同響應

北美的一些紙廠多年來從里氏木霉(一種真菌)中提取木聚糖酶并成功地將其應用到漂白工藝中;而南美一些紙廠嘗試使用細菌提取酶進行酶法漂白,不僅大幅增加了運行費用,而且漂白條件無法維持;最近,后者的一家紙廠進行了一項更具商業化的真菌提取酶的短期中試,取得了技術上的成功……此文試圖弄清楚為何南美紙廠使用細菌提取酶的效果不理想,而北美紙廠和一家南美紙廠使用真菌提取酶時取得了非常好的效果?!

酶對漂白效果的改善機理至今并沒有得到透徹的理解。目前知道的是,從纖維上去除木聚糖和木聚糖混合物不僅會降低漿料的卡伯值,也會使纖維在隨后的漂白階段中易于受到脫木素段的影響。一般來說,木聚糖酶只有一個功能:去除纖維上的部分木聚糖并降低其他木聚糖的聚合度。在硫酸鹽漿的生產過程中,殘余的木素和木素衍生物一部分以共價鍵吸附在糖類的基團上,另一部分以沉淀木素的形式殘留在纖維的表面上。己烯糖醛酸基團可能連接到木聚糖上并提高卡伯值的測量值(假木素)。

使用氧化性化學品的多段漂白過程一般用于提取殘余木素和己烯糖醛酸基團。在氧化性化學品之前使用木聚糖內切酶有利于后續階段殘余木素的脫除,從而降低漂白過程中二氧化氯的需求量。不過木聚糖內切酶加快木素脫除的確切機理還不清楚。漿料中木聚糖的降解可能會充分打開纖維的結構,有利于漂白化學品與纖維的反應,從而更加容易去除相對分子質量大的木素。其次,半纖維素的活性可能去除漿料中的木素-碳水化學物復合體(LCCs)。最后,木聚糖酶的活性可輕松去除硫酸鹽漿纖維表面的沉積木素并釋放出圈閉在漿料中的木素。含有己烯糖醛酸基團的木聚糖可能被去除,從而降低測量卡伯值,也就降低了漂白中二氧化氯的消耗量。

酶應用的挑戰在于,并不是所有的木聚糖酶都有相同的結構或取得相同的漂白效果。某些木聚糖酶可以降低纖維中木素的含量。其他木聚糖酶雖對卡伯值有微小或沒有影響,卻仍然可以在達到目標白度的前提下明顯降低氧化劑的用量。在目前所使用的木聚糖酶中,真菌類木聚糖酶趨向于強化氧化性化學品的使用效果,而細菌類木聚糖酶趨向于大幅降低卡伯值。真菌類酶對碳水化合物表現出相同的強化水平,因此與細菌類酶相比攻擊性較弱。實際上,目前發現僅有2個種族11種酶可以與底物相結合。這些都是從絲狀體細菌鏈霉菌和褐色高溫單孢菌得到的木聚糖酶。褐色高溫單孢菌酶可以連接到纖維素和非溶解性木聚糖上,不過其活性僅僅只針對木聚糖。因此,當用量一定時,真菌類的酶相較細菌類酶可以更大程度地降低卡伯值并減少半纖維素的損失。

1 北美紙廠使用真菌類木聚糖酶漂白

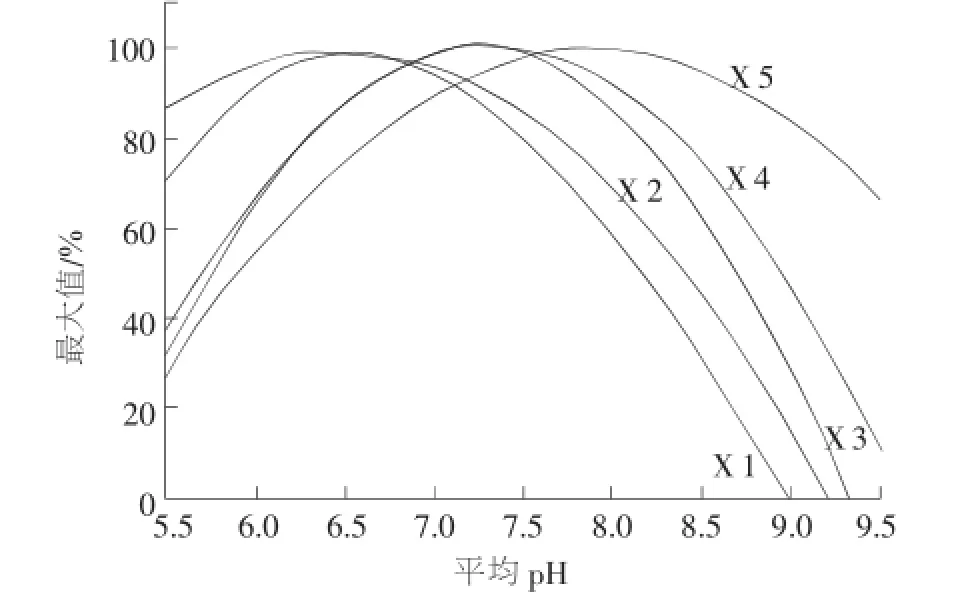

最近,北美至少有12家紙廠正在使用真菌提取酶作為其漂白過程的一部分。這些紙廠的漂白過程大部分為常規漿料漂白。在使用或不使用氧法脫墨的闊葉木和針葉木硫酸鹽漿的三段、四段或五段漂白工序中加入酶法漂白,不僅經濟可行,而且操作方便。要想將酶法漂白作為一種可行的漂白工藝,紙廠必須先具備一定的條件。一般來說,采用酶法漂白的紙廠必須具備可以充分混合酶和漿料至少15 min的應用點,混合時的最佳pH為6.0~8.0。酶的最佳溫度一定要與酶的類型相匹配,這點非常重要。圖1為實驗室中系統pH發生變化時對不同木聚糖酶的效果。

圖1 最佳條件下pH對不同木聚糖酶的影響

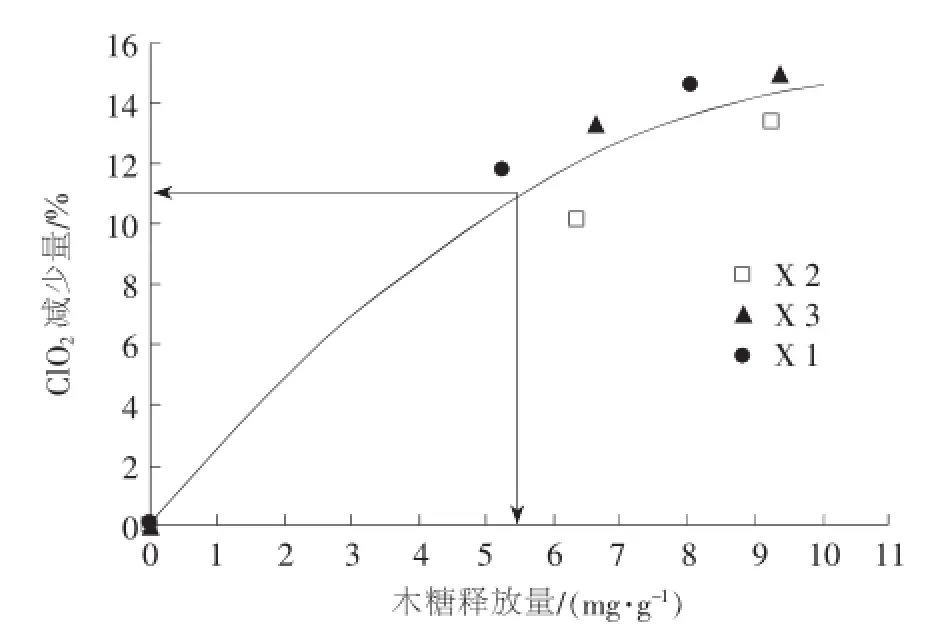

根據酶的種類、應用溫度和保留時間,可接受的pH范圍在5.5~9.0。一般情況下,溫度應該在40~80℃。最后是漿料對酶的敏感性,可通過測量實驗室中用酶處理后漿料中的木糖的含量來表示。木聚糖酶成功應用的一般情況是,每克闊葉木纖維或針葉木纖維應當至少溶解出5.5 mg或3.5 mg的木糖。圖2為3種不同的木聚糖酶處理纖維時木糖的溶出量與二氧化氯用量減少的關系。一般而言,每克闊葉木纖維應當至少溶解出5.5 mg的木糖,酶的應用才經濟可行。實驗室漂白通過達到較高的目標白度來測量二氧化氯用量的降低。當所有這些條件都可以滿足時,紙廠就可以開展酶法漂白中試。

圖2 3種不同的木聚糖酶處理纖維時木糖的溶出量對二氧化氯用量減少的關系

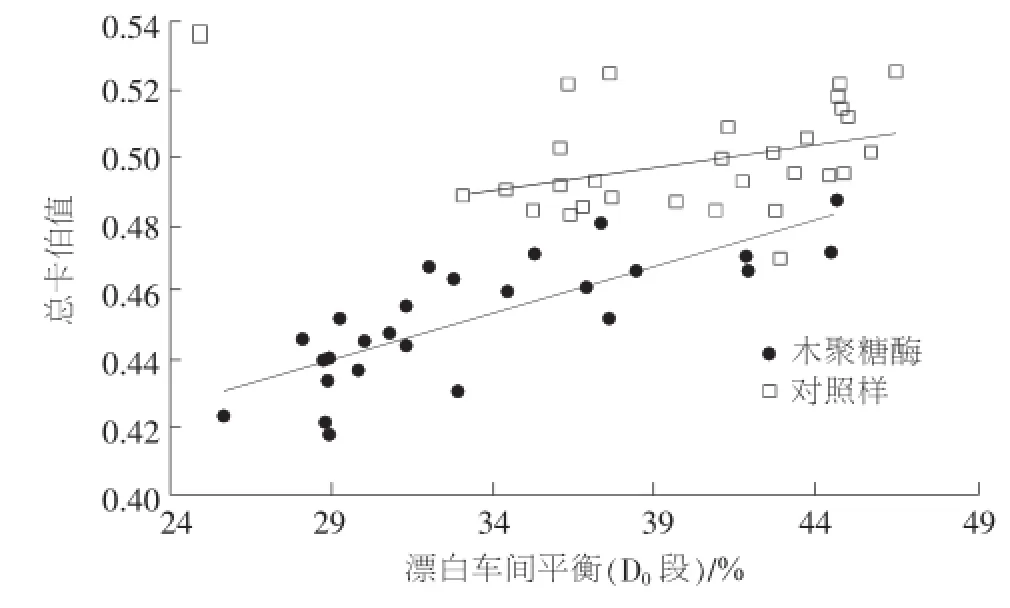

圖3為最終漿料白度一樣時,使用四段漂的北美闊葉木紙廠的漂白車間的平衡對總卡伯值的影響。

圖3 目標白度一定時漂白車間的平衡對總卡伯值的影響

酶的用量逐漸提高時,由于二氧化氯在漂白第1階段的百分比降低,總二氧化氯用量就會降低。一般來說,如果大量降低前一階段化學品的用量,在D1段就可達到目標白度。對于木聚糖酶的應用取得優良效果的紙廠,可降低其二氧化氯總需求量的10%~24%。

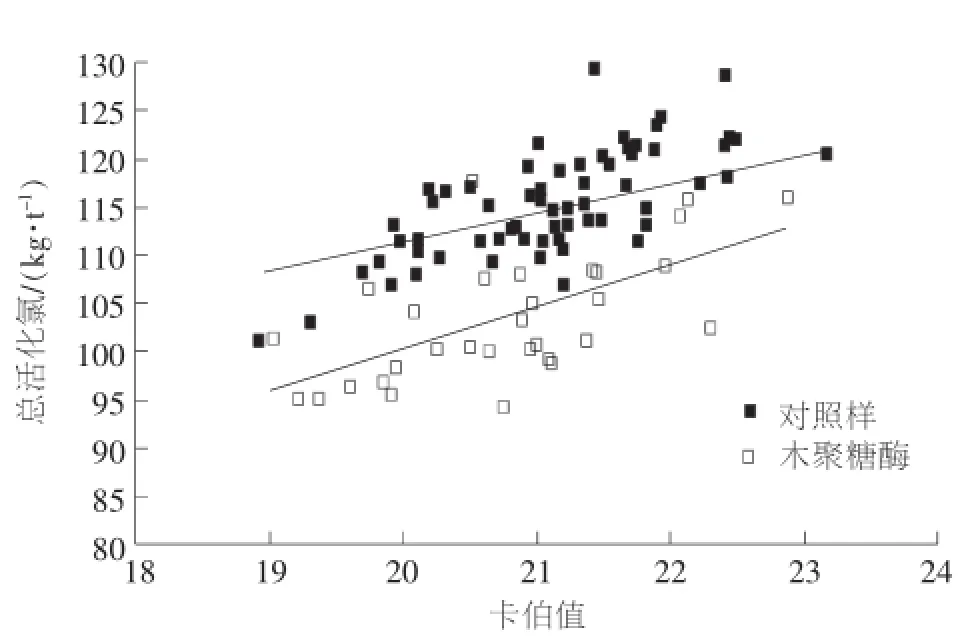

圖4所示為使用五段漂的北美針葉木紙廠的漂白車間漂白到一定白度時所需的活化氯的量。

圖4 北美針葉木紙廠的漂白車間漂白到一定白度時所需的活化氯的量

當酶使用在某一固定的漂白階段時,總的活化氯的量明顯下降。此外,酶處理前后,卡伯值沒有發生明顯變化。北美紙廠的漂白區間在使用酶之后其廢水中的生物需氧量也沒有變化。

2 南美紙廠使用細菌類木聚糖酶漂白

與北美紙廠不同,南美紙廠在其漂白車間里并不使用酶法漂白。目前已至少進行了5次酶法漂白的中試。其中4次(3次為桉樹,1次為放射松)含有氧漂,且在酶處理之后的洗滌中對粗漿進行壓榨。紙廠結構封閉性很強,酶處理階段的濾液回流到粗漿洗滌過程中并最終通過氧漂階段回收。每一次中試的初始結果都表明,酶的作用和預期的一樣。其中,D1段的白度增加了。然而,繼續運行小段時間后,氧脫木素階段的效果開始向壞的方面發展,在酶處理階段產生的總有機碳(TOD)和化學需氧量(COD)急劇上升。TOD和COD的增加以及氧漂階段的惡化,使得在漂白的第1段就要添加更多的氧化劑(二氧化氯)。這樣一來,在第1階段增加的氧化劑的量就會大于因為使用酶處理而減少的氧化劑的量。

第5次中試(桉樹)在一家廢水循環相對而言更加開放的紙廠進行。酶處理作為漂白第1階段,在高濃度的給料池中進行,且酶處理和第1段二氧化氯漂之間沒有洗滌漿料。漂白第1階段的廢水直接排放到廢水處理廠。酶處理完成后,結果表明酶處理階段成功了。D1段白度增加,且在保持目標白度的前提下大大降低了二氧化氯的量。經過24 h的運行后,廢水處理車間發現漂白車間的廢水中含有過量的BOD和COD,中試不得不停下來。而一旦在漂白過程中不使用酶處理,廢水中的BOD和COD的量就恢復到了正常水平。漂白車間廢水中過高的TOC和COD可能是由酶處理過程中溶解的木聚糖導致的。

3 南美紙廠使用真菌類木聚糖酶漂白

經過在放射松紙廠使用細菌類木聚糖酶的中試失敗后,接著使用在北美紙廠使用的木霉衍生的木聚糖酶進行第2次中試。在中試的開始階段,D1段的白度明顯提高,整個漂白階段可以減少12%的二氧化氯的使用量。粗漿洗滌的廢水中TOC的量略有增加,氧漂階段也沒有發現負面作用。這次中試時間很短,雖然技術上取得了成功,但沒有重復試驗。

這些中試(失敗或技術上成功)都沒有通過足夠的試驗來全面優化與酶應用有關的化學品用量。總的來說,5次試驗中有1次成功降低了氧化劑的需求量,5次試驗都明顯增加了D1段漂白的白度。

4 討論

最初,北美紙廠和南美紙廠的漂白過程使用酶漂白效果的不同令人十分疑惑。因為在北美地區和歐洲紙廠,酶法漂白在完全封閉的含有氧脫木素階段的漂白中的應用取得了成功。北美紙廠中酶的應用效果也不錯,并沒有影響廢水處理車間BOD的含量。在仔細比較北美紙廠酶應用的成功案例和南美紙廠案例,發現了二者的主要區別,即所用的木聚糖酶的類型不同。北美紙廠和歐洲紙廠的酶處理應用中使用的是純度相當高的真菌類木聚糖酶;而每一個失敗的南美紙廠中試都使用的是細菌類木聚糖酶。

使用桉樹的紙廠還存在另外一個區別,即根據使用真菌酶的實驗室測試,桉樹纖維與南美的闊葉木比起來,對酶處理的活性更高。在真菌酶應用中,每噸桉樹纖維需要使用60 mL的酶,并減少12%的二氧化氯的使用量。而每噸南美混合闊葉木纖維要使用150 mL酶才能減少同樣量的二氧化氯。

木聚糖結構比較復雜,是存在于細胞壁中的長鏈且分支較多的聚合物。闊葉木的乙酰化木聚糖和針葉木的阿拉伯糖基木聚糖是木聚糖在木材中的2種主要存在形式。這2種木聚糖有結構簡單的4-O-甲基-α-D-葡萄糖醛酸取代基,分別約為木糖殘余物的10%和18%。酸性基團吸附在木糖殘余物的C 2結構上,而O-乙酰基和o-L-阿拉伯糖-呋喃取代物會吸附在C 3上;木糖的殘余物最多只有1個分支。乙酰基取代物會取代闊葉木木聚糖中約70%的木糖殘余物,而阿拉伯糖基取代物取代針葉木木聚糖中約12%的木糖殘余物。闊葉木和針葉木的木聚糖有1個含有鼠李糖、半乳糖和木糖殘余物的還原性末端。某些木聚糖含有分支,這些分支由不同的阿拉伯糖基、半乳糖基、葡萄糖基和木糖殘余物組成。

木聚糖可能是木質細胞次生壁中木素和其他碳水化合物的主要連接物,它是孤立的酚醛碳水化合物復合物中主要的碳水化合物,如通過阿拉伯糖和葡萄糖殘余物以共價鍵的形式連接到酚醛殘余物中。這些復合物中較高的酚醛含量表明碳水化合物連接到了木素的碎片上。然而,酚類取代物也可能通過交叉連接將木聚糖分子和木聚糖酶連接到其他多糖分子上。木聚糖和果膠質取代物之間的連接表明可能存在木聚糖-果膠質-蛋白質復合物。

商業上使用的細菌類木聚糖酶處理方式比真菌類酶的處理方式攻擊性更強。細菌類木聚糖酶切斷木聚糖主鏈上的木聚糖,大幅降低漿料的卡伯值,而商業細菌類木聚糖酶趨向于維持或輕微減少漿料的卡伯值。卡伯值的大量降低表明細菌類木聚糖酶切斷了纖維上以LCCs形式存在的木素和木聚糖的連接。而真菌類木聚糖酶更有選擇性地切斷了纖維表面的木糖低聚物。其他導致卡伯值降低的機理可能是去除木素上以氫鍵連接的木聚糖或者木素溶解出木聚糖,這些都會使卡伯值輕微下降。有文獻表明,經過酶處理后,每1 kg漿料會減少5~10 mol的己烯糖醛酸(約降低0.4~0.9卡伯值),漿料的總卡伯值會降低三分之一到二分之一。

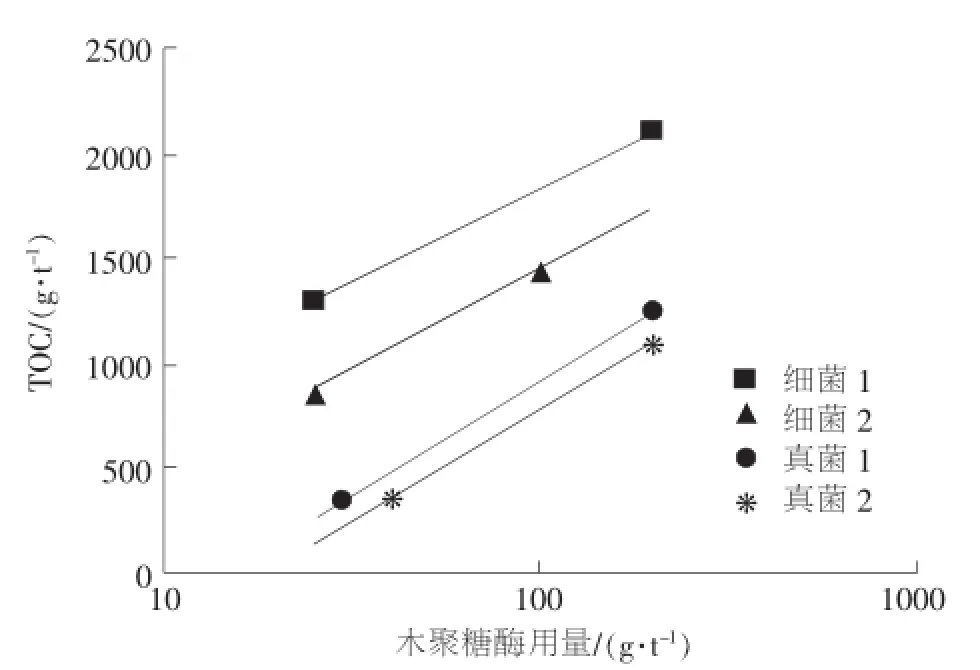

細菌類酶對碳水化合物的吸附能力非常強,從而去除了木糖低聚物和LCCs。真菌類酶對碳水化合物的吸附能力并沒有細菌類酶強,所以移除碳水化合物的能力也不如細菌類酶。圖5為實驗室內酶的用量變化時漿料中TOC的釋放量。

圖5表明,與真菌類木聚糖酶相比,細菌類酶的應用確實溶解出大量TOC。此外,一些學者最近的研究表明,真菌木聚糖酶的處理增加了模擬開放式污水系統中的TOC和COD。

根據細菌木聚糖酶處理后卡伯值的降低,LCC的大量降低可能是南美紙廠中開放污水系統中TOC和COD增加以及封閉系統中氧脫木素效率降低的主要原因。通過細菌類酶處理溶解出的木素所含有的酚基木素的量不足以與氧發生反應,因此在氧脫木素階段不會發生反應。另外一個可能的機理是攻擊性更強的真菌類木聚糖酶釋放出更多的木聚糖,從而包圍住氧漂階段的纖維和木素,避免其與碳水化合物上的羥基和芳香環上的π鍵發生反應。這個反應類似于環糊精和染料的反應,從而使二者更為穩定而不與其他化學品反應。

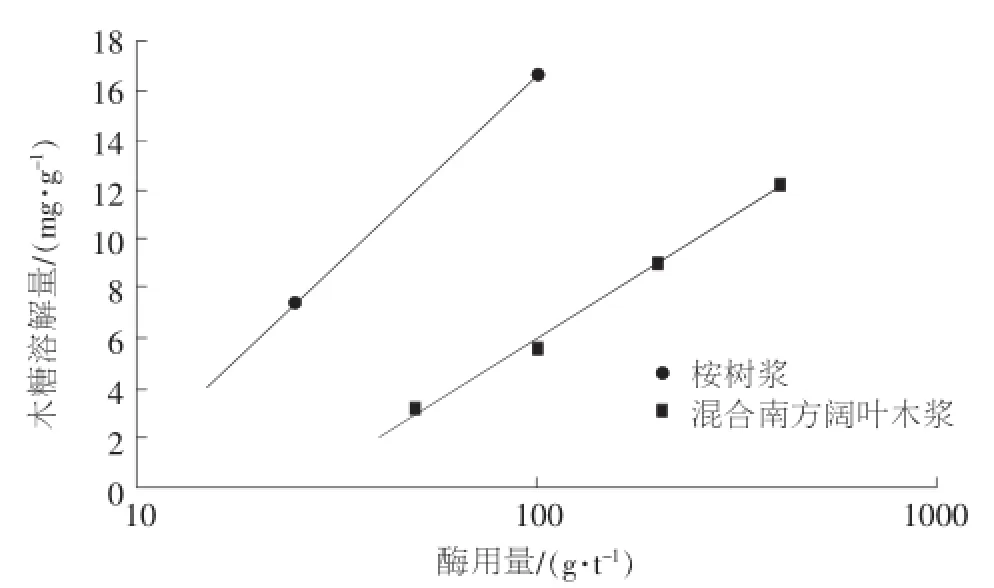

實驗室使用細菌類木聚糖酶處理桉樹漿的研究表明,桉樹纖維對酶處理非常敏感。圖6為在桉樹漿和混合南方闊葉木漿在完全相同的實驗室條件下(pH=6.8,70℃,60 min)溶解出來的木糖含量。

圖5 不同用量的細菌類和真菌類木聚糖酶處理下TOC的釋放量

圖6 在相同反應條件下,桉樹漿和混合南方闊葉木漿在不同木聚糖酶用量下木糖的溶解量

圖6的數據表明,酶處理的條件相同時,桉樹漿溶解出的糖類明顯多于混合南方闊葉木漿溶解出的糖類。圖6還表明,當對木糖選擇性非常高的酶的含量相對較低時,就可以實現北美紙廠酶漂白費用的降低,且不會給南美紙廠氧漂階段帶來負面影響。真菌類木聚糖酶處理放射松的成功案例表明此技術非常成功。

在北美紙廠中,即使使用相當低量的酶,糖類的溶出量也不會有太大變化,就有可能控制TOC和BOD的總釋放量并進入到氧漂階段,這樣就可充分認識到酶在漂白過程中的優勢。未來,實驗室的研究應當致力于選擇更加合適的真菌木聚糖酶。

5 結論

迄今為止,北美紙廠已將上百萬噸商業用酶成功應用在漿料處理上。酶的應用可以降低三段漂和四段漂車間以及纖維生產線的費用,不論這些漂白階段是否含有氧漂階段。南美紙廠使用氧漂段的纖維生產中至少已開展6次紙廠規模的中試。其中有4次使用的是桉木漿,2次使用的是放射松纖維并使用了氧漂。南美紙廠的4次中試都失敗了,在這4次中試開始之后,TOC和COD進入到氧漂階段,迅速降低了氧漂段的效率,導致漿料的卡伯值增加。而這些漿料從氧漂段進入到漂白車間后使得D0段的二氧化氯的需求量顯著增加,從而抵消了酶的使用可能帶來的二氧化氯用量的降低。在一家更為開放的紙廠系統中開展的中試表明,酶的應用明顯增加了廢水處理車間中的BOD和COD,導致中試提前停止。

使用真菌類酶的實驗室研究表明,桉木纖維對木聚糖酶的應用非常敏感,使用少量的木聚糖酶就可以大量降低二氧化氯的使用量。這樣就可以顯著降低桉木漿廠的費用。不過,氧脫木素段COD的增加導致費用增加,抵消了前面費用的減少。

近期,南美紙廠的中試使用細菌類木聚糖酶取代真菌類木聚糖酶。實驗室研究表明,細菌類酶與相同的真菌類酶相比,對糖類的攻擊性更強。使用細菌類酶處理纖維時漿料的卡伯值顯著降低,而使用真菌類酶處理纖維時卡伯值沒有降低或只是輕微減少。細菌類酶可以切斷木聚糖分子釋放出大量的LCCs,導致酶處理階段廢水中的TOC含量大量增加。這表明這些LCC可以抵抗典型的氧漂條件下氧的攻擊。如前所述,這個結果也可能是其他的機理導致的。釋放出來的木素含有的酚基木素的量可能并不多,在氧漂段不足以發生反應。

(胡偉婷編譯)