構建科學合理的環境監測培訓效果評估體系

李林楠,牛航宇,馬莉娟,徐 琳

中國環境監測總站國家環境保護環境監測質量控制重點實驗室,北京100012

人員培訓作為提高環境監測“軟能力”的重要手段,越來越受到環境監測管理部門的重視,培訓工作進入了發展的“快車道”。2008年以來,環境保護部組織開展了多種形式的培訓工作,僅中國環境監測總站就舉辦了培訓班150余期,培訓人數1.6萬人次。各級環境監測機構也根據實際需要,利用儀器廠商、科研院所等機構組織了不少的專門培訓。然而,在培訓規模不斷擴大的同時,也出現了一些培訓班課程設置不合理、教師授課水平低、針對性實用性不強、培訓質量不高等問題,阻礙了培訓工作更進一步的發展。因此,為更好的檢驗和提高培訓工作的實際效果,必須構建科學合理的培訓效果評估體系。

1 培訓效果評估介紹

培訓效果評估是利用多種測量手段,檢驗培訓是否達到預期目標,找出培訓活動中存在的不足,并最終改進培訓活動的過程。《質量管理培訓指南》(GB/T 19025—2001)中明確指出“培訓效果評估是培訓活動的重要環節”[1];美國環境保護署(US EPA)規定培訓評估(Training Program Evaluation)是質量體系培訓項目的必要步驟,并給出了具體的操作方法[2]。

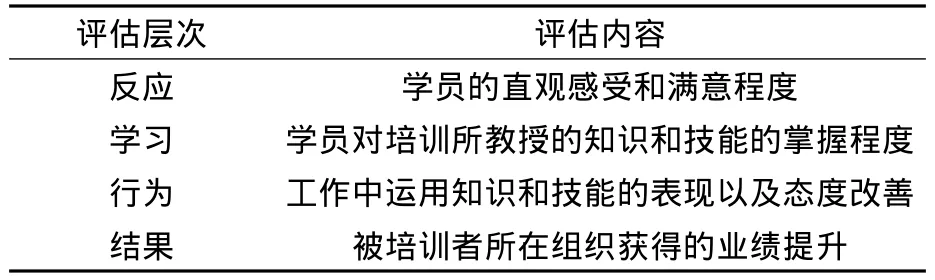

國外對企業培訓效果評估的研究相對成熟,創立了許多評估模型,最為經典的是Kirkpatrick于1959年提出的4層次評估模型(即“反應-學習-行為-結果”模型,見表1),該模型在培訓效果評估的針對性、層次性、全面性和有效性等方面都得到了很好的實踐驗證[3-4]。其他使用較多的有Warr等人的CIRO評估模型、Hamblin5層次評估模型、Kaufman5層次模型和Phillips投資回報率模型等,但這些模型從本質上都是對Kirkpatrick4層次評估模型的改良和細化[4-5]。國內的相關文獻較少,一些學者對實驗室分析技術人員或單獨的環境監測機構的培訓效果評估進行了探討,但對環境監測系統整體的培訓效果評估體系尚未開展專門的研究[5]。

目前國內環境監測培訓效果評估工作開展較少,其中一個重要原因是培訓的管理者和組織者對培訓工作的認識仍停留在“舉辦了多少期培訓班”、“培訓了多少人”等反映“數量”的指標,而對培訓的“質量”重視程度不夠、認識水平不高。此外,國內外在環境監測培訓領域方面的相關文獻較少,對環境監測培訓效果評估的理論基礎、指標體系、評估方法和評估結果應用等方面研究不足。該文以Kirkpatrick4層評估模型為基礎,嘗試建立一個符合環境監測工作特點、可行性和操作性較強的培訓效果評估體系。

表1 Kirkpatrick4層次培訓效果評估模型

2 構建環境監測培訓效果評估體系

各級環境監測機構目前參加的培訓主要有2類:一是環境監測系統內部的培訓,由各級環境監測管理部門組織舉辦,是目前培訓活動的主要類型;二是監測機構出于實際需要(如新購置儀器的操作培訓),利用儀器廠商、科研院所等資源開展的外部培訓。兩類培訓盡管組織者有所不同,但培訓目標、組織形式和教學方式都較為相近,培訓效果評估過程也大致相同。構建科學、有效、持續的環境監測培訓效果評估體系,必須解決3個關鍵問題,即評估對象是什么、評估主體是誰,以及評估方案如何設計。如果對照筆者熟悉的環境監測工作,將培訓效果評估看做一種“人力資源監測”活動,那么以上三者可以分別類比為“需要監測哪些評估所需的項目”、“在哪些點位對評估所需的項目進行監測”,以及“采用什么樣的監測方法獲取評估所需的信息”。

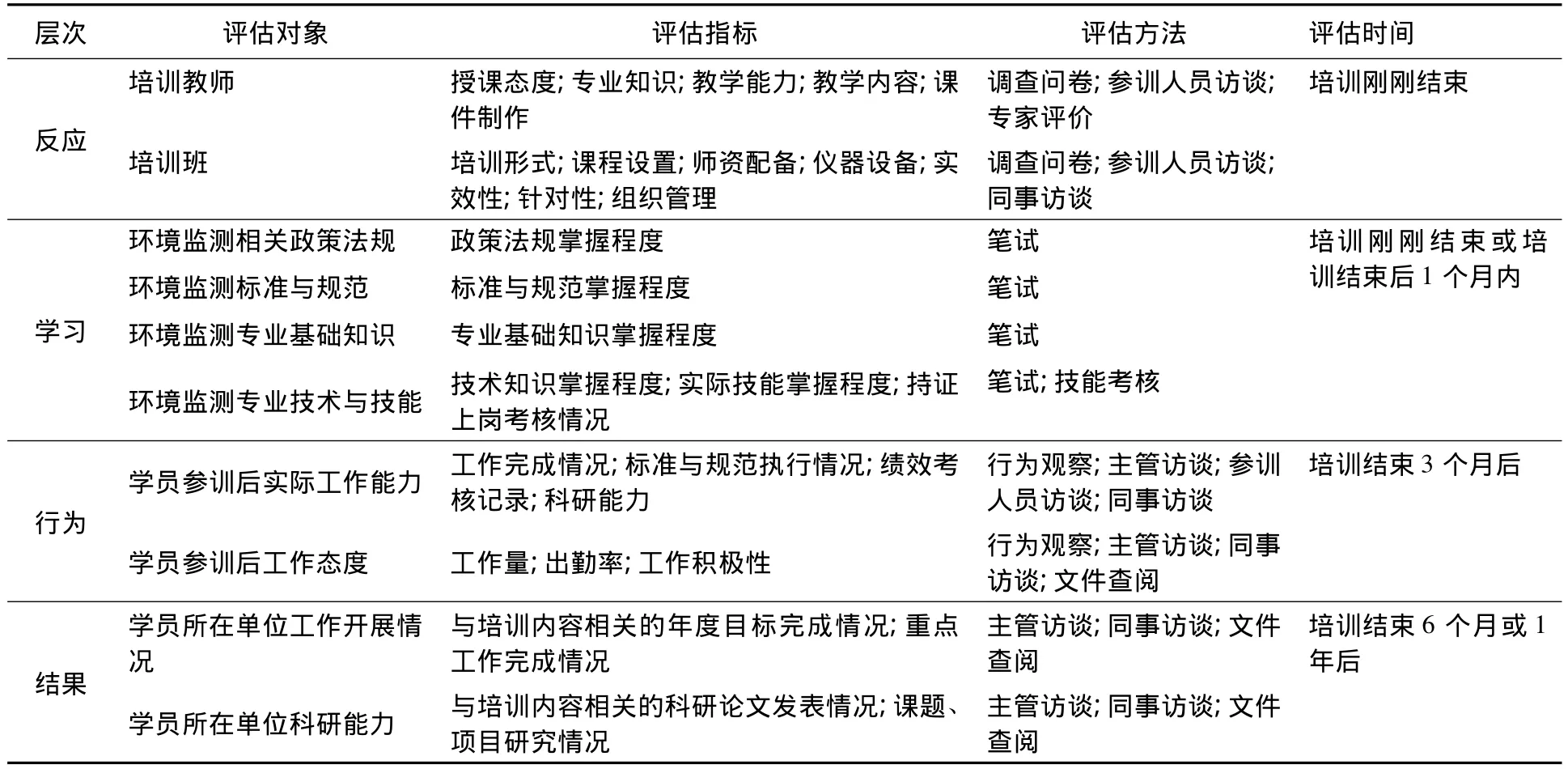

2.1 明確評估對象,構建評估指標體系

評估對象是指能夠反映培訓實際效果的某些特定方面。應該明確,環境監測培訓效果評估的對象是“實際效果”這個最終的“狀態量”,而不是培訓的“全過程”。“全過程”評估是對整個培訓活動,即包括培訓需求、投入資源、項目設計、組織實施和培訓效果等多個方面進行的綜合性評估。由于環境監測涉及內容廣泛,工作任務繁重,能用于開展培訓工作的人力物力資源非常有限,因此不可能開展過于全面、細致、在理論上“完美”的培訓評估(企業通常也難以做到)。因此,必須以“培訓效果”做為研究對象,優化選取評估指標,才能在最大限度地減少對日常監測工作干擾的前提下,獲取評估所需的信息。以Kirkpatrick4層次評估模型為基礎,結合環境監測培訓工作實際,提出了環境監測培訓效果評估的主要對象、評估指標體系(框架)、信息獲取的方法和進行評估的時間,見表2。

表2 環境監測培訓效果評估對象和指標體系框架

在設計評估指標體系時,對Kirkpatrick評估模型的4個層次進行了改進,使指標體系更簡明易行。如在“反應”層面,根據培訓學員在填寫調查問卷的主觀心態和理解程度,將評估對象劃分為培訓教師和培訓班,使學員能夠更輕松直接地將真實感受表達出來,增強了問卷調查的可信度;在“學習”層面,將學習成果細化分類,便于培訓組織者建立種類全面、針對性強的試題庫;在“行為”和“結果”層面,盡可能地利用各單位已有的考核或考察內容,使評估過程不必枉費資源地獲取重復的數據,節約了大量行政成本。

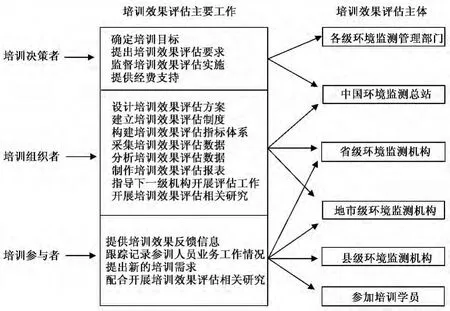

2.2 確定評估主體,分化評估工作任務

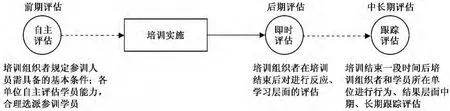

評估主體是指在培訓活動中具有主體資格,為培訓活動承擔一定的義務與責任,并可獲得一定收益的人員或組織。確定評估主體的過程就是明確對哪些機構、哪些人員以及從哪些方面獲取評估所需的信息。具體來說,環境監測培訓效果評估的主體應該是各級環境監測主管部門(培訓活動的決策者)、各級環境監測機構(培訓活動的組織和間接參與者),以及參加培訓的學員(培訓活動的直接參與者)。由于三者在培訓活動中的立足點不同,受益方面也不一致,因此以這三者作為“監測點位”獲取評估所需的信息,既能全面地反映培訓活動對不同主體產生的實際效果,又能體現不同評估主體之間的相互關系,使評估過程“分工明確”,提高了評估工作的效率。結合環境監測管理體制實際,提出了環境監測培訓效果評估的3類評估主體及其承擔的主要工作,見圖1。針對外部培訓開展的效果評估,則需要根據實際情況調整效果評估的主體。

圖1 環境監測培訓效果評估主體及其主要工作

需要說明的是,一個組織機構在培訓效果評估中的主體地位可能是一個或兩個,比如省級、地市級環境監測機構既是培訓的主要參與者,又承擔著開展本轄區、本單位的培訓工作;既要真實、細致、持續地記錄并反饋人員參加培訓后的信息,又要按照培訓效果評估的整體框架和要求,開展符合本轄區、本單位實際情況的評估工作。而每個參加培訓的學員作為培訓效果評估信息最重要的渠道和最直接的來源,對培訓效果評估活動起著關鍵的作用。

2.3 設計評估方案,優化評估組織流程

設計科學的評估方案和流程,就是從制度上保障評估工作在可控的行政成本(即政策、時間、人力、物力等資源)下能夠順暢、持續地開展。設計培訓效果評估方案通常采用簡單評估法(在培訓后進行一次評估)、前后評估法(在培訓前后各進行一次評估)、多次評估法(在培訓前后進行多次評估)、時間序列法(在培訓后進行多次評估)和對照測定法(選取未參加培訓人員進行對比評估)等,每種方法都有其優缺點,也會獲得不同的信息量[4,7]。越是信息量大的方案,在開展評估中所需的時間、人力、物力成本就越高。因此,對于環境監測培訓效果評估,必須采用行政成本可控、信息量充足且可行性較強的評估方案。為此,提出了一種評估方案的設計思路,見圖2。

前期評估的目的是考察參訓學員的知識和能力現狀,通常采用測試的手段。環境監測培訓的學員大多來自不同地區、不同級別的監測機構,基本素質參差不齊,如果要為每一次培訓都設計出“內容全面、結構合理、難度適宜”的前期評估測試題,需要花費相當大的行政成本。因此,該方案中將前期評估所慣用的形式改為“自主評估”,既節約了設計前期評估試題、組織測試和閱卷評分等行政成本,又充分發揮了本單位對學員基本情況深度掌握的優勢,增強了前期評估結果的準確性,同時還能起到規范參訓學員選派工作的作用。中長期評估是對學員參訓后的行為和態度改善(“行為”層),以及所在崗位、所在單位的實際收益(“結果”層)的考察,是培訓效果評估的重要環節。需要指出,中長期評估盡量不要采用明顯的考核或考試的形式(避免使被評估學員置于一種“被考核”的特殊氛圍中),而要采用行為觀察、情況記錄等較為“隱蔽”的形式,從而加強對在正常工作狀態下的學員實際工作能力考察的客觀真實性。針對外部培訓開展的效果評估,應根據培訓活動的實際需要,充分利用培訓單位(如儀器廠商、科研院所)的儀器設備、教學資源等,更多采用實際考核和跟班觀察的方法,深入細致地開展前期和后期的評估。

圖2 環境監測培訓效果評估方案設計思路

3 結語

構建科學、有效、持續的環境監測培訓效果評估體系,不僅要在理論上對評估的各個方面和主要環節有所認識,更要求各級環境監測管理部門、環境監測機構和環境監測人員在評估工作實踐中的緊密配合。無論是內部培訓還是外部培訓,都要增強開展評估的主動性,不能認為評估工作只是組織者或外部培訓單位的事情。

在實際開展培訓效果評估的工作中,要特別注意3個方面的問題:①應該認識到開展培訓效果的根本目的是改善培訓工作,而非單純地增加一項“考核”工作,參與評估工作的單位和人員應客觀公正地提供或獲取相關信息,盡量避免主觀意愿或者客觀環境對評估結果的干擾;②培訓效果的顯現期通常較長,各單位應做好長期持續開展培訓效果評估工作的準備,建立相應的評估信息管理制度,配備專門的人員和資源;③培訓效果評估的發展很大程度上依賴于實施評估和使用評估結果的能力,各單位應在不斷探索培訓效果評估理論研究的同時,廣泛深入地交流評估實踐經驗,不斷豐富完善評估工作,增強評估的針對性、實用性和有效性。

[1]GB/T 19025—2001 質量管理培訓指南[S].

[2]USEPA QA/G-10, GuidanceforDevelopinga Training Program for Quality Systems[R].Washington D C:Office of Environmental Information,2000:21-22,29-30.

[3]愛爾文·戈爾茨坦,凱文·伏特.組織中的培訓[M].常玉軒,譯.4版.北京:清華大學出版社,2002:210-227.

[4]周文霞.培訓者的培訓[M].北京:中國人事出版社,2011:116-132.

[5]徐芳.組織中培訓與開發項目的效果評估:面臨的問題與應采取的方法[J].北京行政學院學報,2003(4):30-33.

[6]馬月珠,陳銘.環境監測人員培訓效果評價的研究[J].環境保護科學,2011(6):78-80.

[7]苗青.培訓效果評價方案設計[J].中國人才,2002(12):32-36.