我國勞動力流動對城鄉收入差距的影響

——基于省級面板數據的實證研究

●陳光普

我國勞動力流動對城鄉收入差距的影響

——基于省級面板數據的實證研究

●陳光普

文章利用省級歷年面板數據,建立固定效應等計量經濟模型,采用OLS回歸估計方法實證分析了勞動力流動對城鄉收入差距的影響,得出的基本結論是:從不同時間段來看,1992年之后,勞動力流動能顯著縮小城鄉收入差距;從不同區域來看,中、西部的勞動力流動對縮小城鄉收入差距有顯著作用。

勞動力流動 城鄉收入差距 實證研究

2012年我國進城農民工數量高達1.63億人,占城鎮就業的比例也達到44.0%①。大規模的農村勞動力流向城鎮,是我國二元經濟發展階段的一個重要現象。我國流動人口特別是鄉城流動人口規模之大,增長速度之快,在全世界都是罕見的,我國的人口流動已成為“人類歷史上在和平時期前所未有的、規模最大的人口遷移活動②”。

按照發展經濟學的理論,勞動力的自由流動會帶來不同地區的經濟增長趨同和收入差距收斂。那么,我國大規模的農村勞動力向城鎮流動能否縮小城鄉收入差距呢?本文擬通過全國層面的省級面板數據來實證研究勞動力流動對城鄉收入差距的影響。

一、數據來源和變量說明

本部分實證研究使用1985年~2010年全國30個省、直轄市、自治區的分省面板數據,來分析勞動力流動對城鄉收入差距的影響。使用面板數據的原因是,面板數據與時間序列數據相比具有的優點是:面板數據含有截面數據信息,增加了觀測值和樣本信息量,在一定程度上能夠克服時間序列數據受多重共線性的困擾。

本文實證分析模型所采用的因變量是城鄉收入差距,更準確地說,是城鄉實際收入差距,即經過各年城鎮居民和農村居民消費價格指數消脹之后的城鎮居民實際可支配收入與農村居民實際純收入之比。

主變量是勞動力流動,由于本文使用的數據是分省面板數據,而不同年份省級層面的勞動力流動數據缺失,因此本文使用間接衡量指標來度量勞動力流動,即用人口機械增長量占總人口的比重(%)來表示,其中,人口機械增長量通過“本年末總人口-上年末總人口-上年末總人口*本年人口自然增長率”計算而來的。采用該衡量指標的主要原因是受數據可獲得性的限制,另一方面原因是該衡量指標與勞動力流動有較強的相關性(兩者之間的相關系數的絕對值為0.894③),且國內許多學者使用過該衡量指標作為勞動力流動的代理變量,如應瑞瑤、馬少曄④(2011)等。當然,該指標對勞動力流動的衡量可能存在一些偏差,主要表現為:人口機械增長量既包括城鎮人口機械增長量也包括農村人口的機械增長量;城鎮人口的機械增長量不僅包括農村進城務工人員,還包括高校在校學生、農村進城非就業人口等。在估計到可能存在的偏差時,本文仍采用人口機械增長量占總人口的比重來衡量勞動力流動的主要原因是:許多經濟指標往往很難找到最優解釋變量,在數據不支持最優解釋變量或指標時,為了研究的需要,只能采用次優解釋變量或指標。

采用的控制變量包括人均收入,用經過GDP縮減指數進行消脹之后的人均實際GDP(元/人)的自然對數形式來衡量;城市化水平,用城鎮人口占總人口的比重(%)來衡量;勞動力市場發育程度,用農業比較勞動生產率表示,即第一產業產值占國內生產總值比重與第一產業就業人數占總就業人數比重之比;工業化進程,用第二、三產業產值之和占GDP的比重(%)表示;農業財政支出,用地方財政農業支出占地方財政支出的比重(%)表示;基礎設施,用公路里程和鐵路運營里程之和(萬公里)來表示。

二、實證研究模型

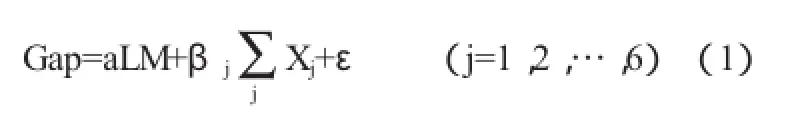

本文建立的實證分析的基本模型為:

式(1)中,Gap代表城鄉收入差距,LM代表勞動力流動,Xj代表其他控制變量(其中,X1、X2、X3、X4、X5和X6分別代表人均收入(自然對數形式)、城市化水平、勞動力市場發育程度、工業化進程、農業財政支出和基礎設施),i為控制變量的個數,ε代表隨機誤差項,a和βi是各變量前的系數。

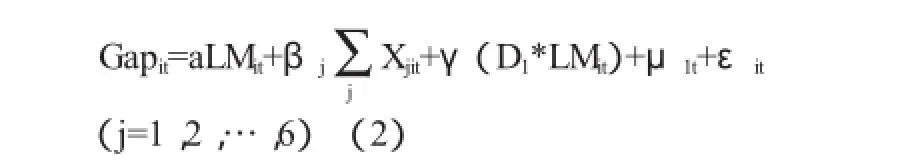

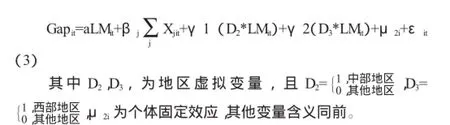

為了研究不同時間段勞動力流動對城鄉收入差距的不同影響,本文在模(1)中加入了時間虛擬變量與勞動力流動的交叉項,建立時點固定效應模型,參見模型(2)。具體地,以1992年作為分界點,因為從1992年開始,我國的戶籍制度改革加快,并進入到一個新時期,加入此虛擬變量可以分析戶籍制度改革對勞動力流動的影響,進而對城鄉收入差距產生的間接影響。以乘法形式引入虛擬變量與主變量的交叉項是為了區別不同時期城鄉收入差距關于勞動力流動的相對變化情況,即模型斜率系數的變化情況。本文引入這個變量的依據是1992年前后城鄉收入差距關于勞動力流動的斜率系數有差異的現實狀況。此外,本文在模型(1)中引入地區(即東部、中部、西部地區)虛擬變量與勞動力流動的交叉項來分析地域差別對勞動力流動的影響,進而對城鄉收入差距的間接影響,即不同地區城鄉收入差距關于勞動力流動的相對變化情況,形成模型(3)。

在建立實證分析模型之前,本文參照國發[2000]33號文件標準將我國31個省、直轄市、自治區分為東部、中部、西部三個地區⑤,并構造地區虛擬變量,且為了避免虛擬變量陷阱,設定兩個地區虛擬變量D2和D3。本文以城鄉收入差距為被解釋變量,勞動力流動為核心解釋變量建立時間固定效應面板數據模型和個體固定效應面板數據模型來估計勞動力流動對城鄉收入差距的影響。其中,時間固定效應模型的建立是根據研究問題的需要,即分析隨著時間變化,勞動力流動對城鄉收入差距的影響會有什么不同;個體固定效應模型的建立是基于F檢驗和Hausman檢驗。

本文所建立的面板數據估計模型如下(2)和(3):

其中,t為時間(t=1978,1979,…,2010),i為省、直轄市、自治區的個數(i=1,2,…,30),D1為時間虛擬變量,且D1=,γ被稱為斜率差距系數,分別表示1992年前后城鄉收入差距函數斜率存在的差異,為時點固定效應,εit為隨機誤差項,且滿足:E(εi)t=0,E(εitμi)t=0,E(εitεi)s=0(?t,s,t≠s),其他變量含義同前。

本文用時間虛擬變量與勞動力流動交叉項的系數γ來表示1992年之后勞動力流動對城鄉收入差距的影響與1992年之前的差異,其中,系數α和α+γ分別表示1992年之前和1992年之后勞動力流動對城鄉收入差距的影響。用地區虛擬變量與勞動力流動交叉項的系數和來分別表示中部地區和西部地區勞動力流動對城鄉收入差距的影響與東部地區的差異,其中,系數α、α+γ1和α+γ2分別表示東部、中部和西部地區勞動力流動對城鄉收入差距的影響。如果這些系數顯著大于零,則意味著勞動力流動與城鄉收入差距正相關,即勞動力流動比重的提高會擴大城鄉收入差距,此時應該采取限制勞動力流動的措施;反之若顯著小于零,表明勞動力流動與城鄉收入差距負相關,即勞動力流動會縮小城鄉收入差距,此時應該采取鼓勵、支持和促進勞動力流動的措施。

三、研究假說及實證檢驗

(一)提出假說

根據新古典均等收入理論,生產要素的自由流動有利于提高要素生產率,促進不同區域經濟增長趨同和收入差距的收斂。因此,勞動力的跨區域流動有助于城鄉之間收入差距的收斂以及城鄉收入差距的縮小。因此,本文提出勞動力流動有助于縮小城鄉收入差距的假說。具體地,本文假設:在1992年之后,隨著戶籍制度改革的深化,勞動力流動規模擴大,勞動力流動縮小了城鄉收入差距;在不同地區,由于東部地區是勞動力流動的凈遷入地區,中、西部地區是勞動力流動的凈遷出地區,本文假設勞動力流動導致東部地區城鄉收入差距的擴大,而對中、西部地區的城鄉收入差距有縮小作用,且勞動力流動對西部地區城鄉收入差距的縮小作用比中部地區更強。

(二)假說的實證檢驗

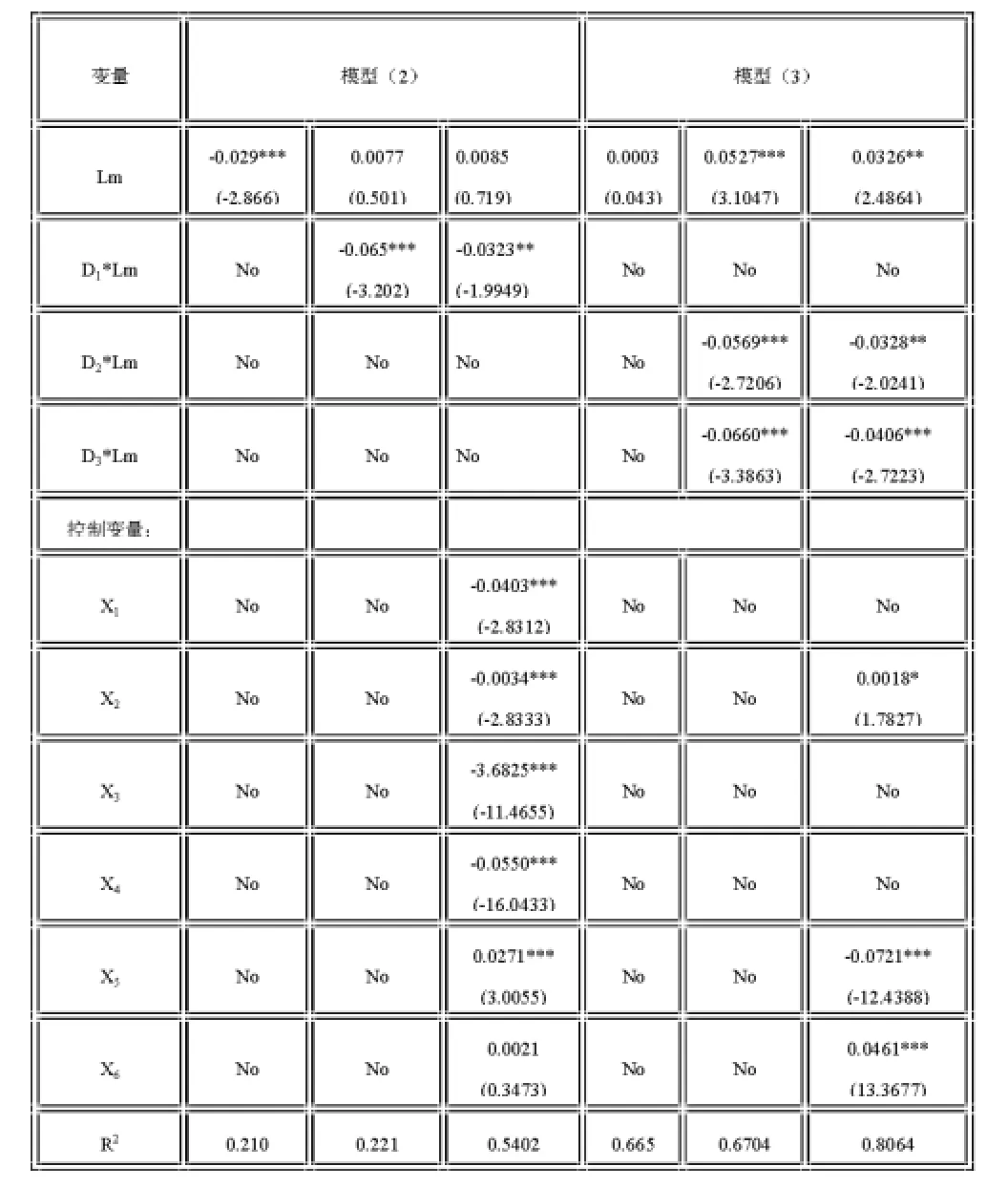

為了探究勞動力流動與城鄉收入差距之間的因果關系,本文利用1985年~2010年全國30個省、直轄市和自治區的面板數據,用機械人口增長量占總人口的比重作為勞動力流動的衡量指標,用城鎮居民實際可支配收入與農村居民實際純收入的比值作為城鄉收入差距的衡量指標,把城鄉收入差距作為因變量,勞動力流動作為主要解釋變量,并根據模型(2)和模型(3),使用OLS回歸估計方法,得出兩者之間的回歸分析結果,參見表1。

對于模型(2),當回歸方程不包含時間虛擬變量與勞動力流動的交叉項時(參見表1第1列),勞動力流動的系數α為-0. 029且在1%的顯著性水平下通過檢驗,說明勞動力流動與城鄉收入差距有顯著的負相關,即勞動力流動的擴大顯著縮小了城鄉收入差距,且勞動力流動比重平均每提高一個百分點會導致城鄉收入差距下降0.029;當加入時間虛擬變量與勞動力流動的交叉項時(參見表1第2列),系數α不顯著,在統計上可以看作為零,但交叉項系數γ為-0.065在1%的水平下顯著,因此系數α+γ為-0.065。系數α與α+γ系數分別表示1992年之前勞動力流動對城鄉收入差距沒有顯著影響,而1992年之后勞動力流動對城鄉收入差距有顯著的負影響,即1992年之后勞動力流動會縮小城鄉收入差距,而且勞動力流動平均每提高一個百分點城鄉收入差距會下降0.065,這意味著在現階段應該采取一些鼓勵、支持和促進勞動力流動的措施。

對于模型(3),當回歸方程不含時間虛擬變量與勞動力流動的交叉項時(參見表1第4列),即使在10%的顯著性水平下也沒有通過檢驗,此時勞動力流動對城鄉收入差距沒有顯著影響;當加入地區虛擬變量(D2、D3)與勞動力流動的交叉項時(參見表1第5列),系數α、α+γ1和α+γ2分別為0.053、-0.004和-0.013,而且都在1%的水平下顯著。系數α為0.053且在東、中、西三個地區中該系數的經濟顯著性最高,說明東部地區勞動力流動對城鄉收入差距有顯著的較大的正向影響,即勞動力流動比重的提高較大地擴大了城鄉收入差距,原因可能是東部地區的勞動力流動主要是從中部、西部地區遷移過來的,且這些遷移人口并不是東部地區的戶籍人口,而實際上東部地區本身的城鄉收入差距在擴大,與勞動力流動無關,即東部地區勞動力流動與城鄉收入差距擴大具有時間上的趨勢性,兩者可能并無因果關系;另一個可能原因是農村遷移人口在城鎮所獲得的收入太低,農村居民收入增長速度遠遠低于城鎮居民收入增長速度。系數α+γ1和α+γ2分別為-0.004和-0.013說明中、西部地區勞動力流動對城鄉收入有顯著的負向影響,且與中部地區相比西部地區勞動力流動對城鄉收入差距的負向影響更大,這與前面的假說相吻合。

為了控制其它干擾因素對城鄉收入差距的影響,更準確地分析勞動力流動對城鄉收入差距的影響,本文在模型(2)和(3)中加入了其它一些控制變量重新進行回歸估計分析,回歸估計結果參見表1。

1.主變量的回歸估計結果分析。當在模型(2)中加入控制變量X1、X2、X3、X4、X5和X6時(參見表1第3列),模型的擬合優度R2由0.210提高到0.540,說明加入控制變量使得模型對觀測值的擬合程度提高,因此,加入控制變量是必要的。加入控制變量后,勞動力流動的系數α與不加入控制變量時一樣,都是不顯著的,時間虛擬變量與勞動力流動交叉項的系數的正負號以及顯著性與不加入控制變量時一致,且系數大小變化不大,說明該交叉項與城鄉收入差距的關系較穩健。因此,系數α在統計上可以看作為零,α+γ為-0.0323,這說明加入控制變量后1992年之后勞動力流動對城鄉收入差距有負向影響,且當勞動力流動的比重平均每提高一個百分點會導致城鄉收入差距下降0.0323。

當在模型(3)中加入控制變量X2、X5和X6時(參見表1第6列),模型的擬合優度提高,且地區虛擬變量與勞動力流動交叉項系數γ1和γ2的正負號及顯著性與不加入控制變量時一致,系數α、α+γ1和α+γ2分別為0.0326、-0.0002和-0.008,說明東部地區勞動力流動擴大了城鄉收入差距,而中部和西部地區勞動力流動縮小了城鄉收入差距,但是,與不加入控制變量相比,系數的絕對值都減小了,系數的經濟顯著性降低了,說明加入控制變量后東、中、西部地區勞動力流動對城鄉收入差距的影響減小,主要原因是這些控制變量稀釋了主變量對城鄉收入差距的影響。

2.其它控制變量的回歸估計結果分析。在模型(2)加入的控制變量中,X3系數的絕對值最大且在統計上顯著,表明勞動力市場發育程度(即農業比較勞動生產率)對城鄉收入差距的影響最大,且系數符號為負,說明勞動力市場發育程度(即農業比較勞動生產率)的提高會導致城鄉收入差距的縮小,這與理論預期相一致;人均收入、城市化水平和工業化進程對城鄉收入差距有顯著的負向影響,即這些因素都會導致城鄉收入差距的縮小,這與理論預期及其他的實證研究結果相一致;農業財政支出對城鄉收入差距有顯著的正向影響,原因可能是國家對農業的財政支出主要用于農業基礎設施的建設,而這些支出并沒有轉化為提高農村居民收入的途徑;基礎設施對城鄉收入差距的影響不顯著,即鐵路、公路里程的增加并沒有顯著地增加農村居民收入。

在模型(3)加入的控制變量中,城市化水平對城鄉收入差距有正向影響,但顯著性較弱(在10%的水平下顯著);農業財政支出對城鄉收入差距有顯著的負向影響;基礎設施對城鄉收入差距有顯著的正向影響,原因可能是城鄉基礎設施的差距較大,城鎮基礎設施的存量和規模較大,隨著基礎設施的擴大,其產生的規模效益顯著地增加了城鎮居民的收入,但農村由于基礎設施的不完善、存量和規模相對較小,基礎設施的些微增加并沒有或者只是較小幅度地提高了農村居民的收入。

表1 OLS回歸估計結果

四、實證研究結論

根據前面的實證研究結果,可以得出以下結論:第一,勞動力流動在不同時間段對城鄉收入差距的影響不同,具體地,在1992年之前勞動力流動對城鄉收入差距沒有顯著影響,而在1992年之后勞動力流動顯著地縮小了城鄉收入差距;第二,勞動力流動在不同的地區對城鄉收入差距的影響也不同,具體地,在東部地區,勞動力流動顯著地擴大了城鄉收入差距,在中、西部地區,勞動力流動顯著地縮小了城鄉收入差距,且西部地區的勞動力流動對城鄉收入差距的縮小作用更大;第三,當在實證回歸模型中加入其它控制變量時,在不同的時間段、不同的地區,勞動力流動對城鄉收入差距影響的符號與不加入控制變量時一致,說明勞動力流動對城鄉收入差距的影響是較穩定的。綜上,本文的實證研究結果與前面所作的假說相吻合,假說檢驗通過。

注釋:

①來源于2012年國家統計局.全國農民工監測調查報告

②蔡昉.人口與勞動綠皮書——中國人口與勞動力問題報告,NO.7,社會科學文獻出版社,2006年版:第78頁

③宏觀全國1993年~2010年進城農民工數量與人口機械增長量之間的相關系數

④應瑞瑤,馬少曄.勞動力流動、經濟增長與城鄉收入差距.南京農業大學學報(社會科學版)2011(2),第63~69頁

⑤參照國發[2000]33號文件標準,東部地區包括北京、天津、遼寧、上海、江蘇、河北、浙江、福建、山東和廣東;中部地區包括安徽、江西、河南、吉林、黑龍江、山西、湖南和湖北;西部地區包括四川、重慶、內蒙古、廣西、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和西藏

[1]蔡昉.人口與勞動綠皮書.中國人口與勞動力問題報告,NO.7.北京:社會科學文獻出版社,2006年版:第78頁

[2]蔡昉,王美艷.為什么勞動力流動沒有縮小城鄉收入差距.經濟學動態,2009(8)

[3]蔡昉等.我國人口與勞動問題報告2011.北京:社會科學文獻出版社,2011年版:第19頁

[4]國務院研究室課題組.我國農民工調研報告.北京:言實出版社,2006年版。

[5]應瑞瑤,馬少曄.勞動力流動、經濟增長與城鄉收入差距.南京農業大學學報(社會科學版),2011(2):第63~69頁

(作者單位:中共上海市金山區委黨校 上海 201500)

(責編:李雪)

F241

A

1004-4914(2014)06-071-03