漫話高麗畫金瓷器

王佳 周少華

高麗畫金瓷器,出現于高麗青瓷的鼎盛時期,并在衰退期有較多發現。由于目前存世量極少,對它的關注和研究也較少。本文通過聯系中國的金彩瓷器,結合兩國已有的相關文獻記載,討論兩國畫金瓷器之間存在的聯系,試圖對高麗畫金瓷器有更進一步的認識。

引言

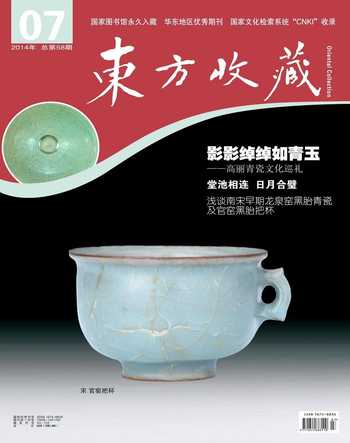

高麗青瓷,是指朝鮮半島在高麗時期(918—1392)燒制的一種青瓷器,一般認為,其創燒是受到了唐宋時期浙江越窯青瓷的影響,并在之后的數百年間納眾家之長,兼收并蓄,逐漸形成了獨特的高麗青瓷文化。根據鄭良謨先生的研究,高麗青瓷的發展過程經歷了以下三個階段:初期及發展(9—11世紀),鼎盛期(12—13世紀前半期),衰退期(13世紀中期以后)。高麗青瓷發展早期的主要產品是純青瓷。11—12世紀是純青瓷逐漸走向頂峰的時期,無論是對釉色的把握還是各種裝飾手法如陰刻、陽刻等的運用都趨向成熟和穩定。12世紀以前的高麗青瓷,風格和裝飾多帶有越窯、定窯、磁州窯、耀州窯等我國當時一些名窯的影子。進入12世紀以后,高麗青瓷的風格開始有所變化,其中鑲嵌青瓷這一日后成為高麗青瓷最具代表性的瓷類正式登上了歷史的舞臺,高麗青瓷也迎來了其最為鼎盛和繁榮的歷史階段。這一時期,瓷器的種類達到了空前的多元化,鐵畫青瓷、堆花青瓷、辰砂青瓷、練理紋青瓷、畫金青瓷等各種瓷器都發展起來。

而本文討論的高麗畫金瓷器,出現于高麗青瓷的鼎盛時期,并在衰退期有較多發現。

高麗與中國的畫金瓷器

畫金瓷器,又稱為“描金瓷器”、“金彩描畫青瓷”、“青瓷金彩”,韓國學者一般稱之為“青磁象嵌金彩”。即在成品的釉表面上涂抹特殊的附著劑,并撒入金粉,制成花紋。朝鮮自古就有“產金國”之稱,黃金儲量豐富,12世紀前半期的高麗就已開始制作畫金瓷器,此時的畫金瓷器以素面作為背景,施金粉以顯示現實性的紋樣。可惜目前所知傳世量極少,據說在日本有一件作為個人收藏傳下來的畫金青瓷梅花折枝紋盤,當屬不可多得的傳世品。然而,除此之外,再無更多的實物向我們透露有關12世紀高麗畫金瓷器的信息。直到13世紀后期,隨著高麗與元朝交往密切,畫金瓷器產量也隨之增多,與12世紀的有所不同,此時的畫金瓷器多在鑲嵌的紋樣部分裝飾金粉。例如現藏于韓國國立中央博物館的青瓷鑲嵌金彩樹下猿紋扁壺,殘高25.5厘米,腹徑16.8—20.5厘米,足徑9.3厘米(圖1)。

其實,用金銀裝飾瓷器,在中國也有著悠久的歷史。從目前已有的資料來看,我國最早的金飾瓷器出現應不晚于唐代。1987 年, 在唐懿宗咸通十五年(874)的法門寺地宮中出土了多件秘色瓷器,其中有一件葵口碗,外壁平脫金銀團花(圖2)。在中國傳統的文化中,金銀貴重,是財富與地位的象征,畫作瓷器紋飾更顯得富貴大方。而在《十國春秋》中有這樣一段記載:“常讀宋兩朝貢奉錄,中間稱忠懿王入貢……而金飾玳瑁器至一千五百余事……金銀飾陶器一十四萬余事……”可見在吳越國忠懿王時期,已大量生產“金銀飾陶器”并作為進奉宋室的貢品。1965年,浙江省博物館在杭州玉皇山下,發掘了吳越國文穆王錢元罐(在位十年,卒于941年)的墳墓。墓中出土青釉龍瓶一件,肩腹浮雕雙龍, 旁綴云紋,造型渾厚,出土時龍身部分殘附著三小片涂金(圖3)。這也實證了“金銀飾陶器”曾在吳越國時期受到上層社會的喜愛。

宋元時期國內瓷業百花齊放,金彩裝飾也在定窯、吉州窯、建窯、遇林亭窯等多個窯口均有發現,這些金彩產品多是在黑色或褐色釉面裝飾線條、文字、山水圖、花鳥圖等(圖4,宋褐釉金彩茶盞)。根據文獻記載,古代金彩裝飾有描金、貼金(戧金)兩種技法。描金即把金粉調入適量黏著劑中,用毛筆蘸金料在瓷畫上描飾。經低溫700—850℃烘烤,金就能附著在釉面上。再用瑪瑙棒、石英砂或稻谷等磨擦,使其發光;貼金即戧金,也稱鏤金,髹飾工藝的一種。即在漆器上用針尖或刀鋒鏤劃出花紋,在花紋線條內再填進金彩。后來這種工藝被移植到瓷器中,成為一種獨特的瓷器裝飾工藝。

在法門寺地宮和吳越國王墓葬中發現的金銀飾瓷器應屬于描金瓷器。描金裝飾雖然華麗美觀,卻較容易剝落。為此,相傳宋人有自己的辦法。周密在《志雅堂雜鈔》寫道:“金花定碗,用大蒜調金描畫,再入窯燒,永不復脫。”但這種說法尚未得到驗證,究竟古人是使用何種材料防止金脫落,至今仍是未解之謎。元代多用戧金法,曹昭《格古要論》記載:“元朝燒小足印花,內有‘樞府字號者青黑色戧金者,多是酒壺、酒盞,甚可愛。”

比較與討論

從上文可知,金彩裝飾在中國和高麗兩國的瓷器上先后出現。其中,畫金瓷器在高麗興起到消失的時間正處在中國宋元時期,也就是兩國貿易最頻繁關系最緊密的時候,而仔細比較兩國的畫金青瓷,會發現一些聯系點。

1.“金花烏盞”與“翡色小甌”

宋代文獻中并無直接涉及高麗畫金瓷器的記載,唯有一條耐人尋味。宣和五年(1123),徽宗派國信使去訪高麗,以徐兢為國信所提轄人船禮物官。徐兢在高麗停留了一個月,寫成《宣和奉使高麗圖經》記錄高麗之行。其中在《器皿三·茶俎》提到“土產茶,味苦澀不可入口,惟貴中國臘茶并龍鳳賜團。自錫賚之外,商賈亦通販。故邇來頗喜飲茶,益治茶具,金花烏盞、翡色小甌、銀爐湯鼎,皆竊效中國制度。”

盞、甌(杯)在當時均指茶具,“金花烏盞”顧名思義,即以金彩花紋裝飾的黑釉茶盞,應該屬于12世紀高麗畫金瓷器的范疇;“翡色小甌”即高麗青瓷小茶杯。從上述文獻中提到“金花烏盞”與“翡色小甌”,可見當時徐兢看到的這兩種茶器已用于高麗國的士大夫階層,或為高麗國宮廷用器。由于未能見到圖片資料,尚不知這類“金花烏盞”與“翡色小甌”的形貌。“皆竊效中國制度”是徐兢的一家之言,是否可信呢?朝鮮半島的飲茶風尚可追溯至公元6—7世紀新羅王朝時期,主要受到唐飲茶文化的影響。到了高麗王朝時期,繼續受到中國茶文化發展的影響(這個時期在中國,點茶茶道形成并流行,茶具文化日益繁榮),朝鮮半島的茶文化和陶瓷文化也進入興盛時代。兩國在飲茶文化上有著如此深刻的淵源,而在國內也確實發現了一些金彩裝飾的黑釉茶盞,如圖4宋褐釉金彩茶盞。因此筆者以為,徐兢認定高麗國出現的“金花烏盞”是效仿中國制造的結論還是有依據的。同時,我們也應該認識到,這并不足以說明高麗以金彩裝飾瓷器的工藝就是學習中國而來,只能說這種工藝的出現很有可能是受到了中國茶具文化的啟發。

2.畫金瓷器物稀珍貴

目前無論是在中國還是高麗,存世的畫金瓷器鳳毛麟角。可從兩方面來理解這種現象。一方面,單從工藝角度來說,黃金作為一種貴金屬,金彩裝飾是一項成本高、實用性低(金彩易剝落)的工藝,這不是一般平民能消費得起的。

另一方面,自古以來黃金在人們心目中具有十分高貴的地位,在工藝技術允許的前提下,金彩裝飾應具有某種象征意義,不適宜隨便使用。這里涉及到畫金瓷器的性質問題。關于高麗畫金瓷器的性質,筆者認為:畫金瓷器在高麗本土僅限于皇室使用,這一點與中國的金彩瓷器是一致的。而其主要特征還是作為特殊的進貢瓷器。筆者查閱了現有公開發表的考古資料及相關文獻,發現12世紀的高麗畫金瓷器傳世量與同時期其他種類的瓷器(純青瓷、鑲嵌青瓷、鐵畫青瓷等)相比極少,除了遺落日本的那一件,僅在開城滿月臺(高麗王朝時期的都城)有出土。而說它是“貢瓷”,主要還是基于文獻得出的結論。

13世紀上中葉開始,隨著蒙古軍的入侵,高麗青瓷走向衰落。然而,重新出現描金青瓷是為了迎合元朝統治者的需求。關于高麗進貢畫金瓷器,文獻中有明確記載:“仁規,嘗獻畫金瓷器,世祖問曰,‘畫金,欲其固耶,對曰,‘但施彩耳,曰,‘其金可復用耶,對曰,‘瓷器易破,金亦隨毀,寧可復用,世祖善其對, 命自今,瓷器毋畫金,勿進獻。”(注:元世祖,1215—1294年在位)“至元八年(1271)四月二十日,御史臺承奉尚書省札付,欽奉圣旨:節該今后諸人,但系磁器上并不得用描金生活,教省里遍行榜文禁斷者。欽此。”

趙仁規進獻畫金瓷器的時間已不可考,但根據之后元朝頒布的禁止令來看,應早于1271年。然而,事實上,元世祖退位后,高麗仍然繼續向元朝進獻畫金瓷器:“壬午, 遣郞將黃瑞, 如元, 獻金畫甕器、野雉,及耽羅牛肉。”(1282年)。根據《高麗史》的記載,高麗忠烈王十五年(1298)元朝廷要求“八月成午,耽羅按撫使忽都塔兒還自元中書省謀求青瓷甕、盆、瓶”等高麗青瓷大器,輸往元都滿足其需求。因此為了維護與元朝的關系,高麗青瓷仍作為貢品,源源不斷地輸往中國。蒙古族喜愛描金瓷器,現俄羅斯亞述海歷史考古博物館收藏一件金帳汗國遺址出土的描金彩高足杯,在蒙古汗國首都哈剌和林遺址曾采集到一片元代鈷藍戧金龍紋瓷片,元代景德鎮也曾生產過藍釉戧金瓷器。因此,為了迎合元朝皇帝的喜好,13世紀下半葉,高麗又重新開始燒造畫金瓷器。

3.杭州發現高麗畫金瓷器

13世紀出現的畫金瓷器多采用在鑲嵌青瓷的鑲嵌部位裝飾金粉或完善其他紋樣的手法。盡管現存標本極少,韓國除了圖1所示的中央國立博物館收藏的金彩鑲嵌猿紋扁壺之外也不多見。但卻在杭州的南宋遺址地層中發現了鑲嵌青瓷金彩的殘片,如圖5。兩個殘片分別為某器物的底座與口沿,鑲嵌青瓷卷云紋之上用金彩勾線,部分金彩有剝落。從標本胎釉情況和裝飾風格來看,殘片應為13世紀中葉的產品。相當于南宋中晚期。其金彩為涂畫而成,與我國古代的描金技法相類。這類產品何以會出現在杭州?它是作為“貢瓷”的性質或是商品貿易瓷來到南宋杭州?這些問題有待進一步的發現和研究。