馬來半島地區New Discovery金礦地球化學特征及意義

郭輝 鄒海洋 陳磊 陳侃

摘要:本文對馬來半島中央金成礦帶北段的New Discovery金礦地球化學特征進行了分析。主要得出:主量元素特征表明該礦床火山碎屑巖為鈣堿性鋁過飽和系列巖石。微量元素表明可將13種元素分成4個組合:Cr、Co、Cu、Sc、W、Ba;Ph、Ag、Zn;Sb、Ni;Bi、Mo。第一組合為成礦成暈組合,第二組合為多金屬礦化組合,第三組合為硫化物蝕變組合;元素組合也對應于不同的礦化階段。稀土元素分析結果表明,該巖石屬輕稀土富集型,銪弱負異常。稀土配分曲線為平緩的右傾。New Discovery金礦床的原巖為中性火山巖,且形成于島弧——活動大陸邊緣區域。

關鍵詞:金礦床 地球化學 構造環境 New Discovery

Sokor金礦位于馬來西亞吉蘭丹州西北部,Kota Bahru西南約70公里,Tanan Meran西約32公里處。2008年,CMNM公司獲批該礦區為期10年的采礦權證,經過5年的努力,取得了一定的成果,獲得了豐富的地質及化探資料,但對地球化學特征方面的研究比較薄弱。為此,本文以地質研究為基礎,從地球化學的角度來研究New Discovery金礦的構造環境及火山巖的成因,以期對找礦勘探有所幫助。

1 礦區地質概況

馬來西亞吉蘭丹州Ulu Sorkor金礦田大地構造位置位于印支陸塊(親華南型)中的東馬來西亞微陸塊中,西側以文冬——勞勿結合帶為界與中緬馬蘇陸塊相鄰(親岡瓦納型)。區內構造以斷裂構造為主導,區域上源于南北向Bentong-Raub深大斷裂的F1斷裂成為控制礦區構造格局最主要的斷裂構造。該斷裂在本區延伸近20km,自北而南縱貫礦區中部,該斷裂總體傾向東,傾角約50°;北東東向斷裂構造是礦區主要的次級成礦和控礦構造,走向NE10°-30°左右,傾向SSE,傾角40°~68°,為F1斷裂的次級斷裂。礦區內最大的北東東向斷裂主要有F2斷裂和F3斷裂。礦區北西向斷裂主要為F4斷裂,位于礦區北部,走向NW320°左右,傾向NE,傾角40°,發育構造角礫巖,鐵錳質膠結。

礦區及周邊出露地層主要為二疊——三疊系一套海相中——酸性火山沉積巖系,巖性主要有凝灰巖、凝灰質千枚巖、鈣泥質千枚巖夾少量含炭質千枚巖、大理巖等。受區域構造運動影響,地層片理化、揉皺現象普遍發育,導致地層產狀變化復雜不清,但地層總體走向近南北向。東部地層產狀較為平緩,總體向東傾;西部地層產狀較陡,傾向西,傾角由向西向東逐漸變緩。根據地質踏勘以及鉆孔揭露,礦區出露地層自下而上大致可分為三層,分別為凝灰巖層、凝灰質千枚巖層和鈣泥質千枚巖層。

礦區內的巖漿巖主要為石英斑巖脈,沿F1斷裂旁Sg.Ketubong河東岸邊出露,出露地表長約50m,脈寬5m~15m。石英斑巖脈沿F1斷裂的次級斷裂展布,脈巖與地層呈侵入接觸關系,斑巖脈中普遍發育黃鐵礦化。該脈體下盤局部裂隙發育,沿裂隙發育微弱的硅化、絹云母化等蝕變,及少量黃鐵石英細脈。

2 元素地球化學特征

在鉆孔中采集了典型圍巖樣品6件,并對其主量元素、微量元素和稀土元素進行了分析。

2.1巖石化學特征

由表1可知:除N2(含鈣質灰巖)外,其他巖石SiO2、Al2O3均較高,這與巖石的礦物組成組要是長石、石英相符。SiO2含量的變化范圍比較小,為53.1%-68.3%之間,平均約61.82%,反映了巖漿分異過程中的一致性,也顯示了中酸性火山巖的特征;Al2O3為14.68%~20.84%;K2O+Na2O為4.19%~7.97%;巖石里特曼指數[σ=(K2O+Na2O)2/(SiO2-43)]介于0.19-0.48之間,其中N1號樣品里特曼指數最低,為0.19,且Al2O3>CaO+Na2O+K2O,為鈣堿性鋁過飽和系列巖石(見圖1)。一般鈣堿性系列多處于板塊的邊緣,推測礦區內火山巖形成的構造環境為板塊的減帶。同時所有樣品的堿度率A.R值均在1.01~2.22之間,顯示了島弧火山巖特征。

2.2微量元素地球化學特征

2.2.1微量元素分布特征

元素的含量變化及數據結構特點可以反映礦區微量元素的地球化學特征,而元素的平均值和標準差反映了礦區范圍內及不同類型巖石中元素的分配特征。各樣品的微量元素分析結果見表2。數據顯示,樣品中明顯相對富集Rb、Sc、Th等大離子親石元素,而明顯虧損Nb、Ta、Ti等元素。此外,與上地殼相比,Ag、Sb、Pb等元素的含量要高出許多。

2.2.2微量元素R型聚類分析

由于微量元素變化細微、靈敏,直接從表2數據中無法看出元素之間和元素與樣品之間的關系及其變化規律,因而只能通過聚類分析等數理統計方法加以有效識別。在地質學中一般采取R型聚類分析,其原理是以變量之間的相似程度為基礎,將變量分成不同級別的類或點群,從而指明元素在成礦活動中地球化學行為相似程度的一種有效方法。為此,選取表2其中的13種元素作R型聚類分析和相關系數矩陣,得到圖2和表3。從圖2和表3中可以清楚地看到各個元素之間的相似程度和在成礦作用中的相互關系。在γ(相關系數)=10的相似性水平上,微量元素組合明顯分為4組。分別為:

①Co、Cu、Sc、Cr、W、Zn、Ba聚成一類,可能代表一組來源于地殼的元素。其中Co和Cu的相關系數高達0.989,Sc和Cr、W的相關系數分別為0.972、0.936。它們的相關性均較為密切。

②Ag、Pb、Zn為一個元素組合,反映出一個多金屬礦化階段,說明了Ag與方鉛礦、閃鋅礦為同一時期生成,其中Ag和Ph的生成關系最為密切,相關系數為0.983。Ph為中低溫生成礦物,說明該礦物組合形成于中低溫環境;

③Mo、Bi為一個元素組合,相關系數為0.768;

④Ni、Sb為一個元素組合,相關系數為0.833;③、④的元素組合與前面組合的相關性不大。Ni除與Sb呈明顯的正相關關系外,與其他元素基本呈負相關關系。

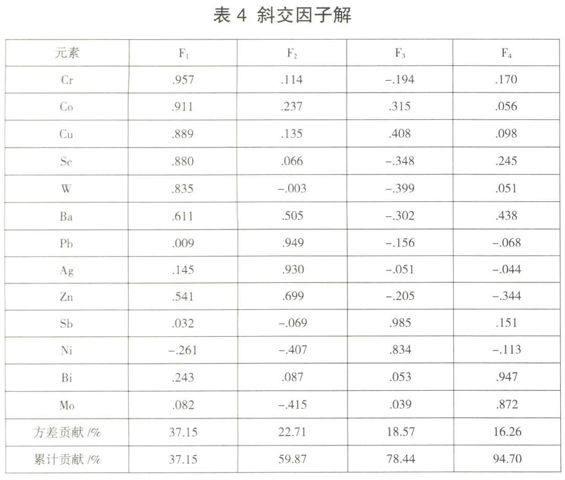

2.2.3微量元素因子分析

因子分析是查明因素之間聯系、確定元素組合的常用多元分析方法,分析結果列于表4。根據因子結構最簡原則,以因子中最大因子載荷的50%為閥值確定不同因子的元素組合。可得出4個主因子:

F1主因子由Cr、Co、Cu、Sc、W、Ba組成。Cr、Co和W為親鐵元素,是巖漿活動階段的代表性元素。在巖漿演化階段,Co和W主要以類質同象的形式進入造巖礦物和副礦物的晶格中;在巖漿結晶作用晚期以絡合物形式從巖漿熔體中分離進入到氣成熱液中。Cr在熱液成礦作用中在成礦階段早期析出,是礦體或成礦地球化學暈的下部指示元素。Cu在成礦熱液演化的后期硫化物階段富集沉淀,形成銅的硫化物。Sc和Ba為親石元素。亦可稱其為成礦成暈因子,這一因子的相關性比較密切,方差貢獻達37.15%。

F2主因子由Pb、Ag、Zn組成,為多金屬礦化因子,是巖石中多金屬礦物出現的客觀反映,也是銀鉛鋅礦化階段存在的元素組合反映。這一因子的方差貢獻達22.71%。

F3主因子由Sb和Ni元素組成,Sb為典型的親硫元素,Ni雖為親鐵元素,但具明顯的親硫性,都能以不同的形式存在于硫化物相中。Sb和Ni在巖漿演化過程中,經巖漿熔離合分異作用進入不混溶的硫化物熔體中,是早期巖漿熱液活動的產物。Ni在巖漿晚期與硫化物一起轉入到巖漿熱液中,并以硫的絡合物的形式搬運。該因子為硫化物蝕變因子,方差貢獻為18.57%。

F4主因子由Bi和Mo組成。一般認為Bi、Mo通常集于巖漿結晶分異作用晚期以絡合物形式通過結晶分凝和射氣分離從巖漿熔體中分離到氣成熱液中。F4為成暈因子,該因子的方差貢獻為16.26%。

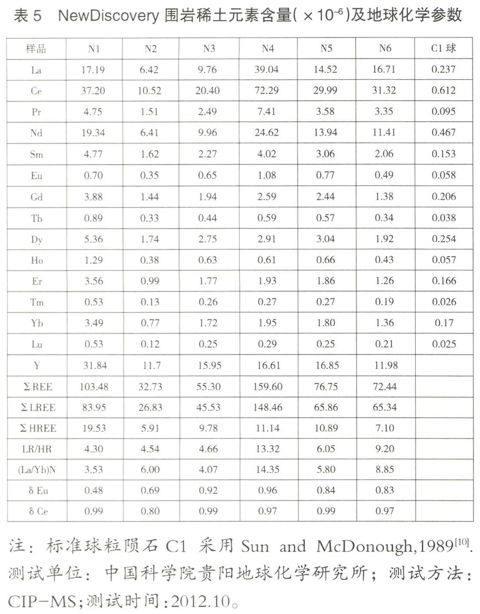

2.3稀土元素地球化學特征

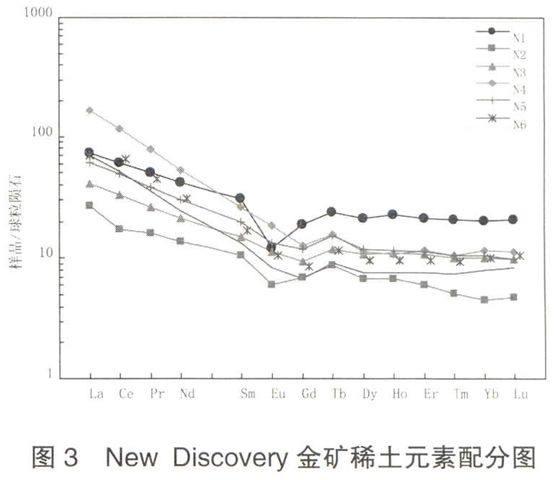

對New Discovery金礦主要圍巖的稀土元素分析結果見表5。結果顯示,淺變質巖∑REE在55.3×10-6~159.60×10-6之間,平均為93.51×10-6左右,稀土含量較高;δEu為0.48~0.96,平均為0.79,具不同程度的Eu負異常;δce為0.8~0.99,無明顯的Ce異常;LREE/HREE值介于4.30-13.32之間,屬輕稀土富集型;(La/Yb)N值介于3.53-14.35之間,平均在7.1×10-6左右。稀土元素球粒隕石標準分布形式(圖3)為右緩傾型,各淺變質樣品的稀土配分曲線大致相互平行。

由表5和圖3可知:New Discovery金礦輕稀土元素(LREE)相對富集,重稀土元素(HREE)出現相對虧損和分餾不明顯的特征,并具有弱的Eu負異常。弱的Eu負異常可能受控于長石,礦區火山碎屑巖來源于長英質巖漿,二價的Eu可以被斜長石和鉀長石所容納。因此,在巖漿部分熔融或分離結晶時長石的存在必然引起熔漿的Eu負異常,礦區火山碎屑巖長石晶屑的存在表明巖漿演化過程中存在分離結晶作用。各樣品曲線形態基本相似,表明它們具有近似一致的原巖組成和成巖方式,巖漿來源為同源巖漿。

3 礦區火山巖成因

研究區原巖為一套以中性為主導的火山凝灰巖,伴隨有不等量的粘土質沉積物的摻雜混合而成的細火山碎屑巖,原巖中粘土質沉積物的含量按千枚巖——含晶屑凝灰質千枚巖——變晶屑凝灰巖的順序逐漸遞減,而本區結晶灰巖和大理巖是沉積的碳酸鹽巖變質的產物。其地球化學特征表明,火山巖大離子親石元素(LILE)正異常和輕稀土元素(LREE)相對富集,而高場強元素(HSE)負異常和重稀土元素相對虧損,顯示地殼混染特征。微量元素的富集和虧損受不同因素的控制,Sr、Rb、K、Th和Pb的富集可能顯示陸殼和火山弧特征,而Sr的虧損則顯示陸殼性質。極度富集Pb而虧損Nb、P和Ti,具有大陸地殼特征,虧損Nb、Ta,富集Pb具有大陸下地殼的性質。前人根據大量巖石微量元素實驗數據統計得出,微量元素Nb、Ta、Ti較相鄰K、La等元素出現虧損,是代表島弧構造環境的重要指標。在TFeO-MgO-Al2O3構造環境判別圖(見圖4),New Discovery火山巖落入島弧及活動大陸邊緣區域,部分變質巖的原巖因有粘土質沉積物質混入而使樣品的Al2O3含量較高,主要落于島弧及活動大陸邊緣區域與擴張中心島弧的界限附近。因此,New Discovery礦區火山巖應起源于下地殼(可能為初生地殼的古老變質基底)熔融,并受到了上地殼的混染。此外,New Discovery火山巖具有弱的Eu負異常,同時火山碎屑巖中長石晶屑的出現都說明火山巖巖漿曾經歷過結晶分異作用。

這些特征均顯示本區除結晶灰巖以外的淺變質巖的原巖主要形成于活動大陸邊緣——島弧環境,這與馬來半島印支板塊和中緬馬蘇板塊碰撞拼合的大地構造背景相吻合。

4 結論

New Discovery金礦的地球化學特征表明:

(1)主量元素特征表明New Discovery金礦床的原巖SiO2含量為53.1%-68.3%之間,顯示了中酸性火山巖的特征。巖石里特曼指數介于0.19-0.48之間,且Al2O3>CaO+Na2O+K2O,為鈣堿性鋁過飽和系列巖石。

(2)根據微量元素相關分析、聚類分析和因子分析的結果,可將13種元素分成4個組合:Cr、Co、Cu、Sc、W、Ba:Pb、Ag、Zn;Sb、Ni;Bi、Mo。第一組合為成礦成暈組合,代表一組來源地殼的元素;第二組合為多金屬礦化組合,與第二、三礦化階段相對應;第三組合為硫化物蝕變組合;與第一、二、四階段相對應。

(3)稀土元素特征表明巖石屬輕稀土富集型,銪弱負異常。稀土配分曲線為右傾緩型,且配分曲線大致相互平行,反映了礦區圍巖具有近似一致的原巖組成和成巖方式,巖漿來源為同源巖漿。且弱的Eu負異常和火山碎屑巖中長石晶屑的出現都說明火山巖巖漿曾經歷過結晶分異作用。

(4)礦區火山巖應起源于下地殼熔融,并受到了上地殼的混染,主要形成于活動大陸邊緣——島弧環境。