潘公凱:傳統與現代的跨界者

何一楓?舒姝

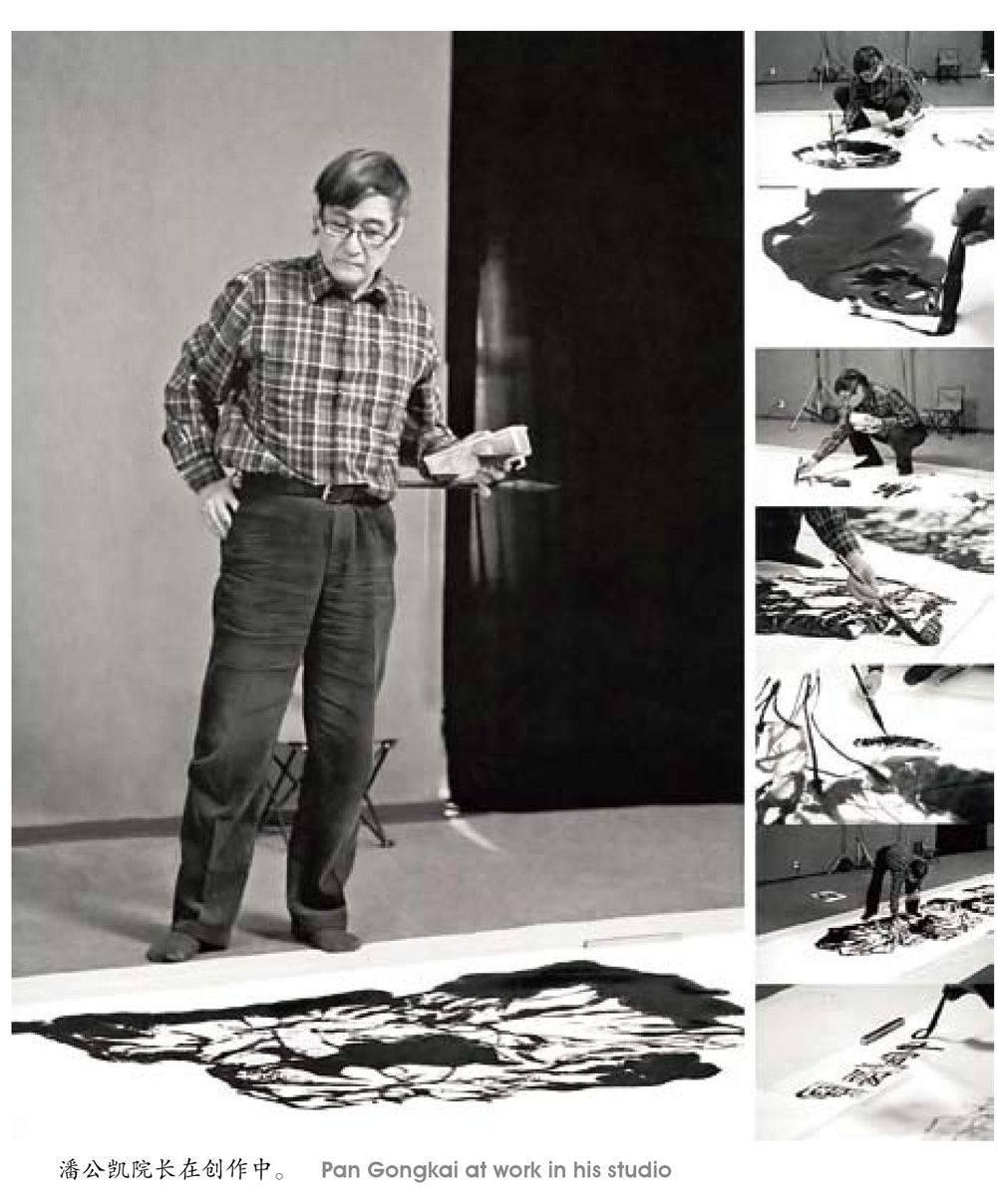

早春,離西湖荷花映日競放還有三個月的時間,長橋公園邊的浙江美術館里已經處處蓮荷綻放。3月28日下午,中央美術學院院長潘公凱的大型跨界畫展“彌散與生成—潘公凱藝術展”在這里開幕,展覽分為“筆墨與人格精神”、“錯構與轉念”、“自覺與四大主義”、“生成與營構”四部分,展出了潘公凱近年來創作的70余件藝術作品,展現了他在藝術領域的探索。

潘公凱從小生活在西湖邊,荷花池頭就是他家,錢王祠就在家門口,從南山路到凈慈寺再到云棲竹徑,或者走蘇堤到西泠印社到葛嶺,是他去得最多的地方。普通觀眾對他的了解,除了是一位國畫家,還有國畫大師潘天壽二公子的身份。儒雅、內斂,講話不緊不慢,舉手投足文質彬彬,身上滲透著和他父親一樣的文人氣質。潘公凱先后擔任中國美術學院和中央美術學院的掌門人,回到家鄉來舉辦個展,67歲的他謙遜坦言自己是“一個從小生活在西湖邊的杭州人。回鄉辦展既是匯報,更是感謝”。

“彌散與生成”是這次展覽的名稱,它源于物理學中的一個概念。潘公凱借助熱力學中的“彌散”概念認為,文化影響總是從高文化勢能的區域向低文化勢能的區域“彌散”,它帶來了世界文化的現代化,但也容易造成藝術的千篇一律。如何在“彌散”的文化背景下,在文化藝術中有新的生成,就成了藝術家需要積極探索的目標。潘公凱從水墨、裝置、文論和建筑四個生長點出發,以跨學科跨領域的生成方法,探索傳統與現代的邊界。

進了美術館的觀眾,會首先為那幾幅巨大的水墨作品立足,中央大廳展示的《殘荷鐵鑄圖》有9米高、12米寬。《寫西湖中所見》尺幅巨大,長達25米,一面常規展墻是放不下的,這幅畫放在2樓的天光長廊里,潘公凱盛墨的工具就是飯盒,“硯臺那一點墨根本不夠畫一筆。”他說。

墨荷是潘公凱的摯愛,他往往在磅礴混成或奇崛空靈的構圖中,擇取西湖或水村蓮塘的邊角之景,注入心靈的感悟與不羈的神思,有驟雨初歇的寧靜空靈,有悄悄蓮塘的輕風流動,有潤物無聲的細雨迷蒙,有朗朗晴夜的月光清冷,有煙水蒼蒼的朝霧迷蒙,但更有花卉與自然、自然與心靈融為一體的超越與自由。

而以荷花為題材的水墨巨制是他具有現代感的創作。潘公凱的大寫意荷花,在全面繼承寫意畫傳統的同時,傳遞出現代氣息的藝術效果。跟克里夫德·羅斯的合作特別值得一提。引入數碼手段對原作進行實時攝像、同步投影,以超高解像率在整墻大屏幕上移動緩慢的鏡頭,筆觸細節放大數十倍,呈現別樣的生命構成。

除了那些巨大尺寸的水墨畫,你會看到潘公凱作為一個藝術家的別具新意。在一個房間內,一片荷花池上,一堆白色的英文字幕像雨雪一樣飄下,這個名叫《融》的裝置作品曾亮相第54屆威尼斯雙年展。

《融》是一件影像裝置作品,由兩部分構成:下半部分是潘公凱的一幅墨荷的噴繪,上半部分是潘公凱的論文《論西方現代藝術的邊界》英文版的投影。上半部分的文字像雪花一樣融化,落入下面的墨荷之中,這里的實與虛、顯與隱、在場與缺席的關系,顯得復雜而耐人尋味。表面上看來,枯荷象征中國文化,雪花象征西方文化。雪融殘荷的意象表明,中國文化的衰敗,源于西方文化的滲透。但是,如果進一步體會,就會發現強勢的西方文化,其實是匆匆過客,落在枯荷上的雪花在短暫停留之后隨即融化而消逝,枯荷依然傲雪而立。潘公凱想表達的不是東西方文化孰強孰弱的問題,而是它們各自的特征,以及它們的共存樣態。水墨作品既保有了傳統文人畫的精妙趣味,又與現代建筑展示空間形成融合互動,這是中國傳統水墨藝術現代化轉型的成功嘗試。

當西方當代藝術家,例如杜尚,把商店里的小便池搬進博物館,聲稱這是藝術的時候,藝術到底跟生活有什么區別,就成了讓藝術家糾結的問題了。

對于這個問題,潘公凱寫了許多論文,他把一些理論精華直接給“印”到了墻上,從序廳開始,許多展廳墻上都有潘公凱長篇大論的理論文字。藝術是生活的一種非常態形式,其必要條件是:形式的錯構+意義的孤離。就像人類需要宗教一樣,人類需要藝術是源于人類自我超越的愿望。人類的藝術創作,就是在這么一點點對束縛的厭倦和一點點對自由的向往中開始的。

如果不是潘公凱個展中的四大部分其中一項是中國美術館新館的設計方案模型的話,估計很少有人知道潘公凱對建筑設計的熱情并不亞于任何一位職業建筑師。身為國畫大師之子,潘公凱對結構、空間的科學興趣卻早于中國畫,甚至一度考慮過以建筑設計為業。

潘公凱形容小時候的自己:“比較內向,特別安靜,對科技的興趣特別大。院子里很多小孩在打打鬧鬧地玩,我幾乎不出去跟他們玩,天天在家做東西。”讓他至今引以為豪的是,小學三年級就自己制作了電子管收音機。那臺電子管收音機是杭州市小學生做的第一臺收音機,之后還被拿去參加了杭州市少年兒童科技博覽會。

1991年擴建潘天壽紀念館,潘公凱作為甲方參與設計方案的討論,開始實際介入建筑領域。從1996年至今,潘公凱先后以中國美術學院院長、中央美術學院院長的身份,參與完成五輪大規模建設,總共修建近30萬平方米的校舍與美術館。中央美術學院的設計教學樓,是潘公凱首次主持的內部設計,他傾向于有機建筑,使冰冷的建筑具有生機和溫度,“生命”、“生態”,也是他對未來建筑形態與趨勢的理想。

當傳統水墨畫在當今面臨時代擠迫的時候,潘公凱繼承了父親的責任感,既重溫筆墨的傳統與意義,也清楚地做到“文化自覺”,探索中國式的現代性。

潘公凱1993年去美國親身考察西方現代藝術,看出西方當代藝術的核心是讓藝術等同生活,而不再是往藝術的視覺效果或審美功能上投入太多主義。因此在面對西方當代藝術之時,潘公凱雖然樂意吸收他們的新做法,但同時希望拿出中國自己的立場、自己的現代性來。潘公凱與西方現代藝術家不一樣的地方,在于他既吸收西方現代藝術概念,同時又超出西方范圍,讓藝術呈現出中國式現代性的地方。

早在上世紀80年代,潘公凱就提出了中、西兩大藝術體系“互補并存,雙向深入”的學術主張,在中國美術界頗有影響。東方藝術與西方藝術如兩條平行流淌的河流,這兩條河流都是發展的,從涓涓細流至滾滾波濤,經過許多曲折演變,越來越寬闊、壯麗。二者之間雖相比較而存在,相激蕩而輝映,互補互生,但卻又互不混淆、涇渭分明。

在潘公凱的內心里,父親是一位真正的教育家,從來沒有強求孩子們必須學習美術,也不介意他們是否傳承家學,而是讓他們自己選擇感興趣的領域,并加以引導。父親對孩子們的學習很放心也很信任,不會過問在學什么、考了幾分。用潘公凱的話說,父親給了他一個“純凈得像藍天、白云一樣”的童年。

行者一路走來,并將繼續前行。作為一位對中國文化抱有深厚感情、肩負文化傳承重任的藝術家,潘公凱自覺先行,為中國藝術在當下社會尋找棲息之地與傳融之方。

魯迅先生的散文詩集《野草》是潘公凱特別鐘愛的作品,他對其中的《秋夜》與《過客》感受最深。《秋夜》里的棗樹,即使“春后還是秋”,仍然像鐵一樣的枝干。《過客》對于“前方是什么”給出了不同回答:既然前方是墳墓,人的奮斗就毫無意義;明知前方是墳墓,奮斗注定沒有結果,仍然要執著地往前走,前方似乎有個聲音一直在呼喚,這聲音其實是內心的命令。

(本文圖片均為作者攝影或提供)