習李外交一年答卷

張菲菲

很多人都認為,在任期的第一個年頭,中國領導人要更多關注內政,而不要對外采取較大的動作。但實際上,從對外出訪次數到對外采取的行動,習李的外交政策無不顯示“中國正在制定和實施一種更有魄力的外交策略”。

2013年11月,中國劃定東海防空識別區,CNN甚至刊文稱“中國已經逐漸改變‘韜光養晦的外交策略,而新的策略意在推進中國的自身利益”。

正如習李剛上任時,對政策界有著顯著影響力的學者江憶恩在《國際安全》撰文指出:“以2010年為界,之前的中國外交與之后相比并未表現出更多的進取性(assertive),相反在涉及領土和主權等等問題時,中國外交一直處于一種進取狀態。”

外交進取的一年

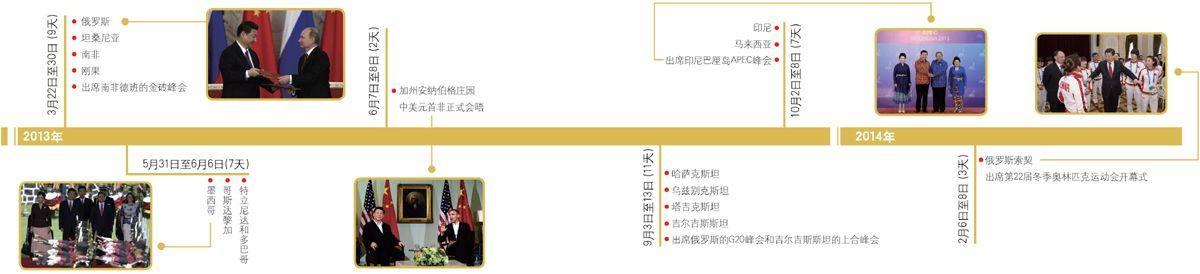

從東南亞到非洲,從中東到歐洲、美國,在這一年中,習李的身影出現在五大洲30多個國家。

“數量明顯多于胡溫,訪問的國家也遵循著較為清晰的軸線”是國內媒體對習李一年外交的總體評價。再結合2013年因受“政府關門事件”影響奧巴馬取消東南亞四國訪問,并未出席APEC,一時之間,“習近平處于APEC的駕駛員位置”的新聞鋪天蓋地。《華盛頓郵報》《紐約時報》等多家國外主流媒體討論中國在東南亞積極展開的“魅力之旅”。

事實上,兩個時期的不同景象,在很大程度上體現了作為現時中國決策者的中共高層對外事工作的重視程度。這也表明對外工作在當前以及未來中國國家戰略規劃中占據著比以往更為重要的分量。

新時期的“首腦外交”,更展現了與中國以往不同的領導人形象,尤為值得一提的是,習近平的出訪,釋放了讓世界眼睛一亮的“第一夫人”形象。

中國對防空識別區的劃分更讓外媒看到不同以往的中國外交模式。中美也上演了一幕自1996年以來最令人擔憂的戰略對峙。

不管東海防空識別區的劃分背后中國有怎樣的考量,這都清楚地表明中國不接受該地區的現狀并試圖進行改變。這也表明“任何一位中國領導人現在都有理由對日本飛機進行跟蹤,中國船只也已經無視日本發出的不要進入有爭議島嶼周邊海域的要求”。

其實,在對外政策方面,在習近平第一次出訪美國時就可看出端倪,過去,美國外交官習慣于使用全球體系中的“負責任的利益攸關方”來界定中國。中國則提出要與美國建立“新型大國關系”,要求美國承認中國的核心利益,平等地對待中國。

同時“新型大國關系”的概念,從對美專屬,也已擴展到了對俄、對歐和對印度的關系上。這說明中國對發展大國關系的積極性不僅沒有比前任減弱,反而還更加鞏固。

其實,日益增強的經濟實力必然伴隨著中國在某些地區表現地日益自信。作為世界第二大經濟體,盡管中國經濟2013年稍微放緩,面臨結構性失調、環境和社會問題,但中國依舊是地區增長引擎,亞洲鄰國明白,它們的繁榮與中國發生的一切密切相關。

美國和平研究所亞太事務主管阿爾布蘭特就撰文稱:“從美國到日本,從亞太到中東……中國都在采取強有力的行動維護國際利益。習近平外交展現了他領導下的中國共產黨在捍衛國家利益上的決心。”

謀略周邊

在眾多對外關系中,周邊外交無疑是習李關注的重點。

2013年10月24-25日,中國周邊外交工作座談會在北京舉行,中共中央七位常委、主管外交的國務委員以及外交部長都出席了該次會議。據中共中央黨校國際戰略研究所研究員、中國外交政策研究室副主任王紅續形容,已經有十余年未見中國就外交事務舉行如此高規格的專門會議。

如果時間再往前推,可以發現,在印度尼西亞亞巴厘島舉行的亞太經濟合作組織(APEC)會議前后,中國國家主席習近平與總理李克強分別訪問了印尼、馬來西亞、文萊、泰國、越南等國。中印兩國總理近60年來首次實現年內互訪,更顯特別意義。

此前坊間傳言,中國大力開展周邊外交,是針對美國重返亞洲政策所采取的反制措施,目前并沒有可靠證據否證這種觀點。但值得注意的是,在周邊外交座談會上,一項主要的任務是“確定今后5年至10年周邊外交工作的戰略目標、基本方針、總體布局”。

因此,展開積極周邊外交是一項中期而非短期的外交命題,一方面體現了中國外交并非“見招拆招”的短期利益之舉,另一方面在與周邊國家互利共贏的基礎上,主動做出調整自身外交政策的決定,也避免了“被人牽著鼻子走”。

當然中國強調開展周邊外交,也有以經濟促合作的意味,在與周邊經濟體的互利合作中,中國分別提出了“21世紀海上絲綢之路”與“新絲綢之路經濟帶”的概念,以經濟謀和平促發展,成了中國外交在2013年的一大特色。

《外交官》雜志就曾撰文《東南亞影響力爭奪戰》,指出,在東盟區域內的東北亞大國之間,中國、韓國、日本對東盟影響正在強化,但是“中國在這一競爭中有著頭腦清晰的開端”。

經濟合作是中國與東盟關系發展的主要基礎,隨著貿易增長的加快,東南亞經濟更加依賴中國。盡管中國與東盟還存在著南海問題的爭端,但中國持續以雙邊磋商機制處理危機。除了中國高層訪問東南亞,還歡迎東盟首腦訪問中國,謀求減少與大多數東盟國家之間的緊張關系。

但在處理與周邊國家關系之時,以經濟促和平固然可取,但某些問題并非經濟能解決。中國如何處理舊有的中朝問題、中印問題、中日問題?如何處理與已有領海爭端的“21世紀海上絲綢之路國家”的關系?在處理與中亞絲綢之路國家間一些既有的民族和文化爭端時,如何使自己不夾在中間、左右為難?這些問題對中國處理周邊問題至關重要,也考驗著習李政府的外交智慧。