如何嘲笑這個社會

朱肖晨

五十四歲的時候,你能想象你在干什么嗎?

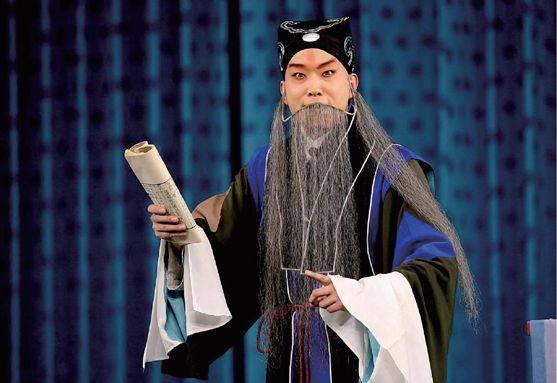

對于范進來說,他的目標依然只有一個,科舉考試。“天下英雄盡入吾彀中耳”,唐太宗完善的科舉考試真是賺盡英雄盡白頭,下層知識分子進入官員系統只能考試,考試,不斷地考試,直至最后金榜題名。

文字上的嘲弄

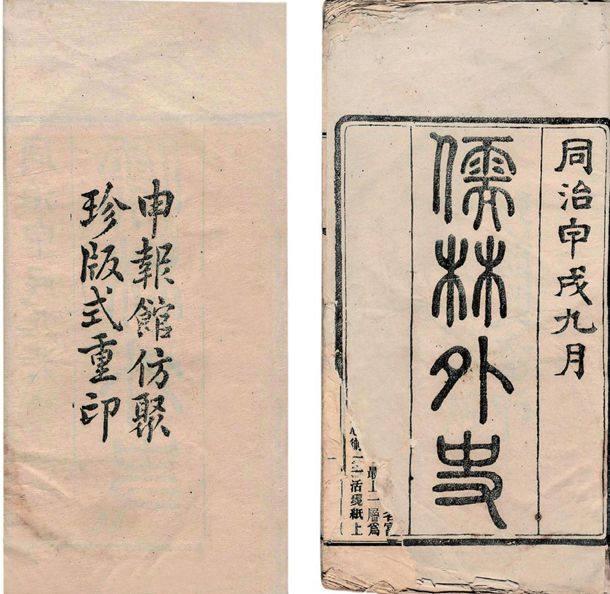

是小說,也是社會,吳敬梓筆下的現象并不和當時之社會相距甚遠,一根妙筆嘲笑著世人對于科舉的過分癡迷。時人皆被科舉累,春去秋來歲已逝。吳敬梓筆下的范進最后還算中了舉人,而現實之中,考不上者大有人在。千軍萬馬過獨木橋,大部分人至死也只是一個分母。

千方百計考進官場所為何事?“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”張橫渠心目中的知識分子只是一個純真的幻想,中國的官員們很難有這個覺悟,“十年清知府,十萬雪花銀。”即使明朝的剝皮制度也沒能阻擋貪官們前腐后繼的步伐。

這也難怪腐敗被嘲笑成中國文化,“點了翰林,就有官做,就有錢賺,還要坐堂打人,出起門來,開鑼鳴道。”上不了臺面的話,經由舉人出身的王仁(《官場現形記》)開館公開宣言。這也不難想象,除了禍國殃民之外,這些官員難有別的出息。而他們做官的秘訣就是“多磕頭,少說話”。書上之人物亦是現實之人物,華中堂的原型就被推測為榮祿其人,“畜生的世界”也為當時的官場做了一個定性。

有了小說,怎么又少得了詩詞歌賦的陪襯,文人舞得了文墨,自然也罵得了爹娘。如果說清朝的文人用小說向這個社會的丑惡現象開炮的話,那么之前的有力武器則是詩詞歌賦。

“喇叭嗩吶,曲兒小,腔兒大,官場來往亂如麻,全仗你抬身價。”身份雖然卑微的宦官們,在明朝可是不可一世的存在,他們的權勢有時甚至比丞相來得還要大,生祠無數的魏忠賢當年被吹捧得和孟子并列。寥寥數語,王磐對宦官的裝腔作勢盡情嘲弄。

嘲笑這個社會如此多的怪象,也有嘲笑這個社會不了解自己的才能。

心比天高的古代文人恨不得立刻封侯拜相,文則天下堯舜日,武則封狼居胥下。可憐卻不受領導重用,滿腔熱血無處施展,空留悲情。于是乎,懷才不遇詩歌在中國歷朝歷代不乏其人。“功名希望何時就?書劍飄零甚日休!算來著甚可消愁,除是酒。醉倚仲宣樓。”

嘲笑歸嘲笑,真正“在其位,謀其職”的文人雅士并不一定高明到哪里去。文才蓋世的李白就被白壽彝先生評價為缺乏政治才干,浪漫主義在官場做事并不討巧,大抵都碰了一鼻子灰,所以文人們還只能繼續做著自己的白日美夢。

民謠,作為一種武器

文人雅士們用詩歌訴說著他們的嘲笑,那平民百姓則用民謠嘲笑著這個社會。和紙質文學相比,民謠的匿名性顯然做得更好,這就使得它們比紙質文學更加來得大膽。

“舉秀才,不知書。舉孝廉,父別居。寒素清白濁如泥,高第良將怯如雞。”民間的詞匯往往是嘲笑最厲害的武器,將領們膽怯得像雞一樣,上戰場又怎么能保家衛國,恐怕還得嚇得尿褲子吧,門閥制度下酒囊飯袋之徒應有盡有。

有時候明說,有時候則用暗語,“千里草,何青青;十日卜,不得生。”拆字法道盡了對于董卓的抱怨。“爺爺落,鬼出窩,趕上小兒跑不脫。”宣統小兒恐怕也不得長久,大清王朝的滅亡不過是遲早的事情。

社會是什么樣子,他們就直白地去勾勒這個社會的本來模樣。“碩鼠碩鼠,無食我黍”也訴說著彼此生活的無奈,官員們就像老鼠一樣貪得無厭,哪里才有樂土擺脫這種被壓迫的狀況,這操蛋的社會怎么才能讓人生存下去。“君子于役,不知其期”,勞役制度何時才能被廢除,夫妻一別又有多久才能夠相見。

時代在變,對于這個社會的嘲笑卻依然。民謠、詩詞、小說在今日依舊是一個很不錯的載體。黃河邊上的中國倒是有著不少的民謠收集者。

來個社(村)干部,穿的化肥褲;前面是“日本”,后面是“尿素”。計劃經濟時代,穿尿素袋子做的褲子已經成為了官員的特權,農村的老百姓就忍不住嘲諷一下。這社會總不能把人的嘴給堵住吧,至于后期計生干部粗野做法的挖苦段子數不勝數,民謠把民眾對于當地村干部的不滿盡情吐露。不過,說也是只在民間說而已,過激的話要是真傳到網上,對不起,“HTTP 404 ,該頁無法顯示。”

有人的地方就有江湖,有人的地方同樣也有抱怨。誰不想敞開窗戶說明白話,只是社會有時候偏偏不讓人說人話,這也是這個社會危險的地方。興亡皆在一瞬間,等啥時候,這社會說的民謠詩歌我們都聽不懂了,這才是真正讓人擔心的時刻。