戰后聯邦德國階級(階層)構成演變

王涌

[摘要]戰后聯邦德國由于經濟和經濟結構的飛速發展,社會結構也相應發生了巨大變化,即社會中層人數急劇上升為社會主導性力量,而上層和下層人數則明顯萎縮成社會少數,就使得社會性質由原來戰前的階級社會轉變成戰后的階層社會,其標志是社會人員不再由彼此對立的兩個階層組成,而是由彼此基本相安無事的多階層組成。戰后聯邦德國主要由精英,業主,職員,工人,窮人和外來移民這六大階層組成。就社會地位而言,其中絕大部分屬社會中層,上層和下層均屬少數。

[關鍵詞]戰后西德;社會結構;階級

[中圖分類號]K518[文獻標識碼]A[文章編號]1000-3541(2014)03-0001-06

1949年,德國學者蓋格(Theodor Geiger)在其名著《撫平的階級社會》(Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel)中,分析了此前幾十年中,馬克思所說的階級差別在德國已開始消亡,馬克思意義上的階級對立不復存在,存在的只是差別,如城鄉差別、不同階層的差別等。50年代時,立場保守的社會學家塞爾斯基(Helmut Schelsky)開始嘗試去描述由此產生的社會新結構,并稱之為“沒有差別的中產階層社會”(die nivellierte Mittelstandsgesellschaft)。60年代末70年代初,隨著新馬克思主義社會學的興起,曾有人提出,西德依然是馬克思意義上的階級社會。今天,這種聲音雖然已經沒有了,但這種觀點啟發人們,階層的區別與收入、市場機遇等經濟因素相關,而且事實上并沒有出現像塞爾斯基所說的“一致化或無差別化”(Nivellierung)。此后,德國研究界出現了一系列社會階層分析,主要專注于分析導致階層差別的一些本質性因素,如職業,收入等。到了80—90年代,哈貝馬斯又用“新的不清晰性”(neue Unuebersichtlichkeit)概念描述當時德國社會的現狀[1],意指社會階層區別,不平等等現象錯綜復雜地交織在一起,無法輕易看清。這其實指出的是社會階層分析面臨的困境,并非否定該分析本身。就聯邦德國戰后的社會發展來看,階級或階層結構方面的變化還是展現出了一些可以捕捉到的量性因素,借此又可對德國社會做出一些質性方面的分析。

一、社會階層的構成

與其他發達工業國家相同,戰后聯邦德國的社會階層大體上由精英,業主,職員,工人,窮人和外來移民六大部分組成,德國在這方面與其他國家的不同主要體現在這些階層的具體構成和各自社會份額方面。總體而言,戰后聯邦德國是一個較之其他發達工業國顯得更平民化、更均等的社會,不僅各社會階層的構成呈現出較大的開放度,而且個人發展也呈現出較大的伸展空間。

首先,就精英階層而言,戰后聯邦德國呈現出了較明顯的平民化趨勢,也就是說,更徹底地拋開了世襲因素,更明顯地呈現出開放性。早在第一次世界大戰前,德國還是一個西方社會中相對落后的貴族世襲制國家,社會精英主要由那些世襲的貴族組成。第一次世界大戰后,隨著德意志帝國的瓦解,貴族體系開始消亡,第二次世界大戰后消亡的速度尤甚。就使得戰后德國的社會精英主要由政治精英、經濟精英和文化精英等組成,即由這些領域中居于主導地位的人,而不再由貴族組成。這些領導人中社會各階層人都有,但都受過良好的大學教育。可是,來自社會底層的工人家庭相對來說還是較少。對出身這些家庭的人來說,往上層爬的途徑主要是加入工會,先在里面進入領導崗位。從前還有加入社民黨,在黨派里擔任領導,現在已不多見,因為社民黨的領導現在越來越少由來自底層的工人家庭人員擔任,現在加入綠黨或民社黨還有這樣的可能。與法國,英國和美國不同,德國沒有專門培養精英的學校或專門由未來精英上的學校。要成為精英,主要靠文憑和能力。當然,文憑只是條件,還不是一切。同樣具有文憑,來自社會上層家庭的人就容易進入領導崗位,尤其在經濟界,這主要并不是因為關系,而是因為一些由家庭帶來的個人氣質,素質,精神狀態等。總體而言,戰后聯邦德國的社會精英與政治關系最密切。其次,與經濟,傳媒界,再次與學術界。最后,與法律,教會,文化界也存在著特定關系。這些精英的組成雖然理論上有很大程度的開放度,而且不再世襲,但實際上還是相當程度地依賴于教育和個人能力的培養,而這些又不是徹底均等的。所以,戰后德國社會精英階層還是呈現出了一定的穩定性,一種不是系于個人,而是系于類型的穩定,比如,戰后德國政治精英所學專業大多是法學和經濟學。

業主(Selbstaendige)在德國被稱為“中產階層”(Mittelstand),大企業家例外。德國政府長期以來奉行“扶持中產階層政策”(Mittelstandspolitik)。因此,這一階層在戰后聯邦德國一直保持著較大的比重,兩德統一后甚至出現了增長。就其構成來看,除了主要指中小企業主之外,還包括自由職業者(Freiberufler),如藝術家等。此外,獨立經營的農民也屬于此列。馬克思恩格斯曾經在《共產黨宣言》中預言,這些小型業主(kleine Mittelstaende)將被大企業吞并。戰后50—60年代的德國,這批人減少,無法與大企業競爭,該時間段開始創辦企業的人明顯減少,因為隨著經濟騰飛,大企業的發展,在大企業中謀取一個好的職位越來越成了一個更明智的選擇。到了80年代情況開始有所變化,新興產業的出現給創業提供了新機遇,90年代這一群體出現了明顯的增長。1989年,德國就業人口中88%是這樣的業主,2000年則上升到103%,一方面與新加入的原東德公民的創業熱情有關;另一方面,也與政府支持分不開。政府的“扶持中產階層政策”有著堅實的經濟和社會考慮,即為了發展經濟,提升總體經濟實力必須讓企業做大,而這必然伴隨著機械化和高失業;也為了消減由此而來的高失業,開始支持由于占據某方面領先技術而同樣具有競爭力的中小企業,因為這些企業由于機械化程度沒有大企業高而消化了大量失業人口,如90年代初,全德國250萬家這樣的小型(員工50人以下)企業,消化了全社會整個勞動大軍的2/3。這些中小企業往往占領了一些大型企業不想占領的特殊市場,創新能力強,工作效率高。歐共體層面,1999年,這些中小企業主占整個勞動大軍的平均值是144%,雖然高于德國,但那是由一些經濟結構不甚合理的南歐國家所致,如1999年,中小企業主占社會整個就業人口比,希臘是32%,葡萄牙25%,意大利24%,西班牙19%。顯然,從社會發展角度看,中小企業與大企業應處于合適比例中,德國的情況應較好地調動起了兩者的長處。此外,屬于這一階層中的農民(擁有土地)在戰后德國處于快速萎縮中,20世紀初,這樣的農民仍占全德國就業人口的1/3,1950年時降為1/4,70年代開始萎縮成社會的極少數人。原來東德農民雖然比西德的比重高,但統一后,也快速消失。

職員(Angestellte)是戰后聯邦德國快速發展起來的一個重要社會階層,既包括企業非體力從業人員,也包括公務員。在德國社會發展中,職員是作為工業化所引起的社會結構變化的產物,于19世紀末20世紀初登上“社會舞臺”[2](p13),1925年時上升到總就業人口的12%。50—60年代開始快速發展,1950年時占總就業人口16%,到了1974年上升到了33%,在80年代后期超過工人,成為最大就業人群,到了2000年達到50%以上,而工人此時只占32%。總體而言,德國的職員有三類:商業、技術和管理。后者人數眾多,而且非常多樣化,他們大多屬于職員中的中上層,大約2/3的職員和所有公務員屬于該階層。職員群體在戰后德國的快速增長主要與產業結構調整有關,第三產業的興起使得這一群體快速形成,尤其是德國大型工業企業內部也在戰后出現了一股第三產業化潮流,即企業內部越來越多的人不是工人,而是職員,從事著第三產業的工作。此外,國家公務員(Beamte)人數在戰后德國不斷增長,1950年,西德公務員人數為80萬,1993年為200萬,尤其在70年代初,增長最快,這樣的增長也使為國家工作的職員人數在不斷上升。這個快速增長的就業群體給戰后德國社會階層的變化帶來了深刻影響,因為這些人不僅在收入方面,也在受教育程度和生活方式方面,明顯不同于原來作為就業大軍的工人。這一階層的快速成長使得戰后德國社會結構也發生了深刻變化。

工人這一群體在戰后聯邦德國出現了一系列深刻變化,他們雖然還是社會的重要階層,但無論從量,還是質上看,都出現了巨大變化。正如所述,早在50年就有人認為,馬克思意義上的工人已經消亡,這不僅指作為勞動大軍的生產主體,也指對既存社會具有不滿的顛覆性力量。這個變化從量角度看,從40年代末占整個勞動大軍一大半的份額降到了2000年的約36%。這些人的行業分布也發生了變化。2000年時只有1/3的工人在工業,而一半的工人分布在第三產業,只有24%的工人分布在農業[3](p116)。戰后聯邦德國的工人經歷了一個非常明顯的“去無產化”(Entproletarisierung)過程,生活條件得到了大幅改善,生活和職業有了保障,反抗和顛覆現實的動力降到幾乎零點。與此對應,工人群體內部也出現了一些分化,出現了工人精英,專業工人和一般工人的差別。但是,就收入,教育,職業前景,社會地位等而言,工人在戰后聯邦德國總體上還是處于社會底層。

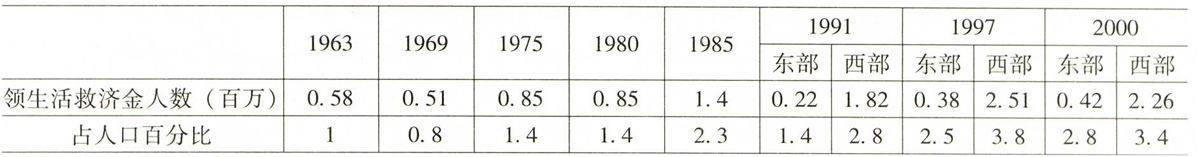

窮人也是戰后德國社會的一道移除不去的景觀,他們位于社會的最底層。如同其他西方國家一樣,由于戰后德國奉行的主要是自由經濟政策,競爭使得一些社會弱者被淘汰,而社會保障又使得這些人往往失卻了努力奮斗的動力。于是,漸漸滑向社會邊緣,成為窮人。在德國,窮人通常指收入只有社會人均收入的60%,而歐盟的界定是50%。主要指的是那些無家可歸者(Obdachlose)和長期失業者,他們靠領社會救濟金(Sozialhilfe)生活。這樣的人口在戰后德國一直存在,數量在歐盟內部居于平均水平。據歐盟統計署公布的數據,1996年,以60%國民人均收入為標準的窮人在歐盟平均占人口總數的17%,德國16%,法國16%,芬蘭9%(1994年),丹麥11%,盧森堡12%,荷蘭12%,奧地利13%,比利時17%,西班牙18%,愛爾蘭18%,英國19%,意大利19%,希臘21%,波蘭22%[4](p74)。值得關注的是,戰后德國的窮人在經濟高速增長后也明顯增多,即60年代起,德國的窮人數量一直處于增長中(見表1),該與激烈的市場競爭和越來越完善的保障體系相關。此外,戰后德國,傳統意義上的窮人團體:老人和婦女也越來越被改善了的社會保障排除,窮人主要有4類:單親家庭、多子女家庭、失業者和外來移民。其中最糟糕的是無家可歸者。據估計,在德國2 000年這樣的人口在13—15萬之間,其中包括沒住房,但住在親戚、社會救濟機構住房里的人,還有一些人直接在露天過夜。長期處于這種狀態的人在2000年的德國估計有24萬,其中大部分是20—50歲之間的單身男性。女性在這種情況下,往往采取與他人同居的方式避免露宿街頭。根據Caritas的一項調研,1991年無家可歸者中約一半是一般工人,1/5多是專業工人,其中一半人小時候家庭環境不好,但有1/3來自很好的家庭。其中9%是外來移民,7%來自原東德;1/5是刑滿釋放人員,找不到工作。雖然原東德由于憲法保護,每個人都有工作,但兩德統一后,沒有了這種保障,原東德地區出現的窮人則明顯多于西部,與西部情況不同的是,這些窮人中大部分是老人,這些老人中尤其以婦女為多。統一后,失業率,無家可歸者在東部地區都出現,而且明顯高于西部。這些窮人成了戰后德國位于社會最底層的人。

外來移民也是戰后聯邦德國越來越堅實的一個社會階層。就整個西歐國家而言,德國的外來人口數不算多。西歐國家中外來人口比重高的是:盧森堡(35%)和瑞士(19%)。盡管如此,由于戰后經濟發展的需要,還是有越來越多的移民進入德國。這樣的移民總體而言在德國經歷四階段:11955—1973年,主動爭取階段(Anwerbephase)。21973—1980年的正常化階段(Konsolidierungsphase)。1973年開始停止主動爭取,此后進入的外國人開始減少。1972年開始有可能入籍,但人數很少,僅入籍費用就需要5 000馬克。31981—1998年抵制階段(Abwehrphase)。80年代后,外來人口又開始上升,其中許多的少來自歐洲戰爭地區的難民。于是,制定法律限制難民和外國勞工進入。1993年入籍放寬,費用降至100—200馬克,入籍人數增加。41998年開始的正常接收階段(Akzeptanzphase)。2000年出臺了新國籍法, 為IT人士發放綠卡,于是德國成為移民國。外來人口中最多的是土耳其人;其次,原南斯拉夫人;再者依次是意大利、希臘、波蘭、奧地利、葡萄牙、西班牙、英國、美國、荷蘭、法國等。就數量而言,60年代開始,外來移民漸漸成為德國社會結構的組成部分。1960年,生活在西德的外國人在70萬,1970年上升到300萬,由占總人口的12%上升到49%。2002年,初外國人在德國為730萬,占總人口89%,其中不包括約100萬加入德國籍的外國人[5](p226)。兩德統一后,德國的外來移民中又有一部分來自原東德地區。70年代末80年代初,東德開始引進勞工。1989年,6萬越南人、52萬波蘭人、25萬古巴人和莫桑比克、安哥拉的非洲人來到東德,年齡均在20—40歲,70%為男性,占當時東德總人口的12%。兩德統一后,這些人按協定進入的人必須回國,1993年,只有約19萬留下,其中17萬為越南人。被允許在德國工作的外來移民從事的工作主要在下層,他們雖較長時間生活在德國,但生活方式,價值觀等都與德國人有一定差異。

二、歷史變遷

當然,這六大階層是在戰后聯邦德國社會發展中漸漸形成并一直延續至今的,此前的魏瑪共和國和第三帝國擁有的是明顯不同的階級(階層)結構。但是,即便在戰后五六十年間,這樣的階層結構也有一個成型、演化的發展過程,一個從戰前勞資兩元分化到戰后多元并存的發展過程。具體來看,與戰后德國經濟發展幾乎對應,這個社會階層的多元新結構成型于60年代,即德國經濟經歷了十幾年重建后,又開始成型的時代。由于經濟結構的不同,新成型的階級或階層結構也呈現出明顯不同于此前第三帝國或再前魏瑪共和國時期的情形,即階級差別開始縮小,社會開始向多階層轉化。到了80—90年代隨著生活水平普遍提高,階級間的差別進一步縮小,階層結構內部進一步出現龐大的中間階層,導致社會性質發生了變化。

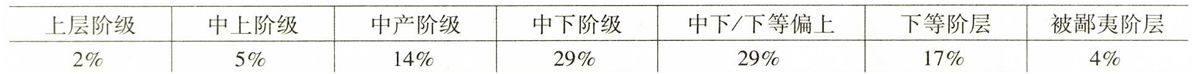

隨著戰后德國社會新結構在60年代的初步成型,相關研究也開始在60年代出現,其中最著名的是當時德國社會學家玻爾特(Karl Martin Bolte)在其“聯邦德國社會不平等的歷史比較”一文中,根據職業,收入,影響力等因素,提出的“洋蔥結構”(Zwiebel-Modell),即將社會階層分成上中下三等,中等階層人數最多,其中又分成上中下,也就是說,大部分人居于中等偏下和下等偏上部位,即洋蔥—社會的主體部分[6](pp27-50)。 具體見表2。

由上表可以看出,60年代的西德,約有2%的人屬于社會上層,19%屬于中上層,58%屬于社會中層,其余21%屬于社會下層,其中約有4%屬于被人蔑視的底層。有必要說明的是,屬于社會上層的2%是承襲而來,沒有什么變化。在19%的中上層中,絕大部分是新貴,少部分是原有階層的沿襲;在58%的社會中層里,新誕生與沿襲者約各占一半,其中約有一半是工人;在21%的社會下層中,幾乎全是原有地位的留存,而且都屬于工人階級。值得關注的是,居于社會底層的4%被固定下來,沒有什么變化。

玻爾特的研究一方面表明,60年代的聯邦德國已經清楚地出現了兩頭小,中間大的新社會結構;另一方面,也表明德國經過十幾年的經濟發展有接近半數的人口改變了自己的命運,從原來較低的社會階層上升到了較高階層,唯有社會頂層和底層人數沒有多大變化。具體而言,60年代的德國,絕大部分人已經屬于社會中層,成了整個社會的中堅力量,其余兩端——上層和底層都是少數。這些位于兩端的少數人群,數量上在60年代幾乎沒發生過變化。與之相反,擠入中上層的人大部分是新貴,而社會下層幾乎都是保留了原有的地位。可見,60年代的德國,有接近一半的人改變了自己的命運,由社會下層進入中上層,這與50—60年代德國經濟騰飛形成呼應。可以說,這一時段的經濟發展使社會近一半人受益,社會地位上升。但在50—60年代的經濟發展中,約超過一半的大部分人則在社會地位方面沒有什么改變。盡管如此,那些近一半的改變還是使社會結構發生了巨大變化,使原來下層人數大幅減少,中上層人數大幅增加。當然,這里的改變僅是相對于原有地位而言,并不是指絕對增長,50—60年代的經濟發展實際使得全社會人員收入都有增長。

同樣是60年代,對于當時西德社會階層的分析還出現了達仁多夫(Ralf Dahrendorf)的“房屋結構”圖表,達仁多夫的研究雖然沒有指出社會階層所屬出現的變化,但更具體標出了當時階層所屬的職業背景。

在達仁多夫的“房屋結構”圖表里,居于社會頂層的只有1%,宛如屋宇的頂端部分;接下來的中上層人員迅速上升至34%,宛如屋頂坡面部分,其中中產階級是主干,占了20%,所謂服務產業人員,即第三產業人員,絕大多數位于此列,占了10%,他們不是屬于職員就是公務員,還有極少工人精英,以及“誤認的中產階級”擠入該階層,所謂“誤認”是因為他們表面上屬于社會中上層,但實際應歸為中下層;其余的65%則屬于屋宇的主體部分,其中60%屬于社會中下層,真正屬于社會底層的只有5%。中下層主要由工人階級組成,占了45%,此外還包括那些誤認的中產階級(11%),極少數服務產業人員(2%)和部分工人精英(2%)。

達仁多夫的“房屋結構”表明,60年代西德社會中有約超過一半的人屬于社會下層,這其中絕大部分是工人,至于上層,只有全社會約1%的人才作為社會精英位于頂層,其余大部分其實屬于中層,也就是說,當時西德社會中約99%的人不是屬于社會中層就是屬于下層。如果說,玻爾特的“洋蔥”圖展現了60年代德國社會階層兩頭小中間大的結構,達仁多夫的“房屋結構”圖則展現了當時社會極小部分人位于頂層的上小下大結構。兩種結構分析一個突出社會中層作為社會的主體,一個則突出極少部分人高高在上的地位。無論如何,兩種分析都清楚地表明,60年代的西德社會是一個極少數人統領的社會,社會資源,影響力等都集中在少部分人手里。這是60年代時西德社會定下的格局,以后的變化主要并不是在這個上小下大層面,而是在作為社會主體的中下層內部出現了結構性變化。

2002年,蓋斯熱(Rainer Geissler)在達仁多夫的基礎上,進一步指出了“房屋結構”在2000年發生的新變化,這個新變化便主要發生在社會中下層內部結構層面。

蓋斯熱的圖表表明,到2000年,德國社會階層依然是上小下大的結構,而且位于社會頂層的依然是1%的社會極少數,這些人被稱為是“權力精英”(Machteliten);接下來的中上層主要由高級領導組成,外加人數不多的中小業主,包括極少數自主經營農民,共有275%;至于占281%的中層則主要由中級領導組成,同樣外加人數不多的中小業主和極少數自主經營農民;工人,除了極少數工人精英外,則全部處于社會中下層和下層,其中14%的人作為專業工人位于社會中下層的頂端,12%則作為普通工人位于下層;社會下層中還有約9%的人作為第三產業領域中的體力勞動者居于其中。蓋斯熱的“房屋結構”圖表中,尤其值得關注的是,外國人成為德國社會結構的組成部分,2000年時有9%的人是作為外國人加入到德國社會中去的,其中,1%的人是作為中小業主分布于社會中上層和中層,2%是作為專業工人居于社會下層中的頂端,即中下層,其余6%則位于社會下層的末端,即下層。

從蓋斯熱的研究來看,到了2000年,德國社會階層結構又發生一系列變化,其中最明顯的是,社會中層人員的數量由60年代的30%多(據達仁多夫的研究)上升到了50%多,由60年代不到一半變成了明顯超過一半。與此對應,社會下層人士也由原來的60%多下降到40%多。這充分反映了社會生活水平有了進一步提高,并由此體現了社會現代化程度的提高,有知識和技術含量的勞動明顯增多;此外,外國人群體以9%的比重在德國社會結構中的出現表明了德國社會已開始漸漸步入文化多元,但是,這些外國人大多位于社會下層,只有少部分進入社會中層。

如上三個圖表呈現了戰后德國社會結構變化的一個鮮明趨勢:階級(階層)差別開始一步一步減少。其鮮明的體現是,位于社會最頂層和最底層的人居社會極少數,越來越多的人開始成為社會中層,進而使得該階層人士成了社會的中堅力量,而且這些人大多是新起之輩,即從原來較低層經過奮斗轉變而來,包括外國人。

三、變化背后潛伏的事實

階級(階層)結構的變化清晰地映現了戰后聯邦德國社會開始轉型。所謂轉當然是相對于此前社會而言。單純從時間角度看,此前是第三帝國和魏瑪共和國,但從社會形態角度看,此前德國社會可能要從更早的19世紀下半葉說起,那是一個德國社會快速工業化,迅速轉向現代社會的時期。如同其他西方資本主義國家一樣,19世紀啟動的工業化在德國同樣是在私有制框架下展開的,技術和機器的投入使得勞動力有了高產出和高效益,而高份額的產出卻絕大部分被生產資料的占有者即資本家,而不是勞動者擁有。于是,伴隨著工業化轉向,19世紀的德國社會也開始由等級社會轉向階級社會,等級主要由出生決定,而階級主要由經濟因素決定。不僅馬克思看到了這一點,斯泰因(Lorenz von Stein,1815—1890)和韋伯(Max Weber)等學者都證明了這一點。當然,這個轉向階級社會的過程就像工業化本身一樣,在德國是一個雖快速但依然漸進的過程。1849年時,普魯士只有54%的人在工廠就業,到1861年普魯士工業還主要由小企業(員工17—20名)組成,1 000名員工以上的大企業極少。到了帝國時期,工業化速度明顯加快,動力主要來自資本投入增大,社會保障建立,由工業化而來的社會矛盾得到了一定程度的調適,該時期,社會就業總人數中工人已經達到了一半,其余大部分是農民,其次是業主,還有一些是職員或公務員。1850—1913年間,社會資本翻了5倍;1870—1913年間,工業生產總值翻了5倍,而且原先占主導地位的紡織、制衣、皮革行業的增長很快被冶金、化工和電子行業的增長所超越,尤其是鐵路建設成了當時經濟增長的推動力。1882—1907年,德國1 000人以上企業的增長翻了4倍。可見,19世紀中期到第一次世界大戰前,德國經濟快速發展也帶來了由農業社會向工業社會的快速轉化,社會也完成了從原來等級社會向階級社會的轉化,一直到第二次世界大戰結束,德國始終是這樣一個階級社會:社會勞動大軍中有超過一半以上的人是工人,其余則是業主和職員。直到第二次世界大戰后,尤其是50—60年代,階級社會開始向階層社會轉化,標志是工人的數量開始急劇下降,職員的數量直線上升,以至工人只占整個社會就業人員不到一半的份額。所以,早在50年代,德國學界就曾出現階級差別開始縮小,階級開始消亡的觀點。其實,就大量中間階層取代原來的工人和農民而言,所謂階級消亡指向的是,原來的階級差別向階層差別的轉化。所謂階層雖然很大程度上依然與經濟因素相關,但主要的已不是由經濟因素決定,而是由社會認可度和影響力支撐,當然,這往往離不開經濟基礎。階級社會中,不同階級之間的差別明顯大于階層社會,而且由于階級之間沒有起碼的認可,有的往往只是沖突。工人數量的減少和職員這些中間階層的增多,表明原來階級社會的勞資沖突不再成為社會主要矛盾,因為那些占勞動大軍多數的中間階層的工作條件和收入水平,已經不像原來工人那樣低于認可,即便50—60年代的工人也與以往差異巨大,工作條件和收入都有了明顯的改善。

當然,階層社會的出現并不意味著社會沖突開始消失,而是呈現出了多元、復雜的局面。原來工業化早期的德國(19世紀始),社會沖突主要來自勞資之間,而且大多呈現為利益沖突。戰后德國,由于新社會結構的出現和勞動者工作條件的改善,沖突已不再單一地出現在勞資之間、不同階層之間,甚至同一階層中的不同社會群體之間都會出現沖突,而且越來越少地呈現為利益沖突,利益之間的問題已經由越來越清晰和細致的規則規范了,沖突開始越來越明顯地由文化因素引起,如不同世界觀、價值觀、乃至生活方式等,這些已經與階層沒有什么直接的關系。此外,沖突開始淡出階層之間也與日常生活的日益非階層化有關。戰后德國,由于物質生活水平普遍提高,社會管理日趨一體化,原來的階級特殊性從日常生活中幾乎消失,這就使得階層之間的差別在日常生活中不再有明顯體現。雖然沖突不再帶有階層之間色彩,但階層之間的差別還是存在,這個差別主要已不再因經濟因素產生,而是由不同生活方式和追求等文化因素所致。

隨著社會階層之間利益沖突的趨緩乃至消失,以及龐大中間階層的出現,就整個社會而言,形成了一個近乎自發的穩定機制。此前階級社會中,德國社會的大部分人生活在下層,而且整個下層對上層,乃至整個社會存在著明顯的不認同,不同階級之間的沖突成了社會的主要矛盾。而當社會上大部分人滿足于現狀,不愿有所改變的時候,社會的穩定性因素開始出現。當然,戰后德國社會新結構的出現并不是社會維穩的產物,而是經濟發展的結果,正是戰后德國經濟騰飛中,第一產業萎縮,第二產業減速,第三產業從業人員飛速增長,使得社會人員結構發生了重大變化,原來的無產階級已經不再作為社會的大部分出現,其中很大一批上升為社會中層,即便作為社會少部分的那些原有的無產階級也發生了變化,不僅勞動條件和收入水平得到了明顯改善,而且已不再是嚴格意義上的無產者,他們中許多人程度不等地擁有一定的私有財產。由此,進行革命、改變現狀的動力大幅下降。這些都從不同角度促成了社會的新穩定機制。

進一步看,新社會結構的出現又會在整個生活方式,生活追求方面引發一系列變化。尤其當整個社會的溫飽問題基本解決,堅實的社會保障建起之后,人的職業態度,日常生活方式都會相應地出現變化,這些變化往往是由進取,奮斗轉向智取,效率。戰后德國社會結構的變化就引發出了一系列其他領域的相應變化。

[參考文獻]

[1]Juergen Habermas: die neue Unuebersichtlichkeit, FrankfurtaM1985

[2] HPBahrdt: Gibt es noch ein Proletariat?, FrankfurtaM1973

[3] Statistisches Jahrbuch 2001

[4] EC/Eurostat:Beschreibung der sozialen Lage in Europa, Luxemburg 2001,S74

[5] 參見HWLederer:Migration und Intergration Ein Handbuch Bonn 1997,S18; RGeissler: Die Sozialstruktur Deutschlands Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung, Opladen 1996

[6]Karl Martin Bolte: Sozialungleichheit in der Bundesrepublick Deutschland im historischen Vergleich,in:PABerger und SHradil(hrsg), Lebenslagen-Lebenslaeufe- Lebensstile, Goettingen 1990

(作者系華東理工大學教授,法蘭克福大學哲學博士)

[責任編輯張曉校]