科技巨頭 搶位車聯網

花生牛奶

近段時間,汽車突然成為了互聯網圈子內的一個大熱點。除了百度公布了無人汽車計劃外,阿里巴巴也宣布牽手上汽集團圖謀汽車電商,而騰訊的路寶盒子則早已完成了一輪搶購,就連樂視也發話有意造汽車……。看起來,互聯網企業往汽車行業滲透,已成為一種風潮。現象的背后,其實是車聯網大幕將啟的背景下的搶位運動。

科技企業愛上汽車

隨著科技的發展,互聯網與汽車也產生了化學反應—無人汽車、互聯網汽車,乃至厚積薄發的車聯網。面對這個新興的大市場,國內巨頭顯然不會無動于衷,紛紛做出舉動,欲占先機。

7月下旬,阿里巴巴(以下簡稱“阿里”)便與上汽集團(以下簡稱“上汽”)聯手簽署了“互聯網”戰略合作協議—阿里為上汽提供《高德地圖》、大數據和YunOS等資源,并籌謀汽車電商。

在4月份的智能硬件峰會上,百度推出了車聯網系統—CarNet,百度推CarNet的用意更偏向于制作出一套完善的車載系統。其實,百度旗下的《百度魔圖》和《百度翻譯》等產品已擁有視覺、聽覺等識別技術,都有可能被無人汽車系統所消化。

無獨有偶,今年1月騰訊也發布了導航APP《騰訊路寶》,還以11.73億元收購了四維圖新11.28%的股份補充實力。緊接著,騰訊在今年的GMIC上發布了一款OBD(車載診斷系統)智能硬件—路寶盒子。該盒子利用藍牙與手機相連接,通過配備統一的OBD接口來實現,方便用戶接收到手機反饋的信息。APP與盒子的組合,讓OBD硬件可以獲取更精準的用戶使用場景及習慣數據。此外,盒子還能給APP 帶來更多O2O拓展空間。

無論是無人汽車,還是互聯網汽車和OBD硬件,國內互聯網廠商都正劍指車聯網。相比國內,國外的車聯網發展水平則要勝人一籌。

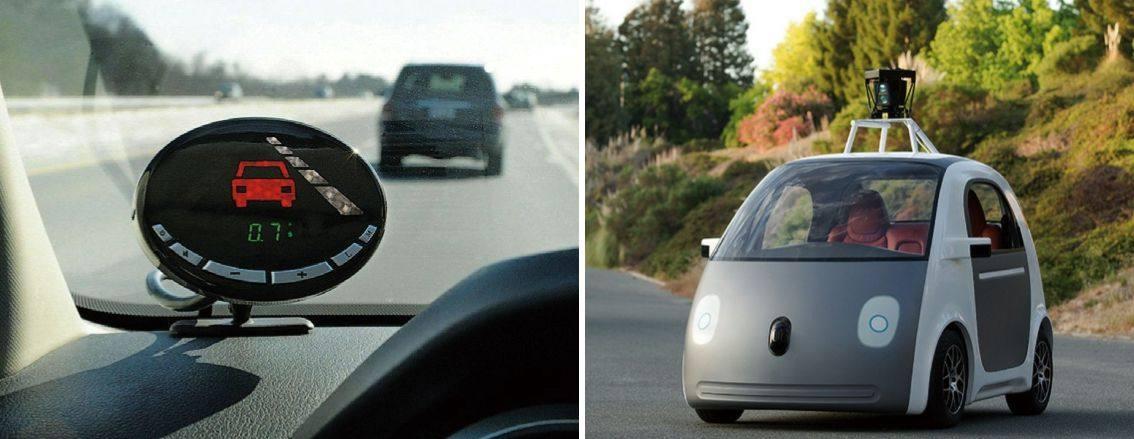

前不久,谷歌也兌現諾言,發布了一款無人駕駛原型車。車的頂部安裝了新型的激光傳感器和攝像頭裝置,用于檢測道路狀況,為車載電腦提供數據保障。車內則僅有啟動和停止兩個按鍵,已無方向盤,車輛行駛與道路選擇等均由車載電腦解決。

在此之前,谷歌已推出了Android Auto。用戶使用Android智能手機,便可通過汽車自身的顯示屏幕進行操控。有業內人士分析認為,這也許是今后谷歌進軍車聯網和智能家具等領域的一貫思路—手機是支撐起所有載體的核心設備。

蘋果也在日內瓦車展上帶來了CarPlay,旨在融合iOS設備和外部車載信息娛樂平臺。用戶通過將iPhone接入到安裝了CarPlay系統的汽車中,CarPlay應用便可實現iPhone的所有功能,如導航、打電話、聽音樂和分析交通狀況等。此外,用戶可以使用Siri進行語音控制,還能借助多功能方向盤上的按鈕對一些常用功能進行快捷操作。

事實上,除了谷歌目前已實現了真正的無人汽車外。其余大多數科技和汽車廠商也都是采用了類似于蘋果CarPlay般的車載系統,實現人與設備、設備與車的完美結合。一個大的趨勢已經顯露無疑,互聯網企業已經在往汽車領域滲透,而且這種滲透的力度已經越來越大,速度也越來越快。

車聯網離我們還有多遠

雖然國內外的各大科技巨頭和汽車廠商們,都已經在無人汽車等領域躍躍欲試。而且經過數年的研究,車聯網的發展已經取得了可喜的成績,但這是否意味著車聯網即將走入人們的生活,產品快要全面落地呢?其實不然。

技術還遠未成熟

車聯網是一項非常具象和系統的工程。目前,在技術方面也還存在諸多的難題有待解決,短期內車聯網還難以完全落地。比如,語音識別技術現今在手機上的應用都還不夠廣泛,在汽車上顯然也只能停留在很初級的層面。此外,遍布車身的傳感器,是否已經可以滿足車聯網的需要,都是值得討論的話題。

就拿發展得最成熟的谷歌無人汽車來說,目前也還存在多個方面的技術問題。現階段的谷歌無人汽車甚至還不能獨自通過美國的駕照考試,在遭遇惡劣天氣(暴雨、暴雪),坑洼路段,以及隨時都會冒出來的行人時,還不具備完善的應對措施。

更要命的還是數據庫的搭建。無人駕駛汽車的運行,完全依賴于事先搜集好的、關于路況的超級詳細的信息集合,工作量龐大。這導致目前谷歌無人汽車數據庫的擴充進展緩慢,不能投入商用。

產品落地需要時間

即便是相關技術已經成熟,車聯網也還八字沒一撇。因為技術還只是先決條件,要轉化成真正落地的產品同樣還有一個周期。

對于從事車聯網行業軟件和服務方向的創業者而言,除了要開發出高質量的APP,還需要和這一產業中的各個涉及環節進行銜接,創造和豐富APP的使用場景。然而,在整個產業鏈都還沒有成型的情況下,要打通和整合各個環節,難度非常大。幾乎都要一家家去面談,確認各種細節。難度不亞于當時的團購網站,需要時間積累。

除開軟件和服務,汽車本身的設計和制造周期就更長了。一輛汽車從研發到最終上市,需要經歷多個環節,各種測試和驗證。一般來講,這個周期大約在5~7年不等,這也導致最新的技術和理念難以在第一時間應用到汽車上。更何況,車聯網還牽扯到一大堆標準,需要在政府、行業協會和汽車企業共同協商,更是一個漫長的過程。

此外,消費者也同樣處于觀望階段。對于大部分人而言,相對于其他數碼產品,汽車的購置要謹慎很多。安全問題和實用性有待驗證,公眾對于車聯網和智能汽車的接受程度,也還是個未知數。

千億元大市場如何突破

盡管還沒有到爆發之日,但作為物聯網的一部分,車聯網勢在必行,且前景可觀。早在去年,易觀智庫就曾預測,2015年我國汽車產量規劃達2 500萬輛,車聯網服務滲透率或接近10%的臨界點,市場規模有望突破1 500億元人民幣。還有業界人士認為,國內車聯網市場規模將在未來近10年達到2 000億元人民幣,相關產品帶來的利潤總額約為200億元人民幣。而對于車聯網創業者來說,或許可以從以下幾個方面嘗試突破。

統一標準

車聯網的蛋糕看起來很誘人,但這一市場還遠未進入成熟階段:缺乏明確的商業模式,產業鏈上的成員各自為政,沒有明確的分工模式,更缺乏明確的行業標準與制度,行業不夠規范。現階段的當務之急,便是要統一行業的標準。

不同于其他行業,車聯網涉及到交通安全等諸多重大問題,必須有統一標準才能運行。有觀點認為,這個標準的牽頭者或者制定者應該是政府,由他們制定國家標準。只有在標準制定之后,整個行業才有可能有一個大的發展。

豐富應用場景

在前期,而這些應用場景必須圍繞汽車和車主的核心剛需出發。比如,對于汽車廠家來說,能否從不同的車輛安全場景,開發新的車聯網交通安全應用。此外,將車輛的實時狀態和4S店,乃至保險公司的服務進行對接。這些和車主密切相關的內容,才能擊中用戶,使其接受車聯網服務。

而對于互聯網廠商而言,如何將自己的服務和車主的核心剛需緊密結合,提供對應的車聯網服務,同樣考驗智慧。目前看來,車與車之間的SNS,以及汽車電商等,都是可以發展的方向。而國內以BAT三巨頭為首的科技企業正加速往汽車領域的滲透,事實上也都與此有關。

一種曲線救國的思路

汽車的售價和成本,決定了用戶的更換周期要長于絕大多數生活產品,而這又完全跟不上車聯網技術和產品的迭代速度。也就是說,即便是一款全新的“車聯網”系統,即使采用了當時最先進的技術,也極有可能在尚未完成整車匹配之前,便已經成為了毫無競爭力的淘汰品。由此,還可能會引發出后期升級過程中一系列的問題。

在此之前,智能電視也存在類似的問題,而且已經有一個比較理想的折中方案—智能電視盒。通過一種曲線的方式,創業者可以嘗試先做一個車聯網的后裝配件,培養市場的同時加快技術和數據的迭代。

事實上,目前汽車的前裝和后裝市場已經非常成熟,渠道十分完善,用戶的消費習慣也已經養成。只要創業者的產品有新意,價格有競爭力,也一定會找到自己的市場。從一個類似智能電視盒的汽車配件,將自己的服務逐漸滲透到汽車上,是一條值得互聯網廠商考慮的路。