生物圈2號

盧江

太空“學(xué)前班”

多年以來,人類一直在憧憬著——沖出地球,進(jìn)軍宇宙。

隨著地球環(huán)境的不斷惡化,這種愿望似乎越來越迫切。

科學(xué)家上下求索,于是,“生物圈2號”應(yīng)運(yùn)而生。

“生物圈2號”?好奇怪的名字?

原來,科學(xué)家把地球視為“生物圈1號”,地球以外視為“生物圈3號”。

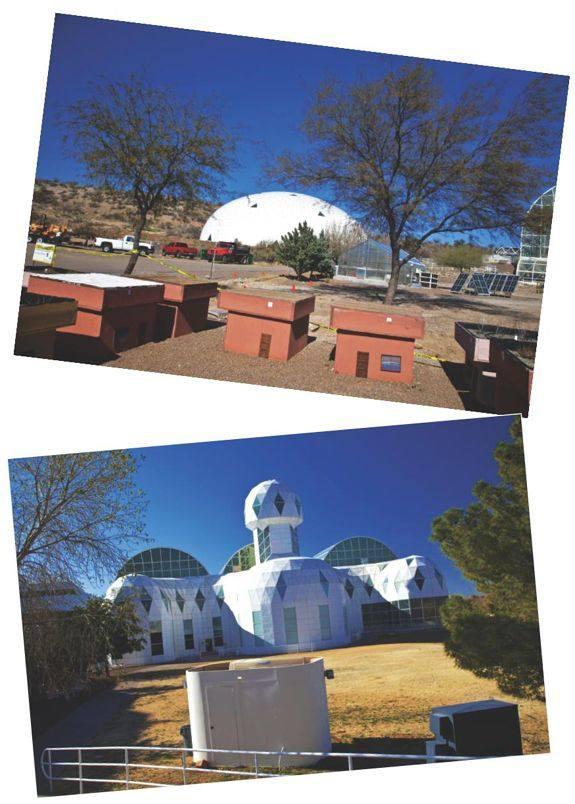

為了邁向“生物圈3號”,科學(xué)家決定在美國亞利桑那州先建立一個介乎兩者之間的“人造模擬生物圈”,這就是——“生物圈2號”。

簡單點(diǎn)說,“生物圈2號”就是一個太空生活“學(xué)前班”。

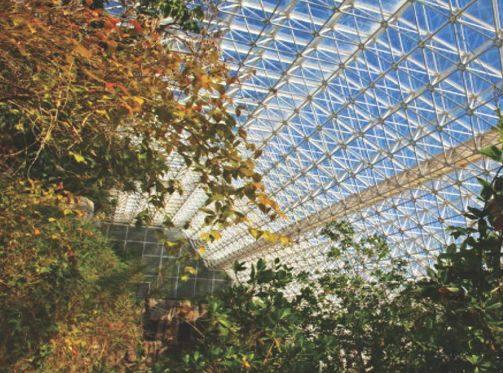

這個“學(xué)前班”里,有海洋、平原、沼澤、雨林、沙漠……是一個自成體系的小型生態(tài)系統(tǒng)。

既然是生態(tài)系統(tǒng),就不能太寒磣。

科學(xué)家花費(fèi)了9年時間、2億美元,終于建成了這座樓高8層,占地1.3萬平方米的超級“學(xué)前班”。

措手不及

1993年1月,8名科學(xué)家進(jìn)入“學(xué)前班”,開始他們?yōu)槠趦赡甑纳顚?shí)驗(yàn)。

按照計(jì)劃,為了保證微型世界里海洋、沙漠、雨林的生態(tài)平衡,科學(xué)家首先進(jìn)行了人工降雨。

就在科學(xué)家入駐“生物圈2號”的上午10點(diǎn)左右,人工降雨開始了。

這場雨不是特別大,卻下個不停。

持續(xù)傾瀉數(shù)小時的雨水,滲入了深黑色的土壤中。

帶著興奮的心情,科學(xué)家們將當(dāng)時的降雨場景向“圈”外傳送。外面的科學(xué)家則利用計(jì)算機(jī),開始進(jìn)行數(shù)據(jù)評估。

當(dāng)天下午,評估結(jié)果出來了:雨量過大,可能會對“生物圈2號”的生態(tài)平衡造成不利影響。

果然,午夜之后,“生物圈2號”里的“小山”都喝“飽”了,水開始在地表聚集奔騰,沖出一條條水溝,并隨著雨水不斷加寬加深。

幾個星期之后,參加實(shí)驗(yàn)的科學(xué)家們聚集在小山腳下,實(shí)地觀測人工降雨帶來的變化。

令他們意想不到的是,抬頭望去,陽光穿過白色金屬網(wǎng)格照了下來,地面上盡是黑色的淤泥。

這表明,人造小山過于脆弱,山坡被來勢洶洶的大雨“削去”了一大片,甚至沖積到科學(xué)家的居住區(qū)域中。

看來,計(jì)算機(jī)的評估很準(zhǔn)確——人工降雨有點(diǎn)過了。

除此以外,暴雨把之前種下的甘薯和水稻都給沖毀了。

這下好了,科學(xué)家們賴以生存的“莊稼”損失慘重。

按照規(guī)定,“生物圈2號”中的科學(xué)家,吃的食物全是自己種的,喝的則是循環(huán)水,呼吸的氧氣來源于植物。

眾所周知,在正常的生物圈里:植物是生產(chǎn)者,動物是消費(fèi)者,真菌和細(xì)菌是分解者,它們之間相生相克,相輔相成,從而構(gòu)成了完整和諧的循環(huán)系統(tǒng)。人為地打破這種環(huán)環(huán)相扣的平衡關(guān)系,災(zāi)難就會不期而至。

果不其然,一年未到,“生物圈2號”的生態(tài)狀況急轉(zhuǎn)直下。

氧氣含量從21%迅速下降到14%,二氧化碳和二氧化氮的含量卻直線上升,大氣和海水變酸,很多物種死去,而用來吸收二氧化碳的牽牛花卻開始瘋長。

大部分脊椎動物死亡,所有傳粉昆蟲死亡,這導(dǎo)致了大批植物無法繁殖、生長,接著也大批死亡……

這一切,直接危及到“生物圈2號”中的居民健康,科學(xué)家們被迫提前撤出!

鍥而不舍

“生物圈2號”的失敗有技術(shù)上和設(shè)備上的欠缺,但科學(xué)家們并沒有灰心喪氣。

畢竟,地球環(huán)境是經(jīng)歷了幾十億年的磨礪才最終形成,這種異常可靠的結(jié)構(gòu),并不是一兩次模擬可以構(gòu)建的。

科學(xué)家們做了一個大膽的決定:將“生物圈2號”當(dāng)作旅游景點(diǎn),向世界開放。

它的寓意在于,必須告訴全世界:在茫茫宇宙中,我們只有地球這一處家園,破壞和逃離只能是最糟糕的選擇。

地球不是實(shí)驗(yàn)室,我們輸不起,只有善待和保護(hù)它,才是人類真正的出路。

小鏈接:

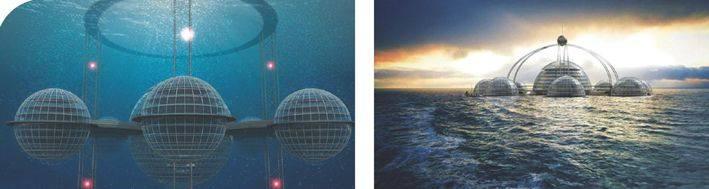

受陸地“生物圈2號”的啟發(fā),科學(xué)家又設(shè)計(jì)出海底“生物圈2號”。

這是一個水下的概念城市。在這個水下城市里,人類同樣擁有自己的小型生態(tài)系統(tǒng)。憑借這個系統(tǒng),人類可以自給自足,即便地面發(fā)生核戰(zhàn)爭,海底生物圈也會安然無恙。

雖然陸地“生物圈2號”并沒有取得多少成果,但是,作為未來的一種可能,海底“生物圈2號”也許是一個可行的方案。

因?yàn)椋鄬ο∪钡牡乇砗瓦b遠(yuǎn)的太空,海洋,擁有更加廣闊的生存空間。

- 少年博覽·小學(xué)高年級的其它文章

- 黃山游記

- 高明的武器

- Garry Mushroom

- 笑話笑畫

- 連線“社會主義 核心價值觀”

- 牧云姑娘