王元化批評魯迅

2014-04-29 21:27:39張益青

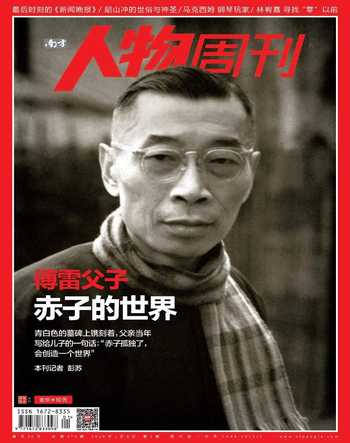

南方人物周刊 2014年1期

張益青

翻開吳琦幸先生的《王元化晚年談話錄》不幾頁,便不由自主地聯想到一些西方18世紀的啟蒙著作。在王元化先生生命的最后一年,當他重新談及年輕時代的自己,談及中國的啟蒙運動“五四”,談及魯迅,談及盧梭,這位沉靜、深厚并極具反思精神的老者仿佛跨越了時空的阻隔,與暮年歌德執手相望:歷經生命的苦難,他們在耄耋之年都進入了一種和諧及平靜。

對話錄中,王先生反復提及一個重要議題:什么是理性的啟蒙?是毫不懷疑地確信人的智性及其被改造的可能性嗎?是不假思索地確信歷史是不斷前進的嗎?

王先生出生于篤信基督教的家庭。年少時他因反對盲目的偶像崇拜,相信人的主體性,堅信人追尋智性的義務和能力,因此走向啟蒙與激進革命。歷經大半個世紀的歷練與沉淀,他驀然發現極端的理性,即過分相信人的力量,過分認同庸俗進化論,過分推崇盧梭式的契約與啟蒙,同樣是一種非理性:集權、殺戮及對傳統文化的破壞性力量全都源出于此。

書中,我們看到王先生對陷入教條的警惕。他批評了自己最喜歡的魯迅,認為其晚年很多文章都盲目尊崇左翼革命者的影響,成了“遵命文學”,立場先行,失卻了客觀性和復雜性,比如,早年魯迅常諷刺民眾之麻木不仁,晚年卻不加判斷地站在底層一邊。

另一個與老年歌德契合之處在于,兩人都從外來(法國)啟蒙思想轉向重拾民族文化。王先生強調了中國傳統文化、治學方法乃至民俗文化的重要價值,批判了明末泰州學派到“五四”諸多學者不加分辨地反傳統的思潮。

猜你喜歡

文萃報·周二版(2025年8期)2025-03-09 00:00:00

中國德育(2022年12期)2022-08-22 06:16:18

湖北教育·綜合資訊(2022年4期)2022-05-06 22:54:06

金橋(2022年2期)2022-03-02 05:42:50

金橋(2022年1期)2022-02-12 01:37:04

意林·少年版(2020年1期)2020-02-18 11:14:45

少年漫畫(藝術創想)(2019年5期)2019-09-18 01:26:38

小學生(看圖說畫)(2018年9期)2018-11-01 08:15:50

小天使·一年級語數英綜合(2018年9期)2018-10-16 06:30:16

中學歷史教學(2017年9期)2017-11-08 08:26:42