打車軟件再出發

建華

如果說要評選過去半年,移動互聯網領域最真刀真槍的角逐,相信打車軟件的“補貼大戰”一定會榜上有名。據公開的數據顯示,這場鈔票橫飛的大戰,一共燒掉了超過20億人民幣,直到5月17日才最終停歇。

取消乘客補貼、減少司機補貼,隨之而來的是軟件卸載率飆升、活躍度下降。面對無情的市場,雖然現金補貼的硝煙還未散盡,但打車軟件在另一個層面之中的角逐卻已經開始。

燒錢半年,補貼作古

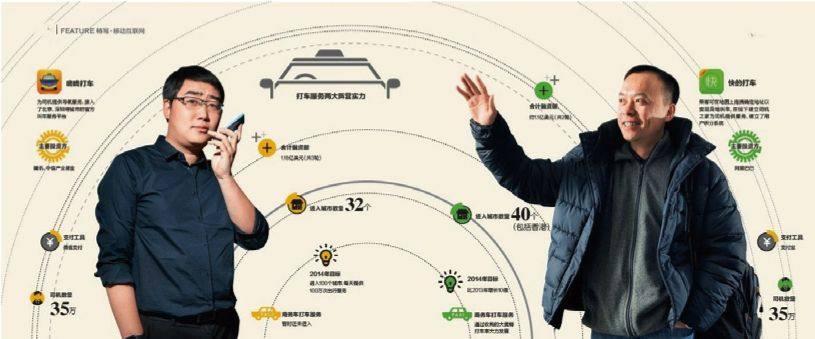

在2013年年中的時候,打車軟件在國內還處于40多個產品群雄割據的局面,而這一情況在去年下半年急轉直下。2013年11月26日,快的打車宣布收購另一家打車軟件公司大黃蜂,預示打車軟件的寡頭時代正式來臨。自此,投靠阿里巴巴的《快的打車》和投靠騰訊的《滴滴打車》(曾用名“嘀嘀打車”)開始主導市場,并陸續淘汰其他競爭對手。

而此時的阿里巴巴和騰訊,正因《支付寶錢包》和《微信》在移動互聯網當中爭得面紅耳赤。這場中國IT史上最大的巨頭博弈,很快燃向了打車領域(詳見本刊2014年3月下《巨頭魅影下的打車大戰》一文)。

在騰訊的背后支持下,2014年1月10日,滴滴打車正式推行高額補貼活動,乘客每單可獲補貼10元,每天可獲補貼機會3次。12天后,快的打車也推出《支付寶錢包》付車費的優惠活動,乘客每單可獲補貼2次,每次可獲補貼10元。此時,雙方的較量可謂劍拔弩張。火拼當中,快的打車方面甚至表示“獎勵永遠比同行多一塊錢”。滴滴打車則放言投入10億元做營銷,隨后《滴滴打車》的補貼曾一度高至20元每單。

3月4日,快的打車宣布將補貼優惠下調至10元/單,且限每天2單。幾乎同一天,滴滴打車方面也下調了補貼優惠。持續了近一個季度的打車軟件燒錢大戰,終于開始逐步降溫。

3月22日,快的打車開始將乘客每天的補貼限制為2單,每單補貼額度也由5元降為3元。4月 12日,滴滴打車也宣布跟進。

5月17日,滴滴打車和快的打車兩家公司紛紛宣布,歷時半年的乘客補貼活動正式結束,整個行業進入了后打車軟件時代。根據公開的數據統計,本次促銷活動,兩家公司一共燒掉了超過20億元現金。

20億元,換來了什么?

這樣一場史無前例的燒錢大戰,究竟換來了什么?根據易觀智庫產業數據庫最新發布的《中國打車APP市場季度監測報告2014年第1季度》數據顯示,截至2014年3月31日,中國打車APP累計賬戶規模達9 828萬。另一份第三方機構的《2014年Q1打車軟件市場報告》顯示,從去年年底才剛剛開始興起的打車軟件,其中市場占有率最大的《滴滴打車》用戶已突破1億,日均訂單超過500萬單。

然而,正如互聯網上那句流傳已久的話說的那樣,“只有等潮水退去,才知道在裸泳”。在我們看來,補貼停止之后兩款產品的市場表現,更能說明問題,因此更值得關注。有觀點認為,打車軟件的高額補貼,催動了市場泡沫的形成,其實用戶使用這類軟件的熱情,遠沒有市場數據那般高漲。

“逐步調低補貼,確實會面臨業績下降。”滴滴打車副總裁張晶在接受媒體記者采訪時表示,相比1、2月份最為瘋狂的時候,“日訂單下滑約在10%”。快的打車COO趙冬雖沒有透露具體比例,但也只是表示:“比預想下滑得少。”

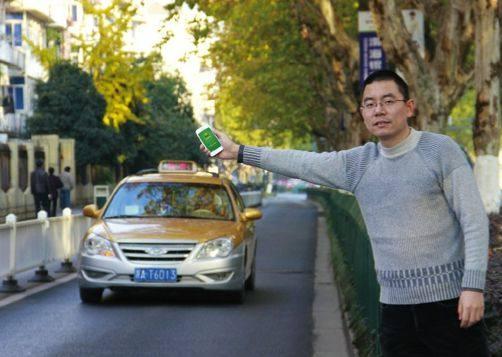

根據各地媒體的報道來看,大多數乘客都表示,補貼終止之后不會再用軟件叫車。雖然有理性的用戶理解“補貼不可能一直持續”,以后會有選擇地用。但是在一些打車相對容易的二三線城市,不再使用的聲音更大,“不補貼誰還用啊?”他們認為,打車軟件對自己而言是省錢利器,如今實惠沒有了,當然要果斷卸載。

截止發稿時,兩大打車軟件對于出租車司機的獎勵暫未做出調整。一些城市中滴滴打車和快的打車的司機端補貼政策一致,均為每天10單,每單補貼3元。但一些司機師傅也坦陳,現在根本沒有多少乘客使用軟件叫車,大部分時間都要“掃街”拉活兒。如果司機端補貼停了,他們也打算放棄打車軟件,專心在路上找乘客。

數據更具說服力。根據新浪微博進行的一項“補貼結束,你還會繼續使用打車軟件嗎?”調查顯示,約54%的用戶選擇“不會,沒有補貼,感覺不會再愛了”,約29%的用戶選擇“會,功能未改,還能使用”,另外還有17%的人觀望,選擇“不好說”。

高額補貼的確迅速提高了國內打車軟件的知名度,培養了用戶使用這一全新叫車方式的習慣。但它們沒有也無力從根本上解決打車難的問題,甚至還引發了一些新的市場問題。沒有解決用戶剛需的打車軟件,自然也不具備較強的用戶黏性。因此,在補貼終止之后,用戶一哄而散不足為奇。

場景單一是個問題

面對用戶熱情的銳減,快的打車營銷副總裁李敏坦言,這是對開發者的一個提醒,如何建立有效的體系,增強用戶粘性和培養用戶忠誠度才是關鍵。而對于缺乏用戶黏性的打車軟件來說,另一個核心問題是,產品的應用場景過于單一。

當用戶有打車需求的時候,他們可能會打開某款打車軟件叫車,到達目的地結完賬之后關閉。表面上,用戶的需求是打到車,然而實際上用戶的潛在需求是到達目的地并進行一系列的社會活動。顯然,目前的打車軟件還只是完成了“打到車”這一最表面上的需求,這種需求是最初級的。

單一的需求,還無法形成強大的用戶黏性。因此,當有補貼的時候,用戶可能會因為實惠選用打車軟件,而當補貼消失之后,用戶打開這類產品的原始動力就會大大降低。要知道,即便僅僅是降低補貼,用戶的耐心也會大受影響,“放鴿子”屢見不鮮,毀單率明顯上升。

大手筆砸錢可能換來一時風光,卻是極不穩定的。聚攏了用戶之后,留下用戶的法寶還是得拼服務。除了基本的叫車服務之外,迎合消費者的個性化需求,正確解讀用戶在打車行為深處的潛在需求,或許是提升打車軟件黏性的重要方向。

補貼熄火,服務加油

在宣布停止現金補貼之后,滴滴打車和快的打車又紛紛抄道切入生活化服務領域。補貼熄火,服務加油,后打車軟件時代,可供創業者們想象的空間或許還可以更加巨大。從中,我們也應該能夠預見國內打車軟件行業的下一步。

1.豐富應用場景。近日,滴滴打車宣布與大眾點評達成合作,在《大眾點評》APP內用戶可直接用《滴滴打車》叫車,此舉實現了生活消費類場景和打車服務的融合。隨后,其又推出“用嘀嘀添新衣”活動,送出購物網站現金券。

在打通本地生活服務“最后一公里”上做文章的,其實并不只滴滴打車一家。快的打車也剛剛宣布與本來生活網達成戰略合作,其用戶將獲得本來生活網提供的現金抵用券。事實上,今年初快的打車就已經和58同城進行合作,推出打車功能。

“明貼”變“暗補”,從而也為打車軟件帶來更多露出機會和使用場景。借助這些生活服務平臺在本地化分類信息的技術數據和用戶屬性,打車軟件開始拓展本地生活服務領域。顯然,在“燒錢大戰”激活打車市場后,未來打車軟件勢必要在差異化的服務質量中拉攏更多的用戶資源。

2.細分市場的差異化策略。對于打車軟件

來講,由于功能訴求基本一致,導致同質化也非常嚴重。用戶在選擇產品時,也往往只看哪一家的補貼更高和穩定性更佳。從這里來看,產品還有被細分的可能。

比如,是否可以開發一款針對老年人的適配版本,或者增加拼車、車型可選和司機會英語等更多的個性化定制打車方式。專業人士表示,如果打車軟件能拓展拼車等功能,很可能實現規模效應,或者提高乘車效率。而不管是規模效應還是提升效率,都可以實現增值。

值得一提的是,快的打車最近的做法也具備參考價值。5月18日,全國助殘日當天,也是打車軟件停止補貼的第二天,快的打車就正式推出針對盲人及視障群體的優化版軟件。此前,快的打車還開展了老人、孕婦免費接送和司機誤工險等活動。賺足口碑的同時,也成功切入細分市場。

3.定向流量。在前文中,我們提到“表面上,用戶的需求是打到車,然而實際上用戶的潛在需求是到達目的地并進行一系列的社會活動。”那么,打車軟件是否可以在目的地和隨之而來的社會活動中做文章呢?我們覺得是可行的。

如今,為應對OTT的挑戰,一些運營商開始和APP開發者合作,推出定向流量服務。按照這樣的思路,打車軟件應該也可以和商場、景點和電影院等進行對接,后者提供消費折扣補貼司機和用戶,從而提升自身客流量。顯然,這種方式對于司機和用戶都有不小的吸引力。同時,商家也可以為用戶推送促銷信息,對象將十分精準。

4.會員服務。會員制的出現,可以將乘客轉化為打車軟件公司的客戶資源,建立積分系統。而有了這些資源,打車軟件則可以很容易和團購、旅游等行業進行合作對接。

比如,用戶在大眾點評團購美食之后,可以獲得使用《滴滴打車》優惠到達目的地。飯畢完成點評之后,也可以再次獲得打車優惠,叫車回家。除了帶來多贏的局面,還能沉淀高價值的大數據。