蘋果高紡錘形栽培新模式技術應用

徐明舉

蘋果是世界上栽培的主要落葉果樹之一,我國蘋果栽培面積和產量均居世界首位,山東省是重要的蘋果栽培省份,煙臺蘋果名揚海內外。蘋果栽培模式也是歷經變革,在20世紀80年代前,蘋果的栽培都是以喬砧稀植主干疏層形為主的栽培模式。80年代我國實行家庭聯產承包責任制以后,為了提高蘋果單位面積的經濟效益,對蘋果進行密植栽培,以追求高產優質的栽培方式。這個時期雖然科研單位進行了矮化砧木和矮化品種的篩選和試驗,也篩選了一些好的砧木和品種,但我們當時主要推廣的是喬砧密植栽培模式,80%的蘋果園是按照此栽培模式建立的。此種栽培模式雖然對推動蘋果產業快速發展作出了貢獻,但由于喬砧密植栽培整形修剪、控冠和促進結果技術難度大,果農難以掌握,管理費時費工,加之該模式自身的缺陷,致使大多數果園密閉、光照不良、產量低、果品質量差,現在面臨改造或重新栽培建園的情況,已遠遠不能適應蘋果產業健康發展的需要。

蘋果高紡錘形栽培模式是世界蘋果生產先進國家普遍采用的栽培技術。山東省水果創新團隊在萊西、招遠等地建立了示范園,采取了矮化砧木起壟栽培、寬行密植、行間生草行內覆蓋、水肥一體化等技術于一體的高紡錘形栽培新模式新技術,在樹形的選擇上首先采用了以高紡錘形為主的樹形,大大減少了分枝級次,取而代之的是給每棵蘋果樹一個支架,在中干上直接著生結果枝,結果早質量好,達到蘋果一年栽植,2年結果,3年豐產(2 500千克/畝)的效果。總結推廣這一先進栽培模式,對于推動蘋果產業的健康發展和增加果農收入意義深遠。

1 品種的選擇

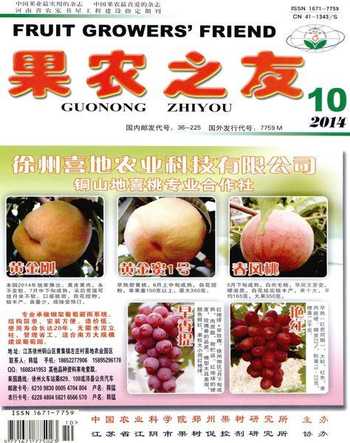

應用高紡錘形栽培模式雖然對品種沒有限制和要求,但是果農戶發展蘋果要選擇市場前景看好的一些品種,可以選擇山農紅、龍富短枝、煙富3、煙富0、嘎拉、秦陽等優良品種,注意搭配好授粉樹。

2 砧木的選擇

目前,國內利用較多的是以M9T337、M26、SH等為主的矮化中間砧,但世界上大部分國家推行的是以M9T337為主的自根砧。

根據在山東省水果創新團隊萊西示范園實驗觀察,就自根砧而言,M9T337和M26自根砧相比,樹體生長不一樣,M9T337存在“大腳”現象明顯,樹體生長矮小,成花比較容易,結果早,豐產性好,但也存在以M9T337為主的矮生砧木,根系以須根為主,根系喜歡肥沃和通氣性良好的土壤,所以在建園前需要進行土壤改良,增加有機質,否則達不到理想效果。M26樹體生長量較大,存在容易出現“小腳”現象,成花能力明顯低于M9T337。SH砧木矮化效果雖然差些但可不立支柱。

當然,根據各地的立地條件也可做適宜的選擇,在同等管理條件下,矮化中間砧苗木生長最小,且樹勢早衰現象明顯,因此選擇砧木不要迷信越矮化越好的砧木,要根據建園立地條件靈活選擇,在山嶺薄地建園的可以選擇平邑甜茶、海棠等喬化砧木,管理樹形和方式應用高紡錘形的技術來管理。

3 苗木選擇

原則上利用2~3年生帶有分支的大苗。根據我國的國情,也可根據情況選擇1年生成品苗木或半成品苗建園,只是這樣的選擇會晚結果1~2年。如果選用1~2年生苗木建園時,苗高應1.5米以上,定干高度1.2米以上或不定干,此類苗可參照3年生苗木管理。

4 栽培密度及栽植時期

栽植密度由品種長勢、砧木長勢及土壤肥力來決定。長勢強的品種(煙富3等)或土質條件較好及平地,采用較大的株行距栽植;長勢弱的品種(嘎拉、美國8號等)或土質條件差及坡地,采用較小的株行距栽植。同時,在不同的地區,有不同的栽植密度。一般建議株行距為1.0~1.5米×3.5~4.5米,每畝80~160株。行距一般為將來控制的樹高,株距為行距的1/3左右,達到寬行密植栽培。

栽植時期一般以秋栽為主,栽后注意做好保濕和冬季防凍工作。

5 架式選擇

高紡錘形宜采用籬架栽培,即順行每隔6~8米設立一鋼管或水泥柱,拉四道鐵絲,用于固定下部的結果枝下垂,控制其旺長。鐵絲架一般高3.5~4.0米。分別在1、2、3米處各拉一道8~12號鋼絲,幼樹期也可以在每株樹旁栽一竹竿做立柱,把樹苗的中干牢牢的綁在竹竿上,竹竿要牢牢地綁在鐵絲上,鐵絲要拉直拉緊,扶直中干,這個問題非常重要。中央領導干延長頭固定在竹竿或架上。該架式不但可以實現最大效率利用光照資源,還可以適度增加行距,擴大行間作業空間,打藥、施肥、修剪、采果等工作便于操作,可以進行機械化作業。

6 土肥水管理

6.1 肥水管理

由于密植栽培根系的特殊性,對水肥的要求比較高;一是要求足量,以保證對產量的需求,二是需要均勻。現在世界上流行的是水肥一體化,利用滴灌或微灌來施肥,有條件的可以2~3天施肥1次,也有10~15天1次的;由于蘋果對鈣肥需求量比較大,通常需要進行葉面補鈣。根據近幾年對幾個發達國家的果園調查,一般盛果期的果園,從坐果到采收一年噴6~8遍葉面鈣,這對矮化密植栽培條件下克服果實“苦痘病”的發生至關重要;對于沒有條件上噴灌系統的果園,至少要進行起壟栽培,地面覆膜,保證果樹的根系有足夠的水分和營養。地面覆蓋可以采取無紡布覆蓋。

6.2 土壤管理

高紡錘形栽培的果園,由于留有光照的行間,土壤管理制度要實行生草栽培,即:行間生草、樹下覆蓋的管理模式;行間生草可有效地提高土壤有機質,行間生草的種類可根據情況選擇,現在推行的野豌豆、燕麥草、三葉草、苜蓿草、鼠茅草等,但需要說明的是,果園生草的草收割后不能帶出果園,要覆于樹盤下才好。每2~3年結合施有機肥將草坪翻動更新1次。目前結合國內果園情況也可進行自然生草,需要去除一些惡性雜草如毛草、蘆葦等,并每年割草4~5次。有條件的建立果、草、畜、沼生態系統,生產優質果品,實現蘋果生產經濟效益和生態效益雙贏。

7 整形修剪技術

高紡錘形整形的原則上是只留中干為永久性枝,不留側枝,直接在主干上選留30~40結果枝組,以減少分枝級次。

7.1 定植與第1年整形修剪

如果選用3年生大苗,定植時盡可能少修剪。不定干或輕打頭,僅去除直徑超過主干干徑1/3的大側枝,如育苗時管理不好,競爭枝條多的情況下可以采取全部清干重新培養。如果用1~2年生的苗木,在1.2米飽滿芽處定干或不定干。由于大苗分支較多,建議栽后樹盤(行內)覆膜。萌芽后嚴格控制側枝生長勢,一般側枝長度20~30厘米時用牙簽開張角度,角度90°,對于定干口處發出的競爭枝20厘米時重摘心,解除競爭優勢,為了促發分枝,側枝生長超過50厘米角度不開張的可以用E型開角器開張角度。對主干延長頭每長30厘米時進行“摘葉造傷促分枝”技術處理,一年中處理3次,確保中心干健壯生長且有分枝發出,樹高當年在2~2.5米。“摘葉造傷促分枝”是采取措施讓當年生枝促發分枝加速成形早結果的一項新技術,在2014年3月煙臺一次培訓會上美國康奈爾大學果樹專家介紹了此技術,今年筆者在費縣進行了應用,效果很好。

7.2 第2年修剪

第2年春,在中心干分枝不足處進行刻芽或涂抹藥劑促發分枝,留橛疏除因第1年控制不當形成的過粗(粗度大于1/3分枝處干徑)分枝,其余枝條開張角度進行緩放。生長季整形修剪同第1年,不留果。使樹高在3.5~4.0米。

7.3 第3年及3年以后修剪

第3年修剪基本與第2年相同,嚴格控制中心干近枝頭(上部50厘米)留果,尤其是對于部分腋花芽,可以疏花并利用果臺枝培養優良分枝。

第4年開始,樹高在3米以上。分枝25~30個,整形基本完成。果樹進入初果期,結果后及時回縮結果枝,使結果部位始終靠近主干。7~8年生進入盛果期,盛果期產量控制在4 000~5 000千克/畝。

7.4 更新修剪

就高紡錘形樹來說,保證果園群體充分受光是生產優質果的關鍵。隨著樹齡增長,適時去除主干上部過長的大枝,及時疏除頂部競爭枝。為了保證枝條更新,去除主干中下部大枝時應留小樁,促發出平生的中庸更新枝,培養細長下垂結果枝組。

(作者聯系電話:15092885777)