亞胺化工藝對聚酰亞胺性能影響的研究

趙麗萍 寇開昌 吳廣磊 卓龍海 王益群

摘要:以4,4-二氨基二苯醚(ODA)和均苯四甲酸二酐(PMDA)為原料分別采用溶液-固相亞胺化和化學亞胺化法制備了2種聚酰亞胺(PI)樹脂。通過FT-IR、DSC、TGA、溶解性能等對PI樹脂進行測試與表征。FT-IR表明,2種方法均形成了酰亞胺結構,DSC和TGA分析表明化學亞胺化法得到的PI的熱性能優于溶液-固相亞胺化PI。溶解性測試表明溶液-固相亞胺化PI要優于化學亞胺化PI。

關鍵字:聚酰亞胺(PI);溶液-固相亞胺化;化學亞胺化

中圖分類號:TQ323.7 文獻標識碼:A 文章編號:1001-5922(2014)01-0059-04

聚酰亞胺(PI)由于其優異的熱穩定性、機械性能、介電性能、耐輻照性能以及酸堿穩定性等,廣泛用于航空、航天設備中的耐熱材料、電力及微電子信息產業中的封裝材料、高技術產業中的纖維、膠粘劑、工程塑料等 [1~4]。然而PI性能也有不足,近年來合成新的PI以及合成新型單體已成為研究的重點,但PI合成工藝的研究比較少。

Pi的合成工藝最常用的為2步法,第1步將二元酐和二元胺在低溫下縮聚得到聚酰胺酸(PAA);第2步通過化學亞胺化法或熱亞胺化法將PAA環化為PI。熱亞胺化又分為固相亞胺化和溶液亞胺化2種方式,固相亞胺化常用于PI薄膜的制備,即將PAA溶液澆鑄成膜后加熱進行亞胺化;溶液亞胺化是在PAA溶液中加入共沸溶劑,加熱回流,通過共沸溶劑的蒸出帶出反應過程中產生的水,促進反應進一步進行。由于第1步合成的PAA貯存穩定性較差,而第2步酰亞胺化的溫度要求過高且PI的分子鏈剛性太大,導致PI加工成型困難[5]。目前的研究多通過化學亞胺化法得到PI粉體。然而化學亞胺化法制備過程中容易生成聚異酰亞胺,且得到的有序性較低[6~9],進而影響其宏觀性能,因此尋找更優化的PI粉體的合成方法具有重要的意義。

本文通過采用溶液-固相亞胺化和化學亞胺化2種方法分別合成了PI,并研究了合成工藝對PI性能的影響。

1 實驗部分

1.1 原料與試劑

均苯四甲酸二酐(PMDA)、4,4-二氨基二苯醚(ODA),均為重結晶后使用,上海國藥集團化學試劑有限公司;N,N-二甲基甲酰胺(DMF),將4?分子篩放置其中24 h后使用,廣東光華科技股份有限公司;乙醇,將4?分子篩放置其中24 h后使用,天津市富宇精細化工有限公司;甲苯,將4?分子篩放置其中24 h后使用,上海國藥集團化學試劑有限公司;三乙胺,天津市福晨化學試劑有限公司;乙酸酐,上海國藥集團化學試劑有限公司。

1.2 測試與表征

FT-IR由美國Perkin-Elmer公司Spectrum One型傅立葉紅外光譜儀測定,KBr壓片法;DSC采用美國TA公司的Q1000型差示掃描量熱儀測定,升溫速度為20 ℃/min,流動介質為N2;TGA使用STA-449C型熱失重分析儀分析,溫度范圍0~800 ℃,升溫速率為10 ℃/min,流動介質為N2;將PAA和PI溶于DMF中,配制成0.5 g/dL的溶液。利用烏氏黏度計在30 ℃測定其特性黏度;溶解性能用一定量的樣品在相應溶劑中經超聲10 min后靜置24 h測得。

1.3 聚合物合成

1.3.1 聚酰胺酸(PAA)的制備

將2 g(0.01 mol)ODA加入配有回流冷凝管的三口燒瓶中,并加入23 mL DMF 使溶液達到15%的固含量,將混合液在室溫下攪拌至二胺完全溶解后,分批量加入2.18 g(0.01 mol)PMDA,于室溫繼續攪拌反應4 h后得到黏稠的聚酰胺酸(PAA)溶液。

1.3.2 溶液-固相亞胺化制備PI樹脂

在上述裝有PAA溶液的三口燒瓶中加入4 mL甲苯,將混合溶液于攪拌下在油浴中加熱至回流溫度(140 ℃) ,反應至沒有共沸溶劑及水滴出為止(約5 h)。降至室溫,加入過量的乙醇,得到黃色沉淀,抽濾、水洗、干燥后得到部分亞胺化的PI粉末。將部分亞胺化的PI粉末在真空烘箱中分別按200 ℃/1 h和300 ℃/1 h亞胺化;得到完全亞胺化的PI粉體。

1.3.3 化學亞胺化法制備PI樹脂

在上述PAA的溶液中,滴加3.0 mL乙酸酐/三乙胺(體積比2∶1)的混合物,室溫攪拌反應2 h后,加熱升溫至100 ℃,恒溫攪拌反應6 h形成均一黏稠的聚合物溶液,冷卻至室溫,將溶液倒入250 mL乙醇中得到黃色沉淀,過濾并用乙醇洗滌,產物在80 ℃真空干燥即得到PI樹脂。

2 結果與討論

2.1 聚合物的合成與表征

由PAA亞胺化得到PI粉體的研究目前多采用溶液亞胺化或化學亞胺化法,這2種方法雖然都有自己的優點,但也存在弊端,所得PI性能較低。本文對改進PI的合成工藝進行了研究,將溶液亞胺化法與固相亞胺化法相結合,即對PAA先溶液亞胺化后固相亞胺化。第1步是將PAA溶液在溶劑存在下高溫回流脫水環化,得到部分亞胺化的PI粉末;第2步是將部分亞胺化的粉末在真空烘箱中階段升溫環化,得到完全亞胺化的PI粉體,并將其與化學亞胺化PI的性能進行比較。

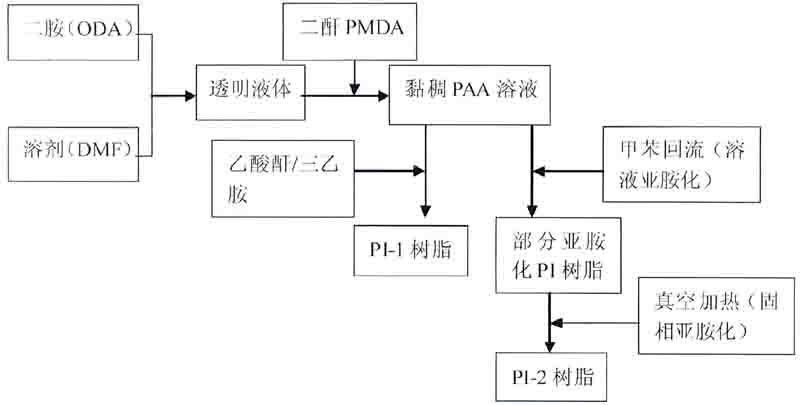

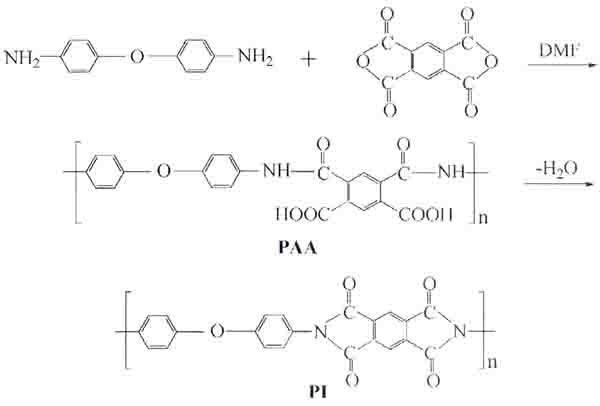

聚酰亞胺的合成流程圖見圖1,反應式如圖2所示,ODA和PMDA(物質的量比為1∶1)經2步法反應制得。首先將二胺單體在DMF中完全溶解,再分批加入等摩爾的二酐,常溫攪拌4 h,發生開環聚合反應形成PAA溶液,然后分別經過化學亞胺法得到PI-1樹脂和溶液-固相亞胺化得到PI-2樹脂。

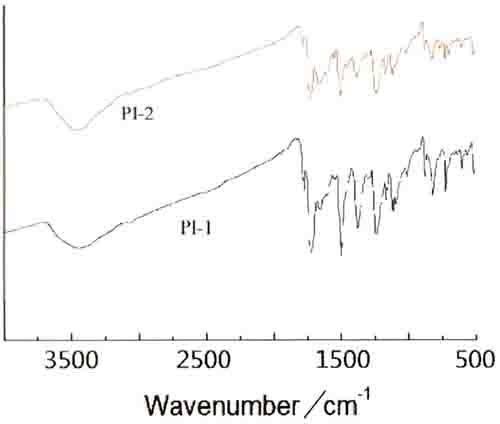

圖3為PI的紅外譜圖。2條曲線中均出現了酰亞胺鍵的特征譜帶,PI-1中聚酰亞胺的羰基-C=O對稱和不對稱伸縮振動峰出現在1 777 cm-1和1 722 cm-1,PI-2中出現在1 777 cm-1和1 742 cm-1,2者在1 378 cm-1和723 cm-1處均出現了酰亞胺基團中-C-N-鍵的伸縮振動峰和-C=O的彎曲振動峰,這些特征峰均對應于PI結構中的特征基團,說明2種亞胺化方法都生成了預期的PI結構。

2.2 聚合物的性能

2.2.1 聚合物的黏度測試

黏度法是測量高聚物分子質量最簡單實用的方法之一。

采用烏氏黏度計對PAA及PI黏度進行測試,并計算特性黏度,見表1。

從表1可以看出,PAA的特性黏度[η]基本相同,且都很大,說明制得的PI的相對分子質量較高。2種PI的[η]不同,PI-1的黏度明顯小于PI-2。說明亞胺化工藝對PI的黏度有很大的影響。

2.2.2 聚合物的溶解性

將10 mg PI-1和PI-2樹脂分別置于l mL溶劑中,在常溫及加熱條件下攪拌,觀察是否溶解。從表2可以看出,PI-1在所有的溶劑中都不溶,而PI-2在部分溶劑中加熱可溶解。

2.2.3 聚合物的熱性能

圖4為化學亞胺化合成PI的TGA圖譜。如圖4所示,PI-1在400 ℃前沒有明顯的熱失重,5%的失重溫度為430 ℃,800 ℃的殘留質量為50%,表明化學亞胺化PI具有很好的熱穩定性。

溶液-固相亞胺化后PI的熱失重曲線如圖5所示。文獻報道,均苯型聚酰亞胺在完全亞胺化后其起始熱分解溫度一般都高于400 ℃,而PI-2開始失重時溫度很低,其原因是在溶液-固相亞胺化程度不完全,還有部分PAA結構,隨著溫度的升高而繼續發生亞胺化反應,并產生一定量的水分子,水分子的揮發造成測試樣品質量損失。曲線在失重20%后就逐漸變得平緩,說明只有少部分的PI未亞胺化。亞胺化完全后,聚合物的失重溫度也達到了500 ℃左右。說明溶液-固相亞胺化法存在亞胺化不完全的缺點,影響了聚合物的熱性能。

圖6為PI的DSC曲線。從圖6可以看出,PI-1的Tg為290 ℃,而PI-2的Tg為200 ℃。結合TGA分析可知,化學亞胺化得到的PI熱性能優于溶液-固相亞胺化的PI。

3 結論

采用化學亞胺化和溶液-固相亞胺化2種方法制備PI,通過對PI結構及性能研究證明:熱性能化學亞胺法優于溶液-固相亞胺法;而溶解性和加工性化學亞胺化不及溶液-固相亞胺化;亞胺化工藝對聚合物的黏度也有一定的影響。

參考文獻

[1]丁孟賢.聚酰亞胺:化學、結構與性能的關系及材料[M].北京:科學出版社,2006.

[2]丁孟賢,何天白.聚酰亞胺新型材料[M].北京:科學出版社,1998.

[3]阿德諾瓦A N.聚酰亞胺[M].北京:機械工業出版社,1981.

[4]何天白,胡漢杰.功能高分子與技術[M].北京:化學工業出版社.2001:255-287.

[5]Tamai S,Kuroki T.Synthesis and characterization of thermally stable semicrystalline polyimide based on 3,4-oxydianiline and 3,3,4,4-biphenyltetracarboxylic dianhydride[J].Polymer,2002,42:2373-2378.

[6]Basset F,Lefrant A,Pascal T,et al.Crystalline polyimide particles generated via thermal imidization in a heterogeneous medium[J].Polymers for Advanced Technologies,1998(9):202-209.

[7]Inoue H,Muramatu T,Sasaki Y,et al.Preparation of polyimide powder[J].Journal of Applied Polymer Science,1996,61:929-933.

[8]Gall W G.Process for preparing finely divided polyimide particles of high surface area:US Patent,3249588[P].1966-5-3.

[9]Lovejoy E R.Coupling polymerization of low molecular weight polyamide-acids to produce high molecular weight polyimides:US Patent,3511807[P].1970-5-12.

[10]余日光,華幼卿.高分子物理[M].北京:化學工業出版社,2009.