馬家窯彩陶的文化價值

李紹斌

馬家窯彩陶的文化價值

李紹斌

在中國文化發展史上,制陶是最早的手工業和最早的科技發明。作為一種重要的文化載體,陶器以獨特的形式,得以保存千萬年,凝結著古人的智慧和創造性的勞動,記錄下古代社會的生產狀況、生活方式、藝術創造、文明程度和科技成果等諸多信息。其中,位居黃河上游著名的馬家窯文化,可以說是彩陶文化集大成的杰出代表,也最能體現炎黃文化的博大精深。

馬家窯文化出土的彩陶器燒制于公元前3000年左右的新石器時代晚期,距今已有5000年之遙。5000年前,正是華夏文明的肇始時期。在新石器時代晚期,以隴西平原為中心形成的馬家窯文化,反映當時的人們已經大量使用精美的陶器。當然,這些陶器中絕大多數是紅陶、泥質陶和夾砂陶,與其他許多地方的陶器并無太大區別,而最能代表馬家窯文化特色的是它的彩陶器。馬家窯文化彩陶是中華民族搖籃中的一朵明艷的花,一塊中華文明曙光照耀下產生的瑰寶。考古發掘統計,在馬家窯陶器中,彩陶約占50%,而在作為陪葬品的陶器中,彩陶竟然超過了80%。這種情形在其他新石器時代文化遺址中是罕見的。

黃河上游的馬家窯文化雖然前承中原的仰韶文化,燒造工藝上并沒有多少區別,但在彩繪和紋飾上二者卻有明顯不同。所以,有的學者將馬家窯文化稱作“甘肅的仰韶文化”。從制作工藝上看,馬家窯文化彩陶較之其他地區同時代的彩陶修胎和表面打磨更精細,焙燒出的成品質量似乎更勝一籌。固然,這說明在當時的氏族經濟中,制陶手工業已經相當發達,而我以為,馬家窯彩陶最突出的價值和貢獻,還在于它的文化和藝術性。

一、豐富優美的彩陶器形

首先,馬家窯彩陶的藝術性表現在器型上的豐富多樣性和造型藝術的美感上。

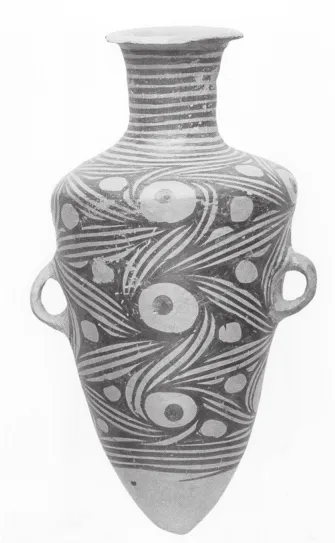

器物有碗、缽、盆、盤等食具,瓶、壺、罐、缸、甕等儲器,還有甑、鍋、鬲等炊具,器型不下數十種之多。許多器型線條圓潤而飽滿,特別是壺、罐、瓶,小口細頸,雙耳在腹,秀美端莊,美不勝收。這些陶器器型反映了我國先民們無窮的創新能力,也為后代的陶瓷器燒制乃至青銅器的制作提供了可資借鑒的樣本。

二、黑紅搭配的陶繪色彩

馬家窯彩陶的藝術性還表現在陶胎與彩繪色彩的搭配上。在馬家窯燒成的器物上,不論陶胎是橘紅色還是磚紅色,上面彩繪的紋飾則多為黑色。“紅與黑”色彩的搭配對比強烈,色調明快,色彩鮮艷,給人以視覺的沖擊力。這種“紅與黑”的對比色,為秦漢時代的漆器彩繪的色彩調配所借鑒,說明古人的審美觀有著許多共同之處。

三、多姿多彩的圖案紋飾

馬家窯彩陶的藝術性更主要表現在繪畫藝術上。馬家窯彩陶上的紋飾圖案可謂繁紛復雜,多姿多彩。各種動物紋、植物紋、幾何紋,均在描繪之中。寫實、抽象、變形,多種表現形式和繪畫語言綜合運用,說明古人在繪制陶器的過程中,對大自然的觀察十分深刻與細致。他們通過陶器這個載體,真實反映了自己氏族部落的勞動和生活。

彩繪中應用最多的是同心圓圈、水波紋、漩渦紋圖案。那些彩陶器上富有動態的紋飾,流暢自然的線條,仿佛是正在流動的節奏和妙不可言的韻律,讓人感受到風平浪靜的春水的漣漪,東風吹拂著的一池碧波,仿佛那些風浪激蕩著的漩渦,正在眼前周而復始地旋轉著。這些不正是先民們對自己生活地域的黃河、洮河、大夏河等河流水紋長期觀察、提煉概括出來的生動線條嗎?

在馬家窯彩陶上,網格紋也比較多。因為,編織也是當時女人們的一項重要勞動。網紋有的細密,有的疏朗。網紋細密者,用于撒網捕魚蝦;網紋粗闊者,則用來張網捕鳥獸。所以,在馬家窯彩陶上以魚蛙、鳥雀、走獸等為題材的繪畫也就比較多。這些繪畫內容恰恰反映了當時的人們依然將漁獵作為一項主要的生產勞動,獲取生存生活資料的重要來源。

四、視聽藝術的感染效果

馬家窯彩陶的藝術性還表現在通過繪畫所展現的音樂舞蹈藝術上。藝術來源于生活,又是現實生活的生動反映。如果說前三者與新石器時代其他文化遺址出土的陶器,還有某些共性的話,那么,在彩陶紋飾中描繪氏族社會人們的音樂舞蹈,則是馬家窯文化獨一無二的成就。在中國歷史博物館里,收藏有一件著名的馬家窯文化的淺腹彩陶盆。這只器物內外皆有紋飾。內壁的一周用黑彩繪了15個跳舞的小人兒。舞者五人一組,雙手相拉,排列齊整,十分精彩生動。以人物造型和舞蹈動作入畫,這在新石器時期的彩陶中,是絕無僅有的。因此,其藝術價值之高,也是無與倫比的。它向我們提供了5000年前這樣一個可靠的信息,那就是遠古的人類在勞動之余有著豐富的藝術活動。它再現了中國古代西北地區氏族社會真實的藝術生活場景。

看著這只彩陶盆,我們仿佛看到這樣一個活生生的場面:夕陽西下,漁獵的男人們扛著漁網,提著魚簍或抬著獵物從水邊或山林中歸來了;婦女們背著采集的農作物從田野里回來了;小孩子們趕著放牧的牛羊從山坡上下來了;制陶的工匠們也收工了。人們從四面八方返回住地。大家動手在空曠的場地上燃起篝火,架好了獵物,頓時空氣中迷漫起淡淡的松枝的芳香,氤氳著濃郁的燒烤的肉香。這時,老人們嗚嗚地吹起始于半坡文化的陶塤,小伙子們有節奏地敲擊著被后來稱之好“缶”的瓦罐樂器,姑娘們則手拉手、肩并肩地圍著篝火歡快地唱起歌,翩翩地跳起舞來。她們的發辮和衣襟被晚風吹擺著,顯得瀟灑而狂放。當然,她們當時唱的是什么歌,我們今天是聽不到了,但她們舞姿的剪影卻生動地拷貝在了歷史博物館的這只彩陶盆上。5000年后,我們有幸看到了這一藝術的畫圖,真是一幅震人心扉的場面,一道感人至深的風景。這只馬家窯彩陶盆經歷數千年歷史,流傳至今,上面的繪畫藝術超越時空,感動著后人。

(作者系中共江蘇省委黨校圖書館原館長)

責任編輯:彭安玉