綠化混凝土在鐵路邊坡防護中的應用

趙靜怡

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 概述

近年來,為了加強綠色生態環境建設,促進國民經濟和社會可持續發展,同時響應國務院推進全國綠色通道建設的要求,國家鐵路局頒布了一系列關于指導鐵路工程綠色通道設計、施工的規定和標準。其中,原鐵道部建設管理司和原鐵道部工程設計鑒定中心聯合發布的“建技[2008]27號《關于進一步做好鐵路綠色通道建設工作的通知》”中明確要求:路基邊坡坡面防護和加固,應優先選用綠色植物防護或綠色植物防護與工程防護相結合的措施,不得采用全坡面圬工防護。

依照上述文件精神,以往鐵路路基邊坡防護中較為常用的以磚、石、混凝土為主要材料建造的單純工程措施,側重于保證邊坡穩定、抵抗暴雨沖刷、防止水土流失等防護功能,基本無綠化可言,而且景觀效果欠佳,不符合新形勢的要求;而很多目前已有的綠色植物邊坡防護措施,往往不同程度地存在邊坡穩定強度較差、抗暴雨沖刷能力較弱、植物難以扎根以致成活率較低、種植養護要求及日常管理費用較高等各種問題。以下將要論述的綠化混凝土是以水泥、單粒級碎石、摻合料等為原料,制備出的滿足25% ~30%孔隙率和設計強度要求的無砂大孔隙混凝土;在用復合改良性營養材料進行處理后,于其面層種植植物,植物在綠化混凝土孔隙內發芽、生長,植物根系能完全深入混凝土之中,最終和混凝土及其底部的原生土壤結合成為一個整體。綠化混凝土作為一種新型混凝土材料,應用于鐵路路基邊坡防護中,將能夠同時滿足路基邊坡結構穩固、生態環保和景觀美化的要求。

2 綠化混凝土的概念

綠化混凝土是生態混凝土的一種。生態混凝土,是能夠適應生物生長,對調節生態平衡、美化環境景觀、實現人類與自然的協調具有積極作用的混凝土材料,是通過材料研選,采用特殊工藝制造出來的具有特殊結構與表面特性的混凝土,能夠減少環境負荷,并與周圍生態環境相互協調。生態混凝土可分為環境友好型和生物相容型兩類。環境友好型是指在生產和使用過程中可降低對環境負荷的混凝土;生物相容型是指能與動物、植物等生物和諧共存的混凝土[2]。綠化混凝土,即為生物相容型生態混凝土。

綠化混凝土是指賦有生態系統的基本功能,能生長植物,可進行植被作業,基本保持原有物理、力學性能的無砂混凝土及其制品。它能夠利用多孔混凝土孔隙部位的透氣、透水等性能,滲透進植物生長所需的營養成分,促使植物根系成長發育;種植上小草、低矮灌木等植物后,可用于河道、公路、鐵路等工程的邊坡綠色防護,同時美化環境[3]。相較于傳統混凝土,綠化混凝土具有更高的強度和耐久性,可以同時滿足邊坡防護結構的力學性能、使用功能以及使用年限的要求;并且可與自然環境更加協調,減輕對地球生態環境的負荷,實現非再生型資源的循環利用[2]。

3 綠化混凝土邊坡防護的實施要點

綠化混凝土邊坡防護的實施主要有預制構件和現場澆筑兩種方式,選擇實施方式的基本原則為:①在坡面較為平緩、坡長較為一致的地段,宜采用現場澆筑方式,可大大縮短施工工期,并節約施工場地;②在坡面起伏較大、坡長較不規則的地段,宜采用預制構件方式,這種方式需要專門的預制施工場地,且由于增加了預制養護期,所以施工工期相應較長。

綠化混凝土邊坡防護的施工步驟基本包括:坡面修整、種植土貯備、無紡布鋪設、綠化混凝土構件鋪設或現澆、復合改性材料填充、客土回填、植物種植及養護。

3.1 坡面修整與種植土貯備

坡面修整應結合種植土貯備同步進行。先將準備采用綠化混凝土防護的邊坡地表的土塊打碎,使其成為均勻的可種植土;不能打碎的土塊、石塊、樹根、樹樁及其他廢物垃圾等應予清運,保持邊坡地表的平整。

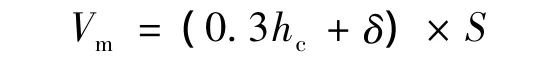

對于天然表土覆蓋較厚的路段,坡面修整過程中富余的表層可耕作土,可統一堆積備用;坡面無天然表土或天然表土厚度小于設計規定的厚度時,應加鋪可耕種的表土,所形成表土的總厚度應符合所選植物的種植要求。當地無可利用土壤時,要額外貯備客土,需貯備的種植土總量按下式計算

式中 Vm——種植土體積/m3;

hc——綠化混凝土厚度/m;

δ——表面覆土厚度/m;

S——可種植護砌面積/m2。

3.2 無紡布鋪設

在綠化混凝土與原生土壤之間鋪設的無紡布,為營養層在上、反濾層在下的雙層營養型無紡布,既具有反濾作用,又可為植物生長長期提供養料。

鋪設時,應避免無紡布折疊、打皺、破損等,同時還應避免泥土或雜物淤堵無紡布,以免影響滲透效果;布幅間可采用搭接或縫接(采用專用設備縫合)的方式連接,接縫寬度不小于5 cm;無紡布應得到有效的遮光保護,鋪設工程中應避免被陽光長時間照射,以防老化。

營養型無紡布鋪好后,宜使用U形釘將其固定在被保護邊坡的土面上,防止其滑移、錯位。

3.3 綠化混凝土構件鋪設或現場澆筑

(1)綠化混凝土構件鋪設

綠化混凝土構件于施工前在專用的構件成形機內預先澆筑成形。

綠化混凝土預制構件的鋪設應平整、穩定,縫隙應緊密、規則;相鄰兩塊構件邊沿基本無錯位,間隙不宜大于4 mm;相鄰構件間外沿相對高差不宜大于3 mm。整體護砌面鋪設后四周空缺處,應采用相應幾何形狀的半塊形綠化混凝土構件或無砂混凝土進行補充。遇到坡面局部地表不平整的情況時,可于鋪設構件前,在營養型無紡布表面用種植土找平或夯平。

(2)綠化混凝土現場澆筑

在預制或現澆的混凝土框格內,預先鋪設一層小粒徑碎石,以承接滴落的液態泥漿,防止淤堵無紡布。

按設計的施工配合比配制綠化混凝土原料,用工程車或傳送帶運輸到混凝土框格內,按設計厚度進行澆筑。澆筑作業時間不宜過長,以避免綠化混凝土表面風干。澆筑時不可采用大功率振搗器進行振搗,應采用微型振搗器(電動抹具)壓平或人工拍實無砂混凝土表面,并與周邊緊密結合。

3.4 復合改性材料填充

需進行植被作業的綠化混凝土孔隙內必須填充復合改性材料,復合改性材料具有如下功能:①不破壞維持混凝土穩定性、耐久性的堿性環境;②將混凝土析出的鹽堿性物質轉化為植物可吸收的營養元素,避免植物產生鹽堿中毒現象。

復合改性材料通常先在工廠制成母料,然后在施工現場按設計配比與當地可耕土及草炭土充分混合后,填充入綠化混凝土的孔隙內,填充量以孔隙基本充滿、無法繼續填入為度。

3.5 客土回填

回填可耕作客土能夠提高綠化混凝土的植物發芽率,同時防熱曬,阻止復合改性材料中的氮肥逸出。回填土不可過厚,以使植物根系能夠順利深入到綠化混凝土之下的原生天然土壤之中。回填后可在土表適量灑水,以保持土壤的含水率。

3.6 植物種植及養護

在綠化混凝土上種植植物的方法以及植物生長初期的養護方式與普通土壤基本相同,對于所選擇的植物品種也并無特殊要求,只需以耐熱、耐貧瘠、匍匐型為最佳。

由于營養型無紡布上攜帶的緩釋肥料和綠化混凝土中填充的復合改性材料均能夠長時間為植物生長提供養分,故通常不需或很少需要對植物進行追肥,在植物的根系充分深入至綠化混凝土之下的原生天然土壤中之后,一般不需特殊養護。

4 綠化混凝土邊坡防護的技術優勢

(1)綠化混凝土能夠增加護砌材料表面的透水透氣性,提高濕熱交換能力,降低護砌材料表面溫度,減輕城市熱島效應。

(2)綠化混凝土邊坡防護比傳統的混凝土邊坡防護,每立方減少了約25%的混凝土用量,也就相應地減少了生產混凝土所需的水泥用量和二氧化碳排放量。

(3)綠化混凝土內填充的鹽堿改良劑和復合長效緩釋營養材料,不僅改變了傳統混凝土析出物質的次生鹽堿化危害,還可將析出物質轉化為植物生長所需的養料,為植物生長提供必要條件。

(4)傳統混凝土邊坡防護表面無法綠化,而綠化混凝土邊坡防護表面的綠化覆蓋率為95% ~100%,植物通過光合作用吸收二氧化碳,排出氧氣,直接為修復生態環境做出貢獻。

(5)僅通過綠化混凝土本身已可達到邊坡防護所需穩固強度,在綠化混凝土上種植的植物與混凝土之間相互依存,又使錨固強度進一步得到提升。

(6)綠化混凝土可實現現場澆筑,施工操作簡單方便。

(7)綠化混凝土對植物品種的要求不高,只要為當地的可野生生長的物種即可,并無特殊要求。

(8)綠化混凝土的維護成本較低,充填材料中的改良劑和營養型無紡布上攜帶的緩釋肥料,提供了植物生長所需的適生環境,在植物進入正常生長周期之后,即可如同本地可種植土壤一樣,無需或較少需要額外的人工養護,減少了人力和物力的投入,并且適合鐵路線路較長且養護人員較少的需求。

5 結論

綜上所述,綠化混凝土將混凝土的防護功能和植物的生態功能完美結合,是既能滿足硬質邊坡防護強度要求又能實現綠色生態環保的一項全新的混凝土技術,與其他形式的鐵路邊坡防護相比,在施工難易度和綠化效果上都有其獨具的優勢。將綠化混凝土應用于鐵路路基邊坡防護,可以在保持邊坡穩固、抵抗暴雨沖刷、防止水土流失的同時,美化周圍景觀、保護自然環境、改善生態條件,非常符合當下國家及各地方大力發展生態環保、節能減排工程建設的方針政策。目前,綠化混凝土技術已成功應用于水利、園林等領域的生態防護工程,希望在不久的將來,該項技術也能夠在鐵路工程領域得到更廣闊的應用和發展。

[1] GB 50286—2013 堤防工程設計規范[S]

[2] 胡瑞珍,田秀淑,任書霞.生態混凝土的研究及應用[J].石家莊鐵道學院學報,2006,19(3)

[3] 李湘洲.走向可持續發展的生態混凝土技術[J].中國建材,2013(1)

[4] 李德柱.華北地區鐵路路基邊坡防護工程探討[J].鐵道勘察,2006(6)

[5] 馮俊德.巖石邊坡工程植被演替規律研究[J].鐵道勘察,2007(3)

[6] 弓刻,冉雪梅,楊正國,等.洛湛鐵路花崗巖路基邊坡綠色防護的試驗研究[J].鐵道勘察,2007(3)

[7] 陳明宇.綠色混凝土的發展與應用[J].山西建筑,2013,39(27)

[8] 陶學康,王俊.發展綠色混凝土促進可持續發展[J].施工技術,2008,37(3)

[9] 李國強.植被護坡技術在路基工程中的應用[J].山西建筑,2007,33(24)

[10]李靜.路基工程施工階段環境保護問題淺析[J].科技信息,2013(11)