一種換流器件較少的三相SCR逆變器強迫換流機理研究

單潮龍,張學鋒,汪小娜

?

一種換流器件較少的三相SCR逆變器強迫換流機理研究

單潮龍,張學鋒,汪小娜

(海軍工程大學 電氣工程學院,武漢 430033)

研究了一種某型裝備的新型電流型三相晶閘管逆變電路(SCI),其優(yōu)點是應用電容放電來改變各相支路電流實現(xiàn)強迫,強迫換流器件較少。通過狀態(tài)空間建模分析了通過電容放電實現(xiàn)強迫換流的機理,研究表明,該SCI是由電容電壓放電改變各相負載電流來實現(xiàn)強迫換流,相對于其它類型的SCI,具有強迫換流器件較少、強迫換流不受SCI輸入電壓值影響的優(yōu)點。

三相逆變電路 可控硅 強迫換流

0 引言

三相SCI由于SCR關斷特性的限制而只能實現(xiàn)較低頻的PWM控制,當采用具有高頻關斷特性的自關斷器件時可實現(xiàn)高頻PWM調制。但對于大容量交流電機變頻調速,由于自關斷器件在電壓電流容量上還不能滿足大容量交流電機調速的要求[1],三相SCR逆變器仍占據(jù)著相當大的應用份額。因為SCR無法自關斷,所以三相SCI結構要比其他類型的三相逆變器復雜,如文獻[2]研究的驅動無整流子串聯(lián)電機的負載換流SCI,就存在強迫換流器件較多的問題,文獻[3]研究的SCI結構也較為復雜,文獻[4]研究了一種諧波較小的4開關3相IGBT逆變器,文獻[5]采用Simulink分析了一種電壓型逆變器負載電流失真最小化的空間矢量調制方法,由于研究對象不同,這些研究只有一定的參考價值。本文應用狀態(tài)空間建模法研究一種某裝備中使用的電流型SCI的強迫關斷機理,相對于其它類型的SCI,該SCI是由電容電壓放電改變各相負載電流來實現(xiàn)強迫換流,具有強迫換流器件較少、強迫換流不受SCI輸入電壓值影響的優(yōu)點。

1 一種強迫換流器件較少的電流型三相SCI原理分析

如圖1所示為某裝備使用的一種強迫換流器件較少的電流型三相SCI電路,其主要元件有:可控硅VS1~VS6、平波電抗L1、電容C1,圖中未標SCR工作所需的輔助元件。輔助關斷的元件由電容C1VS7、VS8組成,用于強迫關斷的元件只有3個,相比電壓型串聯(lián)電感式SCI和電流型串聯(lián)二極管式三相橋式SCI所用的元件少得多,其中VS9用于電容C1初始充電,正常工作時不參與工作。

SCI電路工作時,按一定的順序依次強制開通VS1~VS6,其順序由控制系統(tǒng)根據(jù)轉子位置檢測器的檢測信號確定,由此提供三相交流電流給電機各繞組。在SCI工作期間,共有六個轉換時間間隔和六個不轉換的時間間隔。在不轉換時間間隔內,回路主電流流經兩個主SCR和各自電機相繞組。在轉換時間間隔內,主SCR中的一個截止,另一個開通,而這兩個SCR分屬于陽極組或陰極組,兩極組輪流交替工作。

SCR的強迫轉換采用以電容放電為主的輔助強迫轉換電路,由電容和用于關斷的SCR串聯(lián)組成。其中陽極組主SCR VS1、VS3、VS5的強迫轉換由VS7實現(xiàn),它與實際開通的SCR和以所需極性預充電的電容及各自的相繞組串聯(lián)連接。研究發(fā)現(xiàn),為了能夠實現(xiàn)主SCR到換流SCR的電流轉換,要求電容必須滿足以下要求:①電容值必須足夠大,電容放電能力必須滿足儲存在相繞組上的能量消耗,并且能產生一個在關斷SCR恢復時間內施加于關斷SCR的反電壓;②電容初始充電電壓值必須高于由電機轉動產生的相繞組電壓。

圖1 SCI簡化電路原理圖

圖2 SCI某個階段工作電路

在強迫換流期間,先觸發(fā)導通VS7使電容放電,電流從VS7和電容C1中流過,然后通過觸發(fā)導通另一個來自陽極組的主SCR使得主回路電流續(xù)流,使相應相中的電流增大并使電容C1的電壓極性改變,并在VS7的電流下降期間繼續(xù)上升,直到VS7關斷時電容C1的電壓充到最大值,這時強迫換流完成。為此,電容C1充電電壓的極性必須相對于前一狀態(tài)不變,且充電電壓必須在主SCR陰極組提供下充電。陰極組VS2、VS4、VS6和VS8的強迫過程與上述過程類似。這種強迫換流的優(yōu)點是由電容電壓放電來改變相繞組的電流,而且由于直流側大電感L1的穩(wěn)流作用,強迫換流受SCI的直流輸入電壓變化的影響很小。下面通過狀態(tài)空間建模來具體分析該SCI電容電壓放電式強迫關斷的機理。

2 SCI的狀態(tài)空間建模及Matlab編程

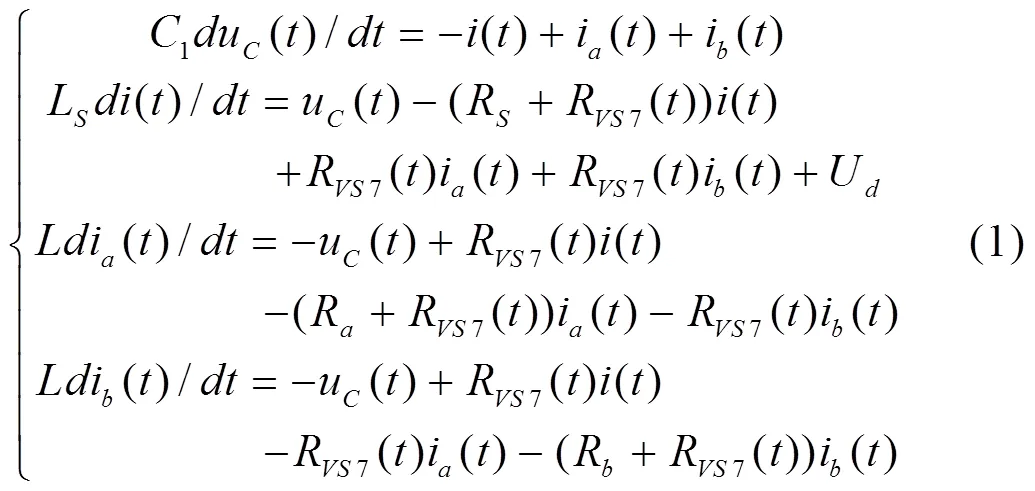

考慮電路工作的某個階段,VS1、VS6導通,VS3截止,如圖2所示,且設電容C1已經充有左正右負方向的電壓,要實現(xiàn)強迫換流,可以先觸發(fā)VS7使VS1關斷,而后觸發(fā)VS3導通。為簡化分析,這里忽略反電勢A、B、C(仿真結果與實驗對比發(fā)現(xiàn)忽略反電勢對于強迫關斷機理的分析無影響),得到圖3所示的簡化等效電路。圖中標出了通道電流,相電流a(t),b(t),c(t)(=(t)),其中C相負載電感計入s即s=c+1,C相負載電阻計入s即s=c+d,d為電源內阻,a、b、Rc分別為A、B、C相負載電阻,VS7為可控硅電阻,VS1、VS3、VS6的電阻分別記入電阻a、b、S中考慮。

圖3 圖2的簡化等效電路

列寫電路方程如下

輸出方程為

初始條件為:

由于SCR關斷的時間較長,采用把關斷的SCR看成一個簡單的大電阻建模進行分析誤差較大[6],因此關斷模型需要考慮過渡過程,采用如圖4所示的可變電阻模型,關斷時間選取典型值100 μs,斷態(tài)電阻為1 MΩ,其數(shù)學表示式為

又由于SCR導通時間很短,僅為關斷時間的1/10,因此忽略導通過渡過程,將導通的SCR采用很小的電阻建模,這里選取導通時電阻為1 mΩ。

其他參數(shù)為1=11.2 mH,a=b=c=161 μH,S=0.387 Ω,a=b=c=7 mΩ,d=550 V,s=11.36 mH,1=410 μF,d=0.28 Ω,系統(tǒng)輸入功率約為700 kW。

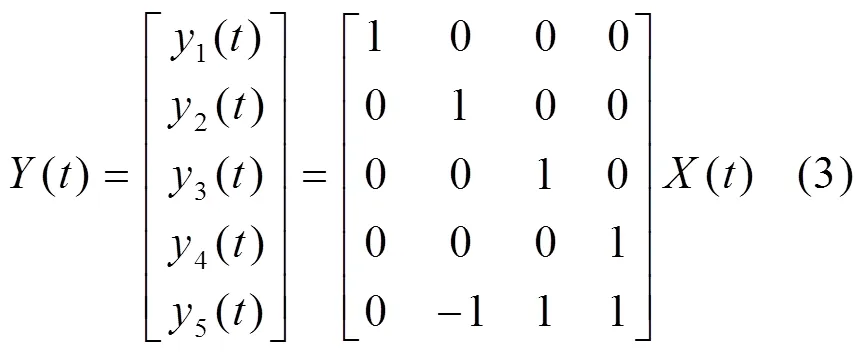

設VS1、VS6、VS7在=0時導通,電路開始工作,在t=0.6 μs時電路強迫換流即VS3觸發(fā)導通,仿真程序采用Matlab語言編程,程序框圖如圖5所示。應用解剛性方程的ode15s算法求解狀態(tài)方程,其中ode仿真參數(shù)為:

options = odeset('AbsTol', 1e-6, 'RelTol', 1e-3)其中,相對容差取典型值10-6,絕對容差取典型值10-3,設定仿真時間為1 ms,VS3觸發(fā)導通時電阻設為VS3+b=8 mΩ。

圖5 Matlab程序框圖

3 SCI仿真結果及電容電壓放電式強迫關斷特點分析

通過仿真計算,得到的主SCR電流VS3,VS5和相電流a,b波形、電容C1電壓的波形如圖6所示,與圖7所示的實測波形一致。可見,當= 0時,VS7觸發(fā)導通,電容C1開始放電,VS1上流過的電流開始減少,直到= 0.28 ms時完全關斷,約在=0.42 ms時,電容放電結束,開始反向再充電,隨后在= 0.6 ms時,VS3開始觸發(fā)導通,其上電流迅速上升,而電容繼續(xù)充電,當= 0.83 ms時,電容電流減小到0時VS7關斷,充電結束,為下次放電做好準備,VS3上電流達到最大值,此時換相結束,即電容電壓放電式強迫關斷過程的一個換流過程需要約0.83 ms。

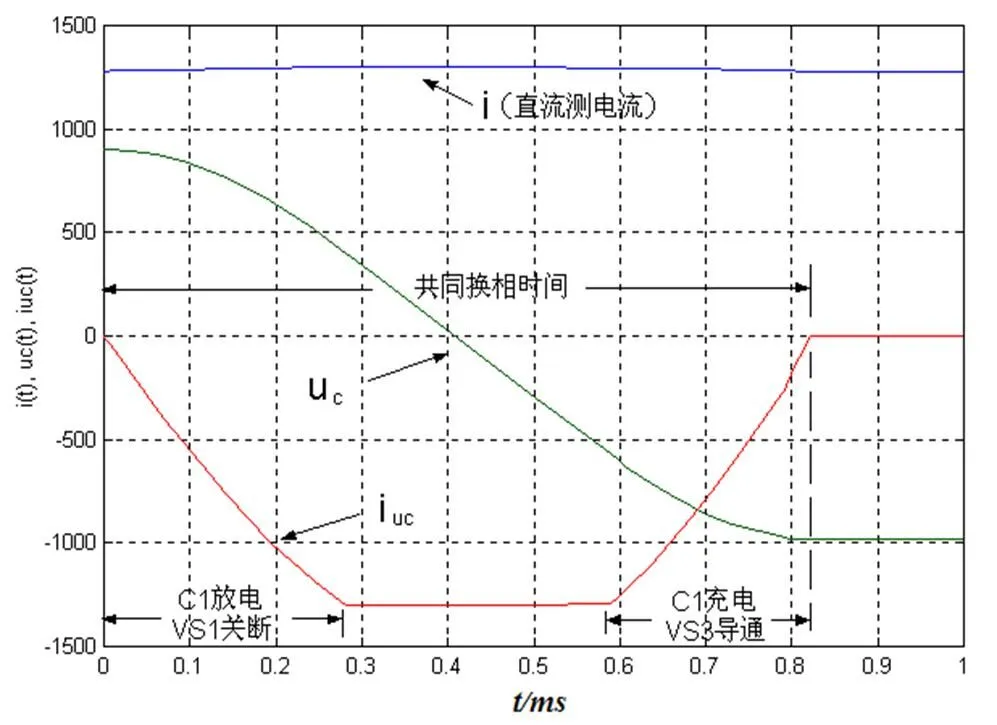

仿真得到的直流側電流(t)、電容C1電流如圖8所示。可見,在換相過程中,()基本保持不變,即實現(xiàn)了平穩(wěn)換相,屬電流型逆變器,由此可見,前述的電容電壓放電式強迫關斷可以有效地工作,其特點是由電容電壓放電改變各相負載電流來實現(xiàn)強迫換流,且這種強迫換流不受輸入電壓值變化影響。

圖6 iVS3,iVS5、ia,ib和uC1仿真波形

圖7 iVS3,iVS5、ia,ib和uC11實測波形

4 結論

從前面分析結果來看,可得如下結論:

1) 所推導的狀態(tài)空間數(shù)學模型和編制的仿真程序是正確的;

2) SCI在控制脈沖控制下,每次2個可控硅導通,并在換流可控硅作用下關斷換流,輪流導通,可實現(xiàn)了平穩(wěn)換相,說明這種電容電壓放電式強迫關斷逆變器可以有效工作;

3) SCI的強迫換流不受輸入電壓值變化影響,且相比其他類型的SCI,文中所述的SCI具有強迫換流器件較少的優(yōu)點。

4) 以上仿真中RC緩沖吸收電路參數(shù)選的較大,實際電路中較小,經實際仿真比較發(fā)現(xiàn),這會造成每相電流增大時有一個電流尖刺(電流突然增大),電流尖刺的大小受緩沖吸收電路的參數(shù)影響很大,增大RC緩沖吸收電路的值,可以減小尖刺的幅值。

圖8 直流側電流i(t)、電容C1電流

[1] Tze-Fun Chan, L. L. Lai, Steady-state analysis of a three-phase induction motor with the smith connection[J], IEEE Power Engineering Review, 2000, 20(10):45-46.

[2] Mukherjee, K, SenGupta, S. ; Bhattacharya, T.K. ; Chattopadhyay, A.K., Simplified steady-state model of an SCR-inverter-based load-commutated commutatorless series motor[J], IEEE Transactions on Energy Conversion, 2002, 17(2): 197 – 202.

[3] Shuzhi Zhang, Research on Inductance for SCR Inverter Power Circuit[C], Power and Energy Engineering Conference (PEEC 2010 E-BOOK), 708-710.

[4] K. Srinivasan and Dr.S.S. Dash, Performance analysis of a reduced switch Z-source inverter fed IM drives, International Journal of Computer and Electrical Engineering, 2010, 2(4):1793-8163.

[5] Auzani Jidin, Tple Sutiko, Matlab/Simulink based analysis of voltage source inverter with space vector modulation, Telkomnika, 2009, 7(1): 23-30.

[6] Li Ran etc, Conducted electromagnetic emission in induction motor drive system Part I: time domain analysis and identification of dominant mode, IEEE Trans on Power electronics July,1998:757-767.

Study on the Compelling Commutation Mechanism of a SCR 3-phase Inverter with Less Commutation Elements

Shan Chaolong, Zhan Xuefeng, Wang Xiaona

(College of Electrical Engineering, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China)

TM561.3

A

1003-4862(2014)12-0001-04

2014-03-17

單潮龍(1964-),男,教授。研究方向:電工理論與電磁兼容。