多功能劇院音樂反射罩的設計與應用

余斌

?

多功能劇院音樂反射罩的設計與應用

余斌

(華東建筑設計研究院有限公司章奎生聲學設計研究所,上海 200070)

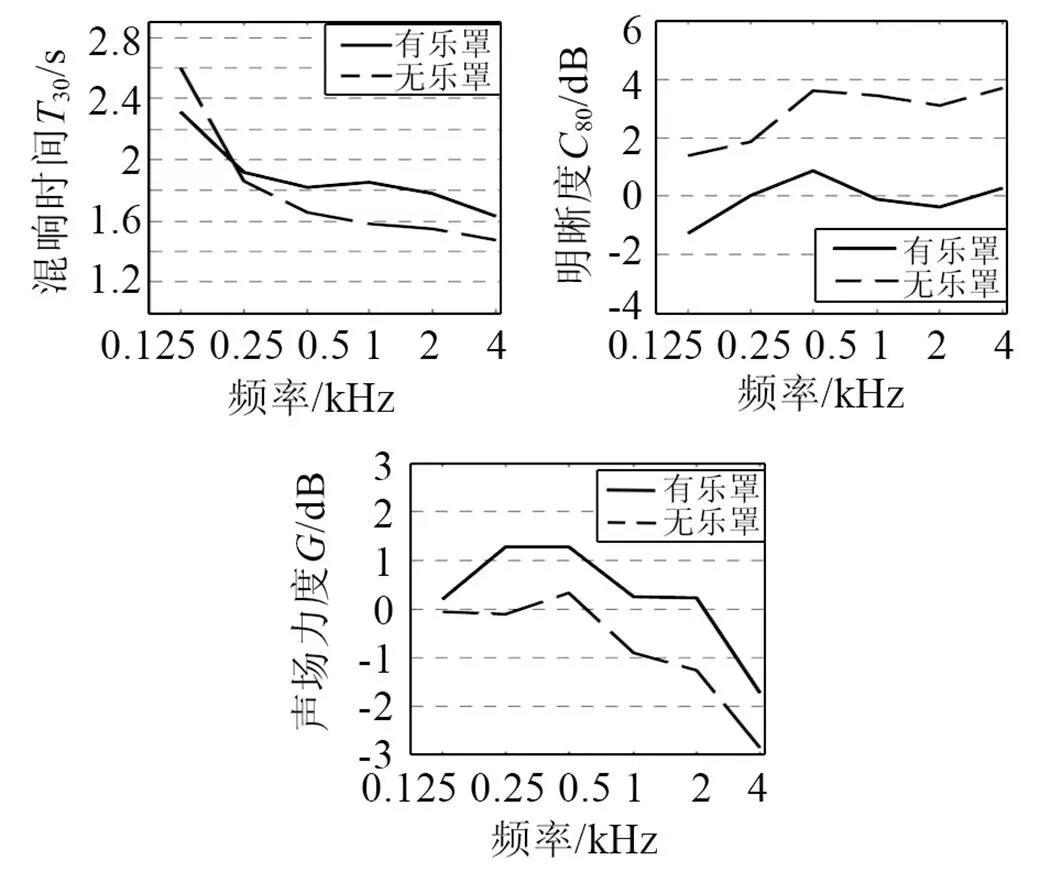

當劇院兼用大型交響樂、室內樂或合唱音樂演出時,舞臺上必須增設音樂反射罩,既有助于將樂隊演奏聲返送至聽眾席和平衡樂隊演出,也可改善觀眾廳內的音質。音樂反射罩是多功能劇院舞臺工藝的重要設施之一。主要介紹音樂反射罩的六個工程應用實例,并對增設樂罩前后觀眾廳的實測結果作分析總結。對比舞臺上增設樂罩前后觀眾廳音質參量混響時間、早期衰變時間、明晰度和聲場力度的變化,發現舞臺增設樂罩后,顯著降低了舞臺空間和觀眾廳空間的耦合作用,兩者形成一個整體使觀眾廳有效聲學容積增大。由于樂罩對低頻聲能的吸收,低頻混響時間不但沒有提升,反而略有下降。單就混響時間的頻率特性而言,增設樂罩的多功能劇院與專業音樂廳仍存在較大的差距。增設樂罩后,觀眾廳內明晰度降低,而聲場力度得到了較大的提升。

多功能劇院;音樂反射罩;混響時間;聲場力度

0 引言

劇院與音樂廳空間的最大區別在于音樂廳的空間是完整的單一空間,樂隊演奏時所處的樂臺與觀眾廳同屬一個空間;而劇院的舞臺和觀眾廳分屬兩個相耦合的空間,為使兩空間的混響時間接近,要求舞臺內墻面做吸聲處理,大量的聲能逸散到舞臺空間并被墻面布景吸收而得不到有效利用[1,2]。為了在劇院中構造類似于專業音樂廳的空間形式和聲場條件,以便適合交響樂、室內樂或合唱等演出,通常均在舞臺上設置可移動、便于裝拆的舞臺音樂反射罩[1]。

舞臺音樂反射罩,簡稱樂罩,主要用于自然聲演唱(奏)音樂時改善觀眾廳的音質效果,是交響樂、室內樂和合唱等演出時的聲學功能設備,現已成為新建或改建的兼顧自然聲演出的多功能劇院所必備的設施。本文對樂罩改善觀眾廳各項聲學指標情況進行了詳細的梳理總結和分析。

1 樂罩的預期聲學功能

樂罩是在多功能劇院里進行自然聲演出時必不可少的舞臺設施,樂罩對劇場觀眾廳的音質有重要影響,同時也對舞臺演奏區音質的改善產生重要的作用。

樂罩的聲反射和聲擴散設計得當,可以改善樂隊樂師之間及指揮、演員和樂隊之間的相互聽聞,有利于伴奏、演唱的協調及合奏與協奏的同步,使演奏者正確地掌握力度和速度,達到演奏的平衡和融合。

樂罩的聲學作用主要表現在對觀眾廳內音質的改善,不僅罩內包絡空間融合為觀眾廳的延續部分,還為觀眾區前部增加了早期反射聲,并消除了舞臺與觀眾廳之間通過臺口藕合引起的聲能衰減缺陷[3]。

2 樂罩的工程應用實例

專一用途劇院投資規模大,利用率低,維護管理費用高,而多功能劇院可以一廳多用,經濟效益好,是未來演藝建筑建設的主要發展方向。

本節主要介紹多個多功能劇院增設樂罩前后的實測音質參量對比結果,包括混響時間(單位:s),早期衰變時間(單位:s),音樂明晰度80(單位:dB),以及聲場力度(單位:dB)。在廳堂音質設計中最重要的音質參量是混響時間,被公認為是概念明確、與主觀感受密切相關的客觀參量。

2.1 北京保利大劇院樂罩

北京保利大劇院為1500座的多功能劇院,可接待大型歌劇、交響樂、芭蕾舞、音樂劇等各種類型的演出。北京保利大劇院樂罩內景如圖1所示。

樂罩采用封閉的組合形式,頂板和后板采用電動懸吊方式,側板采用可移動的單元拼接而成。前高9 m,后高5.5 m,前寬18 m,后寬11 m,進深11.5 m。可供大型交響樂團和各類室內樂演出。

圖1 北京保利大劇院樂罩內景

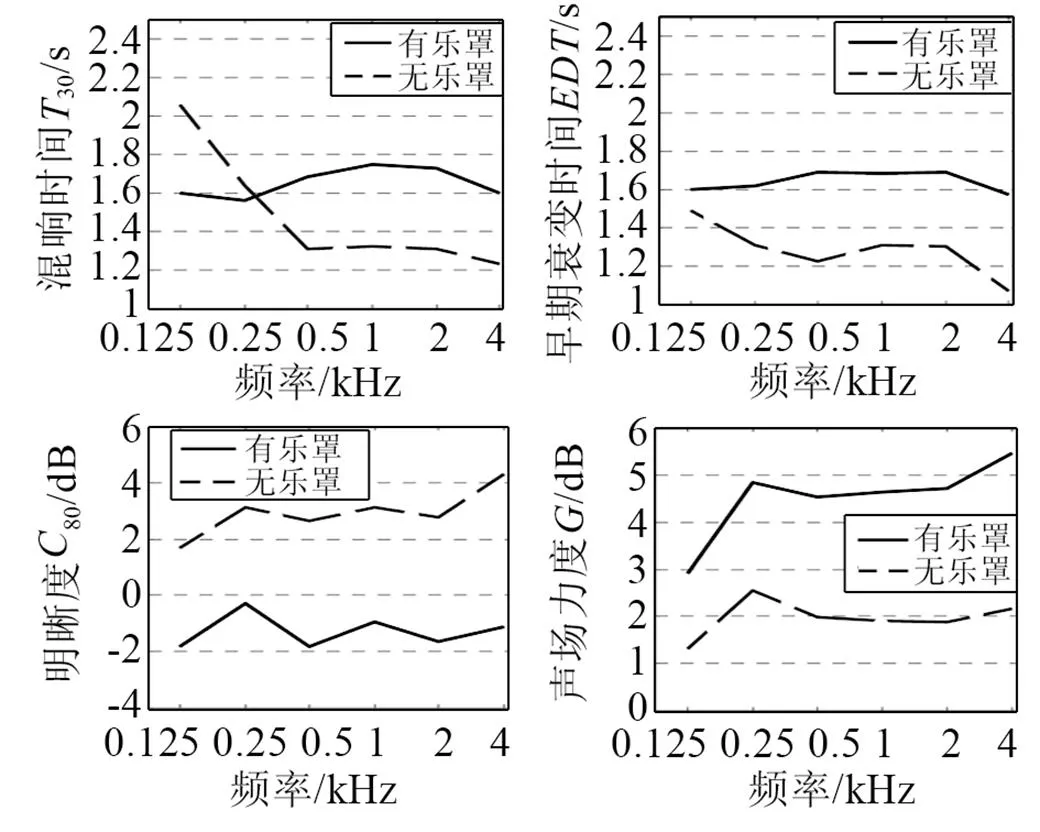

由圖2可見,增設樂罩后,中高頻混響時間增加約0.4 s,中頻空場混響時間平均值達到1.75 s,能夠滿足大型交響樂演奏的混響要求;低頻混響時間沒有提升,反而在125 Hz倍頻程有所下降,低音比小于1。中高頻早期衰變時間提升約0.4 s,低頻部分提升約0.1~0.3 s,早期衰變時間接近混響時間,表明增設樂罩后聲能衰減特性得到改善,舞臺口的耦合作用減弱。音樂明晰度降低4~5 dB,80(3)約-1.6 dB,在音樂類演出對明晰度的建議范圍內。增設樂罩后,聲場力度在全頻帶有1.5~3.5 dB的提升,mid為4.6 dB,適宜演奏交響樂和室內樂。

圖2 北京保利大劇院增設樂罩前后音質參量對比

2.2 無錫大劇院樂罩

無錫大劇院為1680座的大型多功能現代化劇院。無錫大劇院樂罩內舞臺面積約118 m2,可以滿足四管制樂隊加100人合唱團的演出要求。樂罩面板構造為鋁蜂窩板,表面貼竹板,共約20 mm厚。

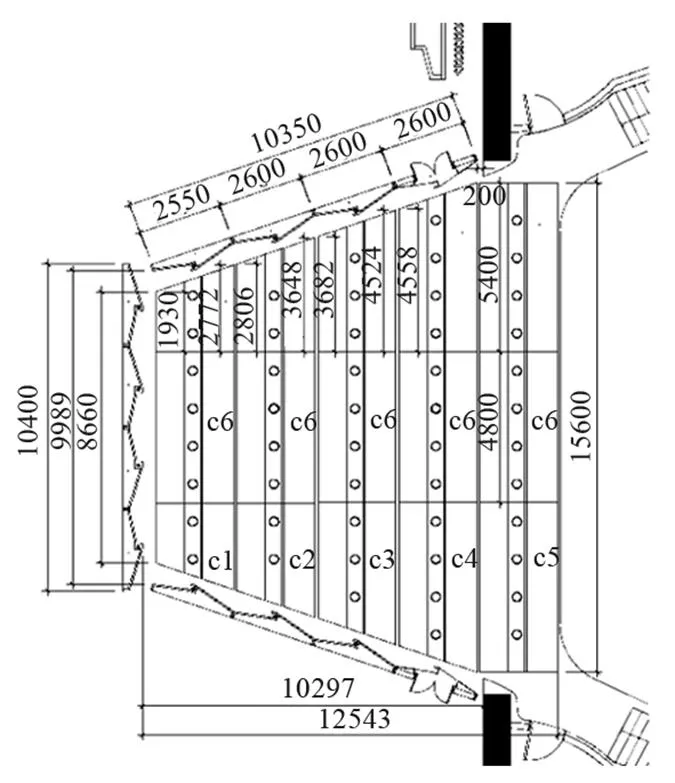

聲學設計要求面板的面密度不小于15~20 kg/m2;頂板前后傾角15~20°;側邊板數控制在4~5塊,以便裝卸;側邊板和后擋板宜留適當大小的縫,讓后部打擊樂的聲能發散一部分。無錫大劇院樂罩的平、剖面圖見圖3,側板、后板和頂板均做有折線形的擴散造型。

圖4為無錫大劇院增設樂罩前后音質參量對比。增設樂罩后,中高頻和低頻250 Hz倍頻程混響時間增加0.2~0.3 s,中頻空場混響時間平均值達到1.9 s,能夠滿足大型交響樂演奏對混響時間的要求;低頻125 Hz倍頻程有約0.5 s的下降,低音比小于1。中高頻早期衰變時間提升約0.2~0.3 s,低頻部分有0.09~0.15 s的提升,在全頻帶接近混響時間,舞臺口的耦合作用減弱。音樂明晰度有大約3 dB的降低,80(3)約為-0.6 dB。

2.3 恩施州文化藝術中心大劇院樂罩

恩施州文化藝術中心大劇院樂罩面板為鋁蜂窩板,表面貼不粘膠,厚共約20 mm,輕鋼龍骨做支撐。圖5為恩施州文化藝術中心大劇院樂罩內景和背面支撐結構圖。側板和后板為折線造型,頂板為弧形造型。

增設樂罩前后的音質參量對比見圖6。由圖6可知:中高頻混響時間顯著增大,提升約0.2 s;低頻混響時間幾乎無變化。早期衰變時間提升至與混響時間接近,在全頻帶提高約0.3 s。音樂明晰度降低約3 dB,80(3)約為-0.1 dB,在建議范圍內。中高頻和250 Hz倍頻程的聲場力度增加約2 dB,而低頻125 Hz倍頻程的聲場力度沒有變化。

圖4 無錫大劇院增設樂罩前后音質參量對比

2.4 上海文化廣場大劇院樂罩

上海文化廣場大劇院為2010座的大型多功能劇院。樂罩由一套頂片、兩套側片和一套后片構成;樂罩內各個單元內表面裝修材質為20 mm厚的鋁蜂窩板,用抽芯鉚釘牢固地附著于單元結構鋼架上,鉚釘間距不大于300 mm。樂罩可容納三管滿編交響樂團的演出和四排合唱團的位置。后片底部采用單面穿孔蜂窩板材料,以吸收部分打擊樂的聲能。樂罩內景和背面支撐結構見圖7,側板、后板和頂板均為外凸的弧形造型。

圖5 恩施州文化藝術中心大劇院樂罩內景和背面支撐結構

圖6 恩施州文化藝術中心大劇院增設樂罩前后音質參量對比

增設樂罩前后音質參量對比如圖8所示。由圖8可知,增設樂罩后,中高頻混響時間增加0.2~0.6 s,中頻空場混響時間平均值達到1.75 s;低頻125 Hz和250 Hz倍頻程混響時間幾乎沒有提升,低音比小于1。早期衰變時間在全頻帶提升0.2~0.6 s,與混響時間的取值和頻率特性趨近。音樂明晰度在全頻帶降低約3 dB,80(3)降低至-0.26 dB,在設計范圍內。聲場力度在全頻帶增加約1 dB,mid增大至0.2 dB。

圖7 上海文化廣場大劇院樂罩內景和背面支撐結構

圖8 上海文化廣場大劇院增設樂罩前后音質參量對比

2.5 上海大劇院樂罩

上海大劇院為國內第一個1760座的大型多功能現代化劇院,1998年建成時曾有一個端室式可伸縮氣墊移動式大樂罩,后因重量大,氣墊失效后改為木質板分離式樂罩使用至今。因2013年上海大劇院要進行大修,章奎生聲學所再次對觀眾廳進行了有無樂罩條件下的建聲測量,吸聲簾幕全部收起,確保測量時觀眾廳的混響時間最長。

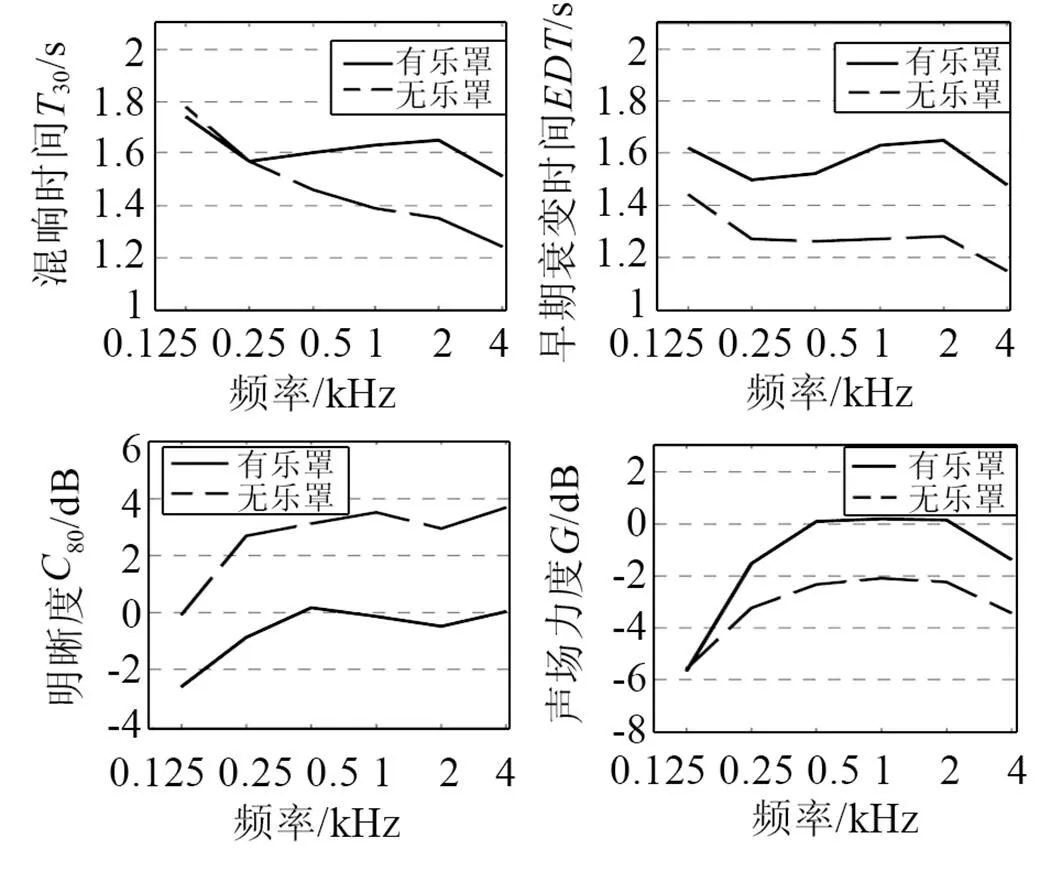

由圖9可知,增設樂罩后,中高頻混響時間有0.2~0.3 s的提升,低頻250 Hz倍頻程的混響時間無明顯變化,而低頻125 Hz倍頻程的混響時間有約0.3 s的下降,這表明樂罩對低頻聲能的吸收較多。中高頻音樂明晰度降低4 dB左右,低頻音樂明晰度降低約2 dB,80(3)約為0.2 dB。聲場力度提升約1 dB,mid提升至約0.5 dB。

圖9 上海大劇院增設樂罩前后音質參量對比

2.6 東莞玉蘭大劇院樂罩

東莞玉蘭大劇院為1600座的多功能現代化劇院,舞臺上可增設分離式樂罩,以滿足演奏大型交響樂的要求。增設樂罩前后音質參量對比見圖10。

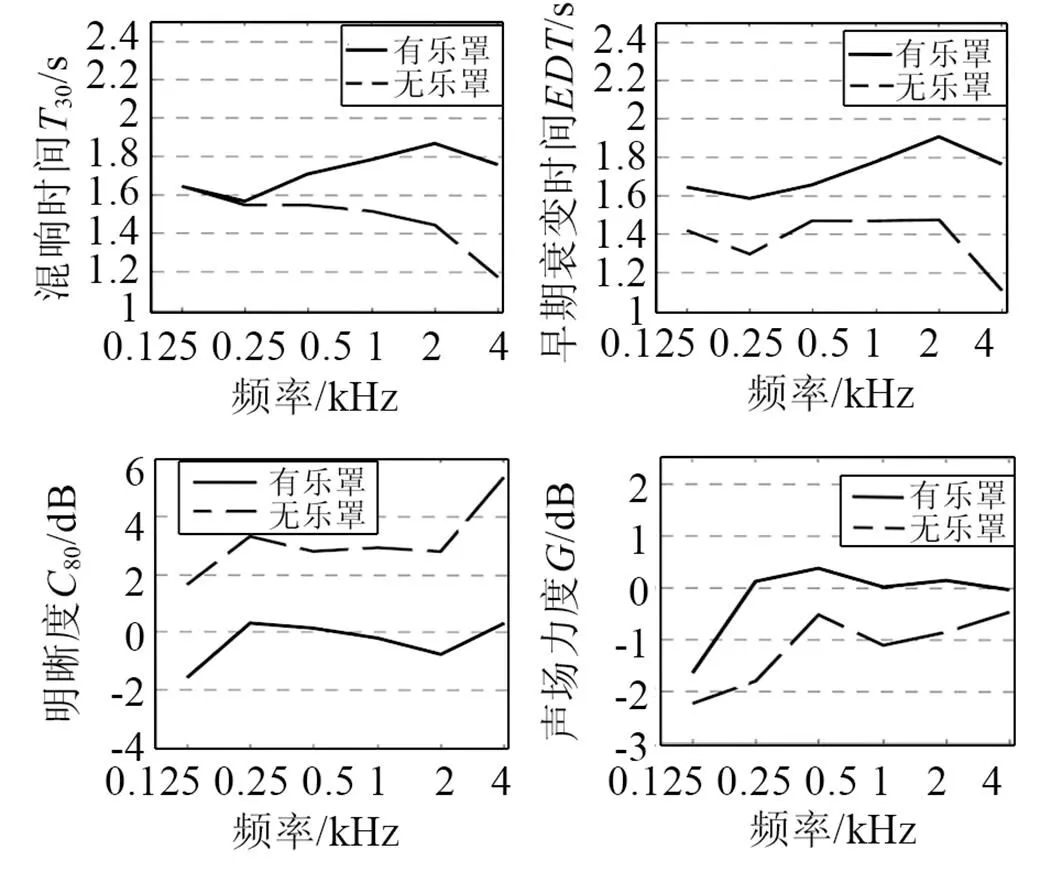

由圖10可知,增設樂罩后,中高頻混響時間有0.1~0.2 s的提升,低頻250 Hz倍頻程的混響時間無明顯變化,而低頻125 Hz倍頻程的混響時間有約0.2 s的下降。早期衰變時間在全頻帶約降低0.2 dB。音樂明晰度降低2 dB左右,80(3)約為0.7 dB。聲場力度提升約1 dB,mid提升至0.5 dB。

圖10 東莞玉蘭大劇院增設樂罩前后音質參量對比

3 結論

綜合6個增設樂罩前后多功能劇院觀眾廳的實測結果,分析可得以下幾點結論:

(1) 舞臺增設樂罩后,顯著降低了舞臺空間和觀眾廳空間的耦合作用,兩者形成一個整體使觀眾廳有效聲學容積增大,導致廳內中高頻混響時間可普遍增加0.2 s以上。

(2) 由于舞臺荷載有限和便于裝卸,樂罩面密度較低(一般聲學最低要求為15~20 kg/m2),面板共振導致低頻聲能的過量吸收,使低頻混響不但沒有提升,反而略有下降。單就混響時間的頻率特性而言,增設樂罩的多功能劇院與專業音樂廳仍然存在較大的差距。聲學建議龍骨支撐要貼緊面層,盡可能增加接觸點的數量,有條件時可增加面板的面密度并加阻尼層。

(3) 增設樂罩后,舞臺口的耦合作用減弱,早期衰變時間更加接近混響時間,且在全頻帶均有提升。增設樂罩后,明晰度80顯著降低,聲音感覺更加豐滿,適合音樂類節目的演出。增設樂罩后,觀眾廳內聲場力度得到較大的提升,更適宜純自然聲條件下的演出。

致謝:本文從構思到撰寫的整個過程都得到了章奎生教授的親自指導,深表感激和榮幸。本文中的所有現場實測數據均是章奎生聲學設計研究所全體同事的辛勤勞動成果,在此表示感謝。

[1] 吳碩賢. 音樂罩的聲學效果與設計[J]. 南方建筑, 1998(4): 71-73.

WU Shuoxian. Acoustic effects and design of music cover[J]. South Architecture, 1998(4): 71- 73.

[2] 王崢, 頊端祈. 建筑聲學材料與結構——設計和應用[M]. 北京: 機械工業出版社, 2006: 127-170.

WANG Zheng, XIANG Duanqi. Building Acoustics Materials and Structures-Design and Application[M]. Beijing: China Machine Press, 2006: 127-170.

[3] 張三明. 劇場舞臺聲反射罩極其設計[J]. 演藝設備與科技, 2005(3): 17-21.

ZHANG Sanming. Acoustical reflecting cover and its design[J]. Entertainment Equipment and Technology, 2005(3): 17-21.

Design and application of acoustic reflecting shell for modern multi-functional theatre

YU Bin

(Zhangkuisheng Acoustical Design & Research Studio, East China Architectural Design & Research Institute Co., LTD, Shanghai 200070, China)

An acoustical reflecting shell must be installed on stage, when a symphony, chamber music or choral music performs in theatre. Acoustical reflecting shell is one of the most important facilities for multi-functional theatre. It helps to reflect sound to audience area, improve sound quality of auditoriums and interaction between the band members. This paper mainly describes the application examples and acoustical measurement results. The acoustical reflecting shell on stage significantly reduced the coupling effect between stage space and audience hall, thereby increased the reverberation time of audience hall except that of the low frequency part. A multi-purpose theatre with a reflecting shell on its stage fails to make a sound quality as good as that in a concert hall. By installing a cover on the stage, the clarity of audience hall decreases, while the sound strength is greatly improved.

multi-functional theatre; acoustic reflecting shell; reverberation time; sound strength

TB533

A

1000-3630(2014)-03-0250-05

10.3969/j.issn1000-3630.2014.03.013

2013-11-16;

2014-01-24

余斌(1985-), 男, 江西上饒人, 碩士, 研究方向為劇院音質設計 和噪聲治理。

余斌, E-mail: yohinsan@163.com