艙室次聲環境治理的模擬研究

羅志輝,黃鋒

?

艙室次聲環境治理的模擬研究

羅志輝,黃鋒

(海軍醫學研究所,上海 200433)

某裝具在運行時產生的次聲及低頻聲對作業人員生理、心理產生較大影響。在對該裝具運行狀態進行詳細的聲檢測和數據分析的基礎上,并考慮到其產生的次聲及低頻聲對作業人員的生理、心理變化特征,提出相應的聲場改善方案。從分析“原位共振法”在理論解析與工藝實施上的弊端,以及實驗與實際環境明顯差異出發,提出次聲及低頻聲環境治理的一系列方案,并由此篩選出隔振法進行試驗。開展了隔聲箱內壁有無吸聲材料、試驗艙隔振浮筑以及試驗艙有無吸聲等不同工況下的隔聲與隔振性能的對比試驗,試驗結果證明,隔振法在20~40 Hz頻段范圍達到15~20 dB降噪效果,獲得了比較滿意的治理效果。

艙室;噪聲控制;次聲

0 引言

次聲是一種頻率在20 Hz以下的彈性波,對機體的作用機制與可聽聲不同,其基本原理是生物共振,對機體的效應是全方位、多層次的。大量文獻報道,長期在次聲環境下工作的人員,可產生空暈癥或醉酒樣反應,主要表現為頭暈頭痛、心悸目眩、惡心、煩躁、胸悶、腹瀉、耳鼓膜移動、視覺模糊、記憶衰退、疲倦無力、工作效率低等。還可見到血壓、心率、心電、腦電、血液生化以及聽力等變化[1,2]。檢測結果表明,裝具發生器工作時各艙室和崗位的線性聲壓級為95.6~118.5 dB,A計權聲級為71.1~112.3 dBA,次聲級為92~117 dB,G1次聲計權聲壓級為97.8~125.0 dB,G2次聲計權聲壓級為89.7~119.5 dB。其中多數崗位的次聲級為105~117 dB,少數為92~104 dB,次聲的頻譜能量主要集中在12.5、16、20 Hz。為此,當裝具發生器工作時,作業人員的生理變化及主觀反應十分明顯,因而,降低次聲、低頻聲強度,改善聲環境質量,對提高作業人員的身心健康和工效頗顯重要。

1 原理

根據實際研究艙體結構環境,理論上分析可以通過下列途徑來改善艙室內次聲的聲環境。

1.1 隔振

隔振的低限擬選在10 Hz,因而確定系統的固有頻率在3 Hz或以下。措施設計中需考慮以下幾個方面:

(1) 采用“浮筏”結構,將艙內所有設備安裝在同一剛性平臺上,而對平臺整體進行隔振處理。

(2) 采用低頻大阻尼彈簧復合減振器或油阻尼減振器。

(3) 為降低系統的固有頻率,擬考慮彈簧串聯結構。同時為提高系統的穩定度,可在兩彈簧之間加置一塊鋼板。

(4) 浮筏平臺需考慮各向限位。

1.2 隔聲

該環境產生的低頻聲包括空氣聲和結構聲兩方面。對10 Hz左右的低頻聲波,其波長約30余米。常用的隔聲結構在低頻點的隔聲量十分有限,因此擬采用雙層壁面真空結構,通過實驗掌握真空層厚度與聲波波長比值對隔聲量的影響。由于雙層真空結構的內艙不可能“懸浮”,內外膽之間某些部位會有連接,因此需要仔細考慮結構聲的隔離。

為了保證艙內有足夠的新鮮空氣,必須安裝進風通道和回風通道。因此,需要考慮進、回風通道的消聲:原則上考慮消聲通道的消聲量應與隔聲結構的隔聲量相匹配,技術難度在于研究低頻吸聲性能較高的吸聲材料或吸聲結構,擬考慮共振吸聲或抗性消聲器結構,同時需注意消聲器壁面的隔、吸聲性能,在某些壁面粘貼彈性阻尼材料。

論證中發現,采用雙層壁面真空結構的隔聲法,無論是試驗裝置還是實船改造的工藝均難保證其隔聲效果與理論計算相符。由于內外艙之間某些部位會有連接,因而在結構聲的隔離上由于聲橋等問題的出現將使總的隔聲效果大打折扣。實際的艙室改造在結構制作中很難避免聲橋效應,加上艙室通風管道和消聲裝置的建立將會給實際的工程改造增加難度與大量資金。根據上述分析,本實驗研究決定采用隔振法。

2 試驗方法與內容

2.1 試驗裝置組成

本試驗主要目的是觀察彈簧減振器及吸聲結構對次聲頻的隔聲、隔振效果。

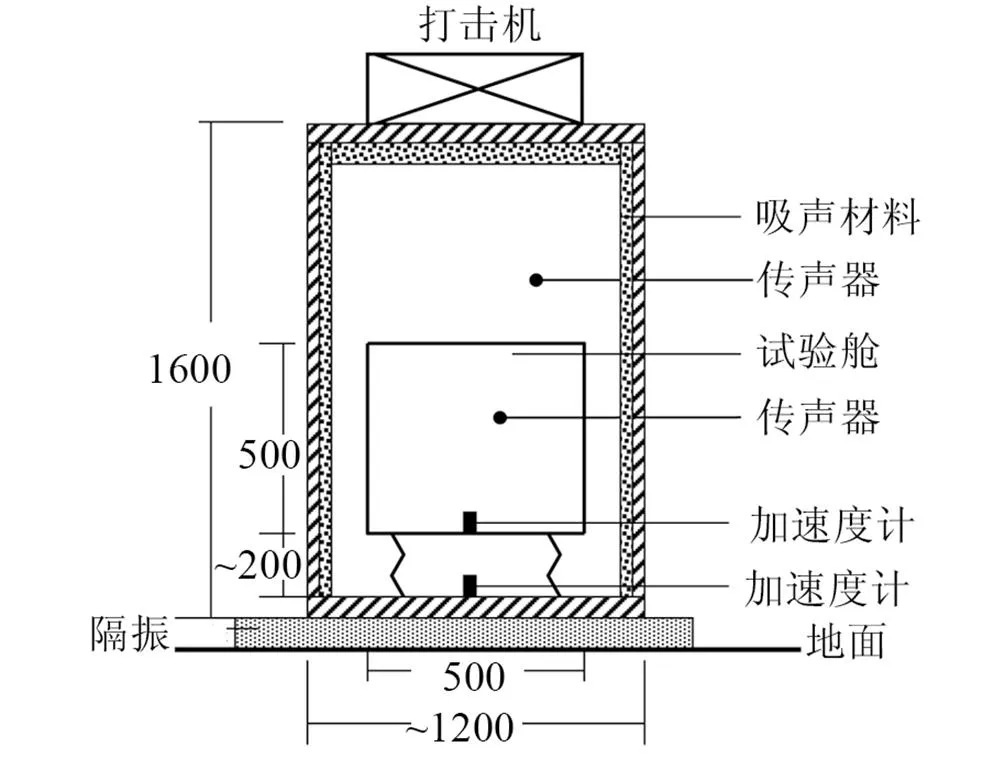

模擬實驗裝置由打擊機、隔聲箱和實驗艙三部分組成,聲壓級與加速度測點見圖1。

打擊機固定在隔聲箱頂部,擊錘直接打擊隔聲箱頂部鋼板,按試驗要求調節打擊速率。

隔聲箱(外箱)采用6.3#槽鋼作支架,箱體由3.5 mm厚鋼板制成,外形尺寸為,高為1600 mm,長寬均為1200 mm。四個側面和頂部內壁根據試驗要求可鋪設100 mm厚吸聲玻璃棉氈。試驗時隔聲箱始終擱置在JT-6型多點式橡膠減振墊上(載荷范圍為300~600 kg,固有頻率為9±2 Hz)。

圖1 試驗裝置示意圖(單位:mm)

試驗艙(內箱)采用角鋼作支架,箱體用2 mm厚鋼板制成,外形尺寸為500 mm×500 mm×500 mm。試驗時試驗艙用ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接或將其直接擱置在隔聲箱底板上。

試驗艙和隔聲箱同一側各留一個直徑為20 mm測試電纜引入孔,兩孔高低錯開。測試電纜穿入后用硅橡膠密封。

2.2 試驗內容和條件

2.2.1 隔聲試驗

隔聲實驗在以下條件下進行:

(1) 隔聲箱內壁鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈,試驗艙擱置在隔聲箱底板上。

(2) 隔聲箱內壁鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈,試驗艙用三只ZD-12型彈簧減振器和隔聲箱底板連接。

(3) 拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙擱置在隔聲箱底板上。

(4) 拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙用三只ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接。

(5) 拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙內壁鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈并用三只ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接。

2.2.2 隔振試驗

隔聲箱和試驗艙內壁均不鋪設吸聲玻璃棉氈。進行以下條件的試驗:

(1) 試驗艙擱置在隔聲箱底板上。

(2) 試驗艙用三只ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接。

2.3 測試儀器與方法

2.3.1 噪聲測量

噪聲測量采用Nor sonic840型雙通道實時分析儀(低頻截止頻率為0.1 Hz)和N1223型低頻電容傳聲器(1 Hz~10 kHz,±1 dB)。兩路傳聲器經10 m測量電纜分別吊掛在隔聲箱和試驗艙中間的彈性掛鉤上。測量采樣時間為10 ms,兩路同時測量,比較同一試驗工況下試驗艙內、外噪聲值的差異。測量的聲學參數是:等效線性聲壓級、A計權聲級、最小值、最大值,并進行1/3倍頻程頻譜分析。

2.3.2 振動測量

采用北京東方振動和噪聲研究所DLF-3型雙通道電荷電壓濾波積分放大器和9818型壓電加速度傳感器。傳感器分別置于隔聲箱底板上和試驗艙頂部。將積分放大器的電壓輸出連接到Nor sonic840型雙通道實時分析儀的線性輸入端進行1/3倍頻程頻譜分析。

3 實驗結果

由表1所示,模擬次聲場的頻譜能量主要集中在8~50 Hz,與某船裝具發生器工作時聲場測試結果很接近,符合試驗要求。

試驗結果證明,選擇的低頻隔振彈簧裝置對消除或降低次聲頻波能量有明顯效果。

3.1 隔聲效果

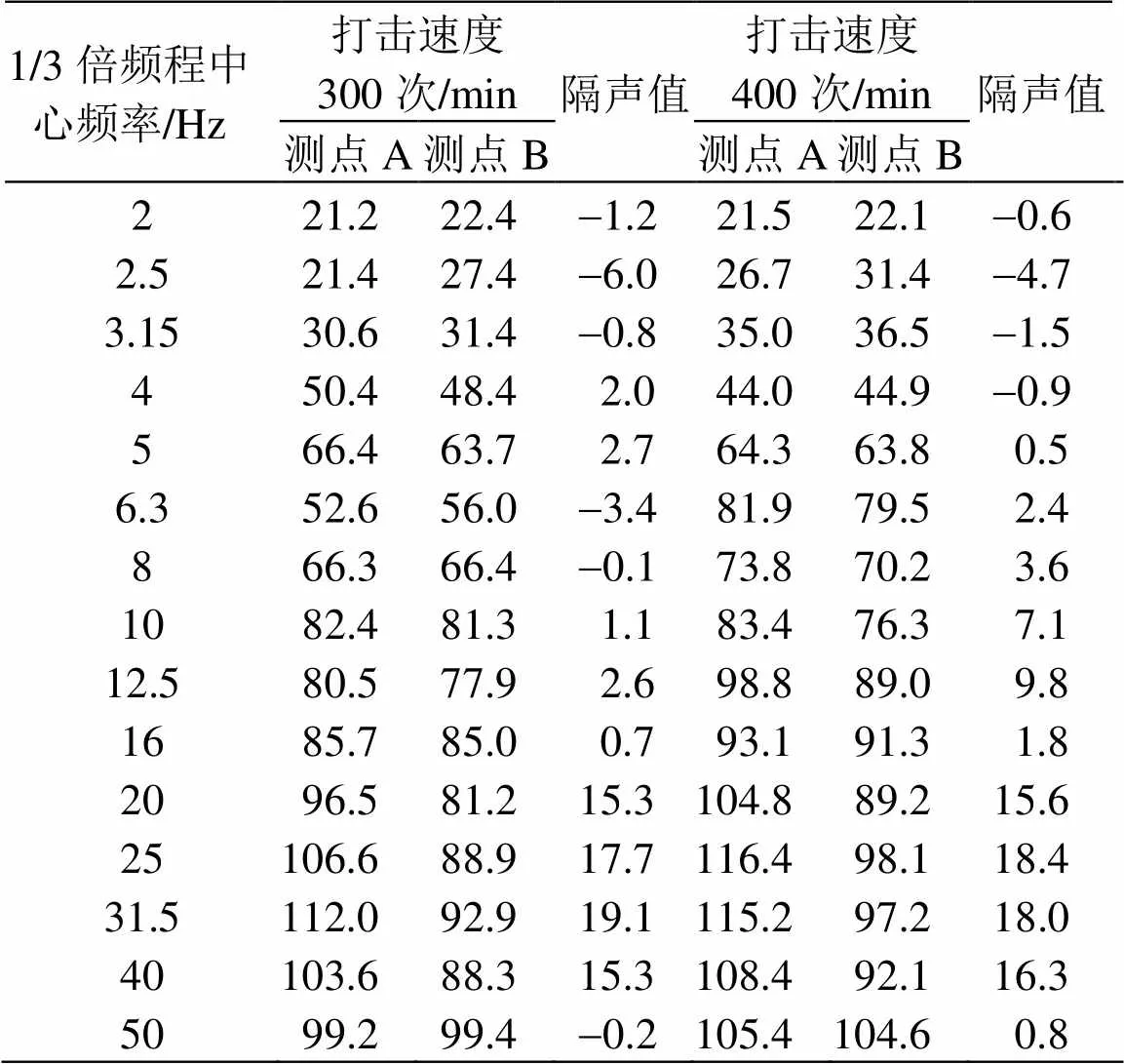

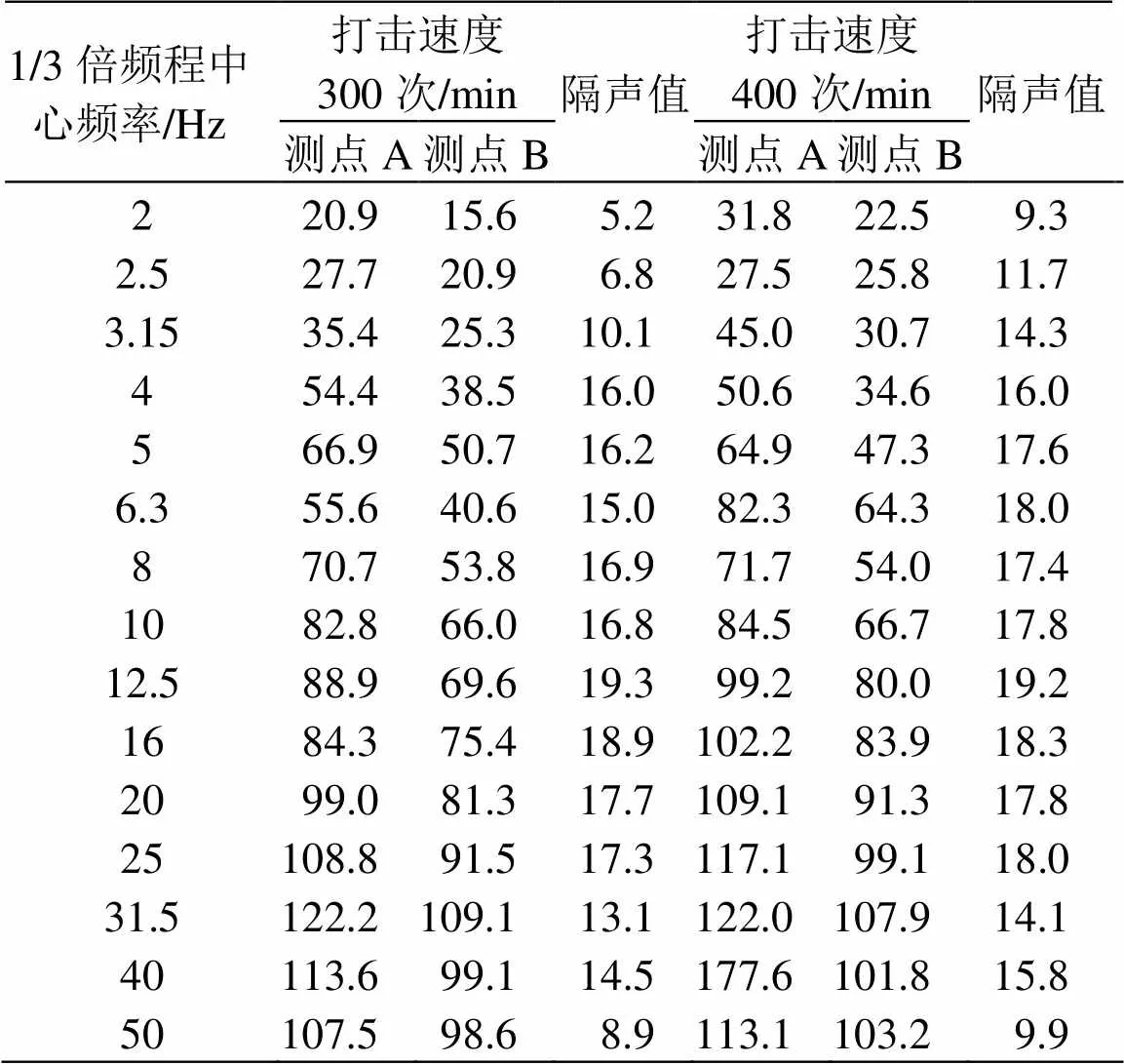

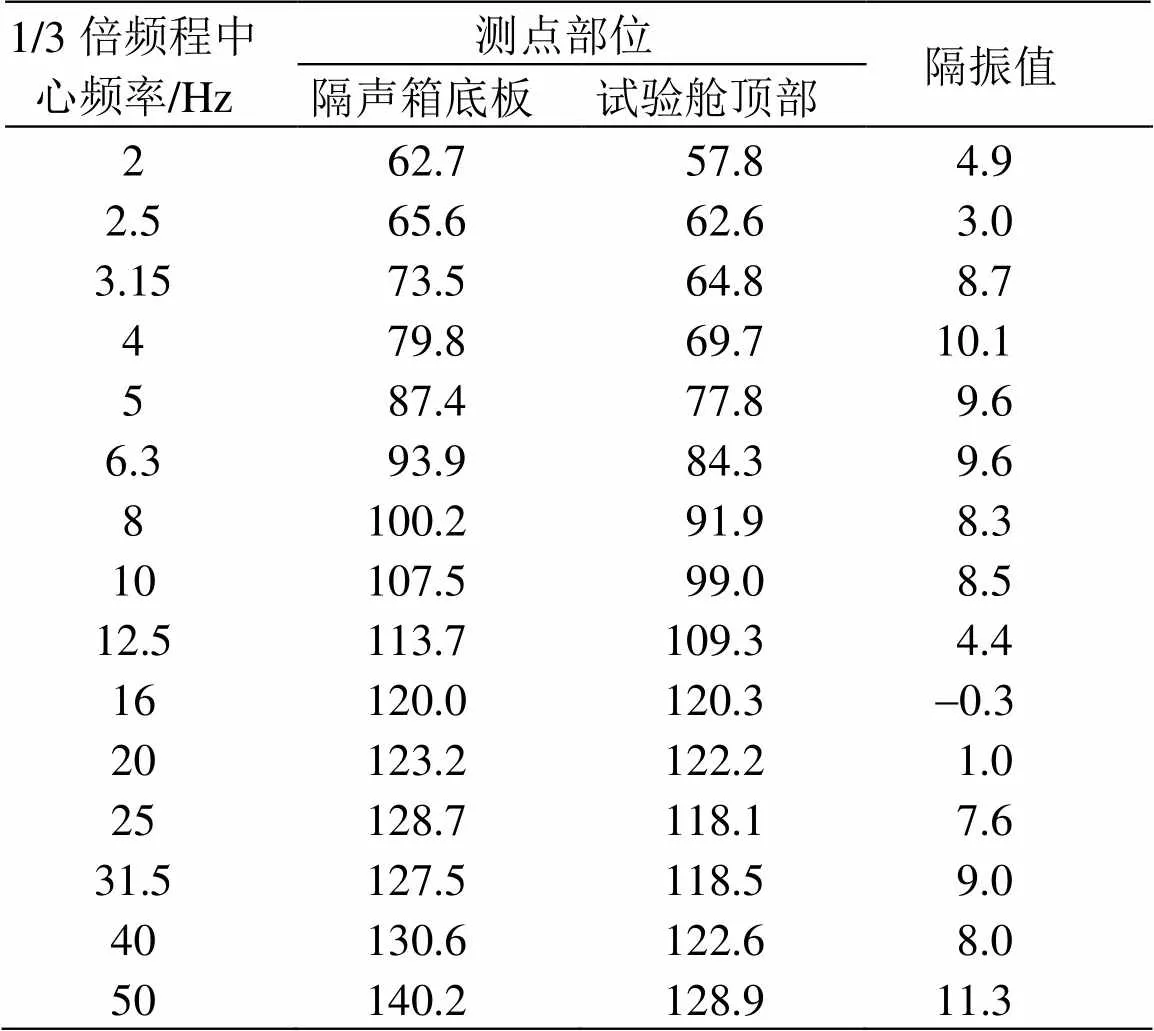

隔聲箱內鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈,試驗艙擱置在隔聲箱底板上,隔聲測試結果如表1所示。

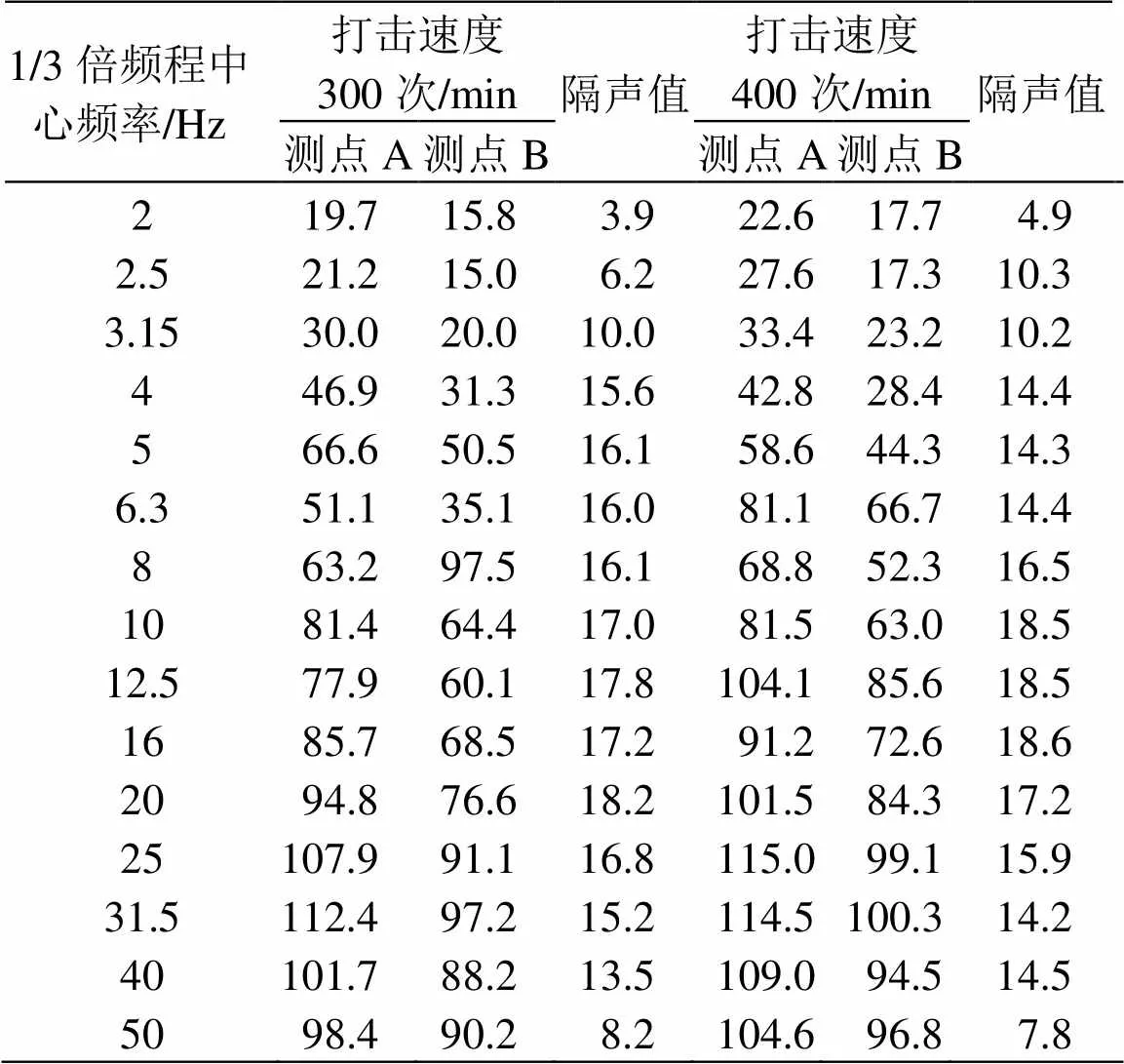

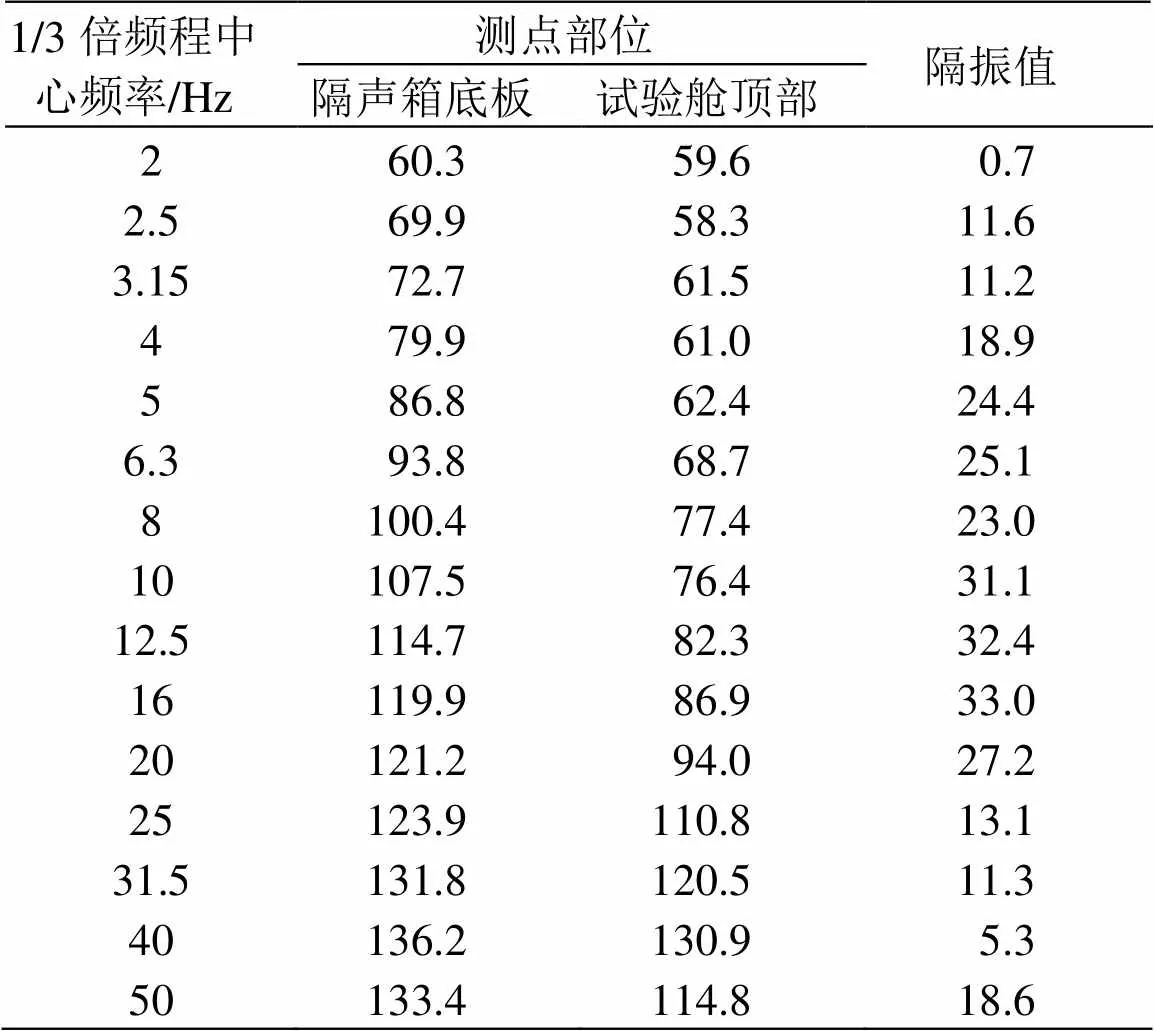

隔聲箱內鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈,試驗艙用ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接,隔聲測試結果如表2所示。

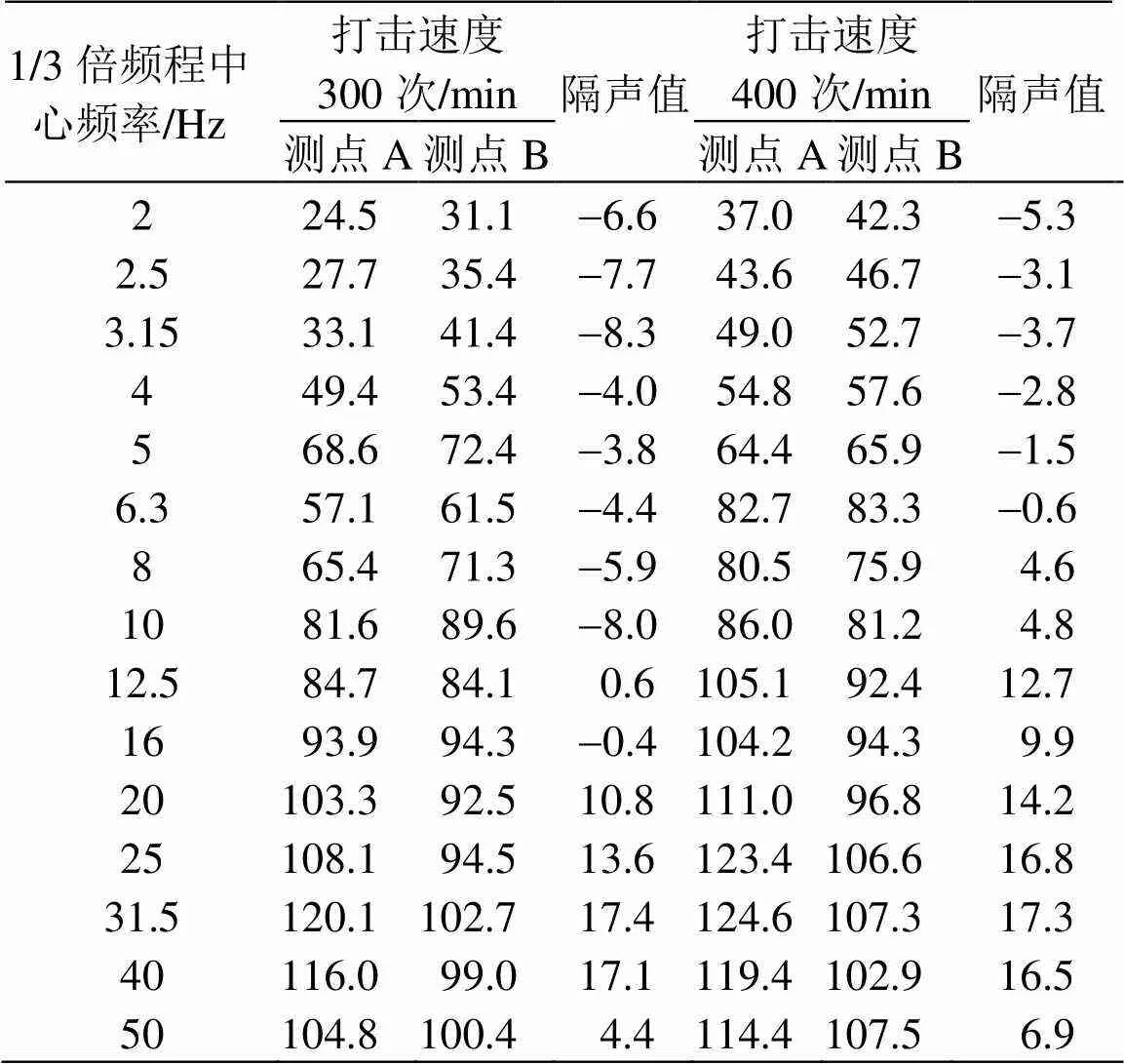

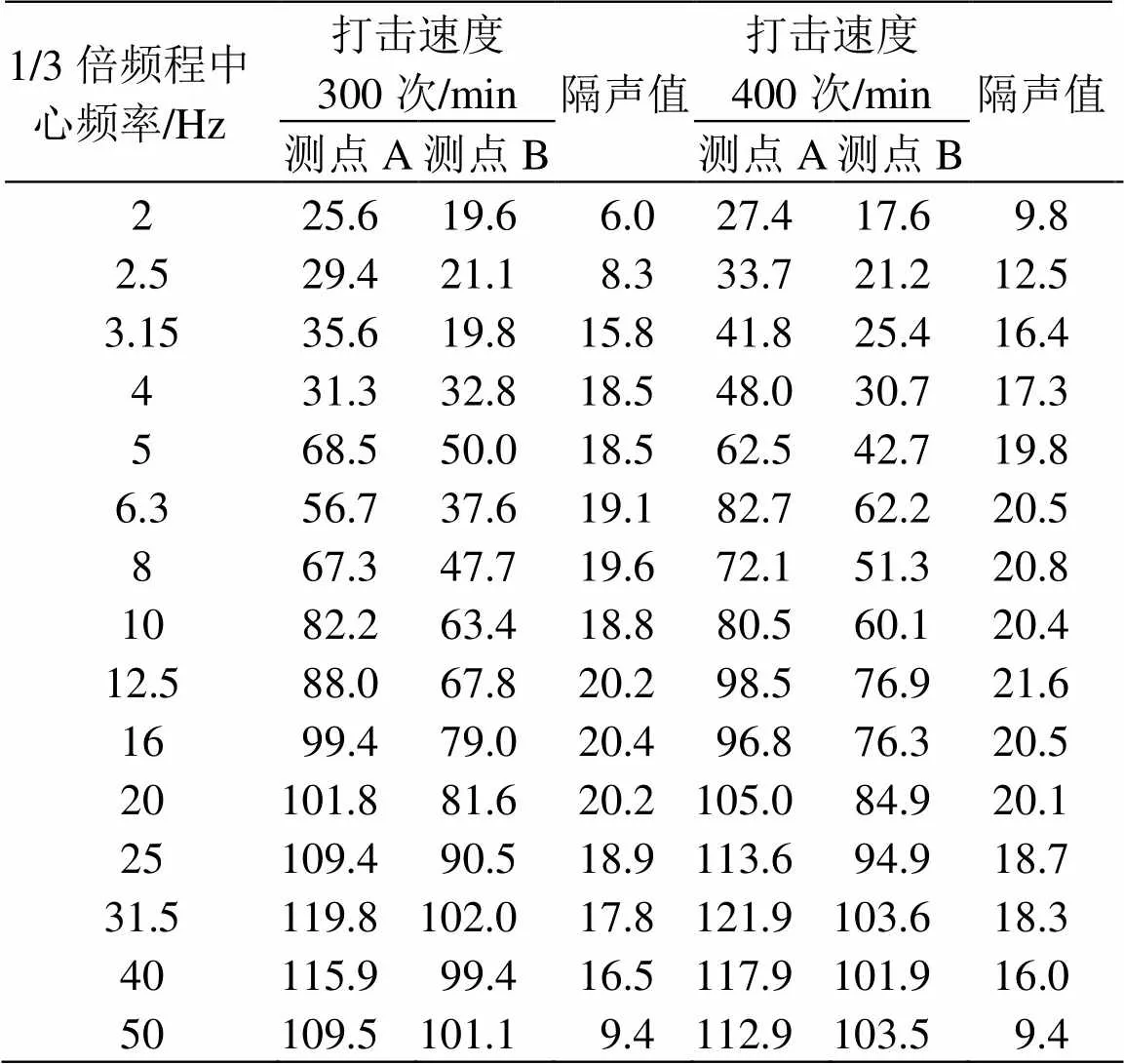

拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙擱置在隔聲箱底板上,隔聲測試結果如表3所示。

拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙用三只ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接,隔聲值見表4。

拆除隔聲箱內壁吸聲玻璃棉氈,試驗艙內壁鋪設100 mm吸聲玻璃棉氈并用三只ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接,隔聲值見表5。

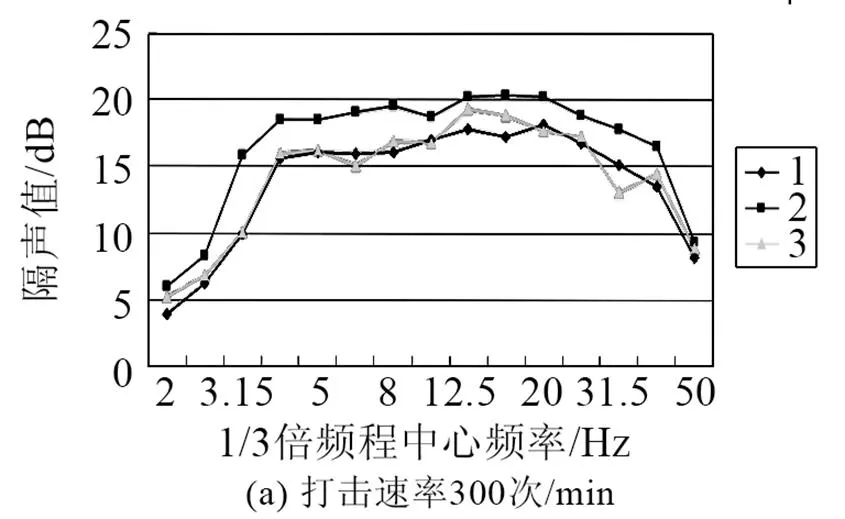

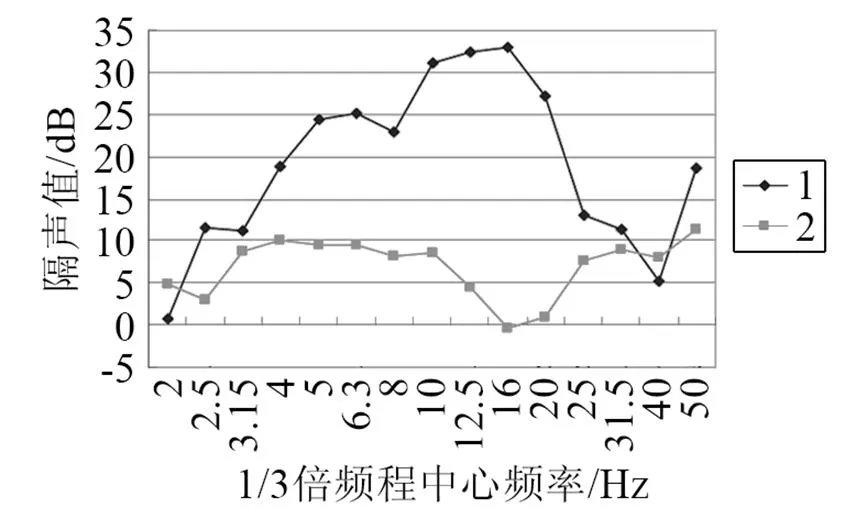

圖2是試驗艙用ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接的情況下,試驗裝置三種不同狀態下隔聲值的比較。

表1 不同頻率的隔聲值(隔聲箱內鋪設100 mm玻璃棉氈,不用減振器連接)(dB)

注:測點A為試驗艙外;測點B為試驗艙內

表2 不同頻率的隔聲值(隔聲箱內鋪設100 mm玻璃棉氈,用減振器連接)(dB)

注:測點A為試驗艙外;測點B為試驗艙內

圖3是隔聲箱5面內壁鋪設100 mm厚吸聲玻璃棉氈時,試驗艙與隔聲箱兩種不同連接方式隔聲值的比較。

3.2 隔振效果

(1) 隔聲箱和試驗艙內壁均不鋪設吸聲玻璃棉氈,試驗艙擱置在隔聲地板上。加速度級隔振值見表6。

表3 不同頻率的隔聲值(沒有鋪設玻璃棉氈和使用減振器)(dB)

注:測點A為試驗艙外;測點B為試驗艙內

表4 不同頻率的隔聲值(沒有鋪設玻璃棉氈,但用三只減振器連接)(dB)

注:測點A為試驗艙外;測點B為試驗艙內

(2) 隔聲箱和試驗艙內壁均不鋪設吸聲玻璃棉氈,試驗艙用ZD-12型彈簧減振器和隔聲箱底板連接。加速度級隔聲值見表7。

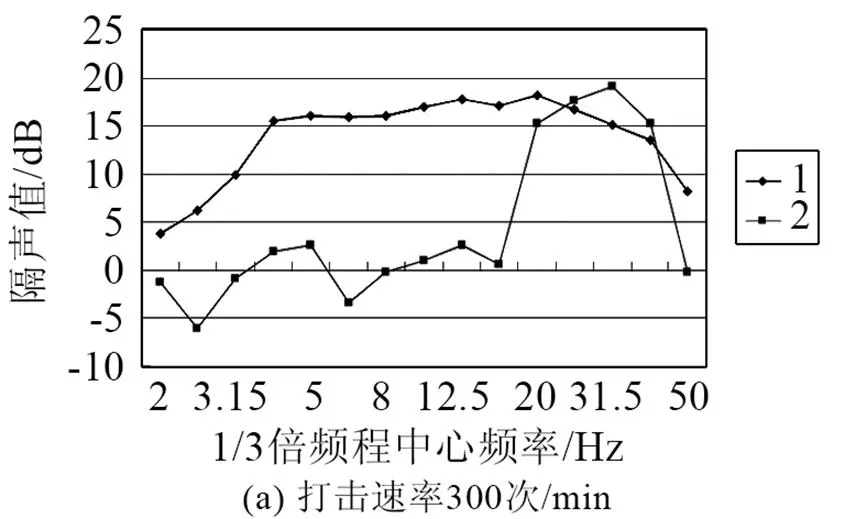

圖4為試驗艙和隔聲箱兩種連接狀態隔振值的比較。

4 降噪效果及分析

實船的聲場環境中,隨著傳播距離的增加和通過艙壁傳播后,噪聲頻譜呈規律性變化,次聲頻能量無明顯變化,低頻可聽聲有少量衰減,中高頻聲能量衰減顯著。

表5 不同頻率的隔聲值(隔聲箱無玻璃棉氈,試驗艙有100 mm玻璃棉氈并用三只減振器連接)(dB)

注:測點A為試驗艙外;測點B為試驗艙內

Fig 2 Sound insulation values in three different states(vibration absorber used in testing cabin)

測量數據清晰表明,本項試驗的技術措施在4~20 Hz頻段范圍有18~20 dB的隔聲效果。分析其機理,提出以下基本結論:

表6 不同頻率隔振值(沒有鋪設玻璃棉氈和使用減振器)(dB)

注:打擊機打擊速率為150次/min

(1) 固體壁面和鋪設的吸聲材料有一定的降噪作用,特別在中,高頻段,吸聲材料效果相當明顯。

(2) 由表6、7結果對比表明,加裝ZD-12型彈簧減振器對4 Hz以上的振動有明顯的隔振效果。

(3) 根據經典的隔聲、隔振理論,相關措施的隔聲、隔振效果均應隨著頻率的增加而有所提高。本次試驗中,4~20 Hz頻段內減振降噪效果特別顯著。據此,將會對實船的減振降噪提供一種新的思路和技術途徑。

表7 不同頻率隔振值(沒有鋪設玻璃棉氈但用三只減振器連接)(dB)

注:打擊機打擊速率為150次/min

1—試驗艙用ZD-12型彈簧減振器與隔聲箱底板連接 2—試驗艙直接擱置在隔聲箱底板上

[1] 陳景藻. 次聲的產生及生物效應[J]. 國外醫學: 物理醫學與康復學分冊, 1999, 19(1): 9 -14.

CHEN Jingzao. The generation of infrasound and biological effects[J]. Foreign Medical Sciences: Physical Medical and Rehabilitation, 1999, 19(1): 9-14.

[2] Shiraishi T, Miyashita K, Yamasumi Y, et al. Effects of long term exposure to infrasound on growth, activity and urinary 17-OHCS level in rats[J]. Journal Low Frequency Noise and Vibration, 1990, 9(1): 14-15.

[3] 黃其柏. 家用電器次聲及其輻射特性的研究[J]. 噪聲與振動控制, 1997, 17(5): 6- 12.

HUANG Qibo.Infrasonic radiation characteristics of the appliances[J]. Noise and Vibration Control, 1997, 17(5): 6-12.

Simulation experimental study on improving infrasound field inside a cabin

LUO Zhi-hui, HUANG Feng

(Naval Medical Research Institute, Shanghai 200433, China)

The infrasound generated from certain equipment has great physical and psychological influence on operating personnel. Through a detailed acoustic measurement and systematical data analysis, and by taking into account physical and psychological characteristics of the infrasound, an infrasound field improvement method is proposed. The proposed method is based on analyzing the theoretical defects of the "common position resonance method" which also leads to great discrepancy between experimental and actual states. The comparative experiments of insulation sound are carried out in different conditions, such as with and without sound absorption inside sound insulation cabin, float mounting of test cabinet, with and without sound absorption inside test cabinet. Testing parameters include sound level and acceleration. Experimental results show that the proposed sound insulation method achieves a 15~20dB noise reduction in frequency band from 20 to 40Hz, which meets well with the anticipated.

cabin; noise control; infrasound

TB533

A

1000-3630(2014)-03-0255-05

10.3969/j.issn1000-3630.2014.03.014

2014-02-27;

2014-05-27

羅志輝(1983-), 男, 江蘇鎮江人, 工學學士, 研究方向為室內聲 學。

羅志輝, E-mail: 44881484@qq.com