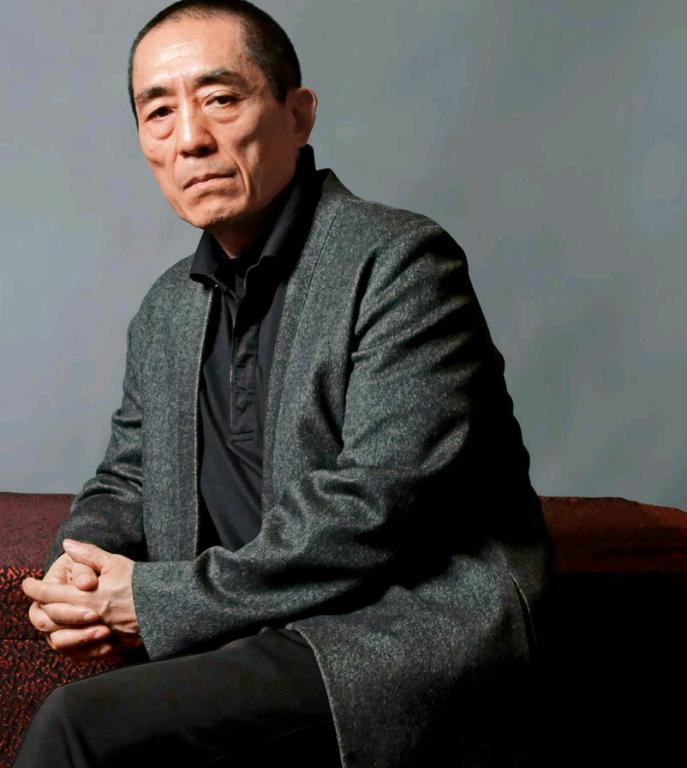

張藝謀:如何歸來

30年間,從攝影師轉(zhuǎn)為藝術(shù)片導(dǎo)演,再到商業(yè)大片導(dǎo)演,張藝謀的票房越來越高,也越來越“職業(yè)化”。職業(yè)化是說他對(duì)導(dǎo)演這個(gè)角色的駕馭越來越純熟,無論是拍攝技巧、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作還是資本與市場的平衡。他不僅僅導(dǎo)演電影,還執(zhí)導(dǎo)京劇、芭蕾舞劇、歌劇、大型實(shí)景演出,最后是北京奧運(yùn)會(huì)……他端出了一場場視聽盛宴,也創(chuàng)造一個(gè)個(gè)票房奇跡,他是中國最成功的職業(yè)導(dǎo)演,甚至他的名字——“張藝謀”,本身已經(jīng)成為視覺系和重金打造的代名詞。

但針對(duì)他的批評(píng)聲也一直沒有斷過。批評(píng)者說他越來越滑到了商業(yè)的泥淖之中無法自拔,說他的影片除了絢麗的色彩之外只剩下空洞的靈魂。張藝謀覺得委屈,但面對(duì)批評(píng)他又有些搖擺不定,甚至有些方向不清。他試圖繼續(xù)要在商業(yè)上成功,又無法擺脫藝術(shù)片的情結(jié),于是又有了像《千里走單騎》《山楂樹之戀》這樣的文藝影片,結(jié)果這種夾縫中的狀態(tài)一樣連累了他的電影,還又招來新一輪批評(píng)。

文藝、商業(yè)、商業(yè)加文藝,30年間,張藝謀就這樣一邊糾結(jié)一邊前行,在外人看來,現(xiàn)在的他,與那個(gè)拍攝《紅高粱》《秋菊打官司》的張藝謀完全是不同的兩個(gè)人,但他自己卻說,“我和30年前的張藝謀是一樣的”。這一次他帶著《歸來》想要回歸,回到最初的熱情中去,拍一些“有價(jià)值回歸的電影”。

但當(dāng)?shù)谖宕鷮?dǎo)演單純的熱情和沖動(dòng)已集體褪去,電影如今更加接近工業(yè)化和流水作業(yè),營銷和市場的力量在精確地把控著觀眾的興趣點(diǎn),已經(jīng)在商業(yè)化的大網(wǎng)中習(xí)慣了的張藝謀,真的還能夠歸來嗎?