一周觀察

新證據(jù)在哪里

今年8月22日,身陷囹圄8年、4次被判死刑的念斌,無罪釋放,本刊以《念斌案這8年:悲劇仍在繼續(xù)》為題作了報道。記者感嘆:如今看似結(jié)案,在北京律師的努力下,不實的證據(jù)被逐一推翻,不公的判罰得以糾正,但兇手仍未見蹤影,受害者的家庭傷痛未平;官司,仍將在雙方的心中長久繼續(xù)。

如今看來,一語成讖。這個注定沒有贏家的案子還將繼續(xù)折騰下去,念斌還將活在“嫌犯”的陰影下,用政治學教授張鳴老師的話說“誰輸,警察都不能輸”。

念斌發(fā)現(xiàn)自己被布控,是個意外。11月,已經(jīng)無罪釋放的念斌到福州市出入境管理部門辦理護照,但被明確告知因其身份是“犯罪嫌疑人”,無法辦理。當時福州市出入境管理處稱這是“信息更新滯后所致”。

再次辦理護照時,相關(guān)人士稱9月份平潭縣公安局已經(jīng)重新立案,對念斌重新布控,依法不允許出境。11月24日,平潭縣公安局法制大隊向記者證實,念斌已經(jīng)再次被列為“犯罪嫌疑人”,而且“我們公安局既然作出這個決定肯定是有依據(jù)的,對任何人、任何事情我們都是按程序來辦”。

念斌已經(jīng)無罪釋放,為何還要將他列為“犯罪嫌疑人”呢?法律專家洪道德稱:“法律沒有規(guī)定宣告無罪的公民不能成為新的偵查對象,但列為犯罪嫌疑人要有新的證據(jù)”。

新證據(jù)是什么?難道在長達8年的時間里,都未有足夠的證據(jù)證明念斌有罪,如今在短短的一個月里就有證據(jù)了嗎?當然,按照相關(guān)法律,在第一次進行訊問或采取強制措施之前,偵查機關(guān)沒有義務(wù)告知犯罪嫌疑人涉嫌的罪名或者立案調(diào)查的依據(jù)。

曾參與念斌案的律師公孫雪認為,對當年平潭兩幼兒中毒死亡案件重新立案偵查,首先要查明死者的死因,排除意外或者誤食等情況,然后才能確定是否為刑事案件。而對念斌的判決已經(jīng)寫明“被害人死于氟乙酸鹽鼠藥中毒的依據(jù)不足,投毒方式依據(jù)不確實,毒物來源依據(jù)不充分”。

警方之所以對念斌念念不忘,恐怕是因為這起案件和大多冤案不同,沒有“死人復(fù)活”和“發(fā)現(xiàn)真兇”的情節(jié)。在無罪判決后,緊接面臨三大問題:其一,疑罪從無的念斌是否可以申請國家賠償;第二,當年辦案的司法人員是否應(yīng)被追究責任;第三,被害人的正義如何實現(xiàn)?對案件繼續(xù)偵查,本是應(yīng)有之義,但繼續(xù)把念斌列為犯罪嫌疑人,則需要相應(yīng)的新證據(jù)。

這一事件,也反映出刑法的尷尬。中國刑法有“一事不再理”原則,但是,這一原則只是法理,在法條和司法解釋中有體現(xiàn),卻沒有以法條明文規(guī)定下來。念斌這個案子,明明有以司法程序來折磨人的嫌疑,卻沒有制約措施。

平反一個冤案,涉及的機關(guān)不下十個,涉及的有司法權(quán)的實權(quán)人士,不下幾十個。在新證據(jù)呈現(xiàn)之前,自然會讓坊間不憚以最壞的惡意來揣測那些實權(quán)人士。但愿不會再制造新的錯案。

圍繞冤案的博弈仍在繼續(xù)。就目前來看,念斌沒有得到國家賠償,其反映的刑訊逼供、警方涉嫌證據(jù)造假問題也沒有得到及時調(diào)查追究,相反他仍戴著一頂“犯罪嫌疑人”的帽子。從“嫌疑人”念斌到“公民”念斌,橫亙在他面前的權(quán)利實現(xiàn)上的技術(shù)性障礙,仍然等待法律的破解。

調(diào)查

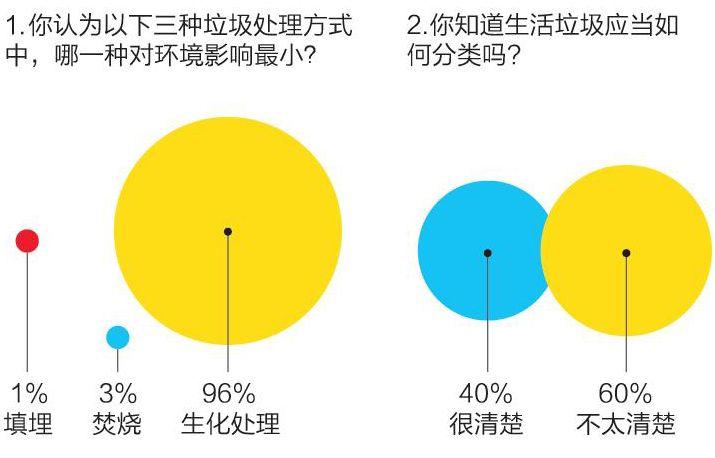

垃圾焚燒,你怎么看?

《中國新聞周刊》第685期特別報道《北京垃圾焚燒困局》,探討了北京在發(fā)展中遇到的垃圾處理難題。隨著經(jīng)濟發(fā)展,這也是每個城市都會面臨的問題。

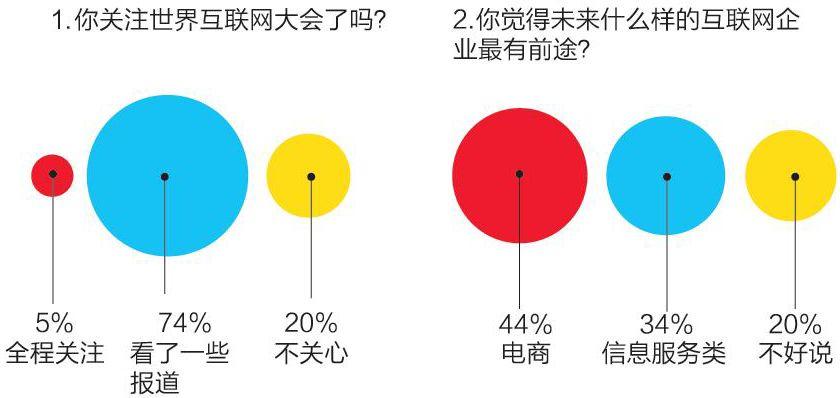

世界互聯(lián)網(wǎng)大會,你關(guān)注了嗎?

2014年11月19日至21日,首屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會在浙江烏鎮(zhèn)舉行。馬云、馬化騰、李彥宏等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大佬悉數(shù)出席。