1958年的并社運動:人民公社化的前奏

羅平漢

1958年夏,伴隨“大躍進”的全面發動,不少地方相繼將原來的農業合作社加以合并,組建成大型的農業社。

并社活動,實際上成為人民公社化運動的前奏,并最終導致1959年至1961年國民經濟的嚴重困難。

中共中央號召小社并大社

1955年底至1956年初,在農業合作化高潮中辦起的一些高級社,規模都比較大。

當時,針對部分農業合作社規模過大的情況,中共中央、國務院曾于1956年9月12日發出指示,強調指出:在目前條件下,合作社的規模,山區以100戶左右,丘陵區200戶左右,平原區300戶左右為適宜。

1957年9月14日,中共中央就整頓農業生產合作社作出指示:“幾年來各地實踐的結果,證明大社、大隊一般是不適合于當前生產條件的。”并且強調:“社和生產隊的組織規模確定了之后,應該宣布在10年內不予變動。”

根據這些指示,各地相繼將那些規模過大的農業社加以劃小,如河南新鄉地區將原來的3645個合作社分成了10272個合作社,平均每社由518戶減少到183戶。

1958年“大躍進”啟動后,毛澤東開始重新考慮合作社的規模問題,并提出了并大社的想法。

根據毛澤東并大社的思想,1958年3月的成都會議通過了《中共中央關于把小型的農業合作社適當地并為大社的意見》,并于4月8日得到了中共中央政治局會議的批準。該文件指出:“我國農業正在迅速地實現農田水利化,并將在幾年內逐步實現耕作機械化,在這種情況下,農業生產合作社如果規模過小,在生產的組織和發展方面勢將發生許多不便。為了適應農業生產和文化革命的需要,在有條件的地方,把小型的農業合作社有計劃地適當地合并為大型的合作社是必要的。”

4月12日,《人民日報》頭版頭條發表《聯鄉并社發展生產力》的報道,其中說,為了解決一鄉一社小單位的人力物力與農業大躍進不相適應的新矛盾,福建閩侯縣在3個月的時間內,把城門、下洋、龍江三個鄉合并為一個鄉,把23個農業社合并為一個社。同一天的《人民日報》還以《編輯的話》的形式,將《中共中央關于把小型的農業合作社適當并為大社的意見》中的主要觀點公開發表。

在這之后,小社并大社的工作在各地相繼開展。

截至1958年7月,遼寧將全省9297個農業社并成了1461個社,合并后的社平均戶數為1995戶。河南全省將38286個社合并成2700多個社,平均每社4000戶左右。

并社的典型——河南嵖岈山

各地的并社運動中,相繼建立了一批規模很大的合作社,并成為后來人民公社的雛形。其中最具典型意義的是河南遂平縣的嵖岈山地區。

嵖岈山地處遂平縣西部。“大躍進”開始后,這里和全國各地一樣,也掀起了農田水利建設的高潮。在興修水利的過程中,社與社之間圍繞用地、勞動力使用等方面出現了一些矛盾,鄉社干部和群眾由此產生了并大社的想法。

1958年4月15日,信陽地區專員(遂平縣當時屬信陽地區,今屬駐馬店市)張樹藩和遂平縣委書記處書記婁本耀到嵖岈山地區檢查麥田管理和衛生工作,地處嵖岈山的楊店、土山等鄉的干部在匯報工作時提出了“并大社”的請求。

4月18日下午,楊店、土山、鮑莊三個鄉的男女社員8000多人,抬著申請書,匯集到楊店街,向地區和縣里的領導申請并大社。面對這種情況,張樹藩表示,能否并大社需要向地委請示。婁本耀當即就撥通了中共信陽地委的電話。張樹藩隨即向地委第一書記路憲文通報了有關情況。路憲文在電話中表示同意。

經過研究,最后決定大社就叫“嵖岈山大社”。大社成立后,有人認為這個名字還不夠好。有人提出,辦大社是向蘇聯老大哥學習的,他們有集體農莊,大社也該叫集體農莊;還有人說,起社名要帶點先進性。蘇聯的衛星上了天,引得人人都朝天上看,應在集體農莊之前加上衛星二字。這樣,“嵖岈山大社”被改名為“嵖岈山衛星集體農莊”(又叫“嵖岈山衛星農業社”)。

衛星集體農莊是由嵖岈山地區楊店、土山、鮑莊三個鄉加張堂鄉的一部分合并而成的,全社有耕地90447畝,山林56865畝。共有6566戶,30131人,其中有整勞力11960人,半勞力3406人。下設20個生產大隊(即原來的20個高級社),215個生產隊。

嵖岈山衛星集體農莊設立了社黨委和管理委員會。社黨委委員31人,常委9人,書記1人,副書記4人,秘書、組織委員、宣傳委員各1人,組織、宣傳干事各1人,另設團委書記1人。社管理委員會設主席1人,副主席4人,委員17人,秘書1人,會計4人。規定管理委員會的主要任務是領導全社的各項生產,管理全社的財務,貫徹社員代表大會的決議,布置和總結全社的生產和各項工作,擬定各項生產規劃,組織調配全社性的較大工程所用勞動力,定期主持召開社員代表大會。

衛星集體農莊設有農業技術部、水利部、工業部、畜牧部、林業部、財經部、文化衛生部、交通部、外交部、內務部和軍事保衛部等部門。外交部,主要負責對外聯絡和接待參觀者。

衛星集體農莊提出了自己的發展規劃。糧食生產1958年保證畝產3000斤,爭取4000斤。1959年小麥高產4000斤,爭取5000斤,1962年畝產達到10000斤。1959年實現水利自流化,1960年全部實現農業機械化和電氣化。1960年,工業總產值超過農業總產值。1962年普及高中教育,并辦大學一所。1962年將全社社員住房統一建成社會主義式的新農村、新樓房等。

對于并社過程中的經濟問題,衛星集體農莊的作法是:原小社所有的土地、山林、荒坡、公共建筑、牲口、農具、機器設備全歸大社所有,在未統一分配前一般由原小社即大隊使用;原小社所有的公積金、公益金全部歸大社所有和統一使用;原有小社所欠國家的貸款和社員生產投資,屬于購買固定生產資料和用于基本建設者,均由大社負責償還,屬于當年生產消費開支者,由各大隊(原高級社)負責償還;原小社的股份基金,由大社接收,原小社欠社員股份基金的剩余部分和社員欠的股份基金,均由大社適當償還或收回(其實后來這一條根本沒有執行)。

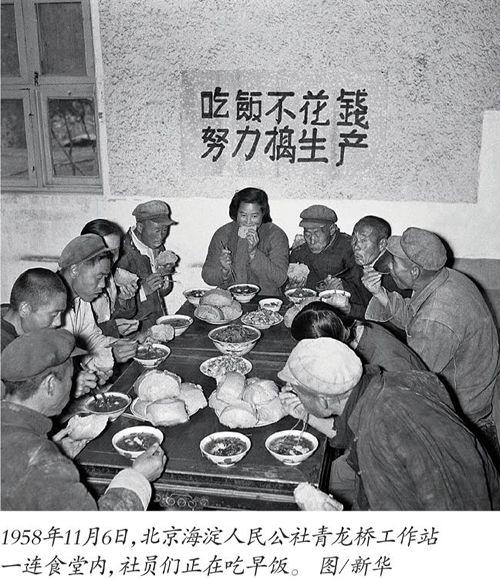

嵖岈山衛星集體農莊實行組織軍事化,行動戰斗化,生活集體化,社員按團、營、連、排、班進行組織。以生產大隊為一個團,設正副團長和正副政委,由正副大隊長和正副黨總支書記擔任。以一個中隊(即生產隊)為一個營,營以下按村莊和作業組成立連、排、班。規定社員外出要報告,回家要請假,上下工要集合排隊。實行伙食供給制,建立公共食堂,全社共建立農忙食堂198個,參加食堂的農戶占總數的92.5%。

衛星集體農莊建立時,浮夸風在全國開始泛濫。

衛星集體農莊率先在河南放出了一顆小麥高產“衛星”。這年6月8日的《人民日報》報道說,河南省遂平縣衛星農業社今年有五畝小麥,每畝平均實產2105斤,比去年湖北省房縣雙河農業社創造的全國小麥畝產最高紀錄1540斤多565斤。

僅僅過了4天,衛星集體農莊放出了一顆更大的小麥“衛星”:平均每畝畝產3530斤,超過這塊地去年每畝畝產750斤的三倍多。6月12日的《人民日報》再次做了報道。

這兩顆大“衛星”經新華社向全國宣布,《人民日報》公開報道后,衛星社頓時名噪全國。

全國并大社

嵖岈山大社不過是這年夏天并大社運動中的一個典型個案。與此同時,各地相繼開展了并大社運動。

這些建立起來的大社,使用了五花八門的名稱。有的叫大社,有的稱農場,也有的稱集體農莊,還有的稱為公社。即使是稱公社的,名稱又不相同,如有的叫“共產主義公社”,有的叫“農業公社”,也有的叫“人民生產公社”,還有的則直接叫“人民公社”。

1958年6月,中共浙江省委召開三級干部會議,省委書記處書記林乎加在報告中說,各縣都可以搞個把共產主義雛形的鄉、社。會議期間,中共浙江省政治研究室起草了一份《浙江省1958年—1962年農業發展綱要(草案)》印發給參加浙江三級干部會議的人員。這份《綱要(草案)》明確提出:“從現在起,就要在領導干部中、黨員中和積極分子中宣傳這樣一個思想:共產主義的樂園,就要在我們這一代人手中建成。”

參加會議的諸暨縣城南鄉黨委書記丁祖銘對此印象很深,回到鄉里后,立即召開了幾次干部會議,研究成立共產主義公社的問題。

城南鄉共有4個農業社,各社的經濟均有較好的基礎,公共積累有100多萬元,僅種在田埂邊的水果,一年的收入就可達十多萬元。各社還辦了大小三十余個社辦工廠,年產值可達30萬元。于是,城南鄉的干部們認為,已經具備建立共產主義社會的基本條件,乃于7月5日將全鄉的四個社合并為一個共產主義公社(隨后改名為“紅旗共產主義建設公社”)。

紅旗共產主義建設公社建立后,各高級社原有土地無代價地歸公社,公共積累一律歸公社所有,所欠的債務亦轉歸公社償還。公社建立管理委員會、社員代表大會和監察委員會。同時把原來12所民辦中小學全部轉為社辦,子弟上小學一律免費,升中學經濟有困難時由公社適當補貼。成立幼兒園和托兒所,社內幼兒免費入園入所,教員、保姆工資一律由公社負擔。村村辦起公共食堂。

公社開始規定,看病一律免費。結果,看病人數每天較平時增加五倍以上。隨后改為“半公費醫療制”,即社員看病掛號費自己負擔,醫藥費每次在0.3元以下由公社負擔,0.3元以上部分自己負擔,無力負擔者經公社批準可適當給予補貼。

在1958年的“大躍進”運動中,河南魯山縣是浮夸風比較嚴重的地方。魯山縣委提出,1958年糧食畝產要達到2500斤,每人平均3500斤,年產鋼鐵50萬噸,人均超過1噸鋼鐵的指標,并且號稱這年小麥一季收成即超過去年一年,全縣實現了水利化、自流灌溉網,部分地區還實現了機械化和電氣化。

在具體政策上,魯山縣委提出,屬于高級社所有的土地、樹木及全部財產,全部轉為全民所有,社員私有的生產資料和自留地也收歸國家所有,房屋、家具則仍歸社員人個所有。一家最多只能喂兩頭豬,且不能喂養母豬,除回民戶可以一家養一兩只羊外,其他的私人養羊亦收歸國家所有。社員實行基本工資制,對喪失勞動能力的鰥寡孤獨由公社制訂辦法統一安排。

“人民公社”出爐

河南省新鄉縣七里營大社,則是全國第一個掛出“人民公社”牌子的地方。

1958年7月初,晉、冀、魯、豫、陜、京六省市農業協作會議期間,譚震林在聽取嵖岈山地區建立大社的匯報后,要七里營派代表去嵖岈山參觀學習。

7月20日上午,由全鄉26個高級社并成的七里營大社正式成立。

大社成立后,對于大社叫什么名稱,干部社員頗費了一番腦筋。有人建議叫大社,也有建議叫聯社,有人建議叫公社,理由是馬克思、恩格斯的著作中多次講到“巴黎公社”。大家覺得“公社”這個名字不錯,于是,鄉政府門口掛出了“七里營共產主義公社”的牌子。

可是,這塊牌子剛掛出去,七里營村的一個老漢看后說:“我早盼共產主義,晚盼共產主義。我想,我能熬到共產主義活三天就心滿意足了。可誰知共產主義的牌子掛出去了,就是這樣子。難道我們現在這個樣子就算是共產主義社會了?”公社的干部覺得這個老漢的話也有道理,認為稱“共產主義公社”確實有些不妥。

于是又有人建議說:“我們現在是建設社會主義,向共產主義過渡,就叫共產主義建設公社吧。”這時,有人想起,前不久《紅旗》雜志發表的陳伯達的文章《全新的社會,全新的人》里曾提到,“把一個合作社變成既有農業合作又有工業合作的基層組織單位,實際上農業和工業相結合的人民公社”,就提議說,不如干脆將大社改稱為“人民公社”。這一名稱提出后,得到了一致認可。

于是“七里營共產主義公社”正式更名為“七里營人民公社”。8月1日,七里營大社在行文中首次啟用了“七里營人民公社”的稱呼。8月4日,又由公社木器廠制作了一塊長方形的招牌,掛在公社的大門口。

8月6日,毛澤東來到七里營視察。毛澤東走到公社大院門口,看到“新鄉縣七里營人民公社”這塊牌子時,停下腳步,一字一頓地念起來。中共新鄉縣委第一書記胡少華隨即對毛澤東說:“這是全縣的第一個人民公社。”旁邊的中共新鄉地委第一書記耿起昌問道:“他們起這個名字怎么樣,行不行呀!”毛澤東用肯定的語氣說:“人民公社這個名字好!”

三天后,在毛澤東視察山東省歷城縣北園農業社時,中共山東省委負責人匯報說:“現在北園鄉準備辦大農場。”毛澤東說:“還是辦人民公社好,它的好處是可以把工、農、商、學、兵結合在一起,便于領導。”

自此之后,這年由小型農業社合并而成的大社有了一個統一的名稱——人民公社。

(作者為中央黨校黨史教研部副主任、教授、博士生導師。)