無(wú)名者的救贖形跡:何燦波的新水墨

朱其/文

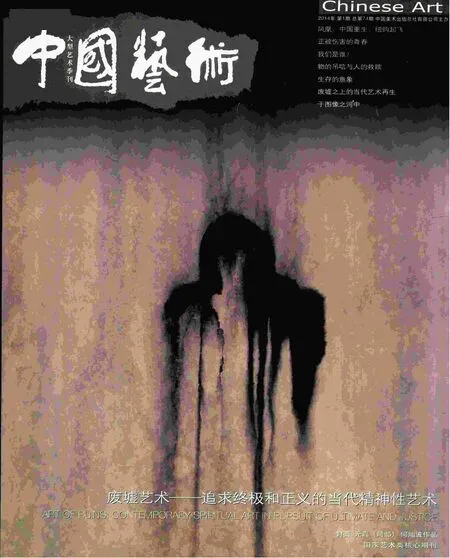

何燦波的新水墨是一種有關(guān)救贖的形式,在畫面上有一群無(wú)名者的形狀,他們沒(méi)有臉及任何身體的特征,擠在一起成為一個(gè)人似的集體的“個(gè)體”,他們像在尋求一種救贖。準(zhǔn)確地說(shuō),畫面上所看到的是一種有關(guān)救贖的形跡。

人物與景觀不僅在何燦波的畫面上達(dá)到幾近對(duì)等的比重,而且兩者往往互為一體。人物完全沒(méi)有確切的個(gè)體及身體特征,只是一個(gè)類似頭盔及披肩的符號(hào)。他們有時(shí)在一個(gè)畫面上多達(dá)幾十個(gè),像一支部隊(duì)一樣排列及肩并肩擠在一起。這像是一種“無(wú)名的個(gè)體”的象征符號(hào),但他們不是他者,而是一個(gè)關(guān)于“我”的無(wú)名的主體。

顯然,何燦波試圖將藝術(shù)作為一個(gè)精神探討的媒介。這群“無(wú)名的個(gè)體”被處理成一種漂浮的存在狀態(tài),將其置于不同體系的精神之境,比如佛教、基督教、道家、現(xiàn)代主義的荒原、文化的異域以及電子游戲的圖景。有時(shí)他讓這群無(wú)名者站在“西奈山”的山腳下 (《啟示錄16、17》,2008年),有時(shí)這群無(wú)名者又像北魏石窟的小佛龕排列在畫面上(《對(duì)空》,2012年),有時(shí)他們像一群夜晚的游魂(《迷境夜歌》,2010年),有時(shí)他們被放在一個(gè)荒原上孤獨(dú)的教堂內(nèi)(《月下慈行》,2005年),有時(shí)又被置于一個(gè)漂在波浪上的大箱子內(nèi)(《海上記》,2010年),有時(shí)他們朝圣地走向一個(gè)被塵埃籠罩的星際光源(《啟示錄5》,2005年)。

這看起來(lái)像是探討一群救贖者的形跡,但這一形跡不是一種寫實(shí)主義形式,而是一種詩(shī)學(xué)的語(yǔ)言,它吸收了象征主義、抽象藝術(shù)或者表現(xiàn)主義的形式,也融合了水墨的皴染等筆法。何燦波的作品屬于八九十年代的新水墨,除了使用宣紙、毛筆以及一部分毛筆的筆法,在語(yǔ)言上,新水墨實(shí)際上脫離了從唐宋至明清的中國(guó)畫傳統(tǒng)。新水墨可以追溯到20世紀(jì)中國(guó)畫的改造運(yùn)動(dòng)。第一次是民國(guó)時(shí)期的林風(fēng)眠、徐悲鴻等人,試圖將西方繪畫從寫實(shí)主義到現(xiàn)代主義的語(yǔ)言引入中國(guó)畫創(chuàng)作;第二次是五六十年代的傅抱石等人,試圖將革命詩(shī)學(xué)和工業(yè)建設(shè)的景觀融入中國(guó)畫。

中國(guó)畫現(xiàn)代改造的兩次運(yùn)動(dòng)主要涉及兩個(gè)議題:第一,從唐宋的沒(méi)骨畫法、皴染至晚明的書法入畫,中國(guó)畫的語(yǔ)言比西方更早實(shí)現(xiàn)了半形式主義的繪畫語(yǔ)言,即繪畫不完全依靠再現(xiàn)一個(gè)形象,而是以線條、筆觸和單色層的變化來(lái)呈現(xiàn)精神特征。到了20世紀(jì),這一語(yǔ)言優(yōu)勢(shì)被西方印象派之后的現(xiàn)代藝術(shù)所打破。西方更極致地使用了線條、筆觸和單色層變化的形式主義語(yǔ)言,與此相比,中國(guó)畫是一種不徹底的半形式主義,即它仍然要依托一個(gè)自然形象,在形象的現(xiàn)實(shí)結(jié)構(gòu)的框架中局部地實(shí)現(xiàn)形式主義。第二,徐悲鴻及其1949年后的傅抱石等人認(rèn)為中國(guó)畫缺乏現(xiàn)代主體及其精神的真實(shí)感的表達(dá),而是過(guò)多偏重于神仙鬼道、帝王將相等非現(xiàn)實(shí)的巫吉題材。

中國(guó)畫的形式主義現(xiàn)代性實(shí)踐成為八九十年代新水墨的中心,從抽象水墨至張羽的指印紙本作品,盡管吸收了西方的觀念藝術(shù)和抽象繪畫,但其仍然是從晚清的趙之謙、吳昌碩的金石書寫的筆法體系演變而來(lái),五六十年代日本的井上有一和80年代的谷文達(dá)都屬于這一脈絡(luò)。何燦波的新水墨屬于中國(guó)畫有關(guān)現(xiàn)代主體的議題,近二十年幾乎很少像他那樣成功地通過(guò)水墨畫探討救贖議題的畫家。當(dāng)然有一部分新水墨畫是介于形式主義和主體性表達(dá)之間,成為一種現(xiàn)代表現(xiàn)主義,但缺乏一種有關(guān)神性詩(shī)學(xué)的探討。

中國(guó)畫的現(xiàn)代改造,近一個(gè)世紀(jì)以來(lái)陷入從哲學(xué)到形式的誤區(qū):或者尋求一種中國(guó)性的形式主義,比如線性書寫或者書畫一律;或者引入革命詩(shī)學(xué)以及政治正確的人民形象。有關(guān)繪畫的主體詩(shī)性的現(xiàn)代性一直是個(gè)難以解決的議題,中國(guó)畫是一種詩(shī)性的形式,其詩(shī)性傾向于一種寧?kù)o的精神以及天道哲學(xué)。由于80年代的文化運(yùn)動(dòng)的影響,何燦波的畫面傾向于80年代的現(xiàn)代主義詩(shī)學(xué):憂傷、悲憫、虛無(wú)感、荒原、漂移、流浪以及漫游。這是“文革”后中國(guó)的政治現(xiàn)代主義經(jīng)驗(yàn)的一部分,成為80年代這一代人精神詩(shī)性的源頭。

圖3 無(wú)知的自知 宣紙水墨、金粉 246cmx123cm 2004年 何燦波

1992年,在經(jīng)歷了80年代末的社會(huì)運(yùn)動(dòng)之后,何燦波創(chuàng)作了《佛來(lái)如海》系列,這個(gè)系列誕生了無(wú)臉部特征的無(wú)名者群像,但這些無(wú)名者的形象尚未成為一種簡(jiǎn)約形式,并且這些群像又被罩在一個(gè)更大的如來(lái)像的輪廓內(nèi)。在之后的創(chuàng)作中,無(wú)名者一直以一個(gè)漂浮群體的群像出現(xiàn),但他們不僅顯示自身的形狀,而且在畫面中不斷顯示路途中的形跡。他們不斷出現(xiàn)于各種場(chǎng)域,如同其作品《在己無(wú)居》,他們似乎是一群找不到歸宿的無(wú)終極安身處的流浪者。他們有時(shí)飄入天河,有時(shí)墜下迷境,時(shí)而上西奈山,時(shí)而出入禪境。何燦波將其描繪為一群形而上的流浪者,這是以前新水墨中從未出現(xiàn)過(guò)的。他的畫面構(gòu)成了80年代成長(zhǎng)一代的精神寓言,一種社會(huì)運(yùn)動(dòng)失敗后的絕望、尋覓、迷離、渾濁、暗淡以及虛無(wú)感。他在90年代建構(gòu)了一個(gè)有關(guān)“失敗的救贖”的神性詩(shī)學(xué),這個(gè)主題實(shí)際上從未成為中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)30年的主流。在某種意義上,繪畫主題的現(xiàn)代性,尤其是政治神學(xué)或者準(zhǔn)宗教的神性詩(shī)學(xué),對(duì)于中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)仍然是重要的,中國(guó)仍未走出現(xiàn)代性,因此藝術(shù)仍然需要探討政治神性及其精神意識(shí)。

借助于幾何形式及其政治的幾何象征主義,他的作品有時(shí)將無(wú)名的人群變成為一種“集群裝置”,比如人群被裝置在一本書的框中(《異域之書》,2006年),被裝置在方尖碑中(《橫移的方尖碑》,2003年),被裝置在一片葉子中(《葉》,2007-2010年),被裝置在阿拉伯飛毯上(《啟示錄之17,重返西奈山》,2008年),被裝置在一個(gè)教堂中(《月下慈行》,2008年)。在形式上這構(gòu)成了一種象征表現(xiàn)主義,有些畫面是一種模糊的造型暗示,比如《浮游的變相》(2008年)、《虛》(2010年)、《退劫》(2012年)、《無(wú)間》(2010年)、《遮無(wú)外境》(2013年)。除了無(wú)名群像,畫面空間實(shí)際上是一種“虛空間”,畫面只是由傳統(tǒng)的暈染、點(diǎn)皴形成的墨跡和單色的色層變化,由于墨跡或墨痕的有機(jī)變化,黑白灰的異形塊面形成了一種平面的形式空間,水墨畫的這一“虛空間”遠(yuǎn)比西方繪畫具有更強(qiáng)的表現(xiàn)力。

圖4 路遇 宣紙水墨 123cmx119cm 2010年 何燦波

圖5 銳角的美學(xué) 宣紙水墨 124cmx105cm 2008年 何燦波

《虛》是一幅形式主義象征的代表作品,仿佛天際暴雨將至,山體一片荒寒的虛空感。由于水墨的表現(xiàn)力適合于細(xì)膩的語(yǔ)言形式,它可以具有一種暗示性的空間形象,但并不具形象的物質(zhì)感,畫面的局部是抽象的平面語(yǔ)言,但整體上仍有一個(gè)可供聯(lián)想的造型形式。《浮游的變相》也有一種暗示性的水平和垂直的兩個(gè)塊面的墻角,好像幾個(gè)無(wú)名者在向墻角蠕動(dòng)。但他們又像是墨跡在平面蔓延的形跡。

由于“虛空間”的存在,使得無(wú)名者與空間語(yǔ)境融為一體。在中國(guó)傳統(tǒng)的水墨畫中,景觀最初是人物畫的一個(gè)背景,之后景觀獨(dú)立為“山水畫”,人物畫也成為獨(dú)立的繪畫類型,景觀只是作為裝飾部分。在此后一百年,現(xiàn)代中國(guó)畫中的人物和景觀的共存至多是一種前后景關(guān)系,或者各自成為圖像主體。但在詩(shī)學(xué)圖像的意義上,何燦波似乎使兩者合成為一體關(guān)系,比如各種“群像裝置”的圖像。

同歷次中國(guó)畫改造注重形式主義的民族性和政治的現(xiàn)代性不同,何燦波放棄了對(duì)“何為中國(guó)畫”的追問(wèn)。他關(guān)注的是“繪畫在這個(gè)時(shí)代何以有意義”。繪畫在今天如果還有存在的意義,在于它適合表達(dá)準(zhǔn)宗教的神性意識(shí)和有關(guān)存在的精神意念,水墨畫的媒介及技術(shù)則更擅長(zhǎng)精神意識(shí)、意念的表現(xiàn)。

中國(guó)傳統(tǒng)的文人將自然狀態(tài)看作社會(huì)和政治語(yǔ)境中的一種主體詩(shī)性,并將其作為一種準(zhǔn)宗教的自然形式的詩(shī)學(xué)。20世紀(jì)中國(guó)畫的三次變革,都未能觸及關(guān)于自然狀態(tài)的詩(shī)性的現(xiàn)代性問(wèn)題,何燦波的繪畫使這一訴求找到了圖像主題,即在革命詩(shī)學(xué)和政治正確的階級(jí)主題之外,政治和社會(huì)的詩(shī)學(xué)必然轉(zhuǎn)向以救贖為中心的神性詩(shī)學(xué)。何燦波因此為新水墨藝術(shù)打開(kāi)了一個(gè)新領(lǐng)域,它不再糾纏于水墨畫形式主義語(yǔ)言的民族性,而是重新定義風(fēng)景和人的神性及圖像詩(shī)學(xué)。

2013年5月

圖7 夜行 宣紙水墨 97cmx120cm 2006年 何燦波

圖6 無(wú)真 宣紙水墨、丙烯顏料 100cmx50cm 2013年 何燦波

圖8 旁觀與質(zhì)疑 宣紙水墨 60cmx70cm 2012年 何燦波

- 中國(guó)藝術(shù)的其它文章

- 夏山河作品

- 薛繼業(yè)作品

- 視線

- 異色與秘境——陸春濤水墨藝術(shù)展

- 艾安 紙上 2013

- 域外傳真