漢字始祖圣地

——倉頡陵

文 Article / 圖 Pictures_王耀剛

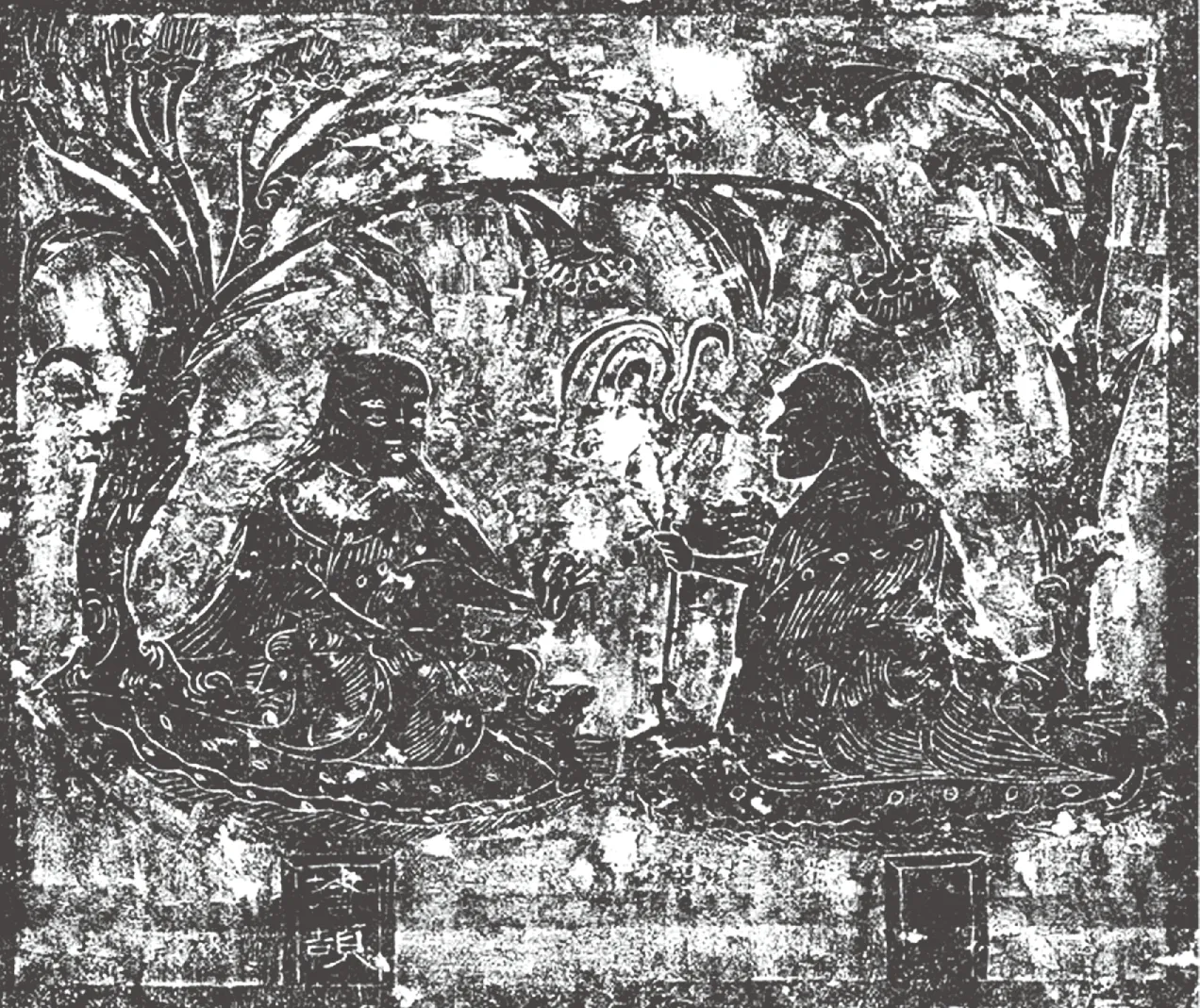

1.漢代磚雕倉頡造字

漢字,這個具有標志性的特殊符號,既是中華民族的象征,又是中華民族智慧的結晶和最寶貴的遺產,漢字文化之博大精深,孕育了中國的古老文明,也促進著中華民族的文化發展。然而,追溯漢字之起源,我們不得不提這樣一個重要人物,他就是被后人尊為“造字圣人”的倉頡。最近,我與家人有幸到倉頡故里——河南省南樂縣去拜謁倉頡陵。

倉頡陵位于南樂縣梁村鄉吳村,始建年代不詳。據記載,自漢唐以來,屢毀屢建,如今看到的是明清時的建筑,并在近年來進行了維護和恢復。倉頡陵分東陵西廟,陵廟一體。

倉頡陵墓為一高5米的圓錐形土丘,磚墻圍繞,設計獨特。墓墻周長36.5米,象征一年365天。圍墻由磚垛界開,分12節,含義為一年12個月。每節長3米、3.1米或2.8米,其意每個月的天數不等。陵墓邊沿較為平整,是游客步行踩踏而成。當地有一習俗,人們拜謁倉頡陵,必繞陵墓三周,說是可保身體康健。當然,這僅是人們崇拜字圣倉頡的表示。陵上青草蔥郁,人們稱為兒女草,當地有“薅個草兒,生個小兒;刨個根兒,生個妮兒”之說。陵座為束腰仰俯蓮須彌座形狀,抱鼓石上雕刻著十二生肖。陵前有石牌坊、石獅、石人等雕刻。一對漢白玉石望柱,盤龍纏繞,氣勢不凡。望柱北有一對高六尺余的石獅,蹲坐在陵墓前方。石牌坊四柱三楹,沖天柱上四只朝天吼,昂首端坐。牌坊正中書“字圣坊”三字,兩廂書“天雨粟、鬼夜吟”六字。倉頡陵后有一高臺,三丈有余,傳為倉頡造書臺,臺上有古亭,名倉亭,亦名六書亭。因傳說象形、會意、形聲、指事、假借、轉注六種漢字造字法是倉頡的發明。當然,倉頡造字,主要是象形,間有會意、指事字而已。

倉頡廟是國內僅存的紀念文字發明創造的廟宇,有朝天門、倉頡廟廟門、仰圣門、萬古一人殿、六書殿、藏甲樓等建筑。朝天門為一座石牌坊,三間三門,門頭正中書“四海共仰”四個大字,兩側分別書“文宗、字祖”四字。倉頡廟廟門有著名政治家、書法家于右任先生題寫的匾額“倉頡廟”,兩旁楹聯“盤古斯文地、開天圣人家”,是由北宋名臣寇準所題。仰圣門,也稱重門,硬山式建筑,三間,為清乾隆年間重建。萬古一人殿,也是正殿,供奉著倉頡奇異的塑像,圣人裝扮,金身塑像,端坐廟堂,有四只眼睛,方面長須,冠冕垂旒,儼然帝王一般。乍一看,讓人有點眼暈。再一想,那是因為文字有穿越時間和空間的功能,人們才形象化地賦予了倉頡另一雙眼睛。走進六書殿,有甲骨文之父王懿榮、楷書之祖鐘繇、大篆之祖史籀等人的畫像,并詳細介紹了他們在漢字文化發展史上的巨大貢獻。藏甲樓,落款為“大名鎮守使孫殿英題”,孫殿英想通過題匾流芳百世,結果歪打正著,題的倒也確切,樓內彩塑倉頡及其妻坐像,神態安詳,四目閃光。兩旁各有三侍者,姿態各異,生動傳神。

2.倉頡廟

3.倉頡墓

關于倉頡造字,歷史上有這樣一個近似神話的傳說,倉頡,姓侯剛,號史皇氏,生于上古時期村北繁水河岸的一棵棗樹下,因其生有四目雙瞳,故有倉頡四目靈光之說,倉頡睿智聰慧,后來成為黃帝的史官。相傳黃帝統一華夏后,感到結繩記事遠遠滿足不了需求,就命倉頡去想辦法。于是,倉頡就專心致志造起字來,可是,他苦思冥想,想了好長時間也沒造出字。突然有一天,倉頡從野獸的蹄印中受到啟發。他想,萬事萬物都有自己的特征,如能抓住事物的特征,畫出圖像,大家都能認識,這不就是字嗎?從此,倉頡便仔細觀察各種事物的特征,譬如日月星云、飛禽走獸以及各種器物,并按其特征,畫出圖形,這就是最早的文字。倉頡造字,可謂是驚天地泣鬼神,這便是“天雨粟、鬼夜吟”的來歷。后來,倉頡把他造的這些象形字獻給黃帝,黃帝大為感動,乃賜倉姓,其意是“君上一人,人下一君”。傳說倉頡活了111歲,他死后,黃帝將其葬于故里,當時雖然還沒有殉葬習慣,黃帝卻為倉頡破例,殉葬器物除了各種良獸、美禽外,還有許多戰爭工具和日用器具。

目前,倉頡陵遺址出土了大量仰韶、龍山和商周時期為主的文物,經專家鑒定,遺址可以窺見炎黃文化與東夷文化的碰撞、交融。遺址中出土的紅陶、卜骨、灰陶鼎等器物,從側面反映了當時的祭祀文化與生活習俗。而出土的石斧、陶紡輪等文物,則可以視作幾千年前人類耕作、葛紡等方面的縮影,同時,石斧也是重要兵器之一。陶上的刻畫痕跡是當今發現最早的唯一與傳說中的倉頡有關聯的符號。這些都增加了南樂倉頡陵的可信度。2010年11月,中國民間文藝家協會正式命名南樂縣為中國倉頡文化之鄉,并在此成立中國倉頡文化研究中心。