不同土地利用方式對土壤微生物活性的影響

楊振華

(兵團第七師一三〇團,新疆 奎屯 833200)

土壤微生物是土壤中物質循環的調節者,也是有機物質庫和速效養分的一部分。土壤微生物可以形成根際微生物、菌根等,參與植物的生命活動,對土壤肥力、土壤生物量的貢獻及對植物多樣性和生態系統功能都發揮著重要的作用[1-2]。目前,對土壤微生物的研究大多采用基于培養技術的群落研究方法,尚不能提供原位微生物群落的相關信息,而且對不同土地利用方式下土壤微生物動態變化關注較少[3]。土壤微生物中細菌占總數的70%~90%,在有機質分解、腐殖質合成和氧化無機質方面起到主要作用[4]。土壤細菌數量與土壤含水量、土壤溫度、土壤有機質、全氮、全磷、速氮之間均呈極顯著正相關,而與pH值呈負相關,速磷與土壤細菌之間的相關性不明顯[5]。一般認為土壤真菌數量增多是土壤質量下降的表征,土壤中真菌數量的多少與土壤有機質含量關系密切[6]。放線菌極易受土壤中其它微生物區系的影響,對環境適應性強。相關研究認為,在有機物被分解利用的后期,殘留物主要為難分解的木質素和腐殖質時,放線菌能緩慢而穩定的發展[7]。

本研究選擇玉米地、林地、苜蓿地3種土地利用方式,采用平板計數法和氯仿熏蒸培養法研究不同土地利用方式對土壤細菌、真菌、放線菌和微生物量碳、量氮的影響,初步了解不同土地利用方式下土壤微生物的響應和適應機制,對農業資源的高效利用及農業可持續發展具有重要的實踐意義。

1 材料與方法

1.1 土壤樣品采集

2013年5月,在一三〇團選取玉米地、苜蓿地和林地3種不同種植模式樣地,取0~20 cm土樣,每個土樣重復6次。

1.2 測定方法

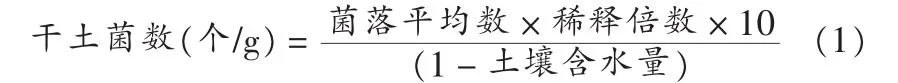

土壤微生物數量采用平板法計數測定,細菌、真菌和放線菌分別采用牛肉膏蛋白胨培養、馬丁氏孟加拉紅培養基和高氏一號培養基培養,重復5次,置于30℃恒溫箱中保濕培養。培養5 d后統計菌落數。土壤細菌、真菌、放線菌數量(CFU/g)的計算公式:

微生物量碳、量氮的測定參照吳金水等[8]的方法,土壤微生物量碳氮采用氯仿滅菌K2SO4提取法,浸提液中全氮、有機碳分別用蒸餾法、重鉻酸鉀氧化-容量法測定,計算公式為:

(2)式中 KEC=0.38;(3)式中 KEN=0.45。

1.3 數據分析

用Excel進行試驗數據處理,用SPSS統計軟件進行試驗數據的方差分析及相關性分析。

2 結果與分析

2.1 土壤pH值、含水量和有機質含量對比分析

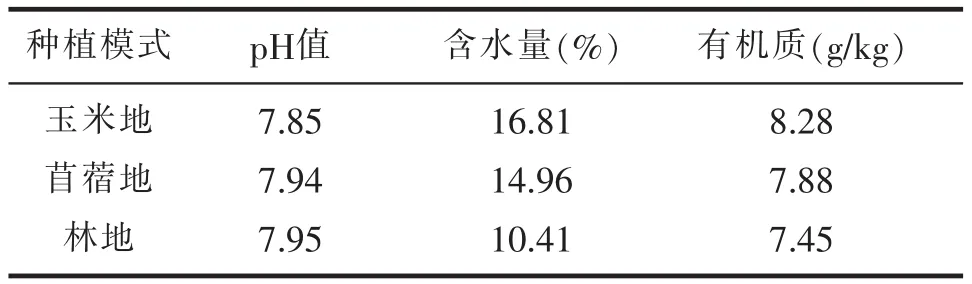

土壤基本狀況如表1所示,3種不同種植模式下,土壤的pH值由高到低依次為:林地>苜蓿地>玉米地;土壤含水量為:玉米地>苜蓿地>林地;土壤有機質為:玉米地>苜蓿地>林地。土壤pH值、含水量和有機質含量在不同土地利用方式下存在差異,有機質含量隨土壤pH值升高而降低。

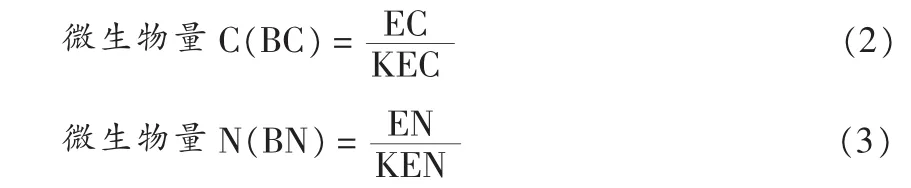

圖1 不同土地利用方式的土壤細菌、真菌和放線菌變化

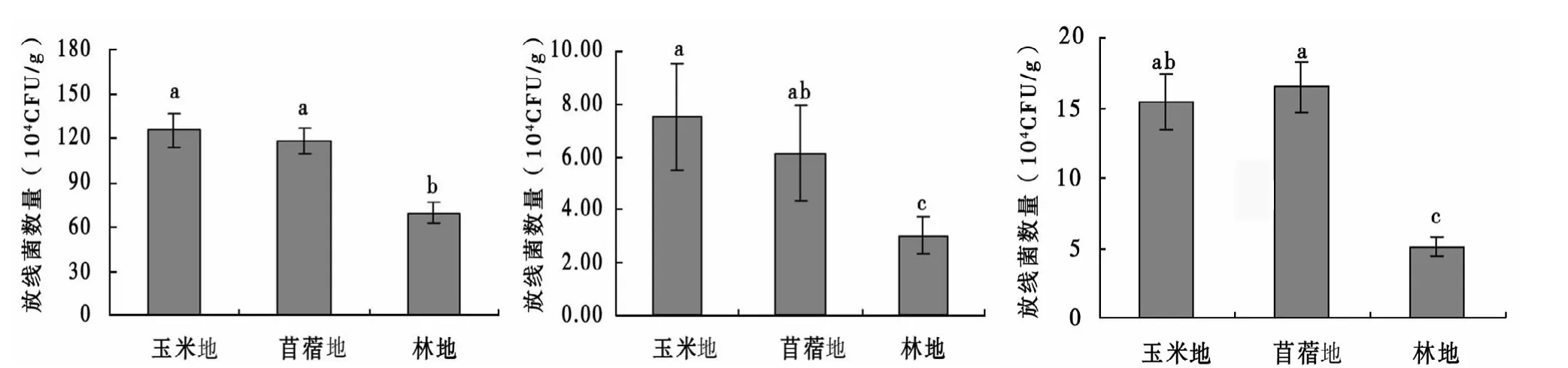

圖2 不同土地利用方式對微生物量碳、量氮的影響

表1 土壤pH值、含水量和有機質含量

2.2 土壤微生物數量對比分析

由圖1可以看出,3種不同土地利用方式下,細菌在數量上呈現為:玉米地>苜蓿地>林地,細菌數量分別是:玉米地125×104CFU/g,苜蓿地118×104CFU/g,林地69×104CFU/g。3種不同土地利用方式下細菌數量隨土壤pH值的升高而降低,并與土壤含水量和土壤有機質的趨勢表現一致。說明土壤有機質含量降低、含水量下降及pH值升高會導致土壤理化性質的惡化,使土壤微生物賴以生存的營養物質減少,從而導致土壤細菌繁殖數量減少。

3種不同土地利用方式下,真菌在數量上呈現為:玉米地>苜蓿地>林地,真菌數量分別是:玉米地7.5×104CFU/g,苜蓿地 6.2×104CFU/g,林地 3.0×104CFU/g。真菌數量在3種不同種植模式下的趨勢與細菌數量一致,表明土壤養分狀況的惡化,也會導致土壤真菌繁殖數量的減少。

3種不同土地利用方式下,放線菌數量呈現為:苜蓿地>玉米地>林地。放線菌數量分別為:苜蓿地 16.51×104CFU/g, 玉米地 15.30×104CFU/g,林地 5.1×104CFU/g。

2.3 土壤微生物量碳、量氮量對比分析

土壤微生物生物量碳的消長反映了微生物利用土壤碳源進行自身細胞建成并大量繁殖和微生物細胞解體使有機碳礦化的過程[9]。土壤微生物量氮是土壤微生物供氮能力大小的反應,也是土壤微生物對氮素礦化與固持作用的綜合反映,土壤微生物量氮的大小可反映出土壤氮有效性和土壤生物活性的高低[10]。

由圖2可見,3種不同土地利用方式下土壤微生物量碳的變化范圍為152~154 mg/kg,玉米地和苜蓿地土壤微生物量碳顯著高于林地,但兩者之間差異不顯著,3種不同土地利用方式下對土壤微生物量碳的影響與對細菌、真菌及土壤微生物的總量的影響基本一致。土壤微生物量氮的含量表現為:苜蓿地>林地>玉米地,其中苜蓿地量氮含量最高,玉米地和林地土壤微生物量氮差異不顯著。土壤微生物生物量氮的變化趨勢能反映3種不同土地利用方式對土壤微生物量氮的影響。

3 結論

(1)3種不同土地利用方式的土壤的pH值由高到低依次為:林地>苜蓿地>玉米地,土壤含水量表現為:玉米地>苜蓿地>林地,土壤有機質含量表現為:玉米地>苜蓿地>林地;(2)3種不同土地利用方式下,土壤微生物組成細菌>放線菌>真菌,細菌、真菌及土壤微生物總量表現為:玉米地>苜蓿地>林地,放線菌數量呈現為:苜蓿地>玉米地>林地;(3)3種不同土地利用方式下,土壤微生物量碳含量表現為:玉米地>苜蓿地>林地,微生物量氮含量表現為:苜蓿地>林地>玉米地。

[1]Elsas J D van,Duarte G F,Rosado A S,et al.Microbiological and molecular biological methods for monitoring microbial inoculants and their effects in the soil environment[J].Jour.Microbial.Methods, 1998(32):133-154.

[2]Horton T R,Bruns T D.The molecular revolution in ectomycorrhizal ecology:eeking into the black2box[J].Molecular Ecology , 2001(10):1855-1871.

[3]董艷,董坤,鄭毅,等.種植年限和種植模式對設施土壤微生物區系和酶活性的影響[J].農業環境科學學報,2009(3):527-532.

[4]楊文亭,馮遠嬌,王建武.不同耕作措施對土壤微生物的影響[J].土壤,2011(1):214-219.

[5]馮俊喜,王樹聲,石屹,等.山東煙區不同種植模式土壤微生物群落特征研究[J].中國煙草科學,2011(2):38-42.

[6]邵清松,郭巧生,顧光同,等.不同種植制度和施肥處理對杭白菊土壤微生物功能多樣性的影響 [J].中國中藥雜志,2011(23):3 233-3 237.

[7]張明明,閆文德,梁小翠,等.不同處理對樟樹林土壤微生物數量的影響[J].中南林業科技大學學報,2012(3):48-54.

[8]吳金水,林啟美,黃巧云,等.土壤微生物生物量測定方法及其應用〔M].北京:氣象出版社,2006:56-69

[9]王繼紅,劉景雙,于君寶,等.氮磷肥對黑土玉米農田生態系統土壤微生物量碳、氮的影響[J].水土保持學報,2004,18(1):35-38.

[10]侯化亭,張叢志,張佳寶,等.不同施肥水平及玉米種植對土壤微生物生物量碳氮的影響[J].2012,44(1):163-166.