哈密墾區一次降水天氣過程的成因分析

程愛寧

(哈密第十三師紅星二場氣象站,新疆 哈密 839113)

2011年7月27~28日,哈密墾區內普遍出現了不同程度的降水天氣,其中,日降水量紅山、巴里坤在20 mm以上。本文就這次天氣過程從高低空環流形勢、高低空流場、不穩定度及水汽來源等[1]方面對其進行了綜合分析,總結了此類天氣的預報著眼點。

1 資料采集及天氣實況

1.1 資料采集及方法

天氣現象及要素等實況數據采用第十三師1個人工氣象站和6個自動監測站資料 (個別為氣溫、氣壓兩要素站),運用天氣學原理,對這場天氣過程進行綜合分析。

1.2 天氣實況

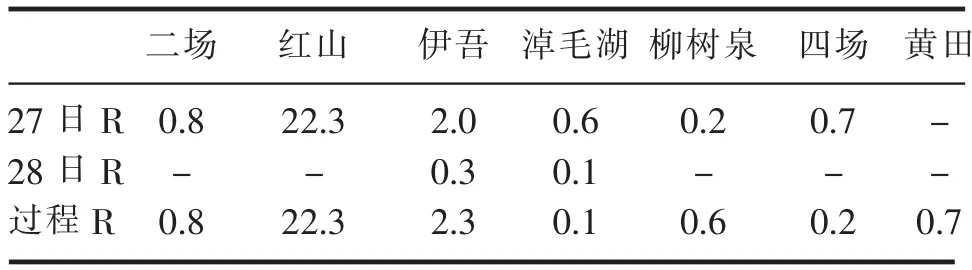

表1 降雨天氣實況 mm

2011年7月27~28日,哈密墾區出現了一次以降水為主的天氣過程,其中,天山以北的紅山、巴里坤、石城子、前山等區域日降水量均在10 mm以上,紅山和巴里坤連續降水近12 h,出現了大到暴雨,主要降水日為27日。過程降水量分別為:紅星二場 0.8 mm,紅山 22.3 mm,伊吾 2.3 mm,淖毛湖0.1mm,柳樹泉 0.6 mm,四場 0.2 mm,黃田 0.7 mm(見表 1)。

2 500 hPa形勢分析

24日08∶00時至25日08∶00, 歐亞范圍內為經向環流,烏拉爾山為阻高形勢,伊朗副高不斷向北發展與烏拉爾山脊疊加,西太平洋副高西伸北抬,推動巴爾喀什湖長脊,但強度不強,使得咸海與巴爾喀什湖之間的低渦加強,同時,泰梅爾半島到西伯利亞為寬廣的低值活動區,新疆大部受該脊前的西北氣流控制。

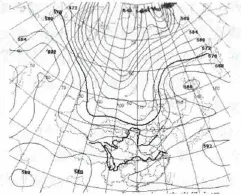

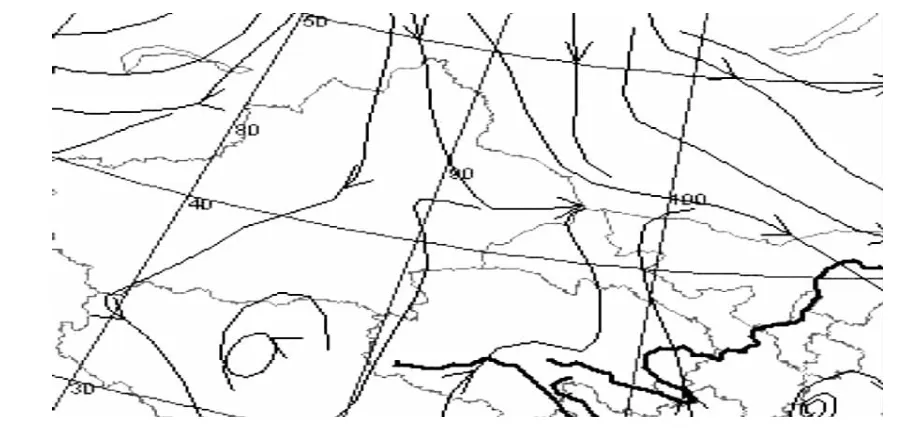

26日08∶00至27日08∶00, 伊朗副高繼續向北發展與烏拉爾山脊疊加,烏拉爾山脊東擴,其脊前西北氣流上不斷有來自于新地島的冷空氣東南下,巴爾喀什湖脊受該冷空氣的沖擊后向南衰退,咸海至巴爾喀什湖的低渦減弱成槽東移并與北方冷空氣匯合,于 27 日 08∶00,該槽的前端到達 90°E 附近,20∶00主槽壓至本地區上空,該時段地區大部產生降水天氣(見圖 1)。20∶00以后個別區域有零星降水。28日 08∶00移出本區,降水結束。

圖1 2011年7月27日08時500 hPa高度場實況

分析表明,此次天氣過程的主導系統是伊朗脊不斷向北發展與烏拉爾山脊疊加東擴,引導北方冷空氣南下,即伊朗副高發生南北疊加型振蕩;影響系統是巴爾喀什湖低槽與南下北方冷空氣匯合東南下,造成本地區的降水天氣。

3 200 hPa南亞高壓分析

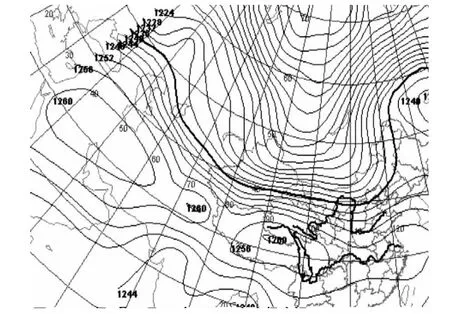

24日08∶00,南亞高壓呈雙體型,一個位于伊朗高原,另一個位于青藏高原上,中心值分別為1 252 hPa和1 260 hPa;鄂木斯克為低渦,副熱帶低槽位于中亞。24日20∶00南亞高壓呈單體型,2個中心東西移合為1個中心,位于青藏高原西端,中心強度加強,中心值為1 268 hPa。25日08∶00,南亞高壓又呈雙體型,中心一個在伊朗高原,一個在青藏高原上,中心強度略有減弱,中心值均為1 264 hPa,鄂木斯克為低渦減弱成槽。26日08∶00,南亞高壓又呈單體型,2個中心東西移合為1個中心,位于青藏高原和伊朗高原之間,中心強度猛烈增強,其值為1 292 hPa。27日08∶00,南亞高壓又呈雙體型,中心一個在伊朗高原,一個在青藏高原東部,強度減弱,中心值均為1 260 hPa,印度半島有低值系統生成;鄂木斯克低槽與北支槽匯合形成東北-西南向的副熱帶大槽,穿越新疆東部至中部(見圖2)。27日20∶00印度低值系統向北伸展,將伊朗高壓和青藏高壓分離,環流形勢為南北低、東西高的“高度鞍型場”,使得南亞高壓東撤到高原東部。

圖2 2011年7月27日08時200 hPa高度場實況

由此演變可見,南亞高壓呈雙體型,并完成了西部型轉為東部型的“東西振蕩”過程,副熱帶大槽在偏東區域形成,為大降水提供了大尺度環流背景。

4 高、低空流場分析

25 日 08∶00 至 26 日 20∶00,700 hP a 上氣流輻合帶位于新疆中部,本區處于輻散區。

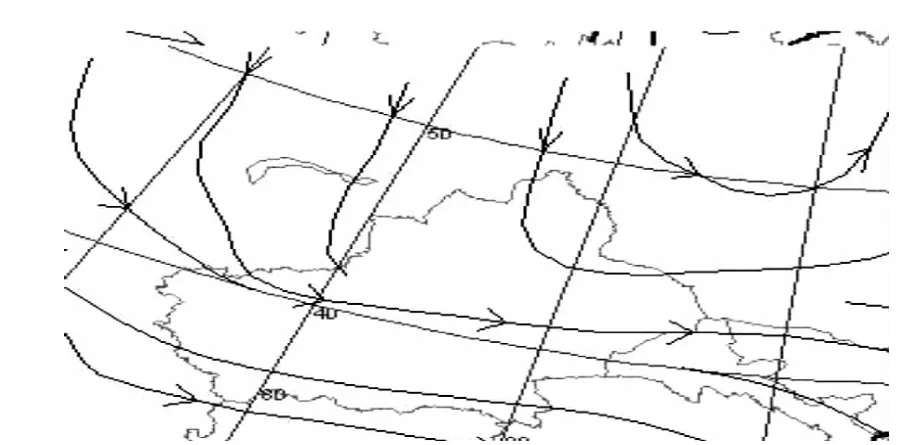

27日08∶00,700 hpa由北風、西風和南風組成的輻合帶位于本地區(見圖3a),此時的200 hPa本地區上空為輻散氣流(見圖3b),低層輻散,高層輻合,這種高低空氣流的配置有利于上升運動的產生、水汽的凝結和集中及不穩定能量的釋放,為降水提供了有利的動力條件,本區大部在該時段出現降水。

27日20∶00,這種高低空的配置移到甘肅北部,本區大部降水結束。

圖3 a 2011年7月27日08時700 hPa高度場實況

圖3 b 2011年7月27日08時200hPa高度場實況

5 層結不穩定度分析

根據紅星二場本站的高空資料,利用T-lnp圖分析紅星二場本站的大氣層結穩定度指數中的K指數和不穩定能量,它們在實際工作中有較好的指示意義。

5.1 K指數分析

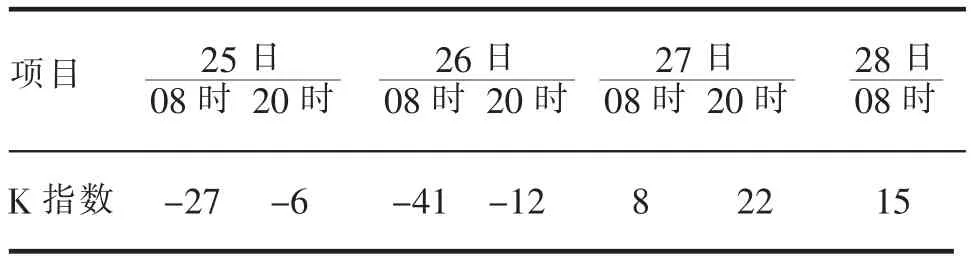

K指數分析的定義是:K=(T850-T500)+Td850-(T-Td)700,它表示除了溫度垂直變化外,還包含了大氣中低層的飽和程度和濕層厚度,是反映穩定度和濕度條件的綜合指數,指數值越大,表示大氣越不穩定和越潮濕,大氣具有較高的潛能,越有利于降水形成。具體數據見表2。

表2 層結穩定度指數 ℃

從表2中可以看出,26日08∶00以后,K指數快速增大,27日由-41變為22,且達到最大,27日20∶00以后減小,說明27日大氣層結趨于不穩定,這與哈密墾區內的強降水時段比較吻合。

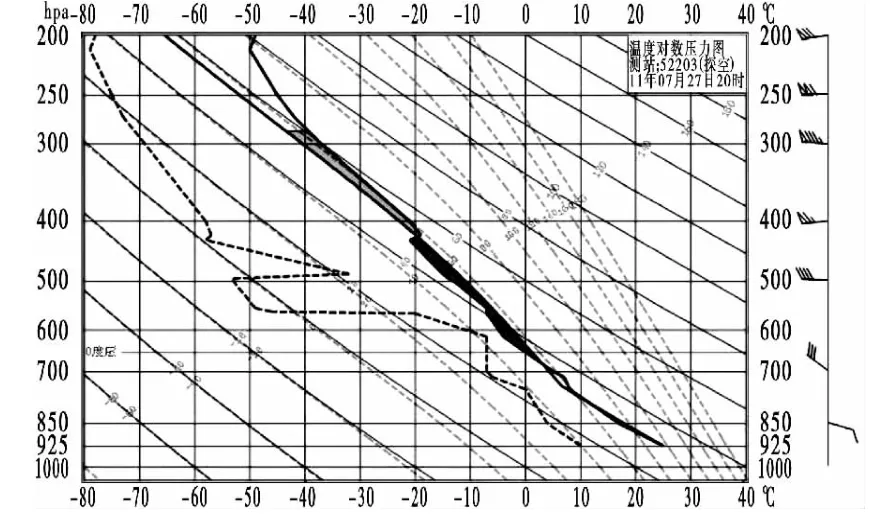

5.2 不穩定能量分析

27日 08∶00,620 hPa以下為負不穩定能量面積,620~500 hPa為正不穩定能量面積,正面積小于負面積,大氣處于假潛在不穩定。27日20∶00,地面至740hPa層結曲線與狀態曲線重合,740~690hPa為負不穩定能量面積,690~430 hPa為正不穩定能量面積,正面積遠大于負面積,大氣處于真潛在不穩定,有利于對流發展和降水產生(見圖4)。

圖4 2011年7月27日08時大氣壓力趨勢

6 水汽來源

通過700 hPa和500 hPa的溫度露點差≤4℃為濕區的演變來看,這次天氣的水汽來源主要來自系統本身,由于低層輻合將水汽迅速集中,上升運動實現水汽的垂直輸送。

7 小結

(1)此次天氣過程的主導系統是伊朗脊不斷向北發展與烏拉爾山脊疊加東擴,引導北方冷空氣南下;影響系統是巴爾喀什湖低槽與南下北方冷空氣匯合東南下造成墾區的降水天氣。(2)這次大降水過程是在南亞高壓雙體型和東西振蕩、伊朗副高發生南北疊加型振蕩的大尺度環流背景下,低槽這個天氣尺度系統中攜帶者中小尺度系統形成的。因此,南亞高壓雙體型、對流層低層強烈輻合與高層較強輻散及垂直上升運動是其形成大降水的重要物理機制。(3)各物理量場及要素變化分析對降水預報有著重要貢獻,尤其是水汽條件、動力條件和不穩定能量條件。

[1]胡勇林,洪展,陳利東.一次中尺度強降水天氣過程分析[J].氣象研究與應用,2012(1):21-23.