六朝文體內涵重釋與劉勰、鐘嶸論“奇”關系再辨

——兼評中日學者關于《文心雕龍》與《詩品》文學觀的論爭

姚愛斌

六朝文體內涵重釋與劉勰、鐘嶸論“奇”關系再辨——兼評中日學者關于《文心雕龍》與《詩品》文學觀的論爭

姚愛斌

比較《文心雕龍》與《詩品》的文學觀,不能根據一個抽離語境的概念“奇”的內涵和價值傾向推論出兩書文學觀的對立,也不宜從形上籠統的儒家文學觀直接推導出具體觀點的同異,單個概念和基本文學觀的比較都應以對《文心》和《詩品》理論內涵和概念關系的整體把握為前提。從核心觀念看,《文心》與《詩品》都是以六朝文體觀為理論平臺(六朝文體觀是對文章自身整體存在及其內在結構和特征的自覺),屬于六朝文體批評的不同維度:《文心》為解決“文體解散”之弊,借助五經文體典范重構一般文體規范,突出的是文體的歷時性正變與共時性結構之維,故《文心》之“奇”與一般規范文體或典范文體之“正”相對,指的是異于規范文體并能夠破壞文體內在完整統一的新奇、浮詭、險仄的因素和特征。《詩品》要解決的則是詩作太多而不辨文體優劣的問題,突出的是作者文體間的品第之維,故《詩品》之“奇”與常見作者文體的“平”“庸”相對,指的是在一般文體規范基礎上能充分體現文體的“自然”品質與作者“才氣”的獨創性和生命力的優秀文體品質。兩書之“奇”評價的是不同維度的文體關系,因此兩者之間是差異互補,而非相互對立。

《文心雕龍》;《詩品》;奇;文體維度;差異互補

引 論

在《文心雕龍》和《詩品》的現代研究史上,中日學者間曾有過一場延續20多年、參與人數較多的學術論爭。論爭的對象是劉勰《文心》與鐘嶸《詩品》文學觀的異同,焦點則是《文心》與《詩品》中“奇”一詞所表達的文學觀是否對立。論爭始于1982年第2期《文藝理論研究》發表的日本中國古典學者興膳宏的論文《〈文心雕龍〉與〈詩品〉在文學觀上的對立》(彭恩華譯,以下稱《對立》)。其后若干年有蕭華榮、鄔國平、譚帆、張明非、王運熙、吳林伯、蔣祖怡、賈樹新、禹克坤、梁臨川等中國學者,先后著文對興膳氏的觀點作了或直接或間接的回應,同時對《文心》與《詩品》的文學觀異同作了更廣泛深入的比較。除譚文和梁文外,大部分文章都對興膳氏的“對立”說持否定態度,而傾向于認為劉、鐘文學觀基本相同或大同小異。1993年日本學者清水凱夫氏又撰《中國1980年以后鐘嶸〈詩品〉研究概觀——以〈詩品〉、〈文心雕龍〉文學觀異同之爭論為中心》(周文海譯,日本《中國文學報》第45冊)一文,對中日學者圍繞劉、鐘文學觀是否對立的論爭作了詳細介紹和評點,其贊同興膳氏“對立”說的立場非常明確,而評析中國學者觀點和論述時則不乏直率和尖銳。清水氏自道其用心,是擔心“日中之間好不容易引起的爭論將要半途而廢”,希望以這種“突出”的方式激發論爭者對這一問題繼續探討交流的熱情。但清水氏“激將法”的效果并不明顯,中國學界并未對他這篇挑戰意味甚濃的文章作直接回應。2000年此文的主要部分又以《與興膳宏之鐘嶸劉勰文學觀對立說論爭概觀》(張繼之譯)為題再次發表在當年第1期的《許昌師專學報》。作者顯然心有不甘,認為這一問題并未塵埃落定,還有繼續論爭的必要。2000年后至今,比較《文心》與《詩品》異同并涉及劉、鐘論“奇”的文章仍時有發表,如石家宜、王承斌等人的相關論文,其中對興膳氏“對立”說也有肯否之別,如石文將二人論“奇”的對立視為兩者詩學觀整體差異的重要體現,王文則從整體層面證明劉、鐘包括“奇”論在內的詩學觀的性質應該基本相同。

綜觀三十余年來直接或間接參與這場論爭的雙方的文章,筆者雖不贊同清水氏的基本論斷和“裁決”,但和他一樣認為這場論爭確有接續的必要。盡管整體上看論爭雙方尤其是回應方的中國學者已經從宏觀到微觀對《文心》與《詩品》作了較興膳氏所論更廣泛、細致的比較,但與此相關的一些甚為關鍵的學理問題并未在論爭中得到關注和探討,以致論爭雙方雖然看起來都有各自的文本根據和論證邏輯,卻又難以從學理上說服對方。

撇開具體觀點的是是非非,單從論述邏輯層面來看,雙方文章整體上都存在一些明顯的粗疏之處。如興膳氏文直接根據《文心》和《詩品》中“奇”這一具體概念所表達的評價態度的差異,推導出兩書基本文學觀念的“對立”,而對“奇”和其他具體概念與兩書理論體系、基本觀念、概念關系之間的密切聯系卻未詳察細辨。這實質上是以部分作為整體的邏輯前提,以單個概念內涵的表面差異作為體系對立的主要根據。在持“相同”說或“大同小異”說的諸多中國學者的文章中,則有著與興膳氏文相反的邏輯缺陷,即習慣于先確立兩書形上層面文學觀念(如認為兩書同屬于儒家文學觀)的相同之處,或者將兩書產生時代的共同的“文學風氣”作為理論前提(即清水氏所批評的“簡單套用公式性的觀點”),再分析“相同之處”的具體表現,以此反證興膳氏的“對立”說不能成立,同時又多在“相同處”后列舉若干“不同之處”,以示全面而不絕對。但這種論述方式的問題是,儒家文學觀是包括《文心》和《詩品》在內絕大多數傳統文論著作的基本觀念,如果在比較某些具體文論的文學觀念和概念內涵時都直接以這一形上觀念為大前提進行推論,就很容易將具體研究對象同質化、普泛化,不能準確把握這些文論著作的特殊內涵,也無法呈現其理論體系和概念關系的內在邏輯,結果往往只能停留于看似全面實則浮淺的平面式羅列以及看似辯證實則簡單的“一分為二”式劃分。另有一類中國學者的回應文章,直接就興膳氏文的主要論據“奇”一詞在兩書中的意義關系作重新闡釋,對“奇”的不同涵義作了更具體審慎的辨析,對兩書“奇”義的異同關系及可比性也作了更具體的說明,但其論述思路仍然主要是就“奇”一詞本身而論,而未能自覺將“奇”納入兩書的理論體系和概念關系中進行定位、定義和定性,因此也同樣難以避免興膳氏文的簡單與片面。

只有從文論(含詩論)自身的理論體系和概念關系出發,確立其理論基點和主線,將形上觀念和具體概念等不同層次的思想內容融會貫通,才能準確理解不同文論的特殊內涵,并據此對不同文論進行比較,確認彼此是否存在相同、差異或對立。因此,欲知《文心》、《詩品》之“奇”有何涵義、能否比較及是否對立,則須知“奇”在兩書理論體系和概念關系中的位置;欲知《文心》與《詩品》文學觀的異同,則須知兩著的基本理論內涵和主要概念關系。

一、《文心雕龍》與六朝“文體”概念的基本內涵

若問《文心雕龍》是一部什么性質的著作,在當前“龍學”語境中人們可能更傾向于認為是一部“文章學”著作,即是一部論述文章寫作之道,指導文章寫作的文論著作。但是“文章學”這一籠統的說法只是給《文心》的理論性質劃定了一個范圍,并未反映其特殊內涵。

一種理論的特殊內涵是由其欲解決的主要問題和解決問題的方法決定的。從理論所關注的問題入手較從理論的邏輯前提開始,能夠直接切入理論核心,揭示理論的本質。《文心》想要解決的問題是什么?《序志》篇說得很明白:“去圣久遠,文體解散,辭人愛奇,言貴浮詭,飾羽尚畫,文繡鞶帨,離本彌甚,將遂訛濫。”其核心是“文體解散”一語,這是劉勰對楚漢以降文章之弊的高度概括,是他“搦筆和翰”撰著《文心》要解決的主要問題。“去圣久遠”是“文體解散”的歷史根源,“辭人愛奇”是“文體解散”的現實原因,“言貴浮詭,飾羽尚畫,文繡鞶帨,離本彌甚,將遂訛濫”是“文體解散”的具體表現。“文體解散”也因此成為理解《文心》理論內涵的關鍵。

進而言之,“文體解散”不惟指出了問題所在,還同時明確了問題所在的具體層面——“文體”。盡管《文心》整體上是一部“文章學”著作,討論的是怎樣寫好文章及如何克服長期累積、近世彌盛的文弊,但在討論文弊的產生、表現和解決等具體問題時,則會落實、集中到“文體”層面,在“文體”層面說明問題的種種表現,分析問題產生的各種原因,提出解決問題的原則和方法。從《文心》中的概念關系看,“文體”也是諸多概念的中心:或作為“文體”的上位概念,如“道”、“神理”、“文”、“文章”等,以說明“文體”產生的邏輯前提和存在的現實根據;或作為“文體”的下位概念,如“情—辭”、“情—采”、“雅—麗”、“文—質”、“實—華”、“正—奇”等,是對“文體”規范、構成和特征的描述與評價。至于“奇”與“文體”的概念關系,劉勰在這段話里實已作了一個很基本的提示,即“奇”是導致“文體解散”的主要因素,是“文體”之弊的主要表現,其內涵和性質都與“文體”密切相關。

接下來的問題自然是:為什么是“文體”?劉勰為什么把文章寫作的問題集中到“文體”層面來談?這可以從“文體”自身的內在規定(即“文體是什么”)及劉勰所處的文章觀念和文論話語的歷史語境兩個方面來理解。

說到“文體是什么”,我們很容易想起學界對古代“文體”一詞的種種解釋。最常見的是“體裁”與“風格”二義說,其次是徐復觀提出并被很多學者接受的“體制”(“體裁”)、“體要”與“體貌”三義說,余者還有“四義”說、“六義”說,甚至十多義說者。從“文體”釋義的形式看,研究者似乎有一種以多為貴的心理,以為釋義愈多就愈能表明研究的細致和全面,也愈能體現“文體”概念的多義性和復雜性——而且這也似乎符合一直以來人們對中國古代文論術語缺乏統一界定、涵義模糊多變的整體印象。但實際上這些“文體”釋義及其思維方式中的誤區和誤解甚多,筆者對此有詳細辨析和指正:其中既有近現代以來所受到的西方文類學與語體學(Stylistics)兩論并列模式的長期曲折的隱性影響,也有釋義者對古代文體論觀念內涵和話語特征的隔膜。破除陳見的最好辦法就是直接面對原始文獻,根據文論自身的內外關系,運用理性常識和一般邏輯規則進行分析、歸納和推理。

文體究竟是什么?《文心》實已提供了足夠的線索。上引“文體解散”一語甚為關鍵,不妨仍由此處入手。所謂“文體解散”,其直接的字面意思是說文體已遭分解、破碎,不再完整、統一;但這句話同時也提示了文體的另外一面,即正常的文體應該是完整的、統一的,完整與統一應該是文體最基本的內在規定。劉勰關于文體的這一基本觀念在《文心》全書中有非常自覺和充分的體現:

首先,《文心》屢以人和動植的有機生命整體直接譬喻文體的完整與統一。其中尤以《附會》篇的表述最為集中鮮明,如謂“夫才童學文,宜正體制:必以情志為神明,事義為骨髓,辭采為肌膚,宮商為聲氣”。其中“體制”為“文體構成”之義。這是從具體結構層面將文體與人的有機生命整體類比。又謂“首尾周密,表里一體”,這是從首尾和表里關系強調文體的完整和統一;“若統緒失宗,辭味必亂;義脈不流,則偏枯文體”,這是強調文義的統一和貫通對保持文體有機完整的重要性。其他篇中也有類似表述,如《章句》篇謂“外文綺交,內義脈注,跗萼相銜,首尾一體”,這是以內外首尾的統一喻文體的有機統一。

其次,通過直接描述文體的具體構成呈現文體的完整與統一。如《宗經》篇云:“故文能宗經,體有六義:一則情深而不詭,二則風清而不雜,三則事信而不誕,四則義貞而不回,五則體約而不蕪,六則文麗而不淫。”“體有六義”,意為以五經文章為典范的文體應符合六個普遍要求。其中“情”與“風”為一組,“風”為“情”之用,是發揮感染教化作用時的“情”(參《風骨》篇);“事”與“義”為一組,可合稱“事義”,指為文章征信的事類及其所涵義理;“體”與“文”為一組,主要指文體的表現形式和語言修飾。(“體約而不蕪”之“體”偏指文章的整體直觀,相對于人之“形體”,而與“體有六義”之“體”有異,后者取“整體”之義。)如果再進一步概括,這“六義”三組又可分為兩類,前四“義”為文意內容,后二“義”偏指語言形式。顯而易見,這“六義”、“三組”、“兩類”正是一篇完整文章的基本構成要素,統一起來即為完整之文章。

第三,從《宗經》篇“體有六義”一段還可看出,“文體”之完整統一實為“文章”之完整統一的體現,“文章”之完整統一乃是“文體”之完整統一的基礎。前引《附會》篇一段即已顯示,構成完整統一之“文體”的基本要素如“情志”、“事義”、“辭采”、“宮商”(即聲律),也即一篇完整統一之“文章”的基本要素。由此關系可見,作為“文體”之基本內在規定的完整統一并非僅屬“文體”的某種特殊之物,也不是某種特殊的概念內涵,其實質是“文章”內在基本要求的另一種表現形式。劉勰反對“文體解散”,實因“文章”不能“解散”。作為人之心靈的創造物,“文章”不僅具有如一般人工制品那樣的完整結構,更有如其創造者一樣的生命有機性。因此,有機的完整統一本來即是一篇合格“文章”的基本要求,劉勰論文也自當以這一基本要求為基礎。受傳統及六朝流行的文章觀念影響,劉勰在具體論文時習慣于將完整文章的基本構成要素二分為“意”與“言”、“情”與“辭”、“義”與“辭”、“情”與“采”等,以此為框架描述不同類型或不同作者文章的特征,總結一般文章寫作的普遍規范或不同類型文章寫作的特殊要求。比較而言,《文心》下篇綜論文術主要在一般層面體現了劉勰對二分式文章整體結構的理解,如“意翻空而易奇,言征實而難巧也”(《神思》),“拙辭或孕于巧義,庸事或萌于新意”(《神思》),“夫情動而言形,理發而文見;蓋沿隱以至顯,因內而符外者也”(《體性》),“怊悵述情,必始乎風;沉吟鋪辭,莫先于骨”(《風骨》),“結言端直,則文骨成焉;意氣駿爽,則文風清焉”(《風骨》),“情者文之經,辭者理之緯”(《情采》),“經正而后緯成,理定而后辭暢,此立文之本源也”(《情采》),“理資配主,辭忌失朋”(《章句》),“或義華而聲悴,或理拙而文澤”(《總術》),“情以物遷,辭以情發”(《物色》),“(子云)故能理贍而辭堅矣”(《才略》),“夫綴文者情動而辭發,觀文者披文以入情”(《知音》)等。上篇“論文敘筆”則主要體現了劉勰在分論各類文章時所貫穿的二分式構成意識。如《詮賦》篇論賦體:“情以物興,故義必明雅;物以情觀,故詞必巧麗。麗詞雅義,符采相勝,如組織之品朱紫,畫繪之著玄黃。”《頌贊》篇論贊體:“約舉以盡情,昭灼以送文,此其體也。”《雜文》篇論連珠體:“足使義明而詞凈,事圓而音澤,磊磊自轉,可稱珠耳。”《論說》篇談論體:“故其義貴圓通,辭忌枝碎。必使心與理合,彌縫莫見其隙;辭共心密,敵人不知所乘:斯其要也。”要言之,劉勰對“文體”的內在整體構成的認識與其對“文章”的內在整體構成的認識是相互統一的;從“文章”的內在整體構成層面來看,更有助于深化對“文體”之完整統一性的體會和理解。

如果說“卦體”、“國體”、“君體”、“臣體”、“政體”、“治體”、“兵體”等概念反映了人們對身外不同事物整體存在的直觀認識和自覺,《人物志》之“九征”論和“體別”論總結了東漢后期以來對個人之獨特存在的整體認識和自覺,那么,以“體”論文及“文體”概念和文體論的產生,則反映了人們對文章自身有別于其他事物的整體存在以及不同類型文章自身整體存在的自覺。縱觀古代文論的發展歷史,正是在東漢萌芽、魏晉成熟、南朝集大成的“文體論”出現之際,古代文論進入了彬彬大盛的時期。而最值得注意的是,正是在文體論的視野中,論文者的關注中心在整體上從文章的教化功能和潤色功能等外部關系轉向了文章自身的內部關系,轉向了對“文體”類型特征辨析、“文體”內在構成、“文體”寫作規范和方法、“文體”自身發展規律的認識。要之,“文體”已經成為六朝人認識文章和文章實踐的觀念平臺。因為文體論的產生,人們對文章自身的整體構成的認識空前具體,在傳統的言意、神形、文質、辭情、詞義、事義、辭采等概念之外,氣韻、神韻、風韻、情韻、風骨、風力、氣力、骨力、骨鯁、氣質、形似等取譬于人之生命整體的文論概念大為流行,而且以“文體”概念為核心直接衍生了一系列表示文體構成的概念,如體制、體裁、體式、體要、體義、體氣、體韻、體勢、體統等。因為文體論的出現,文章分類進入文體分類(“辨體”)階段,人們對不同類型文章及其特征的辨析日益精細。由于“文體”(即文章自身的整體存在)成為關注的中心,人們認識“文體”的角度擺脫了傳統的約定俗成的“文類”區分(詩、賦、奏、議等分類)的限制,獲得了全方位的開放與自在,可以根據認識的需要從任何一個角度和層面區分“文體”:內部與外部、宏觀與微觀、文類(相對客觀)與作者(相對主觀)、個人與時代、文義與文辭、題材與結構、概括與具體……隨著文體分類的多樣化,文章自身的特征也得到多方面、多層次的呈現、概括和描述。如曹丕《典論·論文》將奏議、銘誄、書論、詩賦四類文體的特征分別概括為雅、實、理、麗;陸機《文賦》“詩緣情而綺靡,賦體物而瀏亮……”一段辨析更為具體;而在《文心雕龍》的《明詩》至《書記》20篇中,每篇都有對一種至若干種文體特征的精當總結。這種在“文體”名義下對各類文章特征的規定與東漢劉熙《釋名》之《釋書契》和《釋典藝》兩卷(其時“文體論”尚未成熟)對近四十種文類的解釋形成鮮明對比:前者關注的是各類文章自身的特征,而后者說明的則是各類文章的功用。此外,人們還開始區分不同作家、不同時代的文體,如蕭子顯《南齊書·文學傳論》將當時作者文體分為三類,并分別描述其特征;《南齊書·武陵昭王曄傳》有“謝靈運體”之說;《宋書·謝靈運傳論》提出自漢至魏的四百余年間“文體三變”,并舉有每種文體的代表作家;劉勰《文心雕龍·體性》篇所歸納的賈生之“文潔而體清”、長卿之“理侈而辭溢”、子云之“志隱而味深”、子政之“趣昭而事博”、孟堅之“裁密而思靡”、平子之“慮周而藻密”、仲宣“穎出而才果”、公干之“言壯而情駭”、嗣宗之“響逸而調遠”、叔夜之“興高而采烈”、安仁之“鋒發而韻流”、士衡之“情繁而辭隱”等,更顯示時人對作者文體的鑒識、區分之全面和精確。(這些關乎作者、時代等的“文體”概念,學界多釋為“風格”,不確。應同樣指文章之整體存在。下文論《詩品》之“文體”概念內涵時詳解。)

通過“文體”觀念與“文章”觀念的這種比較,我們可以對“文體”概念形成這樣一個認識:“文體”概念是“文章”概念的發展,是對“文章”之現實存在的進一步自覺,“文體”突出、彰顯了“文章”自身的整體存在,由此將文章自身的各種內外關系、整體與構成、類型與特征等充分呈現出來。“文體”概念的基本內涵可理解為:呈現了豐富構成與特征的文章整體存在。其中“整體存在”是基礎,“構成”和“特征”是對“整體存在”的內部關系的具體認識。

二、《文心》之“奇”與劉勰文體重構的規范之維

劉勰《文心雕龍》正是在“文章整體存在”這個基本層面確立其全部論述的。整體性是文章寫作的基本要義,文體的完整統一自然也是劉勰確立文章寫作規范、衡評文章寫作利弊的基本標準。圍繞這一基本標準,劉勰在《文心》中主要做了兩個方面的工作:一是說明內在完整統一的文體應該是什么樣的,怎樣才能寫出完整統一的文體?二是說明“文體解散”是如何導致的,有什么具體表現?應該如何克服?“完整統一之文體”與“解散破碎之文體”是劉勰論文的兩端,很多具體問題即在這兩端之間展開。

文體的完整統一在《文心》中并非籠統的規定,而是有多層次內涵和豐富的具體形態。從文體的基本結構來看,“完整”最基本的要求是言與意、情與辭的統一,這也是劉勰論文一以貫之的思路和理念(見前)。但在具體文章中,言與意或情與辭的統一又有其具體的呈現方式。從文章類型看,可分為五經文體的內在統一與一般文體的內在統一兩個層次。關于五經文體內在統一的表述集中在《征圣》、《宗經》兩篇,如謂“志足而言文,情信而辭巧,乃含章之玉牒,秉文之金科矣”(《征圣》),“體要與微辭偕通,正言共精義并用;圣人之文章,亦可見也”(《征圣》),“義既埏乎性情,辭亦匠于文理”(《宗經》),“辭約而旨豐,事近而喻遠”(《宗經》),“故文能宗經,體有六義:一則情深而不詭,二則風清而不雜,三則事信而不誕,四則義貞而不回,五則體約而不蕪,六則文麗而不淫”(《宗經》)等。至于對一般文章的完整統一的要求,在“論文敘筆”各篇的“敷理以舉統”部分有集中總結和明確規定(見前引)。但在劉勰的觀念中,與經典文體的完整統一相比,對一般文體的內在統一關系的總結帶有明顯的理想性質——與其說是對現實文章特征的總結,不如說是劉勰針對現實問題提出的理想標準和要求。因為至少在劉勰看來,現實情況是,自楚漢以后,各體文章(以辭賦最為典型)都不同程度上出現了“文體解散”的弊病。這是劉勰論文的靶的,只要有機會就會對此痛砭一番。如《詮賦》篇:“然逐末之儔,蔑棄其本,雖讀千賦,愈惑體要;遂使繁華損枝,膏腴害骨,無貴風軌,莫益勸戒:此揚子所以追悔于雕蟲,貽誚于霧縠者也。”《定勢》篇:“自近代辭人,率好詭巧,原其為體,訛勢所變,厭黷舊式,故穿鑿取新;察其訛意,似難而實無他術也,反正而已。”“夫通衢夷坦,而多行捷徑者,趨近故也;正文明白,而常務反言者,適俗故也。然密會者以意新得巧,茍異者以失體成怪。舊練之才,則執正以馭奇;新學之銳,則逐奇而失正:勢流不反,則文體遂弊。”《情采》篇:“昔詩人什篇,為情而造文;辭人賦頌,為文而造情。何以明其然?蓋風雅之興,志思蓄憤,而吟詠情性,以諷其上,此為情而造文也;諸子之徒,心非郁陶,茍馳夸飾,鬻聲釣世,此為文而造情也。故為情者要約而寫真,為文者淫麗而煩濫。而后之作者,采濫忽真,遠棄風雅,近師辭賦,故體情之制日疏,逐文之篇愈盛。故有志深軒冕,而泛詠皋壤;心纏幾務,而虛述人外:真宰弗存,翩其反矣。”

劉勰的這些論述,對文體的完整統一和“文體解散”的具體狀況作了相當清楚的說明。劉勰以五經文體為完整統一之文體的極則,其特點可概括為:其一,完整統一文體的內在基本結構關系是“意”(或志、義、情、理、旨等)與“言”(或辭)的統一。其二,完整統一的文體對“意”與“言”有一定的要求,要求文義真實可信,真摯深刻,合乎道德,充實精要,要求文辭端直精約,表達準確,條理清晰,修飾恰當。簡言之曰“正言體要”,即用端正規范、準確精煉且修飾恰當的言辭表達真摯的情志和精深的事義。“文體解散”的現象在楚漢以后的辭賦中最為常見,其表現可概括為:其一,“文體解散”同樣與“言”和“意”兩個文體基本要素有關,是兩者統一關系的偏離和破壞。其二,“文體解散”的問題在“言”和“意”兩個方面各有表現:一方面是“逐末”,一方面是“棄本”;一方面是“采濫”,一方面是“忽真”;一方面是“心非郁陶”,一方面是“茍馳夸飾”……簡言之,即一方面缺乏真情實感,無深刻事義,不合乎道德教化;一方面過分追求辭采,濫施雕飾,夸大其詞,炫耀技巧。

就這樣,通過正反對比,劉勰將文章演變過程中產生的問題集中到文體的內在關系中來討論,將文章的縱向衍變轉換成文體的橫向結構,在意與言、情與辭的相互關系中展開具體論述,根據意與言、情與辭關系的不同狀態評價其價值的正反,表達自己的臧否。

由此也可知,劉勰要解決的“文體解散”問題乃是文章寫作中一個最基本、最普遍的問題,他要總結的是一篇“好文章”的基本規范,他所提出的是一篇“好文章”的基本要求。他根據文章(文體)的內在要求,為所有的“好文章”劃出了一條底線,即文體不能“解散”,文體至少要完整統一。這條“底線”也為我們理解《文心》中的諸多評價性概念的關系、涵義和性質提供了明確的基準,也是我們理解“奇”一詞性質與涵義的基準。

興膳氏《對立》一文曾說“奇”一詞在《文心》中的涵義“具有循環小數那樣不可分割的特征”,以喻《文心》中“奇”義的復雜性與不確定性。大略看去,似乎的確如此。但倘若以劉勰論文的“底線”(即文體不可解散,文體內部應該完整統一)來衡量,會發現在“奇”的看似模糊難辨的用法中自有區分其涵義性質的內在根據。這就是:如果“奇”的因素和傾向被控制一定程度,并未破壞文體的完整統一而導致“文體解散”,那么這一類“奇”就至少不含有負面價值。如“憑軾以倚《雅》、《頌》,懸轡以馭楚篇,酌奇而不失其正,玩華而不墜其實”(《辨騷》),“昭體,故意新而不亂,曉變,故辭奇而不黷”(《風骨》)等例中之“奇”。反之,如果“奇”的因素和傾向突破了文體完整統一的“底線”而致“文體解散”,那么這一類“奇”就具有明顯的反面價值。如“新奇者,擯古競今,危趣側詭者也”(《體性》),“豈空結奇字,紕繆而成經矣”(《風骨》),“故知煒燁之奇意,出乎縱橫之詭俗也”(《時序》),“浮慧者觀綺而躍心,愛奇者聞詭而驚聽”(《知音》),“辭人愛奇,言貴浮詭”(《序志》)等。

在劉勰的文章觀念中,作為眾體之源的五經文體是最初的“正體”,所謂“經正緯奇”、“四言正體”等,而后世那些以五經文體為楷式的一般文體也會被納入“正體”之列,如謂“至石渠論藝,白虎通講,述圣通經,論家之正體也”(《論議》)。五經“正體”的特點是義與言、情與辭的高度統一。劉勰對此有兩種描述方式:其一是結構性描述,如謂“志足而言文,情信而辭巧”,“體要與微辭偕通,正言共精義并用”等;其二是評價性描述,如謂“商周麗而雅”,“圣文之雅麗,固銜華而佩實”等。“正體”不唯有真實、端正、精深的文義,亦且有恰當精美的修飾,但這些修飾都是必要的,是“文章”自身規定性的正常體現,所謂“圣賢書辭,總稱文章,非采而何”(《情采》)。與之相對,“奇”是被劉勰視為五經“正體”的異數而出現的。“奇”本義為“異”(《說文》),故在《文心》中,凡異于“正體”的因素和傾向,基本都可以歸入“奇”之類。緯異于經,故曰“經正緯奇”;《楚辭》異于五經,故稱《楚辭》的出現為“奇文郁起”。相對而言,《楚辭》對后世文章的影響較緯書大得多,為后世辭賦之祖,辭人之淵藪,故《楚辭》之“奇”也成為后世文體之“奇”的重要淵源。“奇”的出現,對以高度完整統一為要求的“正體”文章觀形成了挑戰甚至威脅,并造成了實際上的破壞。不過,劉勰論文一直采取“唯務折衷”的謹慎態度,使得他并未對“奇”這個“正體”的異數一概否定。劉勰倡導文章“宗經”,以經體為正,但其目的不在復古,而在糾偏;劉勰不滿因“辭人愛奇”造成的浮詭、穿鑿、怪誕文風,但他并不因此逢“奇”必反,而意在戒其淫濫,導之入正。

這樣,根據“奇”與“正體”的不同關系,《文心》中的“奇”在意義和價值上被區分為兩類:一類“奇”可為“正體”駕馭和控制,在不破壞文體完整統一的前提下,還可增加文體的內在張力,增強文體的表現力和生命力。另一類“奇”則已走得太遠,違背了文體的基本規范和要求,破壞了文體的基本結構。因此,依據劉勰確立的文體底線,不僅可以恰當區分《文心》之“奇”的不同價值與涵義,且可以從文體的內在結構關系的變化揭示“奇”之不同價值和涵義的產生機制。以此再反觀興膳氏的“不可分解”說,就能夠看出其含糊所在。另外,興膳氏對《文心》中“奇”義兩用的解釋是:“立足于正統性的基礎之上,‘奇’能轉化為嶄新與獨創性;在偏離正統性時,就會淪于反常一途。”乍看似乎很明白,但何謂“立足于正統性基礎”?又何謂“偏離正統性”?仍語焉不詳,因未從“正體”的內在關系說明“正統性”及“偏離正統性”的具體機制。又,“偏離正統性”為“反常”,但“嶄新與獨創性”也同樣是“反常”,為何兩者價值又有正反之分?據前文所論,《文心》“奇”義兩用的實質不是“立足于正統性”與“偏離正統性”的對立,而是“偏離正統性”的程度有別:能為“正體”(即正統性文體)吸納、駕馭之“偏離”為利,而不能為“正體”所控制,反而破壞文體完整統一之“偏離”為弊。

分析“奇”作為一般用詞的語義特點和規律,更有助于理解《文心》“奇”一詞的用法和涵義。《說文》釋“奇”有二義,一為“異”,一為“不耦”。兩義之間有一定關聯,但興膳氏及后來論爭者所討論的“奇”主要與“異”這一意義相關。所謂“異”,即不同于一般事物、情況和特征。如《淮南子·主術》篇:“夫釋職事而聽非譽,棄公勞而用朋黨,則奇材佻長而干次。”高琇注“奇材”之“奇”曰“非常為奇”。因此“奇”本身即包含了比較的性質,相對性、比較性是“奇”一詞的基本規定。不過,“奇”之異于一般、正常或平常之事物、狀態和特征,只是一種中性的規定,其本身無所謂褒貶。“異”這一中性涵義使得“奇”在具體使用中能借助語境或與其他概念的關系,生成很多有具體規定和確定價值傾向的涵義。如《老子》第57章:“以正治國,以奇用兵。”《孫子·勢篇》:“凡戰者,以正合,以奇勝。”司馬遷《報任少卿書》:“然仆觀其為人,自守奇士。”《漢書·王褒傳》:“詔使褒等皆之太子宮虞侍太子,朝夕誦讀奇文及所自造作。”此類例中奇兵、奇戰、“奇士”、“奇文”以及前引《淮南子》“奇材”之“奇”,顯然都表示不同一般、有異平常且值得肯定的事物品質。在此語境中,“奇”之“異”具體化為手法超常、不拘陳規、卓越杰出之“異”。又如《禮記·曲禮上》:“國君不乘奇車。”《管子·任法》:“植固而不動,奇邪乃恐。”《國語·晉語》:“奇生怪。”這幾例中的“奇車”、“奇邪”、“奇怪”之“奇”,則具有明顯的貶義,所指為有異正常的應予否定的性質。

“奇”一詞表義的這種相對性與其詞性直接相關。“奇”解作“異”時,其基本詞性應為現代所說的形容詞。從其所說明的事物來說,“奇”是對該事物性質的一種形容;從其使用者來說,“奇”反映使用者對該事物的評價和情感態度。因此,“奇”一詞究竟是褒義還是貶義,取決于“奇”所評價的事物自身的內在關系和使用者對該事物內在關系的認識和評價(一體兩面,實不可分)。這是確定“奇”一詞在具體語境中所體現的價值傾向的關鍵。如前引《孫子·勢篇》之“凡戰者,以正合,以奇勝”,若僅看到“奇”與“正”對,尚無法確定“奇”的性質是褒是貶,甚至可能認為“奇”有貶義。但如果注意到“奇”與“正”都是對戰法性質的形容,而戰法的內在要求是以“勝”為佳,那么能致勝的戰法之“奇”自然是值得肯定的。其他如“奇士”、“奇材”、“奇文”等詞中之“奇”,是對超出常人才能或超出一般文章品質的形容和評價,故亦為褒義。而《禮記·曲禮上》之“國君不乘奇車”,此“奇”所以為貶義,究其根本是因為不合乎國君之車的正常禮制。下面兩例能讓我們看得更顯明。《周禮·天官·閽人》:“奇服怪人不入宮。”《九章·涉江》:“余幼好此奇服兮,年既老而不衰。”同為“奇服”,但前貶而后褒,其根由在于前例“奇服”之“奇”為不合乎正常服飾規范和禮制之“異”,后例“奇服”之“奇”體現的是較一般服飾更顯主人公情志美好高潔之“異”。

因此,欲區分和確定“奇”之褒貶,既要看使用者的態度和傾向,還要看“奇”與所形容、評價之事物的內在關系。從認識“奇”的角度來說,使用者的態度和傾向可作為確定“奇”義褒貶的直接依據,而“奇”所評價之事物的內在關系和要求則是決定“奇”義正反的根據。而且,理解了“奇”所評價之事物的內在關系,不僅有助于區分“奇”義褒貶,更重要是能夠讓我們理解為什么此處之“奇”為正面評價,而彼處之“奇”為反面評價。

為了使本義為中性之“異”的“奇”在具體語境獲得確定的具體內涵和價值傾向,使用者除了以其所評價的事物內在關系為根本依據外,還經常會通過中性之“奇”與其他情感和價值色彩明顯的概念相結合來表現。如《禮記·祭義》:“合此五者,以治天下之禮也,雖有奇邪而不治者,則微矣。”《史記·留侯世家》評張良:“余以為其人計魁梧奇偉,至見其面,狀貌如婦人好女。”王充《論衡·對作》篇兩例:“故論衡者所以銓輕重之言,立真偽之平,非茍調文飾辭,為奇偉之觀也。”又云:“世俗之性,好奇怪之語。”“奇”與“偉”合詞,“偉”是褒義,故“奇”與“奇偉”也為褒義;“奇”與“邪”、“怪”相合成詞,則明顯為貶義。借助《文心》中的概念關系,也可以更直接判斷“奇”的涵義和價值傾向。《文心》論文體之“奇”主要有如下數例:

自《風》、《雅》寢聲,莫或抽緒,奇文郁起,其《離騷》哉!(《辨騷》)

是以枚賈追風以入麗,馬揚沿波而得奇,其衣被詞人,非一代也。(《辨騷》)

憑軾以倚《雅》、《頌》,懸轡以馭楚篇,酌奇而不失其貞(按:同“正”),玩華而不墜其實。(《辨騷》)

新奇者,擯古競今,危趣側詭者也。(《體性》)

昭體,故意新而不亂;曉變,故辭奇而不黷。(《風骨》)

豈空結奇字,紕繆而成經矣。(《風骨》)

然淵乎文者,并總群勢:奇正雖反,必兼解以俱通;剛柔雖殊,必隨時而適用。(《定勢》)

自近代辭人,率好詭巧,原其為體,訛勢所變,厭黷舊式,故穿鑿取新;察其訛意,似難而實無他術也,反正而已。故文反正為乏,辭反正為奇。效奇之法,必顛倒文句,上字而抑下,中辭而出外,回互不常,則新色耳。(《定勢》)

夫通衢夷坦,而多行捷徑者,趨近故也;正文明白,而常務反言者,適俗故也。然密會者以意新得巧,茍異者以失體成怪。舊練之才,則執正以馭奇;新學之銳,則逐奇而失正;勢流不反,則文體遂弊。秉茲情術,可無思耶!(《定勢》)

故知煒燁之奇意,出乎縱橫之詭俗也。(《時序》)

浮慧者觀綺而躍心,愛奇者聞詭而驚聽。(《知音》)

魏晉淺而綺,宋初訛而新。(《通變》)

夫吃文為患,生于好詭。逐新追異,故喉唇糾紛。(《聲律》)

去圣久遠,文體解散。辭人愛奇,言貴浮詭。飾羽尚畫,文繡鞶帨。(《序志》)

前引興膳氏、鄔氏、賈氏、王氏等人文章都認為《文心》中“奇”一詞有褒貶兩義和正反兩種價值,但細味上引數例,除第一例“奇文郁起”之“奇”為明顯贊賞之義外(此例之“奇”與其他數例之“奇”屬不同維度,后文析《詩品》之“奇”時詳論),其他數例之“奇”與其說有正反性質的對立,不如說是中性與反面的程度之別。如:雙方多認為“酌奇而不失其正”、“執正以馭奇”中的“奇”有肯定之正面價值,但既為正面價值,為什么還需“酌”之、“馭”之?至于“馬揚沿波而得奇”,根據上下文意,此“奇”應該也屬于“酌奇”之“奇”。倘若再比較雙方多認可的《文心》反面之“奇”的使用特點,可以進一步證實這里的懷疑。在上引數例中,這些具有明顯貶義色彩的“奇”在使用時有一個普遍特點,即多與其他貶義色彩更加明顯的概念并舉;或者不如說,這些“奇”的貶義色彩并非由其自身顯示,而是來自其他貶義概念的限定。如“新奇”之“奇”定性于“危趣側詭”,“奇字”之“奇”定性于“紕繆”,“效奇”之“奇”定性于“顛倒”,“奇意”之“奇”定性于“詭俗”,“愛奇”之“奇”定性于“浮詭”等。因此,的確很難直接說《文心》之“奇”有明顯的正反之分和褒貶之別。

但如果回到前文總結的“奇”義的一般特點和規律,即“奇”本義為“異”,為價值中性概念,其具體涵義和價值傾向由語境決定,也許就能對《文心》之“奇”的表義特點有一個更切合《文心》語境的理解。在《文心》中,“奇”首先是作為有異于“正”的因素出現的,也就是說,《文心》之“奇”最基本的規定是“異于正”。劉勰將五經文體和能“宗經”的一般文體立為“正”體,即已經明確了關于文章正面價值的歸屬。劉勰既以“正”體為正面價值所在,則對于那些異于“正”體的文章因素和屬性,自然需要用其他概念來概括。從這一內在邏輯來看,劉勰沒有必要再使用與“正”相對的、有異的“奇”一詞來表示文章的正面價值。理清了這一關系,便可以對“奇”在《文心》中表義特點作一個整體概括:

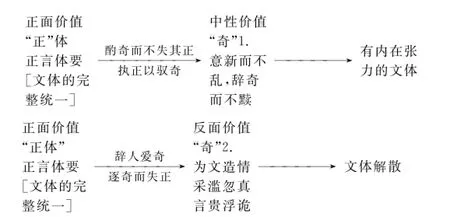

第一,“奇”以本義“異”為基礎,在《文心》中表示有異于“正”體的文章因素、性質和傾向,因此“奇”在《文心》中不具有明確的正面價值。第二,“異”于“正”體的“奇”在《文心》中也并不內在地、自然地具有反面價值,因為差異不等于對立。第三,細味劉勰的表述與修辭,“奇”價值傾向的正反最終取決于作家對“奇”這一異于“正”體的文體因素和性質的態度:如果是“愛奇”、“茍異”或“逐新”,即將“奇”作為喜好和追求的對象,“奇”就會具體表現為“詭”、“怪”、“亂”、“黷”、“訛”、“詭巧”、“詭俗”、“浮詭”、“顛倒”、“紕繆”等,成為“正”的否定因素,體現為反面價值。此即“逐奇而失正”,“茍異者以失體成怪”。如果能“酌奇而不失其正”,“執正以馭奇”,堅守“正”體的規范和要求,對“奇”的因素和性質作審慎辨別和選擇,在不破壞“正”體的內在結構的前提下,適當融入一些“奇”、“異”、“新”的因素,如《楚辭》的“偉辭”、“朗麗”、“耀艷”、“深華”等,實現古與今、舊與新、正與變之間的平衡,這樣的“奇”就是被允許的,是可以接受的。但從價值傾向來看,這種“奇”與其說是正面的,不如說是中性的。第四,《文心》中“奇”一方面常常與負面價值內涵明顯的概念相關聯,并由這些概念規定其具體的語境內涵,一方面又需接受“正”的約束和駕馭,但卻幾乎不與那些具有明確的正面價值內涵的概念相結合,沒有出現諸如“奇偉”、“魁奇”、“奇杰”等一類有正面價值傾向的雙音節詞。由此一端也可看出《文心》之“奇”概念整體上不表示正面文體價值。試將《文心》中“正”與“奇”的價值關系圖示如下:

相較于多數將《文心》之“奇”的價值內涵分為正反兩種的觀點,石家宜先生對“奇”義性質的區分和整體把握似更有分寸。他認為,劉勰所謂“奇”的第一層意思是指源于屈賦的不同于“經”的創作傾向和特色,對此他雖未否定但又處處防范;第二層意思指的是“等而下之的辭人之‘奇’,即形式主義淫靡文風的末流”,是劉勰全面否定的。但總的來看,“‘奇與正反’,正是一條與傳統文學路線相悖的另類路線”,與六朝淫靡文風有密切聯系,因此劉氏始終主張“以‘正’馭奇、以‘正’統奇、以‘正’制奇”。但石家宜先生緊接著又根據《詩品》對“奇”“贊不絕口”,得出劉、鐘文學觀有守成與創新之異的結論,則又顯得有些倉促。

如石家宜先生所說:“劉勰寫作《文心雕龍》的目的本為遏制每況愈下的形式主義新變文風……以‘經’為體,以‘變’為用,構成了他觀察和規范文變的根本。”但還需指出的是,劉勰始終是從文體內部的結構關系這一層面來觀察和規范文變的,因此他將文變帶來的負面問題歸結為“文體解散”,將文變的主觀原因歸結為“辭人愛奇”,將用以規范文變的經典文體的特征描述成“正言體要”,而將能夠做到“昭體”與“曉變”統一的文體特征描述為“意新而不亂”與“辭奇而不黷”。歷時的經典之“正”與文變之“奇”被內化為文體共時結構的不同狀況,并根據文體結構關系的狀況判斷“奇”相對于“正”的性質和內涵。說得再形象一點,劉勰藉此所呈現的是一個由縱橫二維組成的文體評價系統,這個文體評價系統的主要作用在于通過歷時的正奇通變與共時的正奇合離,標示出一篇“堪稱典范的文章”、一篇“符合規范的文章”以及一篇“失體失范的文章”分別對應的“函數變量”——“奇”——的“取值范圍”及各自呈現的“函數圖像”。

三、《詩品》之“奇”與鐘嶸文體品第的高下之維

《詩品》中“奇”一詞的內涵與性質也自當根據《詩品》的理論體系和概念關系來理解,而《詩品》中理論體系和概念關系的特殊性也同樣是由《詩品》所解決的主要問題和解決問題的方法所決定的。觀《詩品序》全文,鐘嶸批評的問題很多,大小不一,但核心問題應該在《詩品序》第一部分即全書總序的這段話中:

故詞人作者,罔不愛好。今之士俗,斯風熾矣。才能勝衣,甫就小學,必甘心而馳騖焉。于是庸音雜體,各各為容。至使膏腴子弟,恥文不逮,終朝點綴,分夜呻吟。獨觀謂為警策,眾睹終淪平鈍。次有輕薄之徒,笑曹、劉為古拙,謂鮑照羲皇上人,謝朓今古獨步。而師鮑照,終不及“日中市朝滿”,學謝朓,劣得“黃鳥度青枝”。徒自棄于高明,無涉于文流矣。嶸觀王公縉紳之士,每博論之馀,何嘗不以詩為口實,隨其嗜欲,商搉不同,淄、澠并泛,朱紫相奪,喧議競起,準的無依。

這段話出自《詩品》總序,于文于義應該是對作者所欲解決的主要問題的評述。鐘嶸所批評的問題有:五言詩愛好者眾多,但良莠不齊;五言詩創作數量極大,但文體平庸雜亂者為多;單獨看不乏精彩,但整體看多數平平;學詩者喜新厭古,不辨高下,棄高明而擇下乘;評詩者一任喜好,不辨優劣,隨口臧否而不立標準。概言之,即當時五言詩的學習、創作和鑒賞中都存在著良莠不辨、優劣不分的問題,致使五言詩創作的整體水平低劣平庸。

序文接下來一段從評述前代文論得失角度進一步明確了《詩品》的論文(詩)宗旨:

陸機《文賦》,通而無貶;李充《翰林》,疏而不切;王微《鴻寶》,密而無裁;顏延論文,精而難曉;摯虞《文志》,詳而博贍,頗曰知言:觀斯數家,皆就談文體,而不顯優劣。至于謝客集詩,逢詩輒取;張騭《文士》,逢文即書:諸英志錄,并義在文,曾無品第。

前段文字直接批評現實中的五言詩寫作問題,不妨詳述;這段文字則由點評前人論文得失間接提示,更為扼要。一方面是現實作者優劣不辨,朱紫莫分;而另一方面是前代論者“皆就談文體,而不顯優劣”,“并義在文,曾無品第”。作者“不辨優劣”,多不能也;論者“不顯優劣”,多不為也。兩相映照,《詩品》主旨甚明:品第五言詩優劣,確立五言詩優劣的標準,通過論者“顯優劣”幫助作者“辨優劣”,以取法“高明”,預于“宗流”。

“皆就談文體,而不顯優劣”一句不僅指明現實問題所在及《詩品》要解決的主要問題,且間接表明《詩品》與前代論文著作之不同。雖然比較對象中沒有提及《文心雕龍》——原因可能有多種:或尚未接觸《文心》,或已知曉《文心》但對同時在世者有意回避,但根據《文心》的主要內容(《梁書·劉勰傳》即言《文心》“論古今文體”),也當歸入鐘嶸所說的“就談文體”著作一類,因此這句評語實際上也適用于《詩品》與《文心》的關系。據此,這句話不僅是理解《詩品》理論內涵的關鍵,亦且是理解《詩品》與《文心》異同的關鍵。循此入手,能夠在比較中更鮮明地呈現《詩品》的理論體系和概念關系。

學界常引章學誠《文史通義》內篇五《詩話》中的一段說明《詩品》與《文心》之別:“《詩品》之于論詩,視《文心》之于論文,皆專門名家,勒為成書之初祖也。《文心》體大而慮周,《詩品》思深而意遠,蓋《文心》籠罩群言,而《詩品》深從六藝溯流別也。”“體大而慮周”與“思深而意遠”、“籠罩群言”與“深從六藝溯流別”云云,概括確有見地,但在概括時也不可避免地將兩者的差異抽象化了,可能會因此掩蓋掉一些更能體現兩者關系本質特征的關鍵表述。另外,這種概括性評價也可能會偏離對象的理論中心,造成以次為主的誤讀。如章氏突出《詩品》的獨特性在于“深從六藝溯流別”,此說雖不為無據,但從《詩品序》無一語道及來看,宜并非鐘嶸著《詩品》的命意所在,而更適合理解為對傳統論文慣例的沿用和對“品第優劣”的強化——既能明其優劣之所在,又能知其優劣所從來。且“從六藝溯流別”之例實際只見用于小部分詩人詩作,而非真正一以例之。因此,從鐘嶸本意和《詩品》的內在體系來看,似不應特別突出“溯流別”在《詩品》中的重要性。但另一方面,無論是根據《詩品序》的自明宗旨,還是從《詩品》的實際內容看,“品第優劣”都是《詩品》論詩的主旨、主線和主體。

明確了理解《詩品》理論特質的關鍵在“皆就談文體,而不顯優劣”一句,下面的問題即是該如何理解其意。這句話容易給人一種誤解,即前代文論主要是談文體而不是顯優劣,而《詩品》主要是辨五言詩優劣而不是談文體。觀鐘嶸所提及的前代論文著作之見在者,如陸機《文賦》、摯虞《文章流別論》(殘)、李充《翰林論》(殘)、顏延之《庭誥》論文之篇(殘)等,確實是以論詩、賦、銘、誄、章、表、奏、議等一般文體為主,而所論也主要關乎各類文體的一般特征和寫作要求,未嘗屬意于各家文章優劣。但反觀鐘嶸《詩品》,雖以品第各家五言詩優劣為要,但實際上“文體”(或“體”)一詞使用極為頻繁,其品第優劣與“文體”概念關系頗為密切。如下例:

雖詩體未全,然是五言之濫觴也。逮漢李陵,始著五言之目矣。“古詩”眇邈,人世難詳。推其文體,固是炎漢之制,非衰周之倡也。(《詩品序》)

先是郭景純用雋上之才,變創其體;劉越石仗清剛之氣,贊成厥美。(《詩品序》)

于是庸音雜體,各各為容。(《詩品序》)

其體源出于《國風》。(上品“古詩”評)

骨氣奇高,詞彩華茂。情兼雅怨,體被文質。粲溢今古,卓爾不群。(上品曹植詩評)

發愀愴之詞,文秀而質羸。在曹、劉間別構一體。(上品王粲詩評)

才高辭贍,舉體華美。氣少于公干,文劣于仲宣。尚規矩,不貴綺錯,有傷直致之奇。(上品陸機詩評)

文體華凈,少病累。(上品張協詩評)

其源出于陳思,雜有景陽之體。故尚巧似,而逸蕩過之,頗以繁蕪為累。(上品謝靈運詩評)

其源出于李陵,頗有仲宣之體則。(中品曹丕詩評)

其體華艷,興讬多(不)奇。巧用文字,務為妍冶。……謝康樂云:“張公雖復千篇,猶一體耳。”(中品張華詩評)

憲章潘岳,文體相暉,彪炳可玩。始變中原平淡之體,故稱中興第一。(中品郭璞詩評)

彥伯《詠史》,雖文體未遒,而鮮明緊健,去凡俗遠矣。(中品袁宏詩評)

文體省凈,殆無長語。篤意真古,辭興婉愜。(中品陶潛詩評)

故尚巧似,體裁綺密。然情喻淵深,動無虛散;一句一字,皆致意焉。(中品顏延之詩評)

文通詩體總雜,善于摹擬,筋力于王微,成就于謝朓。(中品江淹詩評)

觀休文眾制,五言最優。詳其文體,察其馀論,固知憲章鮑明遠也。所以不閑于經綸,而長于清怨。(中品沈約詩評)

元瑜、堅石七君詩,并平典不失古體,大檢似。(下品阮瑀、歐陽建詩評)

張景云雖謝文體,頗有古意。(下品張永詩評)

思光緩誕放縱,有乖文體,然亦捷疾豐饒,差不局促。(下品張融詩品)

王屮、二卞詩,并愛奇嶄絕。慕袁彥伯之風。雖不弘綽,而文體剿凈,去平美遠矣。(下品王屮、卞彬、卞錄詩評)

也就是說,直接就內容和概念來看,鐘嶸批評前人論文只談“文體”而不顯優劣,他本人則實際上既談“文體”,也辨優劣。但這一說法可能會馬上招致否定,否定者可能認為,《詩品》品第優劣時所用的“文體”一詞與陸機《文賦》、李充《翰林論》、摯虞《文章流別論》等前人文論所用的“文體”一詞并非一個概念,前者所說“文體”的意思是“風格”,而后者所說“文體”的意思是“體裁”;《詩品》整體上屬于“詩歌風格論”,而前代文論多屬于“文章體裁論”。

辨析至此,已觸及理解《詩品》理論內涵和概念關系的一個更具體的關鍵問題,即如何理解《詩品》中“文體”概念與前代文論中“文體”概念間的關系。不過,本文并不贊同流行的“風格”與“體裁”之分,這里仍然堅持前文已經提出并作過多方論證的觀點,即中國古代文論中的“文體”概念的基本內涵是指具有內在完整構成與豐富特征的文章整體存在,而且這一基本內涵無關乎人們對“文體”的分類——詩賦之“體”的基本內涵如此,作家之“體”、時代之“體”的基本內涵也是如此。此處還想針對《詩品》的具體情況補充幾點論證:

第一,直接從用詞看,《詩品》中的“文體”與“詩體”乃是同一概念之別名。書中屢屢言及的某某“文體如何”,其中“文體”并非另有所指,仍然是指某詩人所作五言詩之體,如評“古詩”,前曰“詩體未全”,后曰“推其文體”,又如評江淹“詩體總雜,善于摹擬”,直接用“詩體”而不用“文體”,可見在《詩品》中二詞基本內涵相通。

第二,從邏輯層面看,因為“文體”表示“文章自身的整體存在”,自然會與題材、意義、結構、語言等各種文章內部因素以及作者、時代、流派、讀者等各種文章外部因素有關,批評者也就自然可以從內外各種角度對“文體”進行分類,因此也就有了從文類角度區分的詩體、賦體等,從作者角度區分的曹劉體、謝靈運體、鮑照體等,從時代角度區分的正始體、南朝體等,從流派角度區分的元白體、西昆體等。但在各種分類中,作為分類對象的“文體”(簡稱“體”)仍然是指“文章(詩歌)自身的整體存在”。《詩品》中對諸多詩人“文體”的品第,即是從作者角度對“文體”(專指五言詩之文體)的區分。

第三,《詩品》中“文體”概念的內涵與其他文論著作中“文體”概念的內涵,都帶有古人用詞“用中見義”的特點,即主要不是通過自覺的邏輯化、形式化的定義來說明,而是在具體使用、分析和描述中自然見出,因此需要今人進入語境,用心體會,再以現代邏輯話語加以表述。前述《文心》如此,此處《詩品》也是如此。如評曹植詩云“骨氣奇高,詞彩華茂,情兼雅怨,體被文質”,曹植之詩既“體被文質”,也“體”涵“辭”“情”。評陸機詩曰“才高辭贍,舉體華美”,則直接以“舉體”一詞強調了“體”即詩之整體。另外,《南齊書·武陵昭王曄傳》評“謝靈運體”一節也可列為旁證:“曄與諸王共作短句詩,學謝靈運體以呈。上曰:見汝二十字,諸兒作中,最為優者。但康樂放蕩,作體不辨有首尾。”論者認為“謝靈運體”的缺點是“作體不辨有首尾”,也自然是將“謝靈運體”(謝靈運所作五言詩之文體)當作整體來看的。

第四,學者多將《詩品》中“文體”概念理解為“風格”,還應該與一個邏輯誤判有關,即誤將鐘嶸所描述的“文體”之特征(如“文體華凈”之“華凈”、“平淡之體”之“平淡”等),作為理解“文體”概念內涵的主要根據,混淆了“文體”與文體特征的區分。其“邏輯”為:因“華凈”、“平淡”等表示詩歌“風格”,故“文體華凈”、“平淡之體”即意為“風格華凈”、“平淡之風格”,所以“文體”即是指“風格”。但正如不應將“文章華凈”中的“文章”理解“風格”,也不可將“文體華凈”中的“文體”理解為“風格”。類似這種對“文體”概念內涵的誤解還出現在很多地方。

辨明了《詩品》中“文體”一詞與鐘嶸所批評的前代文論中的“文體”一詞實為同一個概念,就可以對《詩品序》中的“皆就談文體,而不顯優劣”這一關鍵判斷有一個更完整、辯證的理解。觀六朝論文篇章著作可知,“文體”概念應該是六朝文論中除“文章”(或“文”)概念外的一個最基本、最關鍵的文論概念。如果說六朝文論的研究對象是“文章”,那么就可以說“文體”是六朝文論研究文章的“平臺”,尤其是理解文章自身關系的平臺。鐘嶸評詩不可能離開、也沒必要舍棄“文體”這個理論平臺。因此分析“皆就談文體,而不顯優劣”一句的內涵,需要根據前代文論和鐘嶸《詩品》的實際內容以及這句話的句意和語氣綜合理解。言前人“皆就談文體,而不顯優劣”,并不意味著《詩品》“不談文體,只顯優劣”,更合理的理解是:《詩品》區分的是文體的優劣(而非“風格”的優劣)。

理清了這句話的表里兩層內涵,《詩品》與《文心》的理論特征及其關系就大體呈現出來了:包括劉勰《文心》在內的前代文論主要研究的是文體的一般結構、特征、規范和寫作要求,其主要內容是區分一般文體(即文類文體,如詩、賦等)類型,辨析不同類型文體的特征,總結不同類型文體的寫作規范,與此同時也呈現文體的基本結構。鐘嶸稱其“皆就談文體”,即言其主要就“文體自身”而論,只談“一般之文體”與“文體之一般”。前代文論對文體也有評價,如摯虞《文章流別論》對賦體弊病的批評,《文心》對“文體解散”現象的針砭,但這種評價不是其論文的主要目的,其主要目的是通過批評與肯定,彰顯文體的內在完整統一,維護文體的基本寫作規范。

比較而言,《詩品》論述“文體”的角度和方式有其明顯的自身特征,其主旨不在于指導學詩者掌握詩體寫作的基本規范,而在于品第不同作者五言詩體的高下,幫助學詩者識別詩體的優秀與平庸。不過,《詩品》的實際內容要比這種比較式概括所突出的特征要復雜一些:作者文體的優劣品第固然是其主要內容,而五言詩體的一般規范和特征也同樣有詳細論述(與前代“就談文體”的文論著作大體相同)。這是因為,按正常道理,在品第作者詩體優劣之前,自應先掌握五言詩體的基本規范和要求,明白五言詩的典范文體有何特征,而平庸低劣之作又有何缺點。從這個角度來說,無論是如《文心》那樣著重“談文體”,還是如《詩品》這樣側重“顯優劣”,都需要確立文體之底線(完整統一),樹立文體之高標(文質兼美)及指出種種文體之下乘。實際上,《詩品》從序文到正文,都或顯或隱地體現著關于五言詩體的規范、典范和失范的意識,而且《詩品》對五言詩體基本特征和典范品質的認識與《文心》并無明顯不同。其一,《詩品序》云:“干之以風力,潤之以丹彩,使味之者無極,聞之者動心,是詩之至也。”將“風力”與“丹采”的統一目為五言詩體的理想,此與《文心·風骨》篇主張內在風骨與外在文采統一以使“風清骨峻,篇體光華”的文體理想近乎完全一致。區別只在于劉勰因泛論文筆,抒情、紀事、論理各體兼綜,故“風”“骨”并提,將情感之真摯感人與語言之端直有力同視為文體之本;而鐘嶸所論五言為典型的吟詠情性之體,故以“風力”(即以情動人之力)為文體之本。其二,鐘嶸在具體品評中也自覺體現了這一文體理想。如評作為五言詩體典范的曹植詩體云:“骨氣奇高,詞采華茂,情兼雅怨,體被文質。”再如評劉楨詩體云:“真骨凌霜,高風跨俗。但氣過其文,雕潤恨少。”以其有“風”有“骨”為高,而以其缺乏文采雕飾為憾,其意與《文心雕龍·風骨》篇“鷹隼乏采”、“骨勁而氣猛”之論相類。其他如評班昭詩之“怨深文綺”,評王粲詩之“文秀而質羸”,評陸機詩之“才高辭贍,舉體華美”,評郭璞詩之“文體相暉,彪炳可玩”,評袁宏詩之“鮮明緊健”等,都是這一理想文體標準的體現。其三,有違這一文體理想的詩病,也被鐘嶸一再批評。如評謝靈運詩:“故尚巧似,而逸蕩過之,頗以繁蕪為累。”評曹丕詩:“所計百許篇,率皆鄙質如偶語。”評嵇康詩:“過為峻切,訐直露才,傷淵雅之致。”評張華詩:“巧用文字,務為妍冶。”評鮑照詩:“貴尚巧似,不避危仄。”評宋武帝詩:“雕文織彩,過為精密,為二藩希慕,見稱輕巧矣。”評惠休詩曰“淫靡”,評張融詩曰“緩誕放縱,有乖文體”等。第四,對“雅”這一文體品質一貫肯定。如謂“情兼雅怨”(評曹植詩),“過為峻切,訐直露才,傷淵雅之致”(評嵇康詩),“指事殷勤,雅意深篤,得詩人激刺之旨”(評應璩詩),“喜用古事,彌見拘束,雖乖秀逸,是經綸文雅才”(評顏延之詩),“善銓事理,拓體淵雅,得國士之風”(評任昉詩),“氣候清雅”(評謝莊詩)等。同時將“雅”與“俗”對舉,類同《文心》以宗經之“雅正”與趨俗之“新奇”對立。如評鮑照詩:“然貴尚巧似,不避危仄,頗傷清雅之調。故言險俗者,多以附照。”評張欣泰、范縝詩:“欣泰、子真,并希古勝文,鄙薄俗制,賞心流亮,不失雅宗。”

綜上可見,文體的規范和典范既是《文心》論一般文體規范與否、雅麗與否的標準,也是《詩品》品評作者文體優劣高下的標準。這是一個最基本的品第標準,也是一個相對客觀的品第標準,其具體內涵是在漫長的文體實踐中經無數創作反復探索、調整、積累、完善而成,具有普遍性、規范性和穩定性。無論是要“撥亂反正”,重建文體規范,還是要辨彰清濁,品第文體優劣,這都是一個離不開的標準。這個標準也是品第者與世人對話、交流、論爭的一個公共尺度。就此而言,《詩品》與《文心》的確在文體觀念層面是相通的,兩者共享著大體相同的文體批評標準,因此兩者的相同之處絕不止于“儒家文學觀”這個籠統形上的層面,而是有著豐富的具體內涵。

不過,當《詩品》以五言詩的文體規范和文體典范為標準品第作者文體優劣時,實際上又拓展、建立了一個不同于《文心》的文體批評維度。如果說《文心》建構的是一個以“逐奇而失正”所導致的文體解散的歷時衰變之維與以“執正以馭奇”所致力恢復的文體完整統一的共時結構之維構成的二維批評體系,那么《詩品》是在其基礎之上又增加了一個度量和標示作者文體優劣高下的第三維度。也就是說,《文心》與《詩品》文體批評維度呈現的是一種互補關系,這種互補關系綜合反映了六朝文論家對文體認識的廣度(各類型文體的歷史)、深度(文體的內在規定)和精度(作者文體的品鑒)。在建立六朝文體批評的“第三維度”過程中,《詩品》也合乎情理地與《文心》一同使用了一個屬于“六朝習徑”的文體標準,即要求情采符勝,質文統一,雅麗兼備。

正因為不同批評維度采用的是基本相同的文體評價標準,所以在上文具體分析中可以看到《文心》和《詩品》之間存在的這一現象:劉勰所肯定的文體因素或特征,也基本上為鐘嶸所褒揚;而劉勰所否定的文體因素或特征,也多為鐘嶸所貶低。表現在概念層面,劉、鐘用來表示肯定和否定的具體概念也基本一致。但是,另一個問題是:為什么在《文心》中少數為中性而更多為貶義甚至作為不合文體規范的因素和特征之總名的“奇”一詞,卻在《詩品》中無一例外地被用作一個表示正面價值的概念?論爭中有學者正是根據這一現象認為劉、鐘文學觀對立或部分對立。而在已經明確《文心》與《詩品》在六朝文體批評中的關系的基礎上(即兩者的理論體系屬于六朝文體批評的不同維度),應該可以對“奇”這個一開始就成為論爭焦點的問題有一個合乎邏輯的理解:

故大明、泰始中,文章殆同書抄。近任昉、王元長等,詞不貴奇,競須新事,爾來作者,浸以成俗,遂乃句無虛語,語無虛字,拘攣補衲,蠹文已甚。但自然英旨,罕值其人。詞既失高,則宜加事義。雖謝天才,且表學問,亦一理乎!(《詩品序》)

骨氣奇高,詞采華茂。情兼雅怨,體被文質。粲溢今古,卓爾不群。(上品曹植詩評)

仗氣愛奇,動多振絕。真骨凌霜,高風跨俗。但氣過其文,雕潤恨少。然自陳思已下,楨稱獨步。(上品劉楨詩評)

才高辭贍,舉體華美。氣少于公干,文劣于仲宣。尚規矩,不貴綺錯,有傷直致之奇。然其咀嚼英華,厭飫膏澤,文章之淵泉也。(上品陸機詩評)

其源出于王粲。其體華艷,興讬多奇。巧用文字,務為妍冶。(中品張華詩評)

一章之中,自有玉石。然奇章秀句,往往警遒。足使叔源失步,明遠變色。(中品謝朓詩評)

昉既博物,動輒用事,所以詩不得奇。(中品任昉詩評)

才難,信矣!以康樂與羊、何若此,而二人之辭,殆不足奇。乃不稱其才,亦為鮮舉矣。(下品何長瑜、羊曜璠、范曄詩評)

王屮、二卞詩,并愛奇嶄絕。慕袁彥伯之風。雖不弘綽,而文體剿凈,去平美遠矣。(下品王屮、卞彬、卞錄詩評)

首先,正如多篇文章(如鄔文、王文等)所指出,在《文心》中“奇”是與“正”相對的一個概念,而在《詩品》中“奇”是與“平”相對的一個概念。這是顯示“奇”在兩書中不同價值傾向的最直接的概念關系:“正”的正面性質從對立面規定了“奇”的非正面價值(中性或反面),而“平”的消極意義則從對立面規定了“奇”的正面價值。究其原因,這首先與“奇”本義“異”的相對性有關。作為“異”,“奇”本身并沒有明確的價值傾向,而由其相對關系和具體語境規定。但無論實際價值傾向如何,“奇”作為“異”,總是屬于非“常”事物、性質或狀態,總是有別于一般常見的事物、性質或狀態。簡言之,“奇”之為“奇”,是因為它有異于“常”——可以是“正常”之“常”,也可以是“平常”之“常”。因此,“奇”的基本性質和價值傾向取決于以何者為“常”。

具體到《文心雕龍》,因為劉勰處理的是文體規范與文體解散(失范)之間的沖突,所以自然是將符合規范的文體(包括一般規范文體和典范文體)作為“常”,而將有異于破壞規范的因素和特征作為“奇”。而從價值層面來看,這樣的“常”自然具有肯定性的正面價值,因為符合規范的文體不僅應該是文體的常態,且也應該是文體的“正常”狀態;而這樣的“奇”自然具有否定性的反面價值,因為導致“文體解散”的濫采、亂意、黷辭等不僅是一類非“常”因素,也是一類非“正常”因素。也就是說,《文心》中的“正—奇”相對關系和價值傾向是由劉勰所要分析和解決的規范文體與文體解散之間的矛盾決定的。而在《詩品》中,因為鐘嶸的任務是要從大量的平庸之作中挑選出一些為數不多的優秀作品,所以相對來說那些大量存在、屢見不鮮甚至很多作者都“習以為常”的平庸之作構成了當時詩壇的“一般狀況”,自然就成為“常”的一面,而作為有異于這種“平常”的“奇”自然就成了少數優秀之作的品質。換言之,《詩品》中的“平—奇”相對關系和價值傾向也是由鐘嶸所要解決的問題(品第優劣)決定的。

因此,“奇”在《詩品》中被視為一種很突出的正面文體品質,是一個很高的文體評價標準。首先,從文體自身的內在關系看,是否符合五言詩體的規范也是區分“奇”與“平”的一個“底線”,雖然符合五言詩體規范的作品未必可以稱“奇”,但是有悖五言詩體內在要求的作品就只能歸入平庸。從《詩品》的具體批評看,那些不能稱“奇”或品質庸劣的詩作都會在某些方面與五言詩體的規范有違,其中尤以喜用、多用甚至濫用“事義”(即事類、典故)最為普遍。而在鐘嶸關于詩體的基本觀念是:“吟詠情性,亦何貴于用事?”這應該是詩體區別于奏議書論等其他實用文體的基本特征,因此他對創作中以“用事”為能的現象一再批評。如《序》中批評任昉、王融等人“詞不貴奇,競須新事”,以至“句無虛語,語無虛字,拘攣補衲,蠹文已甚”,將詩體弄得支離破碎,生氣全無,而這樣做不過是以增加“事義”的方法掩蓋其詩作水平的“失高”。在中品,鐘嶸又再次批評任昉詩“昉既博物,動輒用事,所以詩不得奇”。《詩品》中還多次指出詩體的“平”與用典、談理等“貴于用事”的做法之間的直接關系,如:“爰及江表,微波尚傳。孫綽、許詢、桓、庾諸公詩,皆平典似《道德論》,建安風力盡矣。”(《詩品序》)“憲章潘岳,文體相暉,彪炳可玩。始變中原平淡之體,故稱中興第一。”(中品郭璞詩評)“元瑜、堅石七君詩,并平典不失古體。”(中品阮瑀、歐陽建詩評)

一方面違反五言詩體基本要求的“動輒用事”之詩“不得奇”,而另一方面謹守一般詩體規范之作也于“奇”有礙。如上品批評陸機詩云:“尚規矩,不貴綺錯,有傷直致之奇。”所謂“尚規矩”,即謹守五言詩體的一般規范,其立意遣詞、結構條理、辭采聲律等都中規中矩。這樣寫出來的詩固然挑不出明顯的缺點,但也很難從大量詩作中脫穎而出,表現出一種超拔卓越的優秀品質。鐘嶸認為,出“奇”之詩,“規矩”之外還須有“直致”。如果說符合一般詩體規范是“奇”之文體的“下線”,那么“奇”之文體還有更高的文體要求,這就是鐘嶸在《詩品序》中強調的“自然英旨,罕值其人”的“自然”,表現在具體創作機制上,即是“即目”、“直尋”、“直致”等。

從創作主體層面來看,與“自然”相對應的素質是“天才”。所謂“自然英旨,罕值其人。詞既失高,則宜加事義”,以“自然”與“事義”相對,這是從文體層面說明與詩體之“奇”正反相關的兩種重要因素;所謂“雖謝天才,且表學問”,以“天才”與“學問”相對,這是從主體層面說明與詩體之“奇”正反相關的兩種重要因素。“自然”和“天才”分別從文體和主體兩個方面規定了《詩品》之“奇”的具體內涵。比較而言,主體的“天才”因素更具有決定意義,是《詩品》之“奇”的正面價值的根源。

《詩品》論及“才”處甚多,除上引評曹植、劉楨、陸機、何長瑜等例外,余者尚有:

先是郭景純用雋上之才,變創其體;劉越石仗清剛之氣,贊成厥美。然彼眾我寡,未能動俗。(《詩品序》)

元嘉中,有謝靈運,才高詞盛,富艷難蹤,固已含跨劉、郭,陵轢潘、左。(《詩品序》)

詞既失高,則宜加事義。雖謝天才,且表學問,亦一理乎!(《詩品序》)

陵,名家子,有殊才,生命不諧,聲頹身喪。(上品李陵詩評)

余常言:陸才如海,潘才如江。(上品潘岳詩評)

故尚巧似,而逸蕩過之。頗以繁蕪為累。嶸謂:若人學多才博,寓目輒書,內無乏思,外無遺物,其繁富,宜哉!然名章迥句,處處間起;麗曲新聲,絡繹奔發。譬猶青松之拔灌木,白玉之映塵沙,未足貶其高潔也。(上品謝靈運詩評)

其體華艷,興讬多奇。巧用文字,務為妍冶。雖名高曩代,而疏亮之士,猶恨其兒女情多,風云氣少。(中品張華詩評)

善為凄戾之詞,自有清拔之氣。琨既體良才,又罹厄運,故善敘喪亂,多感恨之詞。(中品劉琨、盧諶詩評)

戴凱人實貧羸,而才章富健。觀此五子,文雖不多,氣調警拔。(中品郭泰機、顧愷之、謝世基、顧邁、戴凱詩評)

又喜用古事,彌見拘束,雖乖秀逸,固是經綸文雅;才減若人,則陷于困躓矣。(中品顏延之詩評)

才力苦弱,故務其清淺,殊得風流媚趣。(中品謝瞻等詩評)

小謝才思富捷,恨其蘭玉夙凋,故長轡未騁。(中品謝惠連詩評)

骨節強于謝混,驅邁疾于顏延。總四家而擅美,跨兩代而孤出。嗟其才秀人微,故取湮當代。(中品鮑照詩評)

一章之中,自有玉石。然奇章秀句,往往警遒。足使叔源失步,明遠變色。善自發詩端,而末篇多躓:此意銳而才弱也。(中品謝朓詩評)

希逸詩,氣候清雅。(下品謝莊詩評)

惠休淫靡,情過其才。(下品惠休詩評)

元長、士章,并有盛才,詞美英凈。(下品王融、劉繪詩評)

綜觀上引及前引諸例,顯然不能將“才”與“天才”等同,也不能將“才”與“自然”、“奇”完全直接對應。鐘嶸所說的“才”,實有層次之分:論其高則有“天才”之“才”,論其強則為“才氣”之“才”,論其用則為三品者皆有之“才”。“天才”上文已述,這里再就一般之“才”及“才氣”與文體及文體之“奇”的關系作一些分析。

從整體上來看,《詩品》中的“才”是一個與“文體”內外相對的概念,“才”之高下直接關乎“文體”之成敗優劣。《詩品》雖詩分三品,但根據《序》中所言“預此宗流者,便稱才子”,說明三品之詩都是“才子”之作,而大量平庸之作都因未預宗流而被鐘嶸篩除了。在鐘嶸看來,“才”是寫好詩的最基本的主體條件,有“才”者才能有好詩,有“才”方能克服平庸,超出流俗,避免“繁蕪”、“困躓”、“清淺”、“淫靡”等詩體之弊。正如合乎一般規范是詩體之“奇”的文體基礎,有“才”應該是“奇”詩得以產生的主體基礎。如“下品”評何長瑜、羊曜璠二人詩“殆不足奇”,原因即在于二人“才難”。但有“才”又并不必然有“奇”詩,“奇”詩的創造還需要比一般詩才更高的主體條件,這就是以“才”為基礎的“氣”。如陸機詩雖因“才高”而“舉體華美”,但又因“氣少于公干”,而缺少“自然英旨”,“有傷直致之奇”。劉楨詩雖因“氣過其文”,而有“雕潤恨少”之憾,但又因能夠“仗氣愛奇”,故其詩“真骨凌霜,高風跨俗”。張華詩則表現出某種矛盾:一方面“興讬多奇”,一方面又“務為妍冶”;“多奇”源于“風云之氣”,“妍冶”則因其“兒女情多”。但對于以“奇”為貴的“疏亮之士”來說,則以其“風云氣少,兒女情多”為憾。至于曹植,因才氣兼勝,故其詩能獲得“骨氣奇高,詞采華茂”之至譽。

由此可見,“奇”在鐘嶸心目中之所以被視為文體的一種非常優秀罕見的品質,根本原因在于“奇”是作者旺盛杰出的才氣在文體中的體現。“奇”不同于符合一般規范的文體品質,甚至也不同于堪稱典范的文體的品質。“奇”是對文體的一般規范的超越,是詩人借助“才氣”引領文體循作者的生命之維不斷提升和創新,所臻達的“粲溢今古,卓爾不群”的杰出境界。《詩品》中所說的“愛奇”,乃以“仗氣”為主體根基,是一種植根于詩人整體生命的創造,因此這種“愛奇”能夠賦予文體充沛的生命力,使文體不僅文質兼美,雅麗相勝,而且能“使味之者無極,聞之者動心”,讓文體成為生命相互感動、慰藉的中介(即所謂“使窮賤易安,幽居靡悶”)。這種“奇”以其豐富的生命內涵和真正的創造精神與《文心》中所批判的“愛奇”者對那些外在于生命、附會于流俗的新異之“奇”的追逐漁獵有著根本不同。

論述至此,便可以對前文曾提及的《文心雕龍·辨騷》篇贊《離騷》之“奇”的一段話有一個恰當的理解。其云:

自《風》、《雅》寢聲,莫或抽緒,奇文郁起,其《離騷》哉!固已軒翥詩人之后,奮飛辭家之前,豈去圣之未遠,而楚人之多才乎!

此句中之“奇”雖與后文“枚、賈追風以入麗,馬、揚沿波而得奇”之“奇”同屬一篇,相距甚近,但兩“奇”所評價的文體關系并不相同。首先,“奇文郁起”一句為贊嘆語氣,“奇”也無疑是對《離騷》的正面評價。其次,“奇”修飾的對象是“文”,此為“文章”之“文”,而非文字之“文”,故“奇”所評價的是《離騷》全文,而非其文采;而《文心》他篇之“奇”所評價的多是新意、詭辭、異字等具體因素。第三,此處又將“奇文”與“多才”相聯系,說明《離騷》之“奇文”是因楚人之“多才”而產生,也說明此處“奇文”之“奇”是相對于其他作者文體而言,體現的是楚詩人文體的獨創性,而非指違背文體規范的新異因素和特征。因此,與《文心》中其他“奇”(如該篇后文的“酌奇而不失其正”之“奇”)相比,此處之“奇”屬于作者文體維度的評價概念,是一種正面評價,與《詩品》之“奇”的用法和性質相同。不過,只此一例不足以影響對兩書中“奇”一詞內涵和性質的整體關系的判斷。

結 語

盡管《文心》中“奇”概念所涵以否定價值為主,而《詩品》中“奇”概念表現為純粹的肯定價值,但并不能因此得出兩書中“奇”概念的內涵和價值傾向相互對立的結論。這是因為:《文心》之“奇”與一般規范文體或典范文體之“正”相對,指的是異于規范文體或典范文體并能夠破壞文體內在完整統一的新奇、浮詭、險仄的因素和特征,而《詩品》之“奇”與常見作者文體之“平”或“庸”相對,主要指的是在一般文體規范的基礎上充分體現了文體的“自然”品質與作者“天才”、“才氣”的獨創性和生命力的優秀文體品質,兩書之“奇”評價的是不同維度的文體關系,所以無法構成對立。更恰當的說法也許是:兩者差異互補。

因此,我們不能僅根據兩書中“奇”概念所表現的價值傾向,判斷兩者的文學觀是對立還是相同。合理的比較思路不應該是先抽出兩個概念比較然后推及整體,而應該先把握比較雙方的基本理論內涵和概念關系,再據此辨析某兩個具體概念之間的關系。尤其是涉及像“奇”這樣一個主要由具體語境和概念關系規定其內涵和價值的概念,更需整體把握,耐心梳理,細心分辨。

姚愛斌,北京師范大學文學院、文藝學研究中心副教授。