煤層氣有利儲層分布區測井、地震聯合預測方法

陳 勇,陳洪德,關 達,劉玉琦

(1.成都理工大學 沉積地質研究院,成都 610059;2.中國石油化工股份有限公司 石油物探技術研究院,南京 211103)

煤層氣有利儲層分布區測井、地震聯合預測方法

陳 勇1,2,陳洪德1,關 達2,劉玉琦2

(1.成都理工大學 沉積地質研究院,成都 610059;2.中國石油化工股份有限公司 石油物探技術研究院,南京 211103)

這里綜合應用測井和地震資料,進行有利煤層氣儲層分布區的預測。在研究中,有效應用測井資料,根據SMB工區3號主力煤層及其上部小煤層對應的測井響應特征縱向組合分布及其分類,結合煤層與圍巖間的物性差異所引起的地震振幅橫向變化特征對煤層的橫向展布進行預測。通過測井和地震資料分析,選擇地震均方根振幅屬性進行SMB工區煤層分布區地震相帶的刻畫,地震相帶邊界明顯。綜合分析試驗區沉積地質背景,有效應用測井資料及地震資料,進行試驗區地震相、沉積相的描述,優選了有利的煤層分布區即三角洲分流間灣沉積區,實現了煤層氣有利儲層分布區的預測。

測井組合;煤層預測;均方根振幅;沉積相;地震相

0 前言

伴隨常規油氣資源的勘探發展,油氣勘探技術日臻完善,常規油氣資源的儲量及開采量迅速增加,但是隨著全球經濟的快速發展,僅僅利用常規油氣資源已經遠不能滿足經濟快速增長的需求。迫于對油氣資源的渴望,煤層氣作為一種新能源,越來越受到人們的重視[1]。

煤層氣的生成、富集、儲藏等受到多種因素的影響,較有利的煤層生成環境或有利煤層氣儲層分布區的預測,對煤層氣的預測具有直接的關系,那么如何預測有利煤層氣儲層的平面分布是開展煤層氣預測的重點內容。目前對于所掌握的2D、3D地震資料、測井及錄井資料、區域地質資料等,如何有效結合地質資料進行煤層及煤儲層的地震響應特征的橫向分布預測及利用測井、錄井資料進行煤層縱向組合的描述,是開展煤層氣儲層預測的關鍵。

圍繞煤層氣的特殊性,總結其具有吸附性強、在地震記錄中儲層不易識別、儲層薄等預測難點[2];同時針對研究目標選區影響煤層氣富集成藏的條件,前人總結控制煤層氣富集的主控因素主要為:沉積環境(煤質條件)、構造形態、煤層厚度、頂板蓋層、裂縫條件、孔滲性條件等[3],根據這些研究,使我們了解了沉積環境條件是最直接控制煤儲層含氣量及產量的重要因素。

目前隨著煤層及煤儲層預測的不斷深入,各類地球物理技術也被應用于煤層氣預測中,例如:地震屬性分析方法、波阻抗反演技術、測井約束反演技術、AVO技術及綜合評價技術等。在此基礎上,本研究創新性地將煤層對應的測井響應縱向分布組合,分類應用于地震相的分析,綜合應用測井資料、地震資料進行有利煤層氣儲層分布區的預測,研究了一種針對煤層氣勘探與開發的有利煤層氣儲層分布區預測方法。

1 工區概況

研究中選擇SMB區塊作為研究目標區,區塊內主要含煤地層為石炭系太原組和二疊系山西組。山西組和太原組共有煤層16套,自上而下編號為1、2、3、5、6、7、8-1、8-2、9、10、11、12、13、15、16號。其中,1號~3號在山西組,為發育于陸表海沉積背景之上的三角洲沉積地層,3號煤層為山西組主要煤層;5號~16號在太原組,為一套海陸交互相沉積地層。在認識多套煤層相關參數的基礎上,本次研究選擇山西組3號煤層為研究目標層,該套煤層頂板和底板為較厚泥巖,儲層封蓋性能較好,具有較有利的煤層氣富集條件,因此較有利的煤層分布區的落實,可以為進一步煤層氣預測研究奠定基礎。

2 測井及地震響應特征

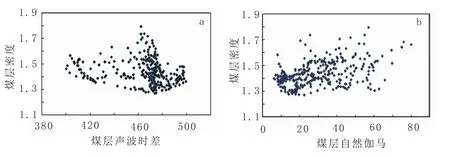

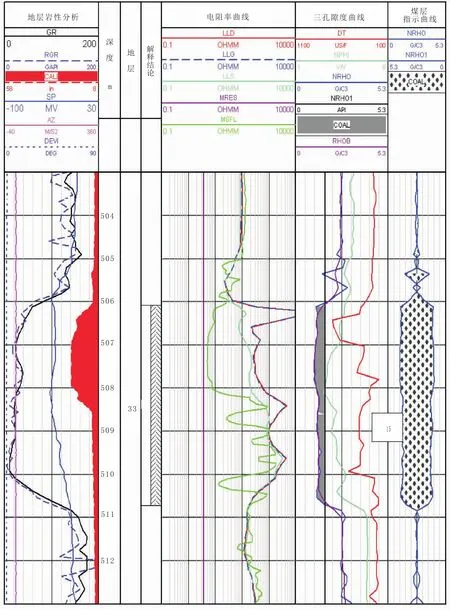

根據目標區測井資料分析得出:3號煤層具有高聲波時差、低密度、低波阻抗、低伽馬、高電阻率“三低兩高”的測井響應特征。如圖1為3號煤層聲波時差參數、自然伽馬參數與密度參數交會圖,圖1中描述煤層密度變化范圍為1.1 g/cm3~1.8 g/cm3,聲波時差變化范圍為390μs/m~500μs/m,自然伽馬變化范圍為8 API~80 API,且有隨著煤層密度減小聲波時差變大的趨勢;圖2為A井測井解釋圖件,綜合多參數分析表明煤層具有低速度、低密度、低伽馬等測井響應特征。

圖1 SMB工區3號煤層測井參數交匯圖Fig.1 Logging parameter crossplot of No.3 coalbed methane in SMB

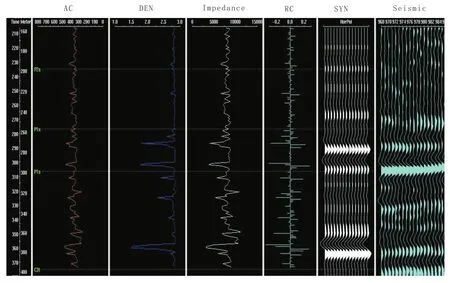

在研究SMB3號煤層測井、地震資料的基礎上,針對煤層地震響應特征進行分析。由于煤層頂、底巖層主要以砂巖或泥巖為主,在地震、測井參數方面與煤層具有明顯的差別。根據地震波反射原理,煤層與頂、底地層之間可以形成地震反射。那么在3號煤層的實際資料研究中也證明SMB工區內厚度大于2 m的煤層能夠與圍巖形成較強的地震反射,在地震記錄中有較穩定的波組與煤層頂底相對應。圖3為SMB工區內測井曲線、合成地震記錄和過井地震剖面綜合分析圖,煤層與頂底板巖層間形成了較強的地震反射[1]。

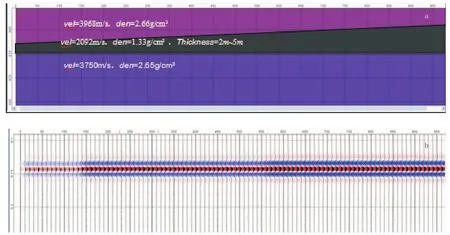

圖4是根據實際煤層資料完成的數值模擬結果,圖4(a)模型中,設計煤層密度為1.33 g/cm3、速度為2 092 m/s、煤層厚度為2 m~5 m;煤層頂、底為泥巖層,密度和速度參數分別為2.66 g/cm3和3 968 m/s、2.65 g/cm3和3 750 m/s。數值模擬結果圖4(b)表明,大于2 m的煤層與頂底泥巖層之間可以形成較強的地震反射,并且隨著煤層厚度的增加地震反射強度增大。

3 方法原理

與有利煤層氣儲層分布區相對應的地震相帶的落實,是進行煤層氣儲層有效預測的關鍵因素,特別是在研究初期若能獲得煤質(這里所說的“煤質”有別于煤炭工業中對煤炭質量指標的定義,是指煤層厚度大、孔隙度高,有利于進一步轉化為相對產氣量高的煤層氣儲層)信息,則可以直接指導煤儲層分布區的預測,但是煤質的獲得只能通過鉆井巖心獲得,對于勘探初期鉆井比較少的情況下,獲得煤質信息是非常困難的。因此文中將測井資料中真實反映煤層縱向分布的測井響應特征進行客觀分類,有效結合地震屬性能夠反映地震波形的特點[1,4],實現了對不同煤層引起的波形特征的地震相帶的平面刻畫,其方法原理如下:

圖2 A井測井綜合解釋圖件Fig.2 Well A logging comprehension interpretation chart

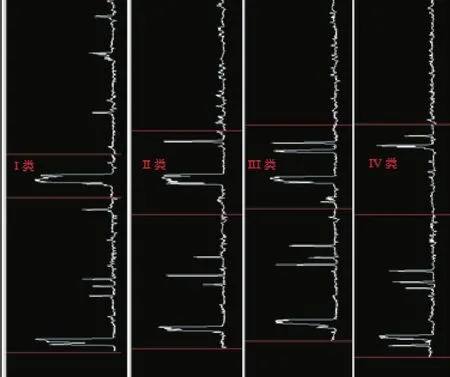

1)煤層測井響應特征縱向分布的特征分類。以SMB工區二疊系山西組3號主力煤層為主要研究目標,以測井資料(伽瑪曲線)為根本出發點進行研究。SMB工區內包含13口鉆井,均鉆遇山西組3號主力煤層。由于本工區發育多套煤層,煤層對應測井響應特征縱向組合分布具有差異性,平面分布具有規律性。因此結合實際的測井資料,分析得出SMB地區3號主力煤層及上部小煤層的測井響應特征組合類型可以分為四類:①有3號煤層測井響應特征,上部無小煤層測井響應特征;②有3號煤層測井響應特征,上部有1層小煤層測井響應特征;③有3號煤層測井響應特征,上部2層小煤層測井響應特征;④無3號煤層測井響應特征,上部有小煤層測井響應特征。根據煤層測井響應特征縱向組合的差異性進行分類的方法,可以定性地得出SMB研究工區內煤層的沉積環境可以分為4大類(不同沉積環境條件下沉積的地層其對應的巖性、構造、組合特征等不同,與其相對應的測井特征也不同),從而為有利煤層氣儲層分布區的預測提供了依據。

圖3 SMB工區井震標定分析圖Fig.3 Logging and seismic calibration analysis in SMB distribution

圖4 2 m至5 m厚的煤層地震反射正演模擬結果Fig.4 Seismic reflection forward modeling result of 2 to 5 meter coalbed methane

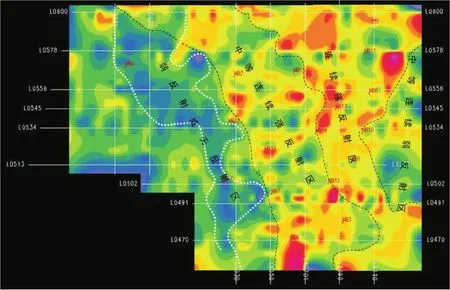

2)地震相分析方法預測煤層的橫向分布。煤層的橫向分布受相帶的控制,不同的地震相控制著煤層不同發育區的分布。根據SMB的測井資料,通過第一步研究將煤層對應的測井響應特征縱向分布組合分成了4類。研究中選擇應用地震振幅屬性進行煤層地震相分布的刻畫(振幅屬性是最直接反映地層信息的地震參數)[5-13],較為精細地描繪出煤層的平面分布及煤層沉積環境的定性描述。

3)有利煤層氣儲層分布區預測。在以上兩步分析的基礎上,我們定性地描述出目標煤層的沉積環境展布,然后綜合應用研究區內實際鉆井、測井和地震資料,分析出實際鉆遇較好煤質地層的鉆井分布范圍及其與地震相分布的關系,實現有利煤層氣儲層分布區預測[14-15]。

4 應用實例

應用煤層測井組合特征進行有利煤層氣儲層分布區的預測方法,進行SMB實際地震資料的應用研究,圖5為SMB區塊測井資料分析對比圖。資料中SMB區塊內3號主力煤層及其上部小煤層縱向分布具有特殊的表現特征,因此可以將多套煤層的縱向測井組合特征分為4類,與第3部分所描述相同。

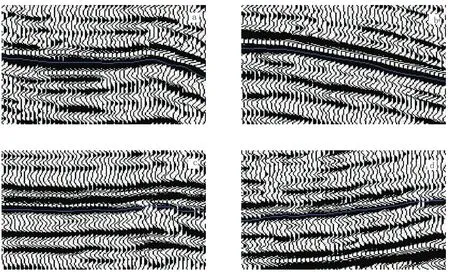

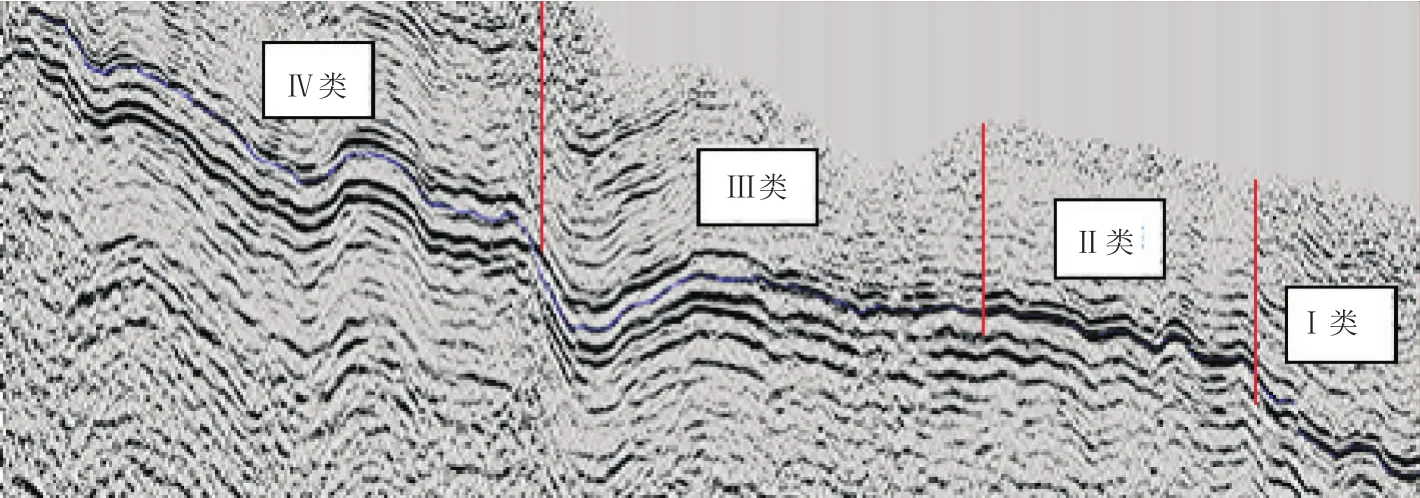

圖6為沿3號主力煤層提取的地震均方根振幅屬性,并根據屬性,進行3號煤層平面分布地震相的描述,圖6中反映出3號主力煤層平面地震相帶明顯、邊界清晰。綜合圖5與圖6的特征描述,得出屬于同一類煤層縱向測井組合特征的鉆井分布在同類地震相帶內(例如:MB2、MB3、MB6、MB7、MB12、MB13、MB15分布在中等連續強反射振幅地震相內)。圖7為四類測井響應特征對應的四類地震相特征,地震相特征較為明顯。

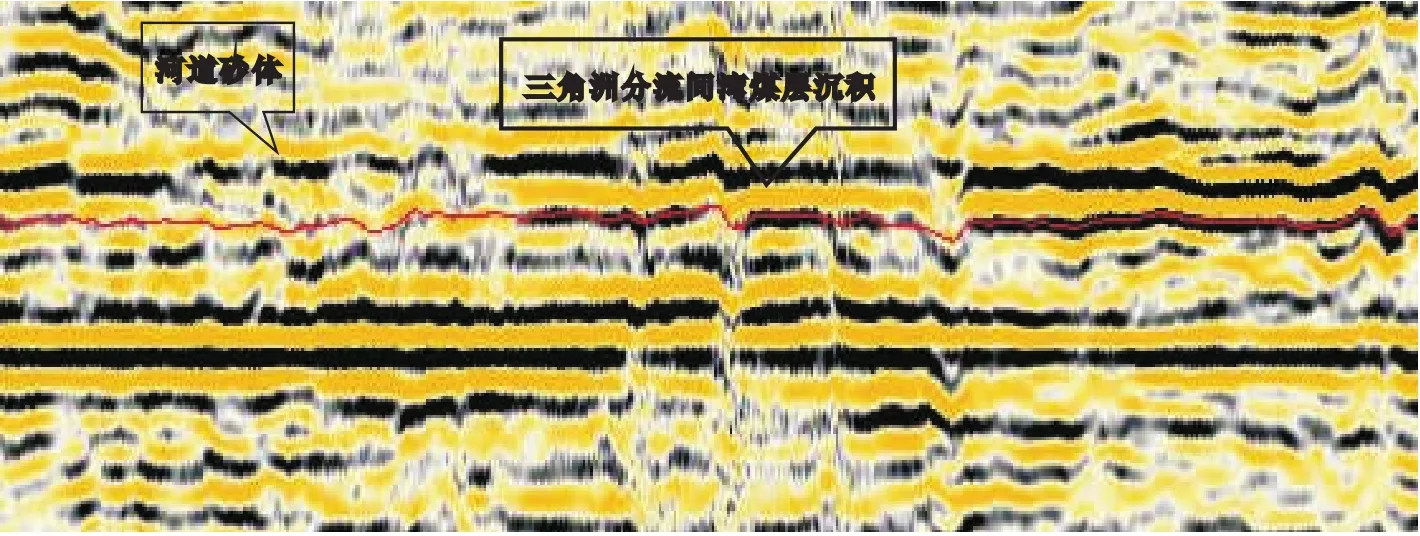

對比圖5、圖6和圖7描述的結果表明:不同地震相所對應的地震反射特征是明顯的。圖8為SMB工區內東西向地震剖面,圖8中描述煤層產生的地震橫向反射特征不同,主要表現為煤層橫向分布較連續引起連續的地震反射,但是河流分布的位置 ,煤層沒有被沉積或受剝蝕沉積較薄的煤層。在以上分析的基礎上,綜合圖6、圖7和圖8,能夠得出煤層分布的沉積相特征,即煤層主要沉積于三角洲平原內分流間灣沉積環境,對應中等連續強反射地震相帶[16-19],有河道分布的位置煤層不發育。

綜合圖5、圖6、圖7進行SMB工區內3號主力煤層四類縱向測井組合特征的平面分布特征的建立(圖9)。圖9中描述的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分布條帶與圖5中所描述的四類煤層縱向測井組合特征的分類相對應,圖9中灰黑色區域為3號煤層主要分布區。圖10為穿過四類沉積相帶的EW向地震剖面,圖10中Ⅱ、Ⅲ類沉積相帶內煤層較厚、橫向連續、地震反射較強。實際鉆井資料表明,Ⅱ、Ⅲ條帶內的三角洲平原內分流間灣沉積環境為有利煤質的煤層分布區。研究區塊內的MB2井、MB3井、MB7井、M12井、MB13井等均鉆遇該套主力煤層,同時鉆井揭示了3號主力煤層的特征主要表現為:黑色、條痕褐黑色,相對密度為1.41 g/cm3;以亮煤和鏡煤為主,少量暗煤,屬于光亮型煤;礦物含量變化在3.7%~11.00%之間,平均為7.3%,證實該類沉積環境下沉積的煤層為同時期沉積的主力煤層中較有利的煤層分布區。

圖5 SMB工區3號主力煤層及上部小煤層縱向測井分布特征分類Fig.5 Vertical logging distribution feature classification of No.3 main coalbed methane and upper thin coalbed methane

圖6 利用地震振幅屬性進行地震相分析結果Fig.6 Seismic facies depicted using seismic amplitude

圖7 四類測井響應特征對應的四類地震相特征,藍色線為主力煤層位置Fig.7 Four seismic facies corresponding to four logging response character,blue line is the main coalbed location

圖8 SMB區塊地震剖面,河道特征及三角洲分流間灣煤層沉積地層特征Fig.8 Seismic profile in SMB district,channel feature and coalbed methane sedimentary layer feature in delta distributary bay

圖9 四類煤層組合平面分布特征Fig.9 Four coalbed methane combination distribution feature

圖10 EW向任意線地震剖面Fig.10 Random seismic profile in direction EW

6 結論

煤層氣有利儲層分布區測井、地震聯合預測方法是煤層氣勘探與開發領域具有創新思路的方法,通過本次研究得出以下結論:

1)測井資料能夠直接反應煤層的反射特征、縱向分布及組合特征 。

2)地震振幅屬性可以有效地反映煤層與圍巖之間的巖性差異特征,可以指導巖性分布預測 。

3)綜合應用測井組合特征與地震相分析方法可以指導煤層沉積相、沉積環境的劃分,從而進行有利煤層氣儲層分布區的預測。

[1] 劉雯林.煤層氣地球物理響應特征分析[J].巖性油氣藏,2009,21(2):113-115.

[2] 陳振宏.高、低煤階煤層氣主控因素差異性對比研究[D].北京:中國科學院,2007.

[3] 陳勇,陳洪德,關達,等.基于主控因素的煤層氣富集區地震預測技術應用研究[J].石油物探,2013,52(4):84-88.

[4] 于紅楓,王英民,李雪,等.Stratimagic波形地震相分析在層序地層巖性分析中的應用[J].煤田地質與勘探,2006,34(1):64-66.

[5] 江青春,王海,李丹,等.地震波形分類技術應用條件及其在葡北地區沉積微相研究中的應用[J].石油與天然氣地質,2012,33(1):135-140.

[6] 趙慶波,孔祥文,趙奇.煤層氣成藏條件及開采特征.石油與天然氣地質[J],2012,33(4):552-559.

[7] 張湖剛,張曉英.利用地震屬性提取解釋三維地震勘探中的構造[J].陜西煤炭,2010(3):102-103.

[8] 佘德平,曹輝,郭全仕.應用三維相干技術進行精細地震解釋[J].石油物探,2000,39(2):83-88.

[9] 黃亞平,束榮華,董守華,等.波阻抗反演技術在煤田地震巖性勘探中的應用[J].煤田地質與勘探,2008,36(5):62-64.

[10]李園,胡寶林,董昌偉,等.測井約束反演在預測煤礦巖漿巖分布中的應用[J].煤田地質與勘探,2009,37(5):68-71.

[11]錢進,崔若飛,陳同俊.含煤地層各向異性介質有限差分數值模擬[J].煤田地質與勘探,2010,38(2):63-67.

[12]陳勇,賀振華,黃德濟.海相碳酸鹽巖礁相隱蔽油氣儲層解釋決策研究[J].石油天然氣學報,2008,30(5):255-258.

[13]于在春,陳桂楨,王強.構造裂縫對煤層氣開采的影響[J].露天采礦技術,2009,28:29-30.

[14]王香文,劉紅,疼彬彬,等.地質統計學反演技術在薄儲層預測中的應用[J].石油與天然氣地質,2012,33(5):730-735.

[15]張紹聰,董守華,程彥.高階相干技術在煤田斷層檢測中的應用[J].煤田地質與勘探,2009,37(5):65-67.

[16]杜文鳳,彭蘇萍.利用地震層曲率進行煤層小斷層預測[J].巖石力學與工程學報,2008,27(增1):2901-2906.

[17]王勃,李景明,張義,等.中國低媒介煤層氣地質特征[J].石油勘探與開發,2009,36(1):30-33.

[18]陳勇,關達,羅延,等.一種分析測井組合特征和地震相進行煤質預測的方法:中國,201110337997.6[P].2013-11-01.

[19]關達,陳勇,羅延,等.一種基于層次分析法的煤層氣綜合評價方法:中國,201310247516.1[P].2013-06-21.

Logging-seismic combination forcasing method for beneficial coalbed methane distribution

CHEN Yong1,2,CHEN Hong-de1,GUAN Da2,LIU Yu-qi2

(1.Institute of Sedimentary Geology,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.Sinopec Geophysical Research Institute,Nanjing 211103,China)

Logging data,seismic data are comprehensive used in forecasting beneficial coalbed methane distribution.In study,with validated application of logging data,according to the vertical distribution of logging response characteristics and its classification of the main target 3rd coal layer and the upper small coal bed,combined with the property difference between coal and surrounding rock caused by the variation characteristics of lateral seismic amplitude to predict the transverse distribution of coal seams.Validated geophysics parameter is chosen through logging data analysis and seismic RMS amplitude parameter is chosen to depict seismic fancies in SMB area,the fancies boundary is obvious.With test site's geology background's comprehensive analyzed and logging and seismic data are used to describe the test site's seismic fancies and sedimentary fancies.Delta interdistributary bay deposit area is chosen as optimized coalbed methane distributed area and beneficial coal bed distribution is predicted.

logging combination;coal bed prediction;RMS amplitude;sedimentary fancies;seismic fancies

P 631.8+15

A

10.3969/j.issn.1001-1749.2014.05.13

1001-1749(2014)05-0587-08

2013-04-23 改回日期:2014-07-15

國家“十二五”科技重大專項(2011ZX05035)

陳勇(1982-),男,博士,工程師,研究方向為地震資料解釋,E-mail:chenyong.swty@sinopec.com。