含氣條件對井下油水分離旋流器性能影響的數值模擬*

蔣明虎 宮磊磊 徐保蕊 趙立新

(東北石油大學機械科學與工程學院)

井下油水分離旋流器利用不互溶介質間的密度差進行離心分離,重質相由底流口排出,輕質相由溢流口排出[1]。旋流器本身無運動部件,混合液在入口壓力的作用下進入旋流器并高速旋轉[2, 3]。井下油水分離旋流器工作時,進入旋流器的采出液含有一定量的伴生氣,氣相的存在既改變了設備內的流動與分離條件,也增加了相間混合和湍流程度[4],對旋流器的分離性能產生一定影響。為探究氣體對井下油水旋流器性能的影響規律,針對新型螺旋流道倒錐式旋流器,筆者采用Fluent軟件對氣液比分別為0.01、0.03、0.05、0.08、0.10時旋流器的油相分布進行模擬分析。筆者的主要目的是研究氣液比對旋流器的油相分布、分離效率和壓力損失的影響及其變化規律。

1 旋流器模型

筆者選用新型螺旋流道倒錐式旋流器,初始模型旋流腔主直徑50mm,主相水密度ρ1=998.2kg/m3,粘度μ1=1.003mPa·s,油相密度ρ2=889kg/m3,粘度μ2=1.06Pa·s,模型的計算采用雷諾應力算法[5, 6]。初始邊界條件:入口速度為0.8m/s,入口含油體積分數2%,油相粒徑0.3mm,溢流分流比為20%;假設壁面不可滲漏,無滑移,利用壁面函數方程計算剪應力和近壁處的湍動能、湍流擴散率;殘差精度設置為1×10-6。

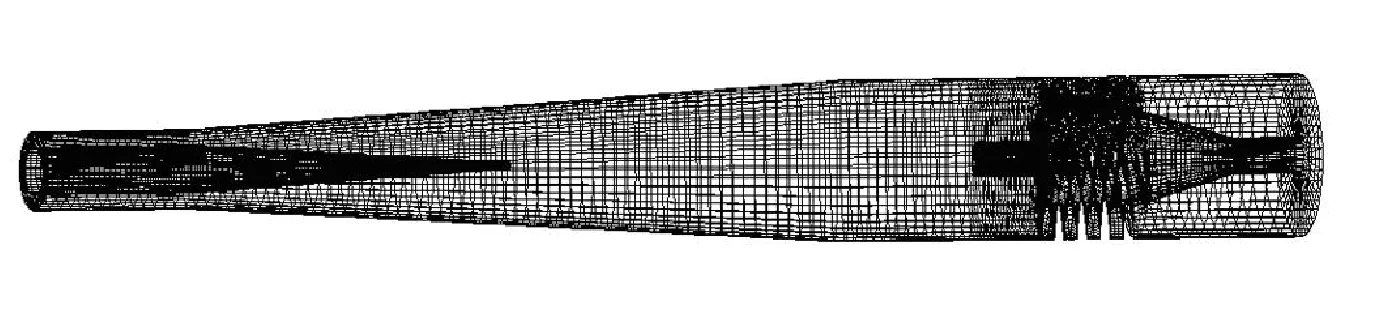

在Fluent前置軟件Gam0bit中對旋流器模型進行網格劃分,選擇合適的網格劃分形式可提高網格的質量,而網格質量直接影響計算結果和計算穩定性[7]。由于在網格數量相同的條件下,結構網格比非結構網格所需的計算時間短,而且計算結果更精準、收斂性更強,因此采用六面體結構網格。由于螺旋入口處混合相流動狀態較復雜,因此在該處對網格進行加密,最終劃分的網格數約為15萬(圖1)。

圖1 旋流器模型網格劃分

2 數值模擬與分析

2.1 不含氣條件下

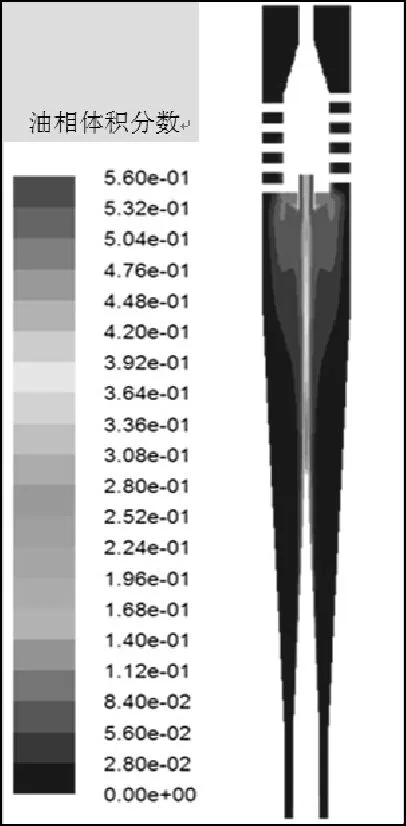

圖2為不含氣時旋流器內部和溢流口的油相體積分數分布云圖,從圖2可以看出:旋流器的油水分離性能較好,油相基本由溢流出口排出,旋流器軸心和溢流口處有明顯的油核,其分離效率可達89.31%。

a. 內部

b. 溢流口

2.2 含氣條件下

為研究入口氣體含量對旋流器油水分離性能的影響,在結構參數、分流比和其他設置參數不變的條件下,分別對入口氣液比為0.01、0.03、0.05、0.08、0.10時旋流器的油相分布進行模擬分析。圖3為不同氣液比時旋流器溢流口油相體積分數分布云圖,從圖3可以看出:氣液比為0.00時,溢流口的油相體積分數最高,約為16.0%;隨著入口氣液比增大,溢流口的油相體積分數不斷減小,當氣液比為0.10時,溢流口的油相體積分數最低,約為5.0%。

圖3 不同氣液比時旋流器溢流口的油相體積分數分布云圖

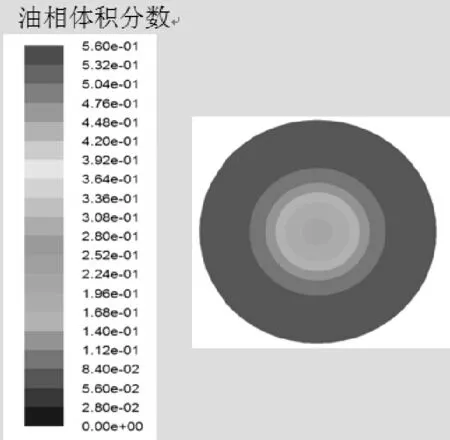

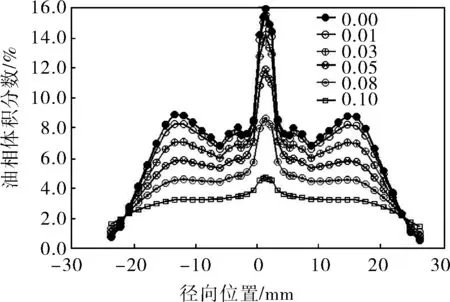

圖4為不同氣液比時旋流器溢流口入口下方2mm處的油相體積分數分布,從圖4可以看出:在入口壓力的作用下,混合液進入旋流器中并高速旋轉,氣相密度小于油相密度,致使部分油相向邊壁運動,從底流口排出,導致溢流口的油相體積分數隨氣體含量增加而減小;氣液比為0.00時,軸心處的油相體積分數最大,邊壁處的油相體積分數最小;當氣液比為0.10時,軸心處的油相體積分數減至最小,邊壁處的油相體積分數增至最大。

圖4 不同氣液比時旋流器溢流口下方2mm處的油相體積分數分布

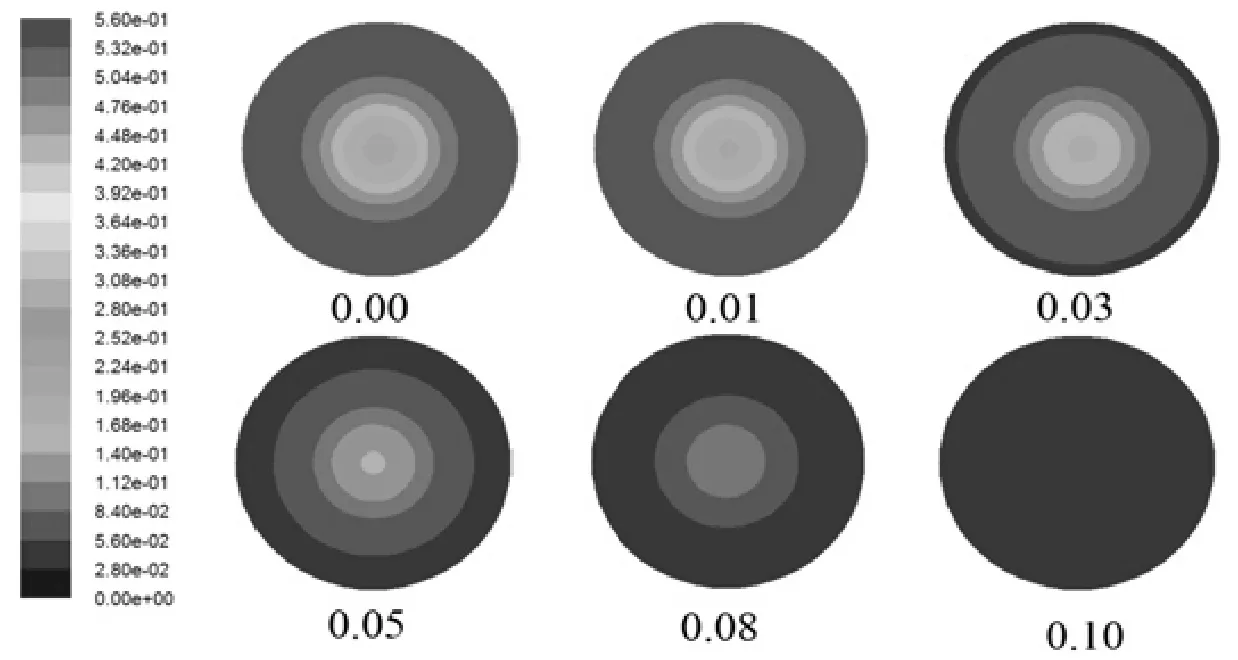

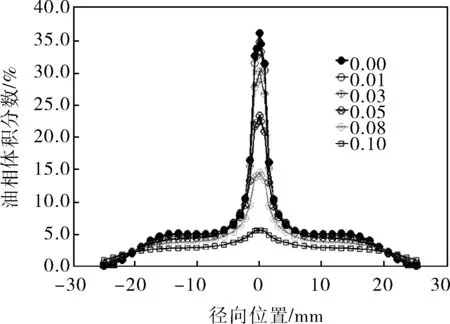

圖5為不同氣液比時旋流器溢流口下方50mm處旋流腔的油相分布,由圖5可見:油相主要集中在旋流腔軸心;在旋流腔軸心處,氣液比為0.00時油相體積分數最大,氣液比為0.10時油相體積分數最小;而在旋流腔邊壁處,氣液比為0.10時油相體積分數最大。說明氣相的存在是導致油相向邊壁運動的主要原因。

圖5 不同氣液比時旋流腔的油相體積分數分布

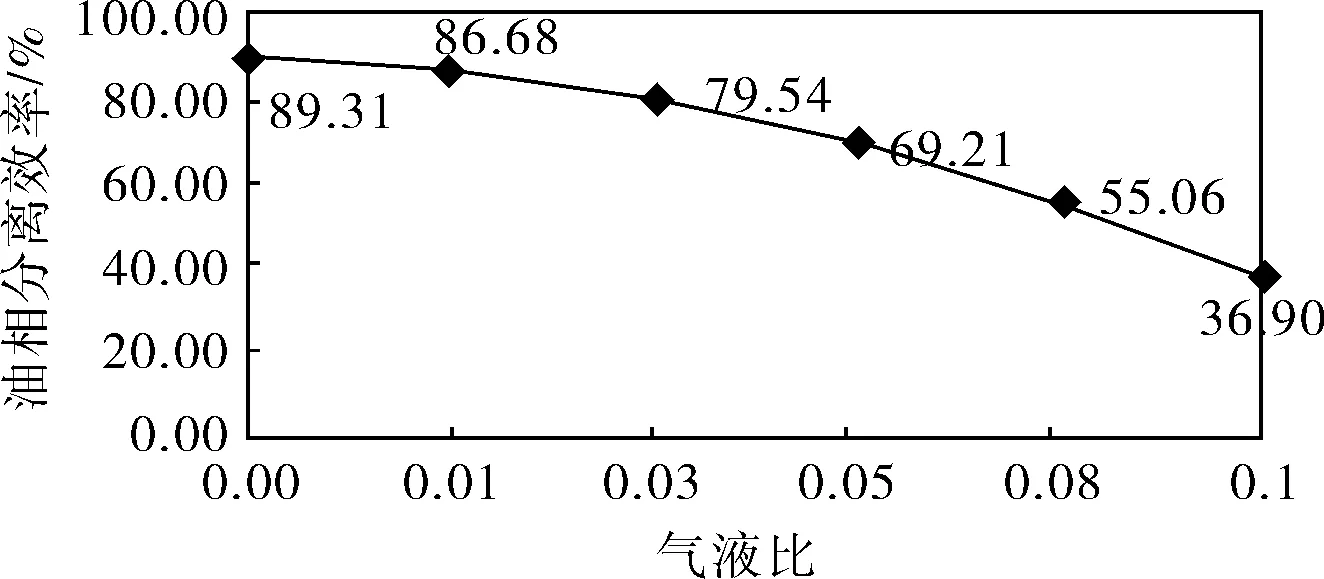

氣體不僅影響旋流器的油相分布,還會影響旋流器的分離效率,而且氣液比越大,影響越明顯。圖6為旋流器的分離效率隨氣液比的變化趨勢,從圖6可以看出:氣液比為0.00時分離效率最大,隨著氣液比增大,旋流器的油相分離效率逐漸降低,當氣液比為0.10時,油相分離效率為36.90%。

圖6 旋流器的油相分離效率隨氣液比的變化

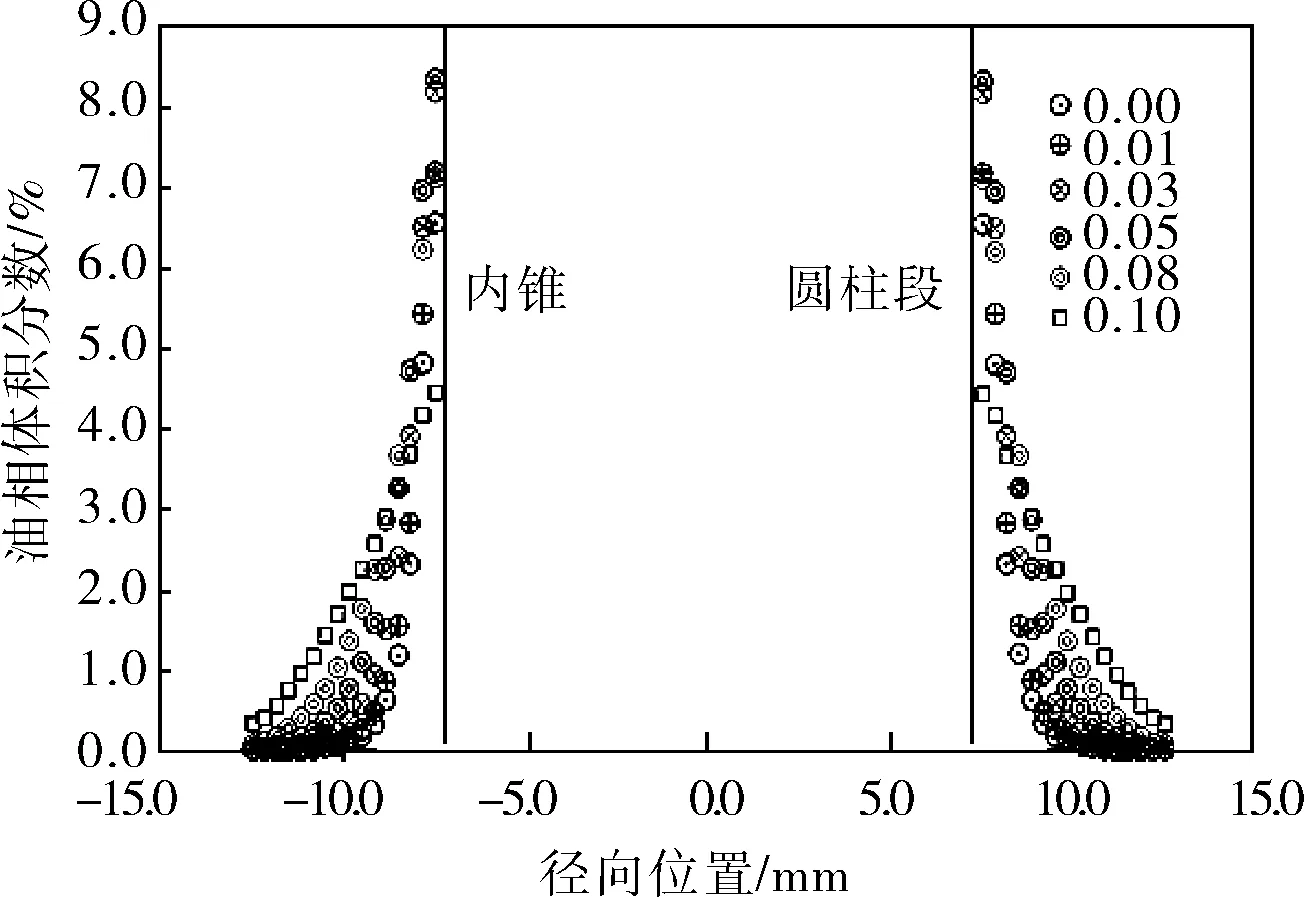

底流口的油相體積分數也可反映旋流器的分離效率,圖7為不同氣液比時旋流器底流口的油相體積分數變化趨勢。從圖7可以看出:在內錐圓柱壁附近有較高的油相體積分數,且油相分布不均勻,當氣液比為0.03、0.05時油相體積分數最大;但整體上,氣液比越大,底流口含油越多,氣液比為0.10時油相體積分數最大,氣液比為0.00時油相體積分數最小。

圖7 不同氣液比時旋流器底流口的油相體積分數變化趨勢

3 旋流器壓力損失分析

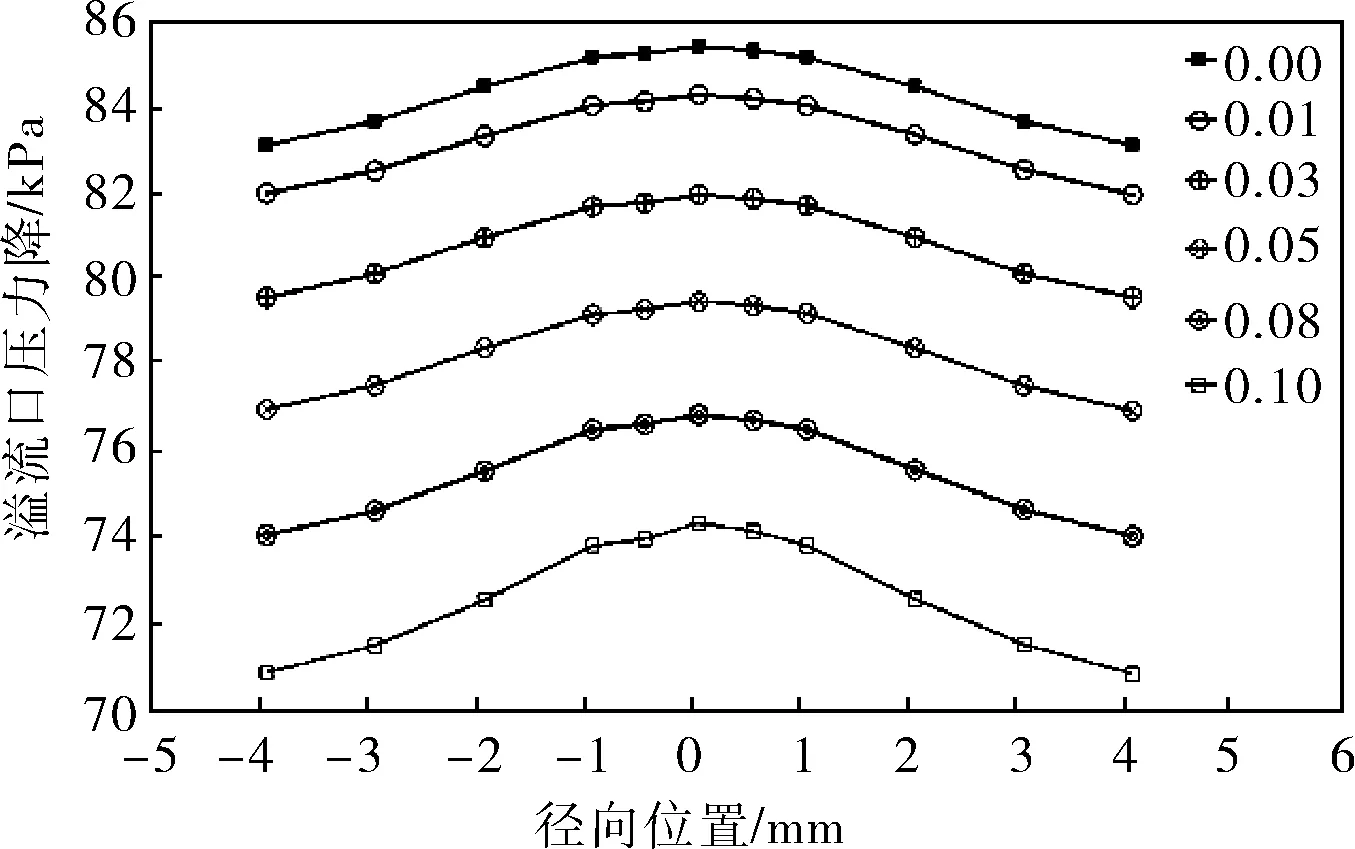

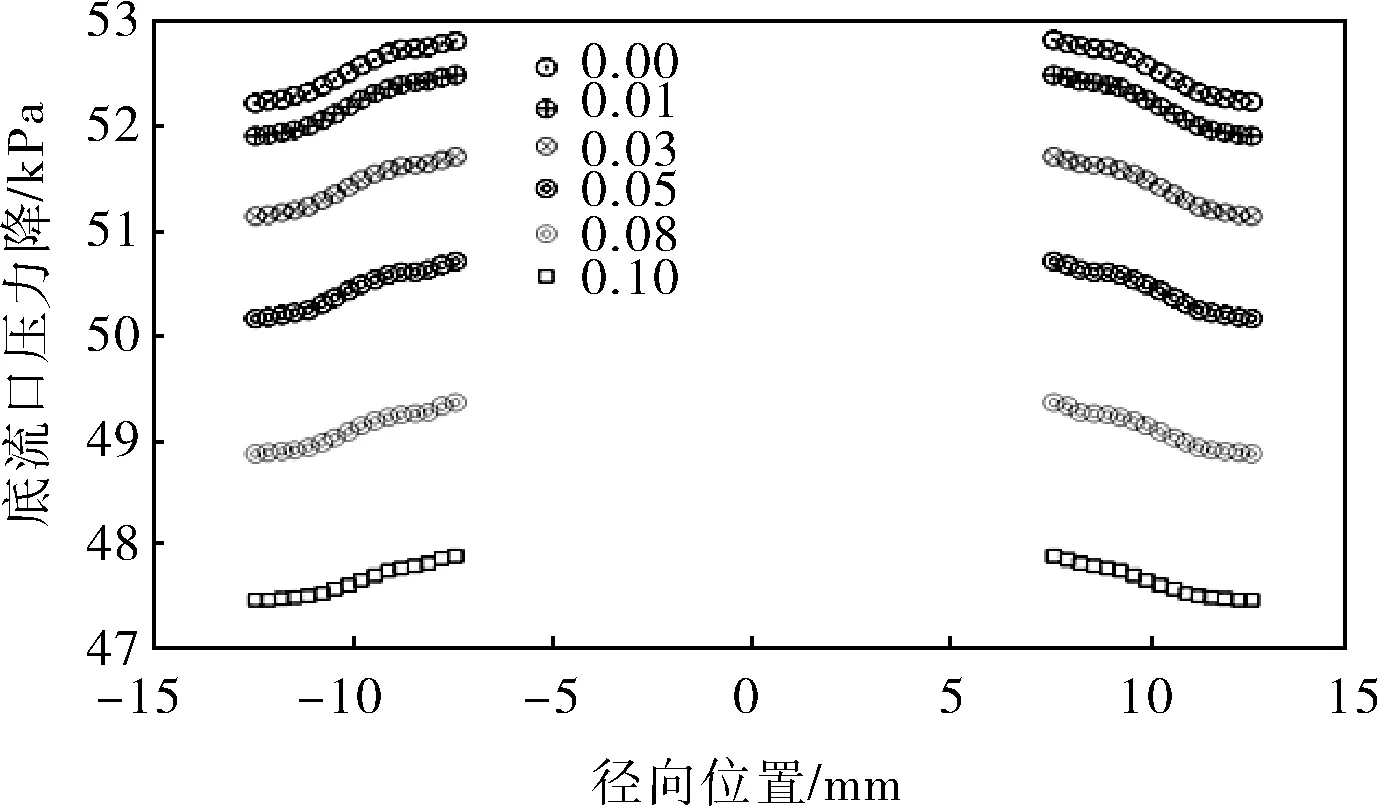

在考慮旋流器分離效率的同時,也要考慮旋流器的能耗。壓力損失提供旋流器離心分離能量,壓力損失越小,能耗越低。圖8為不同氣液比時旋流器溢流口和底流口的壓力損失變化曲線,由圖8可知:入口氣液比越大,旋流器溢流口和底流口的壓力損失越低;不含氣時旋流器底流口和溢流口的壓力損失均高于含氣時的壓力損失。

沿程損失和局部壓力損失的計算式分別為:

(1)

(2)

式中d——旋流器內徑,m;

l——流體流過的長度,m;

Δpλ——沿程壓力損失,Pa/m;

pξ——局部壓力損失,Pa;

v——流體的平均流速,m/s;

λ——摩擦阻力系數;

ρ——流體的密度,kg/m3;

ξ——局部阻力系數。

a. 溢流口

b. 底流口

入口流體的總流量、分流比和溢流口的流體總量不變時,入口氣液比越大,溢流口的含氣量越高,所流出的液相也越少。根據式(1)、 (2)可知,由于液相的密度大于氣相的密度,因此氣液比越大,旋流器壓力損失越小。

4 結論

4.1隨著入口含氣體積分數的增大,旋流器溢流口的油核面積不斷減小;不含氣時旋流器的分離效率為89.31%;旋流器的分離效率隨氣液比的增大而降低,且氣液比越大,影響越明顯,當氣液比為0.10時,旋流器的分離效率低至36.9%。

4.2在內錐圓柱壁附近出現較高的油相體積分數,且油相分布不規則,當氣液比為0.03、0.05時油相體積分數最高;但整體上,氣液比越大,底流口的油相體積分數也越大,氣液比為0.10時,油相體積分數最大,氣液比為0.00時,油相體積分數最低。

4.3氣液比越大,旋流器壓力損失越小。

[1] 蔣明虎,趙立新,李楓,等. 旋流分離技術[M].哈爾濱: 哈爾濱工業大學出版社,2000:6~10.

[2] 常征, 趙立新, 蔣明虎,等.新型結構溢流管水力旋流器模擬分析與實驗研究[J].石油化工設備,2011,40(5): 5~8.

[3] 舒朝暉,易經緯. 液-液分離水力旋流器的理論研究進展[J]. 石油化工設備,2006,35(2): 57~61.

[4] 范大為.氣-液分離水力旋流器理論與試驗研究[D].大慶: 大慶石油學院,2009.

[5] 趙立新,徐磊,劉麗麗,等.入口傾角對油水分離旋流器流場和性能的影響[J].石油化工設備,2013,42(1): 25~28.

[6] 陸耀軍,周力行,沈熊.不同湍流模型在液-液旋流分離管流場計算中的應用及比較[J].清華大學學報(自然科學版),2001,41(2): 105~109.

[7] 鄒寬,楊茉,曹瑋,等.水力旋流器湍流流動的數值模擬[J].工程熱物理學報,2004,25(1): 127~129.