產科應激事件對產后抑郁癥患者神經內分泌功能影響的研究

杜愛麗

產婦出現產后抑郁癥的生物學基礎在于其處于妊娠、分娩或者產后的整個過程中,機體內環境會出現劇烈改變。產婦普遍對分娩存在有恐懼或者緊張的心理,其中分娩的疼痛程度、是否能夠確保母嬰平安以及嬰兒健康程度都是其擔心的根源,如果出現產科應激事件則會導致這種紊亂情緒劇烈增加。產后產婦的心理承受能力會變得極為脆弱,心理平衡機制受到破壞,如果在這個時候出現嚴重的心理刺激會導致其出現產后抑郁癥狀,當前醫學界公認導致抑郁癥狀出現的神經內分泌改變為下丘腦-垂體-腎上腺軸功能亢進。有相關研究結果顯示生產時候如果出現產后并發癥、難產或者過于劇烈的疼痛等,都會使得產婦的軀體還有心理應激提升,而產后抑郁癥出現概率也會大幅度增加[1]。為更加深入地了解產科應激事件對產后抑郁癥患者神經內分泌功能影響,對佛山市順德區北滘醫院2011 年12 月-2013 年12 月產婦臨床資料進行回顧性分析。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選自佛山市順德區北滘醫院2010年-2012 年足月分娩并出現產科應急事件產婦300 例。另選自本院同期無應激事件發生產婦共100 例,設為對照組。所有產婦以往無心理障礙或者精神病史,智力正常且腦部無相關疾病。實驗組年齡22~36 歲,平均年齡為(26.8±2.5)歲;孕周38~42周,孕婦平均孕周為(39.21±1.61)周;對照組年齡(21~37)歲,平均年齡為(27.12±2.64)歲;孕周(37~43)周,孕婦平均孕周為(39.64±1.73)周。兩組產婦年齡以及孕周等一般資料對比差異無顯著統計學意義,具有可比性。觀察組患者據應激時間發生情況分為六組,分別為A、B、C、D、E、F組,每組50 例,應激事件分別為1、2、3、4、5、6 種。

1.2 方法 產婦在產后42 d時對其進行產科復查,由本院經過培訓的護理人員對產婦進行一對一的調查。調查問卷回收300 份,調查有效率為100%。使用愛丁堡產后抑郁量表(EPDS)對產婦產后進行測量,該自評量表中共有10 個項目,每個項目共有4 個等級,其中除了1~3 項為正向評分,余下7 項均為負向評分。10 個項目總分最高為30 分。總分超過13 分產婦則表示其出現一定程度的產后抑郁癥。產科應激事件主要如下:第一產生明顯延長、分娩期出現并發癥、產科手術鎮痛效果不明顯、出現有嚴重的內科或者外科合并癥狀搶救、胎兒畸形、分娩之后嬰兒與產婦預期值不符、新生兒死亡事件、產后哺乳出現困難或者切口出現感染。對比觀察組和對照組產婦應激事件的發生對產后抑郁癥的影響。

1.3 測定方法 使用高壓液相色譜以及電化學法,對2 組產婦血漿當中單胺神經遞質水平進行測試。

1.4 統計學方法 應用SPSS 16.0 統計學軟件對上述資料進行數據分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,兩組資料之間比較采用t檢驗,計數資料進行χ2檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 產科應激事件對產婦發生PPD的影響 觀察組41 例(13.67%)發生產后抑郁癥,對照組7 例(7.00%)發生產后抑郁癥,二者對比差異具有顯著統計學意義(P<0.05)。隨著產科應激事件種類的逐漸增加,PPD發生幾率越大,EPDS評分處于逐漸上升態勢。當產科應激事件個數≥4 時,EPDS評分、PPD發生率與產科應激事件個數≤3 的產婦相比,差異具有顯著統計學意義(P<0.05),見表1。

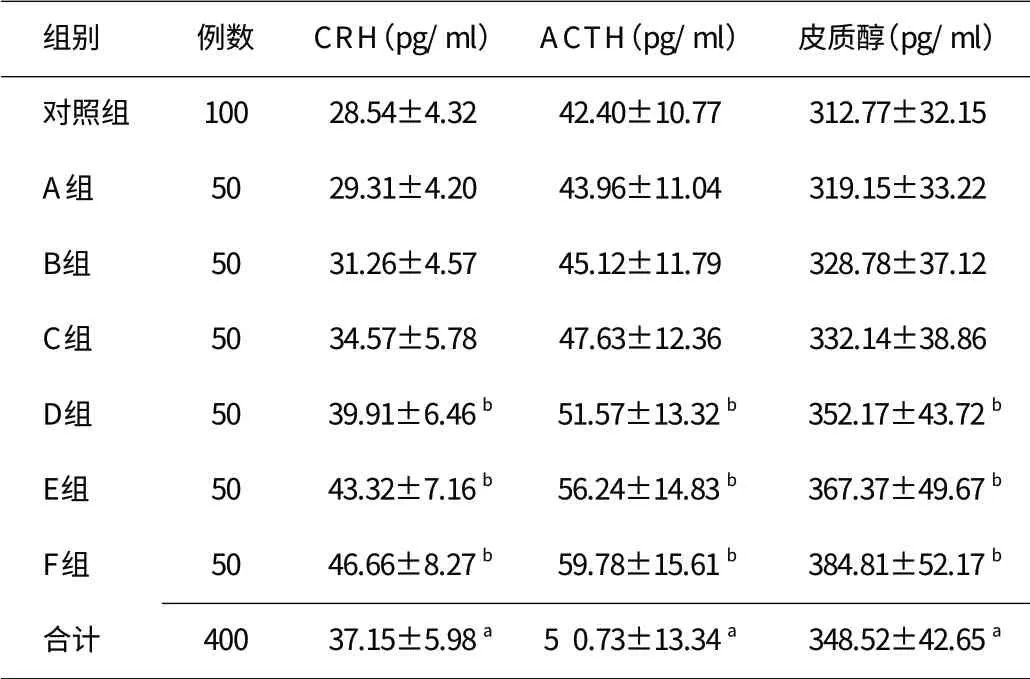

2.2 血清ACTH、CRH及血漿5-HT、NE、DA與皮質醇水平的關聯性 兩組產婦經對5-羥色胺(5-HT)、腦組織去甲腎上腺素(NE)、多巴胺(DA)、血清促腎上腺皮質激素釋放激素(CRH)、促腎上腺皮質激素(ACTH)以及皮質醇水平關系進行探究分析后,顯示上述所有項目指標之間呈現正相關關聯。產科應激事件對產婦產后抑郁癥存在明顯的影響,見表2、表3。

表1 產科應激事件對產婦出現產后抑郁癥影響(±s)

表1 產科應激事件對產婦出現產后抑郁癥影響(±s)

組別 例數 EPDS評分 產后抑郁癥發生率[n(%)]對照組 100 3.5±1.3 8(8.0)A組 50 7.1±2.3 5(10.0)B組 50 8.7±2.7 5(10.0)C組 50 8.6±2.8 6(12.0)D組 50 11.5±4.0 8(16.0)E組 50 12.3±4.7 10(20.0)F組 50 15.9±3.7 11(22.0)

表2 產科應激事件產婦血漿5-HT、NE、DA水平綜合比較(±s)

表2 產科應激事件產婦血漿5-HT、NE、DA水平綜合比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05;與A、B、C組比較,bP<0.05

組別 例數 5-HT(ng/ml) DA(ng/ml) NE(ng/ml)對照組 100 153.54±68.12 239.17±96.41 41.51±16.91 A組 50 141.31±62.91 232.16±95.27 41.66±15.50 B組 50 139.92±60.64 219.98±92.65 38.54±14.94 C組 50 124.64±53.78 187.41±86.94 31.62±12.86 D組 50 108.12±46.46 b 168.57±75.32 b 26.32±10.72 b E組 50 89.87±32.16 b 152.24±67.83 b 21.83±7.87 b F組 50 72.66±24.37 b 136.25±58.53 b 17.14±5.67 b合計 400 121.37±52.37 a 184.43±82.62 a 30.52±12.13 a

表3 產科應激事件產婦血清ACTH、CRH與皮質醇水平綜合比較(±s)

表3 產科應激事件產婦血清ACTH、CRH與皮質醇水平綜合比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05;與A、B、C組比較,bP<0.05

組別 例數 CRH(pg/ml) ACTH(pg/ml) 皮質醇(pg/ml)對照組 100 28.54±4.32 42.40±10.77 312.77±32.15 A組 50 29.31±4.20 43.96±11.04 319.15±33.22 B組 50 31.26±4.57 45.12±11.79 328.78±37.12 C組 50 34.57±5.78 47.63±12.36 332.14±38.86 D組 50 39.91±6.46 b 51.57±13.32 b 352.17±43.72 b E組 50 43.32±7.16 b 56.24±14.83 b 367.37±49.67 b F組 50 46.66±8.27 b 59.78±15.61 b 384.81±52.17 b合計 400 37.15±5.98 a 5 0.73±13.34 a 348.52±42.65 a

3 討論

產后抑郁癥指的是產婦既往沒有精神障礙史,在產后的6 個星期內會出現第1 次發病,主要臨床表現是情感或者是情緒持續低落,甚至有部分產婦會在思維以及行動方面出現抑郁癥軀體癥狀[2-3]。

在本研究中,觀察組患者出現產后抑郁癥的例數與對照組產婦出現產后抑郁癥的例數,二者對比差異有統計學意義(P<0.05)。應激事件出現4 種以上的產婦的EPDS評分以及出現產后抑郁癥概率相對于4 種以下應激事件產婦有顯著差異性(P<0.05)。應激事件疊加之后對產婦在心理方面造成的創傷是難以在短時間之內平復的,從而使得下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA軸)功能發生持續亢進的現象并出現一系列的病理還有生理改變。CRH是下丘腦環外的一個多系統調節,主要是對海馬、藍斑以及床核等進行調節。這種調節本身有著巨大作用,已經有相關研究結果顯示人們出現抑郁行為和CRH受體之間存在有密切聯系[4-5]。另一方面5-HT、NE還有DA等如果指數不斷下降而沒有得到及時治療則有可能出現認知障礙的現象,進而促使抑郁癥狀的加重[6]。臨床研究發現,抑郁癥易誘發中樞神經遞質系統特異性病變,DA減少,腦內5-HT含量缺乏,NE水平上升高。產科應激事件作為分娩中的病理過程,孕婦易發生病理變化以及心理應激,中樞邊緣系統的下丘腦等在心理應激時易誘發神經遞質改變。有學者認為,基于應激狀態下,DA、5-HT、NE水平增加,誘發認知障礙,不利于抑郁癥狀的改善[7-8]。由此可知,基于產科應激事件作用下,產婦下丘腦-垂體-腎上腺軸功能易產生亢進現象,加重產后抑郁。

綜上所述,產科應激事件的發生會導致產婦的HPA軸功能出現亢進現象,因此對于在分娩過程中出現應激事件諸如緊張、疼痛以及能源劇烈消耗等孕婦需要著重護理,如果不重視這種強烈刺激的緩解,則應激狀況會使得產后抑郁癥患者出現一系列的內分泌功能變化,而這種變化會使得產后抑郁癥產婦的疾病癥狀進一步加深,陷入惡性循環當中,因此,加強護理是避免產婦出現產后抑郁癥的重要措施。

[1]喬娟,趙后鋒.抑郁癥患者血清同型半胱氨酸水平的研究[J].中國實用神經疾病雜志,2011,15(1):154-155.

[2]蔣榮英,蒙翠麗.產后抑郁癥的原因分析及預防對策[J].當代醫學,2012,18(27):1-2.

[3]臧志佳.補充維生素D防治產后抑郁癥的療效評價[J].中國醫藥科學,2013,3(21):174-175.

[4]紀菊英,陳琪.伴發糖尿病的抑郁癥患者下丘腦-垂體-腎上腺軸功能的對照研究[J].中國健康心理學雜志,2010,22(11):302-303.

[5]趙加玲,周東升,于國林.產后抑郁影響因素研究進展[J].中國婦幼保健,2010,21(8):1154-1158.

[6]朱社寧,李金華,蘇海燕,等.產前心理護理對產科應激事件及產后抑郁癥的預防作用[J].解放軍護理雜志,2010,5(22):1687-1689.

[7]朱躍蘭,唐啟盛,楊歆科,等.產后抑郁癥生物學相關病因及發病機制研究進展[J].北京中醫藥,2013,34(3):168-176.

[8]于麗,張理,蔡桂鳳.抑郁癥與婦產科相關問題的研究進展[J].中華婦幼臨床醫學雜志(電子版),2011,21(3):261-265.