聲音干預及α腦波音樂對早產兒生長發育的影響1)

安 昱,余麗君,郭鳳娟

國內外研究表明,音樂具有鎮痛、解除焦慮治療心身疾病的作用,通過音樂使病人從不舒適和不健康的生理、心理狀態轉變為適宜的狀態,在醫學上稱為音樂療法[1]。新生兒重癥監護病房(NICU)作為危重新生兒的治療中心,對環境方面的要求較高,但由于儀器、設備的大量使用以及頻繁的搶救、處置,勢必會產生噪聲而對新生兒特別是早產兒生長發育產生一定的影響。通過音波頻率的共振使大腦波產生8Hz~14Hz的腦波振動使右腦工作,使早產兒情緒穩定且愉快。通過對NICU提供合理的聲音環境及適當的α腦波音樂療法對早產兒的睡眠時間、進奶量及體重有明顯的改善作用。我科自2010年開始關注NICU的聲音環境,制定了一系列合理的聲音干預措施,并給予適當的α腦波音樂療法,收到了很好的效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2010年5月—2011年5月收住我院NICU需要入暖箱的早產兒68例,且患兒符合以下標準:①出生時無重度窒息搶救史;②住院時間大于7d;③生命體征穩定,不接受機械通氣;④無先天畸形;⑤無嚴重并發癥需要長期禁食;⑥頭顱B超無Ⅲ度以上顱內出血。隨機分為兩組,觀察組35例,其中男18例,女17例,胎齡32.7周±2.1周,出生體重1 883g±119g;對照組33例,其中男15例,女18例,胎齡32.8周±2.3周,出生體重1 887g±117g。兩組出生情況比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 干預方法 對照組安置在常規環境的NICU暖箱中。觀察組患兒征得家屬同意,在對照組的基礎上安置在制訂了一系列聲音干預的NICU暖箱中,并于每日早產兒行人工喂養30 min后實施α腦波音樂療法。對NICU醫護人員進行相關環境護理支持知識的培訓,加強降低環境噪聲教育,減輕醫源性噪聲。調低各種儀器的聲量,對各種報警做出快速反應,將電話轉為來電顯示,不在暖箱上放置物品,醫護人員盡量做到“四輕”,于醒目處張貼警示標志。其次,在暖箱外覆蓋小單,Saunders[2]研究指出在暖箱的外壁局部覆蓋小單,可阻止暖箱向外的噪聲穿透暖箱的玻璃壁而影響新生兒,此法可減低暖箱內的噪聲水平4dB~8dB。在暖箱的內壁上適當放置泡沫吸音材料板,能降低患兒哭鬧時暖箱內聲音回響的作用,可使箱內噪聲降低3 dB~4dB。必要時可給患兒帶耳罩。早產兒出生72h由專職護士于每日行人工喂養30min后實施α腦波音樂療法,通過SONY功放機和溫箱內揚聲器播放,音量控制在50dB~60dB,時間定為每天09:00、14:00、20:00,每次15min。播放樂曲時暫停其他護理操作并將環境噪聲控制在50dB以下。

1.3 觀察內容與標準 每日07:00喂奶前用電子體重秤測量患兒空腹體重,測量時去除衣服、尿布等,數據精確到小數點后兩位數;各班嚴密觀察患兒哭鬧、覺醒情況、進奶情況及奶量增加情況,24h進行總結。以住院第1天的記錄為基準,與住院第5天,第10天進行對比分析。

1.4 統計學方法 采用SPSS11.5統計軟件,計數數據用率表示,計量數據用均數±標準差±s)表示,采用χ2檢驗和t檢驗。標準α=0.05。

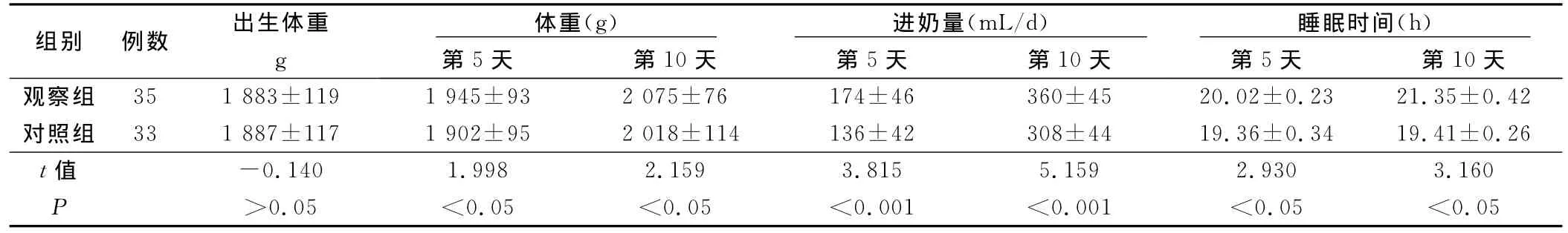

2 結果(見表1)

表1 兩組早產兒各項指標比較±s)

表1 兩組早產兒各項指標比較±s)

組別 例數 出生體重g體重(g)第5天 第10天進奶量(mL/d)第5天 第10天睡眠時間(h)第5天 第10天觀察組 35 1 883±119 1 945±93 2 075±76 174±46 360±45 20.02±0.23 21.35±0.42對照組 33 1 887±117 1 902±95 2 018±114 136±42 308±44 19.36±0.34 19.41±0.26 t值 -0.140 1.998 2.159 3.815 5.159 2.930 3.160 P>0.05 <0.05 <0.05 <0.001 <0.001 <0.05 <0.05

3 討論

3.1 關注早產兒生長環境,減少周圍環境對早產兒的不良影響近年來,早產兒的存活率不斷提高,護理工作除了傳統的治療護理外,還要根據每個早產兒的個體情況進行個體化護理,不斷提高早產兒的存活質量。早產兒是指胎齡<37周(≤259d)出生的新生兒[3],各器官發育不成熟,適應外界環境能力差,對溫度、聲音、光線等外界刺激反應低下。基于上述原因,在長期的臨床工作中,忽視了聲音環境對早產兒的影響,對NICU經常出現的噪聲沒有引起足夠的重視,使得早產兒被迫面對完全不同于子宮內環境的刺激,對早產兒的睡眠及生長發育造成不利影響。注重NICU這一特定環境中噪聲對早產兒的干擾,盡量減低常規操作及儀器所產生的噪聲,是每位新生兒科醫護工作者應引起重視的問題。

3.2 合理的聲音環境干預,有利于患兒建立規律的睡眠周期,促進生長發育 胎兒在母體子宮內聲音頻率低,環境幽暗舒適,NICU環境中聲音的刺激源很多很隨意,噪聲干擾可引起睡眠不佳,心率增加,周圍血管收縮,突發的噪聲可導致早產兒血氧飽和度降低、哭泣、煩躁、顱內壓升高、生長激素水平降低[4],這些改變干擾了患兒的睡眠,導致患兒睡眠紊亂,使早產兒生長發育緩慢。通過制定一系列聲音環境干預措施,將NICU的聲音水平控制在60dB以下,使早產兒建立規律的睡眠周期,減少患兒易驚、哭鬧,腹脹,進奶量減少等反應。從表1可見在住院5 d、10d觀察組睡眠時間較對照組延長,差異有統計學意義。因此,通過人為合理的聲音環境干預措施能消除上述不良反應,并能使早產兒安靜,減少哭吵,改善睡眠,運動節律增強,減少能量消耗,促進疾病恢復及生長發育。

3.3 適宜的腦波音樂療法,降低痛覺閾,促進生長發育 音樂作為一種有效的治療方法,具有緩解疼痛和緊張的作用。反復受到疼痛刺激會對神經發育產生不利影響,導致神經系統結構和功能的重組[5]。其次早期的疼痛經驗可導致以后的疼痛反應發生改變[6]。早產兒在優美輕松的音樂中可以減少身體無意義的活動,使機體能量消耗減少,使垂體的各種促激素增多,特別是生長激素增多,有利于生長發育[7-9]。α腦波音樂其作用原理是通過8Hz~14Hz的音樂波動使大腦產生共振,將大腦腦波調整成右腦工作的α腦波,進入右腦狀態,大腦清醒且放松,情緒穩定且愉快,不易受外界干擾。美國有關文獻資料報道,聽α腦波音樂的早產兒會對其新陳代謝造成影響,聽音樂時的新陳代謝比不聽音樂時減慢13%。音樂可以幫助早產兒長體重,因為新陳代謝放緩有助于體重增長。從表1可見,在住院第5天和第10天兩組患兒體重、進奶量經統計處理,有顯著差異,說明音樂療法可促進早產兒的胃腸蠕動,減少嘔吐及腹脹,并使奶量增加、體重增長等。

影響早產兒生長發育的因素是多方面的,本研究只是針對聲音對其的影響進行的研究,存在局限性。在今后的研究中會依據循證護理的思維對早產兒生長發育影響因素進行更全面的研究,為早產兒提供良好的醫療環境和護理,提高早產兒存活率及日后的生活質量。

[1]劉剛,袁立霞,靳瑞.音樂治療的最新研究及其臨床應用[J].中國臨床康復,2005,9(4):140-142.

[2]Saunders AN.Incubator noise:A method to decrease decibels[J].Pediatr Nurs,1995,21:265-268.

[3]邵肖梅,葉鴻瑁,丘小汕.實用新生兒學[M].北京:人民衛生出版社,2011:59.

[4]曹云.新生兒重癥監護室中的發育支持護理[J].實用兒科臨床雜志,2005,20(8):729-731.

[5]單若冰.醫療環境對新生兒的不良影響和干預對策[J].中國新生兒雜志,2011,26(1):16.

[6]葉杰清.發育支持性護理對早產兒生長影響的觀察[J].護士進修雜志,2010(25):44-45.

[7]劉齊,陳京立.音樂療法在早產兒護理中的研究進展[J].中華護理雜志,2009,44(4):374-375.

[8]梁紅玉.早產兒護理干預方法的研究進展[J].全科護理,2011,9(7C):1961.

[9]蘇海暇,趙嬋.撫觸和音樂療法在早產兒護理中的應用[J].廣西醫學,2010,32(6):742-743.