黑匣子能解開MH370謎團嗎?

張綱綱

MH370失聯月余,就在黑匣子電力難以為繼之際,對其的聲吶定位工作卻獲得突破。隨著澳方確認海盾號先前測得的4次脈沖信號來自MH370黑匣子,并將無人潛航器投入珀斯西北某處海底用于成像,相信最終鎖定和打撈黑匣子只是時間問題,這對馬航理賠工作也是個促進。

不過,也不能過高估計黑匣子(艙音記錄器和飛行記錄儀)的作用。畢竟,在偏離航線飛行的7個小時里,艙音記錄器僅能記錄最后一段時間的聲音,而包括控制駕駛室、疑似副駕駛手機開機等關鍵信息,都發生在折返之初。除非馬國內的機組人員背景調查有突破或駕駛員墜海前曾“自白”,客機失聯的原因很可能如馬警察總長阿布·巴卡爾所言,或許永遠也無法查清。

馬方數據分析的窄門

3月24日,馬來西亞總理納吉布宣布MH370在南印度洋“終結”,這離飛機失聯已經過去了16天。納吉布的主要依據,與10天前他宣布飛機駛入南北兩條空中走廊之一的依據相同,都是基于國際海事衛星組織的數據分析。所不同的是,新的判斷立足于英國航空事故調查署“綜合研究”國際海事衛星組織的數據后所作的推論,與北部走廊未有異常發現的新聞吻合。

英國航空事故調查署隸屬于英國交通部,其專業性和權威性是否真能一錘定音?國際海事衛星組織是位于倫敦的商用衛星數據服務機構,它的衛星是上世紀90年代的產物,其精確度是不敢打包票的。而它用來推論的數據模型,是第一次用,模型的科學嚴密性和可靠性都未經過檢驗。所以,單憑衛星數據來斷定MH370在哪里墜毀,要冒很大風險。

幸而,事態似乎在向支持這一結論的方向發展。不斷傳來的關于衛星在南印度洋捕捉到疑似飛機碎片的消息,讓很多人相信距離揭開MH370命運的時刻不遠了。但是,數周內沒有一個碎片能夠證明是從MH370身上來的。就在人們有點失去耐心的時候,馬方公布了MH370失聯后與衛星6次“握手”(8時19分的第七次“握手”信息不完整,仍在調查)的細節,稱除了第一次顯示飛機是向北飛外,其余5次都是向南飛。這堅定了人們關于MH370向南飛到了澳大利亞以西印度洋海域的信念。

馬方在數據分析上依賴外援,有技術不足等客觀原因,但其自身責任也不少。比如國內協調不暢。馬軍方認為民航部門沒有及時通報客機失蹤的消息,民航部門則認為軍方隱瞞了一些信息,雙方這種扯皮一直沒能消弭。再如馬航對飛機信息安全重視不夠。若其訂購了國際海事衛星服務,當MH370的維修診斷系統發出Ping指令響應衛星時,就會有包含飛行位置的數據傳輸,也許幾天時間就夠找到飛機了,但馬航為了省錢沒有訂購。退一步說,若馬航能響應新的國際航空條例,及早升級黑匣子的電池,使之能維持90天的水下信號發射能力,外界就不會像現在這樣為30多天的電池壽命疲于奔走。從這個角度講,這也算得上是一起安全責任事故了。

澳方也存在“誤導”

曾參與泰坦尼克號殘骸發掘、法航447航班黑匣子定位的大衛·加洛教授說,搜尋有三個階段:第一步是找到干草堆(大致的墜海位置),然后找到針(機身),最后是檢查針的狀況,恢復重要部位(黑匣子)。而要實現第一步,在偵測到黑匣子信號之前,只能靠尋找飛機的水面殘骸。可要在持續變化、環境惡劣的海域中,靠衛星、輪船和航程有限的低空偵察機去捕捉難以確定形狀的目標,難度很高。

澳大利亞總理阿博特3月20日興沖沖地上電視宣布,澳方在3月16日抓取的衛星圖像上發現兩個疑似MH370殘骸的物體,其中一塊長約24米。澳海事安全局稱,發現地是在珀斯以西2300公里左右一片30萬平方公里的海面。然而,隨后半個多月里,多國衛星在南部走廊附近發現的多達數百個漂浮物,基本上都被證明是海洋垃圾。而對這些海面漂浮物,各國卻投入了最多的搜尋力量。例如,中國“雪龍”號極地科考船3月25日抵達中國空軍發現的白色漂浮物海區,中國軍艦隨后也抵達法國衛星發現的疑似海區,徒勞地進行水面監測和打撈。

4月3日,澳、馬兩國總理在澳西部海港城市珀斯舉行聯合發布會,馬方確認澳方正式接手指揮搜救,并將搜索區域繼續向北偏移。新的搜索范圍是珀斯西北1680公里處一片22.3萬平方公里的海域。北移的理由,是MH370可能由于航速太快及低空飛行而過多耗費燃油,飛不到太南的海域。

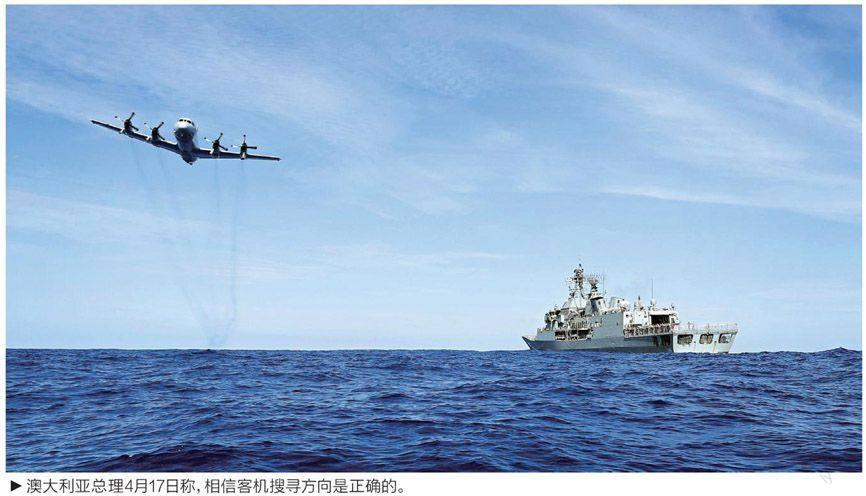

投入了多國搜尋力量卻一次次查證未果后,澳方被迫將南太平洋搜尋區域一再向北、向東偏移,最終靠水下聲吶信息將范圍縮小至珀斯西北方向的某個位置,這當中耗費了寶貴的半個多月時間。可以說,澳方最早憑衛星照片劃定的搜尋海域,雖然成功地將國際視線從南北兩個走廊集中到南部走廊,但由于早期劃定的搜尋海域過于偏南,客觀上遲滯了國際搜救工作。也許這是在數據分析有缺憾的情況下,不得不付出的試錯代價吧。

黑匣子恐缺關鍵信息

中國的“海巡01”號4月4日、5日在珀斯西北方向監聽到疑似黑匣子信號。不久后,澳大利亞的搜尋船“海盾”號在更北的555公里外,也找到了信號,澳方稱信號來自4572米深的海底。

由于黑匣子脈沖信號最多傳幾公里遠,而海巡號、海盾號探得信號的位置相距555公里,因此兩個信號不會是來自同一個黑匣子;也不太可能來自同一飛機的兩個黑匣子,因為飛機即便高空解體也不可能將兩個黑匣子甩出這么遠,而西澳大利亞寒流通常流速低于0.9公里/小時,即便因某種原因可帶動其中一個黑匣子遠距離漂移,使得其漂移后也位于第七次“握手”弧線上的概率也很小。所以,海巡號和海盾號其中一個捕捉到的信號,有較大可能是來自其他人造物體。考慮到中國進口的手持型水中聽音器海測的深度、范圍和準確性都有限,而澳方借用的美制拖曳式聲波定位儀追蹤記錄時間長、信號穩定,且4月5日、8日各兩次追蹤到信號,澳方認為自己找到的信號更可能是來自MH370。盡管澳方后來測得的信號頻率,比波音飛機正常的黑匣子信號頻率(37.5千赫)略低,但黑匣子生產廠家解釋,可能是電池電量快耗盡的緣故。

澳總理阿博特4月11日稱,對測得的水下脈沖信號來自MH370的黑匣子非常有信心,次日更在北京宣布搜索黑匣子的區域已縮至“40×50公里”。但此后多日,澳方在部署能下潛到4500米深的美制無人潛航器“藍鰭金槍魚-21”小范圍尋找黑匣子的同時,仍在多達數萬平方公里的周邊海域搜尋可能的飛機殘骸。

問題是,即便能借助無人潛航器繪制的聲吶圖像將飛機主要殘骸確定在1平方公里范圍內,要從高壓、黑暗且遠離陸地的深水中辨識、分離和打撈已失去脈沖信號的黑匣子,也絕非易事。2009年沉入大西洋的法航447班機,近兩年后在3000多米深的崎嶇海底被發現,數周后兩個黑匣子才被打撈上來,調查人員通過艙音記錄器總算弄清了空難的人為因素。而1987年失事的南非航空295航班墜毀于印度洋整整一年后,艙音記錄器才被從4900米深處打撈出水(飛行記錄儀至今未尋獲),可是經過長期浸泡的塑膠制磁帶已開始分解,辨識困難。

對MH370來說,在飛機電力供應正常時,分裝在機尾的兩個黑匣子,能把飛機墜毀前兩小時(也有說是30分鐘)的語音信息和25個小時的飛行參數都記錄下來。可是MH370通訊系統失靈那一刻,發生在航班飛行的第一個小時內;這一時刻的語音信息,應該已被黑匣子在后續復寫過程中自動清除。也就是說,打撈上來的黑匣子,倘若完好無損并得到正確解碼,有望還原失聯客機的全部飛行軌跡,但是飛機為何關閉應答機、為何折返,關鍵時刻駕駛艙內究竟發生了什么,相關語音信息恐難還原。而這些,很可能會成為航空史上永久的不解之謎!